Между шерстью и плотью: анимализм Парижской школы 1900 — 1930-х годов.

Парижская школа (École de Paris) — это интернациональное сообщество художников, которые в начале XX века стекались в Париж в поисках творческой свободы. Их объединяла не манера письма, а общая атмосфера Монпарнаса: открытость, эксперимент, обмен идеями и вера в то, что именно Париж — центр нового искусства.

Хаим Соломонович Сутин «Большой фазан», 1927.

Концепция

Концепция исследования «Между шерстью и плотью» направлена на изучение роли животных в творчестве художников Парижской школы. Особое внимание уделяется тому, какие задачи решает включение животных в художественный сюжет, какие эмоции и ассоциации вызывают эти образы у зрителя, а также каким образом выразительные средства формируют погружение в контекст произведения. Исследование рассматривает животных как центральные и второстепенные элементы композиции, анализируя их метафоричность и взаимосвязь между чувственным воздействием, образом и художественными приёмами.

В исследовании рассматриваются два художника, для которых животные были важной темой в творчестве — Цугухару Фудзита (Леонар Фужита) и Хаим Соломонович Сутин. Анализ ограничен периодом 1900–1930-х годов, когда в Парижской школе активно формировались стили и шли творческие эксперименты. Цель работы — не противопоставить авторов, а через сравнение раскрыть разные подходы к изображению животных и понять, как эти различия влияют на выбор художественных приёмов.

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита) «Кошка у стола» (фрагмент), 1927.

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита)

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита, 1886–1968) — японско-французский художник, один из ярких представителей интернационального круга Парижской школы. Родился в Токио, получил академическое художественное образование и в 1913 году переехал в Париж, где быстро вошёл в творческую среду Монпарнаса. В 1920-е годы прославился уникальной «фарфоровой» техникой письма и тонким линейным рисунком, в которых соединялись европейские и японские традиции. Особое место в его творчестве занимали образы животных, прежде всего кошек, ставших одним из его художественных символов. Художник много путешествовал, в 1955 году принял католичество и имя Леонар; последние годы провёл во Франции.

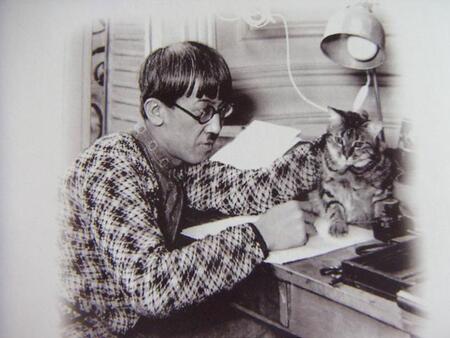

(слева — фотографический портрет Цугухару Фудзита с кошкой)

Кацусика Хокусай. «Две кошки среди листьев гибискуса». Гравюра укие-э, нач. XIX века.

Цугухару Фудзита. «Cat», 1929 г. Этчинг/акватинта.

Фрагментальное сравнение ритмов шерсти в работах: Цугухару Фудзита «Cat» (1929, этчинг/акватинта) и Кацусика Хокусай «Две кошки среди листьев гибискуса» (гравюра укие-э, нач. XIX века).

Анализ динамики штрихов.

Фудзита хорошо знал и глубоко ценил японскую художественную традицию. Его техника, композиционные решения и отношение к мотиву — особенно в изображении животных — явственно восходят к эстетике укие-э и школ, связанных с этой линией.

Для укие-э характерна линеарность формы: чёткий и уверенный контур, который не просто ограничивает фигуру, но сам по себе является носителем выразительности.

У Фудзиты линия тонкая, гибкая и точная; она неизменно доминирует над цветом. Контур не стремится передать объём, а фиксирует состояние, характер и внутреннюю динамику образа.

В изображениях кошек линия формирует ритм шерсти, движение хвоста, изгиб спины, при этом сама она становится более экспрессивной и чувственной, чем в классических укие-э.

Ян ван Эйк. «Святой Иероним в келье», 1435.

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита) «Автопортрет», 1931.

Сопоставление темпоритма в работах художников.

Фудзита изучал европейскую живопись в Лувре и частных коллекциях, и его особенно привлекали тонкость прорисовки, детализированная фактура, мастерство передачи света на гладких поверхностях, внимание к волоскам, текстилю и мелким элементам, а также максимально точные, почти ювелирные мазки — качества, характерные для искусства Нидерландов XV–XVII веков. У художников северной школы, таких как Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден и Герард Давид, каждая текстура прописана почти микроскопически: мех, волосы, кружева, нити ткани или блеск металла. Фудзита применяет схожий подход в изображении шерсти животных: каждый волосок передаётся отдельным мазком или линией, создавая эффект живого, вибрирующего меха.

Ян ван Эйк. «Портрет четы Арнольфини» (фрагмент), 1434.

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита). «Портрет Сюзи Солидор», 1927.

Кошки в работах Фудзиты — не просто декоративная деталь. Он действительно любил этих животных, и они часто сопровождали его в повседневной жизни, о чём свидетельствуют фотографии, портреты и воспоминания современников. В его произведениях кошки становятся полноценными эмоциональными персонажами: они выражают настроение, создают напряжение или мягкость в композиции, взаимодействуют с человеческими фигурами и задают ритм изображения. Их образы могут быть игривыми, тревожными, спокойными, наблюдающими или превращаться в своеобразных соучастников происходящего. Подобная эмоциональная насыщенность животных встречалась в европейском искусстве редко, и именно это придаёт стилю Фудзиты особую выразительность и уникальность.

(слева — фотографический портрет Цугухару Фудзита с кошкой)

Фотопортрет: Фужита, Кики и кошка за работой, 1931.

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита) «Кики», 1924.

Фужита, завернутый в циновку. Фотография Андре Кертеша, 1923.

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита) «Автопортрет с кошкой», 1926.

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита). «Рисунок кота» (фрагмент).

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита) «Автопортрет», 1932.

«Причина, по которой мне так приятно дружить с кошками, в том, что в них сочетаются две натуры: дикая и домашняя. Именно это делает их такими интересными. Если держать у себя дома львёнка или тигрёнка — всё хорошо, пока они маленькие, но потом уже не знаешь, что с ними делать. Кошка — дикое животное, и именно это мне в них нравится.»

— Фужита, Nager sur la Terre, 1926.

Жан Кокто и Фужита на конкурсе кошек. Фужита держит на руках коронованную победительницу — «королеву кошачьей красоты».

Леонар Цугухару Фужита. «Автопортрет», 1928. Фонд Фужиты (Fondation Foujita).

Леонард Цугухару Фужита, «Белый кот», период Сёва

визуализация различности кошачьих эмоций в работах Леонарда Цугухару Фужиты

Хаим Су́тин

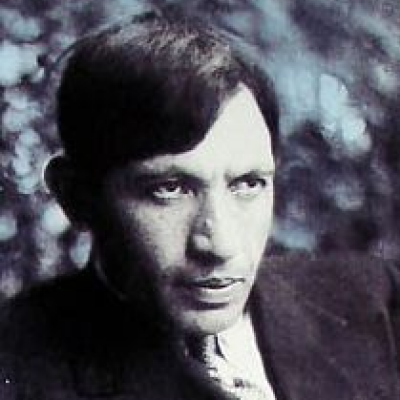

Хаим Су́тин (Хаим Соломонович Сутин, фр. Chaim Soutine; 13 января 1893, Смиловичи — 9 августа 1943, Париж) — французский художник «Парижской школы».

Он родился в бедной еврейской семье и был десятым из одиннадцати детей. Его отец работал портным (по другим данным — служкой в синагоге). С ранних лет Сутин тянулся к рисованию и живописи. После обучения в Вильно и последующего поступления в Виленскую художественную школу он переехал в Минск, а затем в 1910 году — в Петербург, где недолго учился. Опираясь на помощь друзей и небольшие накопления, Сутин в 1913 году отправился во Францию, мечтая увидеть Европу и стать художником. В Париже он поселился в знаменитом «Улье» — дешевом пристанище для нищих талантов, где начинали многие мастера «Парижской школы». Именно там начался его путь к признанию.

(слева — фотографический портрет Хаим Су́тина)

«В „Улье“ вы либо околевали от голода, либо становились знаменитыми».

Данная фраза, традиционно приписываемая Марку Шагалу и нередко встречающаяся в литературе, посвящённой истории «Улья» — парижского богемного общежития художников, — не имеет документально подтверждённого источника. В исследовательском контексте её следует рассматривать как устойчивый культурный миф, который метафорически отражает эмоциональное состояние художников в период создания их ранних работ и характеризует экстремальные условия жизни в художественной среде того времени.

Хаим Сутин — «Говядина без шкуры», 1925

Рембрандт ван Рейн. «Туша быка» (Le Bœuf écorché / The Slaughtered Ox), 1655, Лувр, Париж.

Слева представлена картина Хаима Сутина «Говядина без шкуры» (1925), справа — работа «Туша» (1920).

Визуальное сосредоточение зрителя на экспрессии мазка; в основе — работа Хаима Сутина «Кусок туши», 1923.

В 1925 году Хаим Сутин создаёт серию «Битые животные», включая «Забитых быков», вдохновлённую работами Рембрандта. В это время он пишет множество натюрмортов с битой птицей, рыбой и подвешенными тушами, которые приносит в мастерскую. Из-за тяжёлого запаха это место прозвали «Бойней Сутина».

Он стремился продолжить традицию великих мастеров, но переосмыслить её через собственный экспрессионистский язык: напряжённый мазок, искажение формы, драматический цвет.

Для него туша животного — это не натюрморт, а «живой организм», воплощение боли, страдания и трагизма, которые он считал подлинной сутью искусства.

Хаим Сутин — «Курица, висящая у кирпичной стены», 1924

Рембрандт Харменс ван Рейн — «Снятие с креста», 1633 (фрагмент)

Хаим Сутин — «Освежёванный кролик», 1920

Рембрандт ван Рейн, «Анатомия докторa Деймана», 1656.

Визуальный анализ выражения страдания в работах Хаима Сутина

Хотя в работах Сутина животные чаще всего изображены как мёртвая натура, это связано не с натуралистическим интересом как таковым, а с его стремлением к предельной, почти анатомической правде формы. Художник исследовал распад как художественный процесс, рассматривая тушу одновременно как объект наблюдения и как символ жертвы, боли и уязвимости.

Происхождение Сутина также играет роль: он вырос в строгой еврейской среде, где изображение живых существ нередко осуждалось. Поэтому обращение к образам мёртвых животных можно интерпретировать как попытку выйти за пределы навязанных ограничений и как внутренний протест, а также как способ осмыслить тему жертвенности — в том числе собственной.

Сутин и Полетт Журден с собачкой, 1927 (слева); Хаим Сутин, 1927 год (справа).

Однако «жизнь» проникала не только в эмоциональный регистр его полотен, но и в содержание сюжетов. Личность Сутина была глубоко связана с состраданием и вниманием к слабым и уязвимым, что проявляется даже в тех редких изображениях живых животных, которые он создавал. Через них зритель ощущает не бытовую сцену, а отражение внутренней тревоги и страдания автора. В отличие от Фужиты, который часто изображал животных как спутников человека, у Сутина они становятся метафорами человеческих поступков и переживаний.

Хаим Сутин — «Маленький осёл», 1934

Хаим Сутин — «Пейзаж с девушкой и козой», 1939

Хаим Сутин — «Девочка с утками», 1936

Женщины между шерстью и плотью

В этой части исследования уделяется внимание женским портретам с животными; рассматриваются особенности композиции, характер цветового решения и роль животного в раскрытии образа.

Цугухару Фудзита (Леонар Фужита) — «Юки с котом», 1923

Анализ композиции и цветовой гаммы картины Цугухару Фудзита (Леонар Фужита) «Юки с котом», 1923

Юки представлена в положении лёжа, её взгляд отличается мягкостью и кажется направленным внутрь себя, что создаёт впечатление задумчивости или лёгкой меланхолии. Статичность, почти скульптурная выразительность её позы усиливает интимный характер сцены. Контраст между гладкой, фарфоровой поверхностью её тела и шерстяной фактурой кота акцентирует тактильное измерение изображения.

Образ животного функционирует не как второстепенная бытовая деталь, а как символ домашнего уюта, спокойствия и доверия, дополняющий эмоциональную мягкость композиции. При этом кот не занимает доминирующего положения в структуре произведения; однако он подчёркнуто выделяется на фоне женской фигуры за счёт фактуры и тональных акцентов. Параллелизм позы модели и животного, а также гармоничная, сдержанная палитра формируют целостное ощущение спокойствия и нежности.

Хаим Сутин — «Пожилая дама с собакой», 1919

В этой работе Сутин использует свой характерный экспрессионистский язык, чтобы создать образ, насыщенный эмоциональной напряжённостью и психологической многослойностью. Фигура пожилой женщины занимает почти всё пространство холста, что заставляет зрителя сосредоточиться на её лице — немного искажённом, тревожном, но при этом живом и человечном. Художник намеренно преувеличивает черты, чтобы подчеркнуть внутренние переживания и хрупкость модели.

Контраст между массивной тёмной формой фигуры и ярким акцентом в виде небольшой собаки на руках усиливает драматизм сцены. Собака, написанная резкими, пылающими оранжево-белыми мазками, выступает эмоциональным противовесом: маленькое, уязвимое существо вносит в композицию оттенок теплоты и защиты. Она служит своеобразным «световым пятном», раскрывая мягкость и человечность женщины, скрытую под тяжестью тёмного силуэта.

Фон выполнен размашисто, с вибрирующими мазками жёлтого и синего, что создаёт ощущение неустойчивости и подчёркивает нервную, почти дрожащую энергию произведения. Картина объединяет жесткость и чувство сострадания, демонстрируя способность Сутина через деформацию и цвет передавать глубоко человеческие эмоции.

Заключение

Проведённый анализ позволяет проследить, каким образом изображение животных в работах Хаима Сутина и Леонарда Цугухару Фужиты становится не просто жанровой или декоративной деталью, но ключевым художественным элементом, формирующим эмоциональную и смысловую структуру произведения.

У Сутина животные — мёртвые или живые — предстают метафорами человеческой уязвимости, страдания и внутренней напряжённости. Его экспрессионистская манера, деформации формы, резкие мазки и контрастные цветовые решения служат визуализацией состояния тревоги, боли и неустойчивости, характерных для его художественного мира. Животное здесь — знак жертвенности, образ, через который художник выражает собственную биографическую травматичность и экзистенциальное восприятие реальности.

В противоположность этому, Фужита использует животных как носителей мягкости, интимности и гармонии. Его тончайшая графическая линия, приглушённая палитра и подчёркнутая пластическая ясность создают пространство тонкой эмоциональной связи между человеком и животным. В его женских портретах присутствие животных формирует атмосферу доверия, тишины и внутренней сосредоточенности, становится медиатором чувствительности и поэтичности образа.

Сравнение двух художников выявляет значительно различные подходы к изображению животного: у Сутина — это инструмент выражения предельной эмоциональной интенсивности, у Фужиты — средство передачи интимной, созерцательной и порой хрупкой красоты.

Таким образом, животное в живописи обоих мастеров выступает важным семантическим и композиционным элементом, позволяющим раскрыть глубинные художественные и личностные интенции авторов.

Хаим Сутин 1893–1943. Герман Михаил. Москва: Искусство ХХI век, 2009.

Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. Герман Михаил. Санкт-Петербург: Азбука‑Классика, 2005.

Chaim Soutine. Catalogue raisonné. Part I. Кёльн: TASCHEN, 2001.

Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. Фостер Гарольд Фосс, Бухло Беньямин Х.Д., Джослит Дэвид, Буа Ив‑Ален, Краусс Розалинд. Москва: Ad Marginem, 2015.

La vie et l’oeuvre de Leonard Tsuguharu Foujita (1886-1968)