Меж мутными стеклами

«Когда делаешь кино, ты имеешь дело со всей историей и не только кино, но и живописи, изображений вообще. Эпштейн, конечно, на меня очень повлиял, потому что он поэтически подходил к вопросу отношений между техникой и философским аспектом кино». — Филипп Гранрийе

Жан Эпштейн (около 1920-го)

Кто же владелец этого взгляда? Спустя более века им восторгаются и признаются в любви мастера современного французского и мирового кино — Гранрийе, Руис, Рейгадас. Для них он создатель и созидатель той самой поэзии кино, к которой стремиться каждый художник. Его имя Жан Эпштейн.

Концепция

Разговор об авторе и его методах стоит начинать, как завещал Сент-Бёв с биографии. Жан Эпштейн родился в 1897 году в Варшаве в семье отца еврейского происхождения и польской матери. После смерти отца в 1908 году семья переехала в Швейцарию, где Эпштейн жил до поступления на медицинский факультет Лионского университета. Во время учебы во Франции он работал секретарём и переводчиком у Огюста Люмьера — одного из пионеров кинематографа и именно через него решился встать на путь постижения кино.

Жан Эпштейн (около 1922-го)

Эпштейн рано взявшийся за осмысление собственного восприятия кино и окружающего его художественного пейзажа бурлящих 1920х, стремительно набирал обороты в режиссерской среде. Близость к культурным кругам сюрреалистов таких как Арто, Бретон и Деллюк позволило многим молодым авторам тех лет проявлять свои необычные взгляды, в том числе и молодому Эпштейну. В своих ранних текстах он рассматривал кино не как простое развлечение для досуга, а как полноценное искусство, способное выражать эмоции и внутренние переживания человека.

Луи Деллюк, который в будущем станет автором той самой идеи о «фотогении» будет в последующем другом и наставником для молодого режиссера, с которым в качестве ассистента снимет несколько кинолент.

Именно после краткой биографической и контекстной сноски стоит направить фокус своего внимание на визуальные особенности языка, которыми аппелировал Жан Эпштейн на протяжении своей краткой, но очень знаковой для истории кино карьеры.

Жан Эпштейн (1922)

Визуальный язык. Крупный план

Для Эпштейна кино — это «интеллект машины”(в 1946 он напишет одноименный труд, осмысляющий механику его кинотеории), особая форма мышления, которая может выражать чувства и идеи через ритм, свет и движение, а не через слова. Поэтому он выстраивал свой визуальный язык как поэзию образов, в меньшей степени уповая на фабулу выдаваемую зрителю посредством текста.

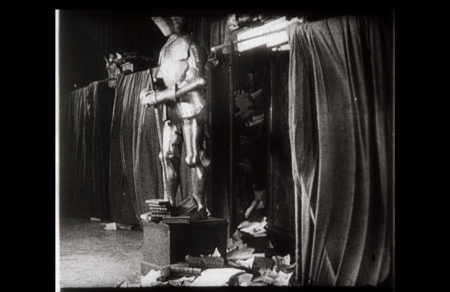

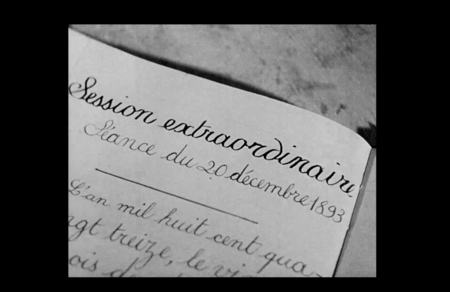

«Лев Могулов» (1924)

Камера выступает отдельным агентом восприятия, тем связующим звеном между зрителем и эффектом, которого добивается режиссер. Поэтому камера обладает собственными свойствами: тряской, непредвиденным движением, взглядами прямо в камеру и сверх-крупными планами, будто бы мы сами стоим рядом с героями.

«Падение дома Ашеров» (1928)

«Море ворон» (1930)

Визуальный язык. Движение времени

Одним и самых ярких и популярных вех среди художников современников Эпштейна было осмысления времени. Лекции Анри Бергсона — одного из основоположников философии времени были очень популярны среди французской богемы. Их посещал Марсель Пруст из литературы, которого многое возьмут представители «французского импрессионизма», среди которых были Луи Деллюк, Абель Ганс, Жермен Дюлак и сам Жан Эпштейн.

«Верное сердце» (1923)

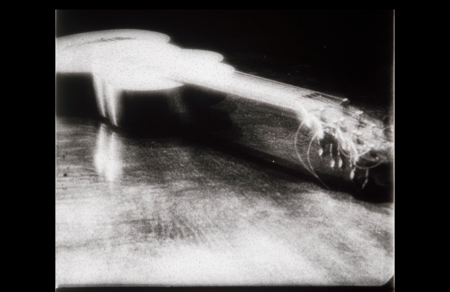

Для осмысления течения времени в кадре Эпштейн использует различные методы замедления и убыстрения кадров. Для демонстрации различных эмоций героев он создает такой тип изображения, который может сбить с толку зрителя, но полноценнее всего передаст физическое воздействие, например кручение карусели («Верное сердце») или шторм атакующий моряков («Море ворон»).

«Море ворон» (1930)

Также, замедление используется в «Падении дома Ашеров» в кульминационной сцене выхода героини из склепа, показывая тревогу гостя и окончательное безумие Ашера.

«Падение дома Ашеров» (1928)

Визуальный язык. Киногения

Возвращаясь к близкой по-духу к творчеству Жана Эпштейна, теории фотогении, стоит отметить, что Деллюк закладывал в неё некоторое новое состояние, которым наделяется предмет при съемке. Он не становится просто красивым или зафиксированным от неё, но онтологически меняет своё состояние. По-сути Эпштейн предвидел феноменологический подход к осмыслению кино, в русле которого будет работать Вивиан Собчак, а также писать один из основоположников всей феноменологии Морис Мерло-Понти.

«Верное сердце» (1923)

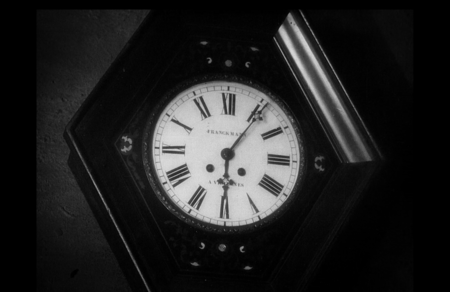

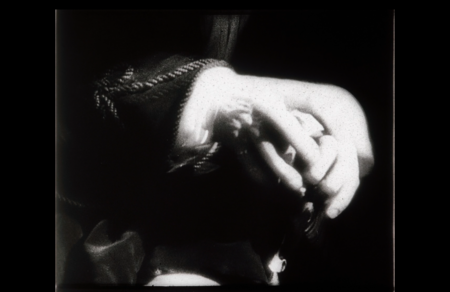

Одним из самых явных визуальных приёмов пришедших из теории было подчеркивание внутреннего мира персонажа через демонстрацию бытовых предметов: настольных часов, бутылок в баре, дамской утвари. В классическом немом кино тех лет подобные детали либо оставались на заднем плане, либо и вовсе не демонстрировались, однако Эпштейн заключал в них многие психологические аспекты внутреннего мира персонажей.

«Море ворон» (1930)

В «Падении дома Ашеров» мы часто видим отдельные предметы быта хозяина дома: его гитару, с которой он музицирует у камина, тетради, кисти для рисования и тд.

«Падение дома Ашеров» (1928)

Визуальный язык. Двойная экспозиция

Жан Эпштейн активно использовал двойную экспозицию в качестве одного из ключевых визуальных приёмов в своих работах. Этот приём у него служил не просто эстетической цели, а подчеркивал психологизм, подчеркнутый им из работ Фрейда.

«Падение дома Ашеров» (1928)

Двойная экспозиция представляет собой наложение двух изображений в одном кадре, и Эпштейн применял её для того, чтобы показать параллельные действия или состояния, передать внутренний мир персонажа или создать некую метафору. Так, в «Падении дома Ашеров» в сцене похорон он монтирует панихиду с горящими свечами, которые ещё сыграют роль в этой истории.

«Путешествия Робера Макера» (1925)

Визуальный язык. Свет

Эпштейн был одним из пионеров, одним из первых кто воспринимал свет не как средство простого освещения пространства, а как чистую материю кинематографа. В его фильмах свет и тень формируют настроение сцены, выявляют внутреннюю жизнь героев и объектов, создают ощущение времени и движения. Он часто прибегал к контрастному освещению, резким перепадам яркости, бликам и отражениям, чтобы показать внутреннее напряжение, неустойчивость или духовное возбуждение персонажей. Также, стоит отметить как часто Эпштейн снимал с натуры, то есть при естественном свете, что было достаточно редко в те годы.

«Путешествия Робера Макера» (1925)

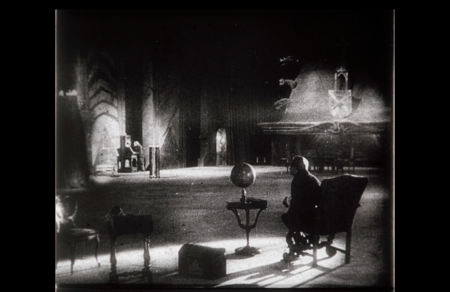

Контрастный же свет в «Падении дома Ашеров» используется Эпштейном в качестве орудия мистического настроения оригинального произведения Аллана По. Здесь он не просто освещает, а словно разъедает пространство изнутри, высвечивает мертвенные лица, проникает сквозь прозрачные ткани и отражается от поверхностей, создавая ощущение потустороннего присутствия. Мерцающий свет, отражения на воде и стекле, бликующие предметы становятся метафорой зыбкости границы между жизнью и смертью главного героя и его предстоящей судьбы.

«Падение дома Ашеров» (1928)

«Падение дома Ашеров» (1928)

Визуальный язык. Декорации и игра

Лабиринт внутри сознания человека, в котором он сходит с ума, теряет связь с реальностью от ненависти или от любви и многие другие хитросплетения сложного движения мысли интересовали Эпштейна и стремясь их описать, он выстраивал эти лабиринты и в реальности. Декорации были для него неким скелетом, на который наслаивался персонаж со всеми его мыслями, историями и проблемами.

«Путешествия Робера Макера» (1925)

Так, в «Падении дома Ашеров» сам замок превращается то в аллюзию на модных тогда, благодаря Мурнау, вампиров, то на саморазрушающийся хозяин, чья судьба будет разрушена как и его фамильное поместье. Сами же декорации во-многом напоминают декорации авторов немецкого экспрессионизма, таких как Мурнау, Ланг или Вегенера, однако они стали более реалистичными и менее формальными.

«Падение дома Ашеров» (1928)

Актерская игра

Эпштейн считал лицо актёра неким самостоятельным носителем. Во многом выстроив свое восприятие кино опозиционно к актуальному на момент 1920-1930х годов методу отчуждения Бертольда Брехта, таким образом Жан Эпштейн тяготел скорее к иной, во многом, более архаичной театральности. В его фильмах актёры часто передают чувства почти без движений, через взгляд и мимолетную мимику.

«Лев Могулов» (1924)

Интересен также дуэт Жана Эпштейна со звездой русской белой иммиграции Иваном Мозжухиным, с которым они сделали фильм «Лев Могулов. Сам Мозжухин являл собой самый настоящий бриллиант досоветской немой эпохи кино, снявшись в таких фильмах как „Отец Сергий“ (1917), „Пиковая дама“ (1916) и „Поликушка“ (1919).

«Лев Могулов» (1924)

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что фигура Жана Эпштейна в истории французского и мирового кино представляет собой одну из самых поэтичных и философских точек в осмыслении этого вида искусства. Поэтика Эпштейна заложит фундамент многим последующим поколениям кинематографистов, а его нетипичный взгляд на возможность кино быть пространством глубоких теорий и смыслов, приведет таких важных философов и теоретиков кино как Жиль Делёз или Вивиан Собчак к осмыслению различных аспектов языка кино именно посредством той теории, которую заложил Эпштейн.

Жан Эпштейн (около 1940х)

- Деллюк Л. Фотогения / Л. Деллюк. — М.: Клаудберри, 2025

- Базен А. Что такое кино? : сборник статей / А. Базен. — М. : Искусство, 1972.

- Делёз Ж. Кино / Ж. Делёз. — М. : Ад Маргинем Пресс, 2019

- Садуль Ж. Всеобщая история кино. Том 4. Часть 1: Послевоенные годы в странах Европы, 1919–1929 / М.: Искусство, 1982

Жан Эпштейн. «Верное сердце» (1923)

Жан Эпштейн. «Падение дома Ашеров» (1928)

Жан Эпштейн. «Лев Моголов» (1924)

Жан Эпштейн. «Море ворон» (1930)

Жан Эпштейн. «Путешествия Робера Макера» (1925)