мелодрамы как колыбельная смерти

«Никогда прежде и ни в какой другой стране, образы и язык не подвергались столь бессовестному злоупотреблению, как здесь, никогда прежде и нигде они не были так глубоко унижены, превратившись в средства распространения лжи»

Вим Вендерс

кадр из фильма «Большая любовь» (Die große Liebe), 1942

Рубрикатор — 1] введение — 2] мелодрама как инструмент культуры: жанровая характеристика — 3] историко-культурный контекст — 4] министерство иллюзий: главные примеры — 5] «маленькое развлечение»: классификация функций — 6] влияние на память

Введение

При воспоминаниях о немецком кино времён нацистской Германии в голову обычно приходят фильмы, восхваляющие «арийскую» расу, национальные идеалы, военные победы национальных лидеров и исторические ленты. Это оправдано тем, что в памяти существует связь немецкого кинематографа времён Гитлера с сильной пропагандой, выстраевоемой за счёт различных образов «нового» человека.

Несмотря на это, нельзя сказать, что упомянутые жанры были единственными значимыми, влиявшими на немецкое общество. Сам Геббельс неоднократно подчёркивал особую важность «создания маленьких развлечений». После первой же его речи началось стремительное увеличение численности фильмов такого рода, что показывает ценность жанров типа мелодрамы для правительства национал-социалистов. При близком их рассмотрении мотивы министерства культуры становятся понятны, так же как и то, что пропаганда стремительно навязывалась властью из абсолютно разных медиумов, жанровая классификация в этом случае не играла роли.

Цель этого исследования — проанализировать, как жанр мелодрамы функционировал в рамках нацистской пропаганды, какое влияние он оказывал на общество и последующую память о Третьем рейхе. Главными объектами анализа послужат приёмы и символизм знаковых фильмов жанра той эпохи, специфичность которых обусловлена исторической ситуацией

В работе будут разобраны фильмы: «Большая любовь» (Die große Liebe, 1942), «Молодость» (Jugend, 1938), «Прощай, Франциска!» (Auf Wiedersehen, Franziska! , 1941), «Милосердная ложь» (Die barmherzige Lüge, 1939), «Роман в миноре» (Romanze in Moll, 1943). Кадры каждого из них будут разобраны в соответствии с выделенными ниже жанровыми характеристиками мелодрамы, соответствующими ценностям и пропагандическим целям нацистской Германии

Материалами для визуального исследования стали работы нескольник кинокритиков, среди них: Лора Хайнс со своей книгой «Nazi Film Melodrama», Эрик Рентшлер «The Ministry of Illusion: Nazi Cinema and Its Afterlife», тексты Зигфрида Кракауэра, Ричарда Тейлора и других критиков нацистского кино. Выбор материалов и авторов был обусловлен их разборами примеров пропаганды «развлекательного» кинематографа Третьего рейха.

Мелодрама как инструмент культуры: жанровая характеристика

Для понимания исторической эволюции жанра нужно упомянуть о возникновении мелодрамы. Она появилась во Франции незадолго до 1800 года, быстро стала популярной и проникла в Англию, постепенно преобретая черты, сходные с классической драмой: появлялась опора на зрелищность, хеппи энд и «чёрно-белое» деление персонажей.

Определить жанровую характеристику следует с разбора классических приёмов и черт мелодраматического жанра. Первая важная черта: мелодрамы — массовое кино.

Исследовательская литература предоставляет нескольно точек зрения насчёт определения главных особенностей жанра, одна из них пренадлежит П. Бруксу («The melodramatic imagination», 1996): саспенс и множество сюжетных поворотов, погружение в сильные эмоции, которые рождают резкие смены полярных состояний и наличие постоянного контраста как между ними, так и между положением и мотивами действий героев, хеппи энд, высокопарный и напыщенный стиль.

Вторая точка зрения принадлежит Л. Уильямс, выделившей 5 признаков мелодрамы: 1) «пространство невинности» — точка начала и конца сюжета; 2) главная героиня-жертва; 3) диалектика пафоса и действия; 4) использование реализма для выгоды в отношении сюжета; 5) деление на «добро» и «зло» в отношении героев

Б. Сингер, наблюдая за спором, выделяет общие, упомянутые двумя киноведами признаки: пафос, преувеличение эмоций и моральную поляризацию, добавляя от себя признак неклассической структуры нарратива (неправдоподобно закрученный сюжет) и упор на острые ощущения вместе с сенсационностью. Он утверждает, что признаки комбинируются в зависимости от поджанра мелодрамы.

кадр из фильма «Песнь пустыни» (Das Lied der Wüste), 1941

С развитием массового студийного кинематографа, мелодрама стала приобретать дополнительные черты: однотипность сюжетов и бытовой характер повествования. В основном стали изображаться семейные конфликты и заметной чертой, проходящей через весь жанр стала предопределённость судьбы.

Историко-культурный контекст

Мелодрама попала в Германию из Франции почти сразу после зарождения жанра: в конце XVIII в. Вначале она появилась в театрах, где занимала промежуточное место между драмой и оперой: устная речь в постановках чередовалась с музыкой. Далее её расцвет прослеживается с 1930го года, после появления звуковых фильмов.

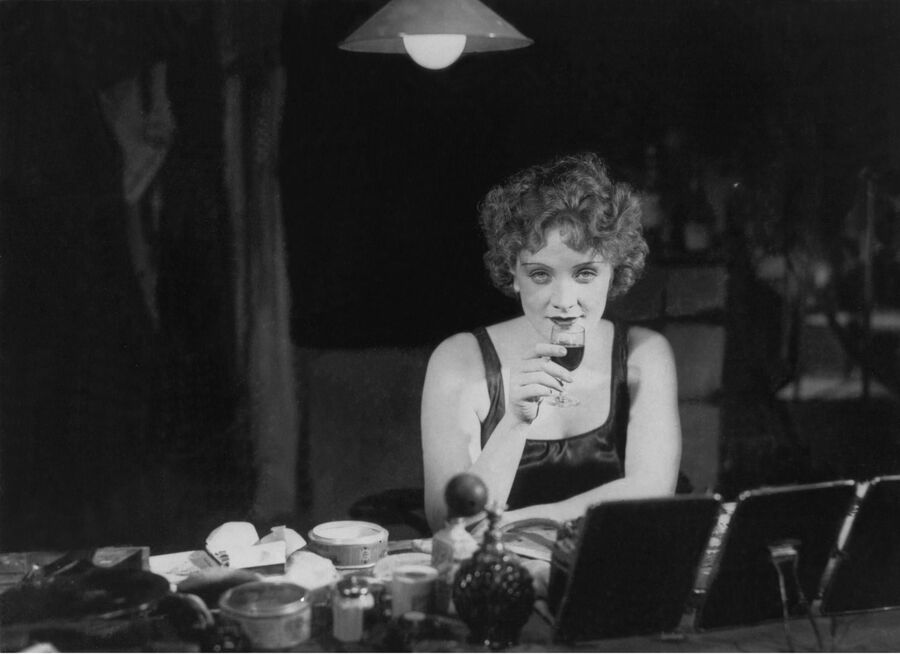

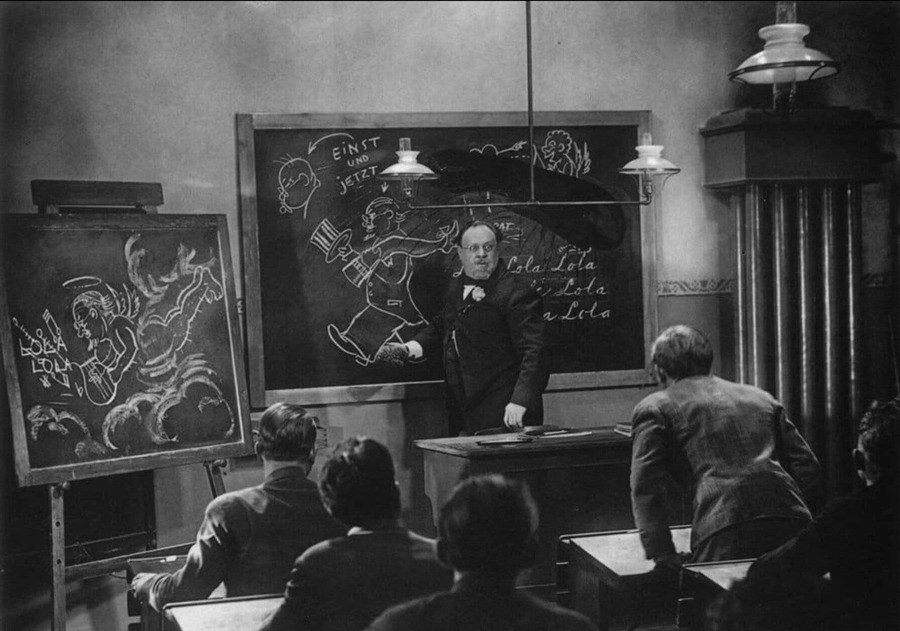

Фильм «Голубой ангел» (нем. Der Blaue Engel, 1930) режиссера Джозефа фон Штернберга стал одним из первых успешных звуковых фильмов Веймарской республики. Именно он принёс мировую известность Марлен Дитрих и стал одной из первых звуковых трагических мелодрам с элементами социального комментария.

Темы, которые поднимаются в фильме отражают упадочные настроения среднего класса 20х гг, которые характеризовались экономическими причинами, сомнениями в традиционных ценностях и нашли воплощение в образе респектабельного профессора, потерявшего свою репутацию и достоинство из-за одержимости любовью.

В фильме появляется героиня «Femme Fatale», которую играет Дитрих. Она изображается как соблазнительная, яркая, расчётливая и жестокая женщина, которая не жалеет о сломанных судьбах своих поклонников. Она не меняется по ходу повествования, меняется только её восприятие главным героем, который хочет загнать героиню в рамки (сначала своих представлений о ней, потом в рамки замужества), не понимая, что героиня в них не вписывается и не принимая её той, какая она есть.

«Голубой ангел» («Der Blaue Engel»), 1930. Джозеф фон Штернберг

Фильм стал иллюстрацией противоположного идеалам нацистов: с приходом Гитлера он был запрещён в Гермации из-за изображения темы разрушительной, иррациональной страсти, которая настигла главного героя — респектабельного, но потерявшего свою репутацию и достоинство из-за слабости и неспособности сопротивляться страсти к «аморальной певице». Образы обоих персонажей идут вразрез с идеалами национал-социалистов, для которых мужчина должен был представлять из себя морально и физически сильного лидера, а женщина — хранительницу домашнего очага.

плакаты популярных голливудских мелодрам с известными актёрами. визуальный язык плаката подсказывает, что однотипность сюжета мелодрам можно определить по позам героев

При переходе к разборам принципов жанра в кино Третьего рейха нельзя не упомянуть Голливуд. Важно отметить, что министр пропаганды Геббельс сам направлял кинопроизводство брать пример с голливудского художественного языка. Ему хотелось создать конкуренцию из фильмов одновременно сильных стилистически и наполненных идеологической пропагандой. Сабина Хаке в книге «Popular Cinema of the Third Reich» рассматривает сходства подходов к кинопроизводству в Германии и Голливуде 30-х гг, несмотря на политические и идеологические различия режимов.

Эти сходства основаны на таких факторах как:

- использование звёздной системы. В обоих странах привлечение аудитории и кассовых сборов опиралось на коммерциализацию «звёздности» актёра. Важно было освещать личную жизнь актёров, что способствовало сближению с аудиторией. Тем не менее, наблюдалось разительное различие идеологической функции. Звёзды Голливуда стремились воплотить американскую мечту, придерживаясь индивидуализма, немецкие же способствовали отвлечению общества от репрессий и повышению доверия к режиму

- стандартизация сюжетных схем, обеспечивающих предсказуемость. Мелодрама в обоих странах характеризовалась: фокусированием на частной жизни, акценте на моральных дилеммах, что создавало эффект сопереживания

- невидимый стиль монтажа. Технические приёмы старались сделать незаметными, чтобы зритель концентрировался на истории

- массовое производство. В обоих странах кино было большой индустрией, заточенной на постоянный приток прибыли, это также сближало способы производства двух стран.

Министерство иллюзий: главные примеры

Итак, главные приёмы, характеризующие мелодраму Третьего рейха это: идеализация пространства повествования, навязанные идеалы семьи, использование эротики для поддержки империализма, символизм жертвенности и долга, вездесущая судьба.

Эти признаки в свою очередь формируют две важные жанровые черты: однотипность сюжета и ограниченную типизацию героев.

кадр из фильма «Большая любовь» (Die große Liebe), 1942

На кадре видно несколько перечисленных приёмов: идеализация пространства (аристократичная чистая обстановка, просторные комнаты), смирение и усталось на лице героини, переживающей жертвенную любовь. Снисходительный взгляд её собеседника сверху вниз говорит о его главенствующей позиции в разговоре

кадр из фильма «Большая любовь» (Die große Liebe), 1942

На кадре можно разглядеть идеал «традиционных ценностей» и тоску от любви, испытываемую героиней

кадр из фильма «Большая любовь» (Die große Liebe), 1942

Герои, будто бы неслучайно стоящие в строю — яркие представители идеала арийского мужчины. Интересно, что ракурс поставлен таким образом, что очень чётко видны детали каждого тела: рост, комплекция

плакат фильма «Молодость» (Jugend, 1938), визуализирующий эротизацию женщины в контексте мелодрам

«Молодость» (Jugend, 1938) В отрывке можно разглядеть те же принципы, киноязыка, что и в предыдущих кадрах. Просторная комната большого загородного дома заставляет расслабиться и начать мечтать о подобной жизни. Девочка представляет собой эталон арийской внешности. Крупные кадры дают разглядеть её черты лица. Так нацистской Германии представлялось новое поколение

кадр из фильма «Прощай, Франциска!» (Auf Wiedersehen, Franziska!), 1941

Фильм «Прощай, Франциска!» (Auf Wiedersehen, Franziska! , 1941) строится на концепции женского долга, судьбы, которая в конце концов обернётся лицом к главной героине, после чего у неё наступит счастье

кадр из фильма «Прощай, Франциска!» (Auf Wiedersehen, Franziska!), 1941

кадр из фильма «Милосердная ложь» (Die barmherzige Lüge), 1939

кадр из фильма «Милосердная ложь» (Die barmherzige Lüge), 1939

Фильм «Милосердная ложь» (Die barmherzige Lüge, 1939) известен своим эротическим подтекстом и стратегическим использованием эротики для поддержки империалистических амбиций.Она изображала чужие территории как пространство сексуальных завоеваний и представляла собой гибридную модель женственности, сочетающую эротическую привлекательность с публичной сдержанностью, плодовитостью и мужской энергией

кадр из фильма «Роман в миноре» (Romanze in Moll), 1943

На кадрах из фильма «Роман в миноре» (Romanze in Moll, 1943) как нигде видна высокопарная интонация, присутствующая в классических мелодрамах. Также можно проследить идеализацию окружающей героев среды и их внешнее сходство с арийской расой

«Маленькое развлечение»: классификация функций

Важно упомянуть, что сам Геббельс говорил о кино Третьего Рейха. Если на своей первой речи 1933-го года он подчеркнул важность «создания маленьких развлечений», то уже в 1942, он утвердил, что только 20% от общей доли кинопродукции должно быть заполнено высокобюджетными фильмами с ясной пропагандистской идеей, 80% же должны составлять «хорошие, благопристойные развлекательные фильмы [выполненные] на высоком художественном уровне».

Эскапизм

Эрик Рентшлер в своей ключевой работе «The Ministry of Illusion: Nazi Cinema and Its Afterlife» утверждал, что нацистский кинематограф был частью «Министерства иллюзий», которое работало над «фабрикацией согласия» населения. «Министерство иллюзий» — метафора машины пропаганды Геббельса, целью которой было соблазнить, развлечь общество путём создания ложного, но привлекательного мира. Так зритель принимал существующий порядок, путём погружения в «уютный» мир.

Важно, что идея Рентшлера связана с переосмыслением эскапизма как формы контроля. Отвлечение от реальности для него, в том числе путём утопания в «комфортный» мир, созданный через мелодрамы и другие «развлекающие» жанры, было стратегически важным для лишения человека возможности критически мыслить. Из-за того, что пропаганда не ощущалась пропагандой, людьми было легче управлять. Мелодрамы, где показывалась незнакомая и далёкая жизнь преимущественно богатых аристократов как бы «убаюкивала» население, делая людей пассивными и неспособными бороться за свободу и правду

кадр из фильма «Синий Лис» (Leander in Der Blaufuchs), 1938

Прямая пропаганда

По мнение Рентшлера Геббельс действовал подобно оркестру. Громкими инструментами был террор и нескрываемая пропаганда: различные нацистские организации, коллективные практики, плакаты с лозунгами, тихими же — визуальные медиа и «лёгкие», «примитивные» жанры.

Традиционные ценности

Аполитичность некоторых фильмов не мешала им продвигать идеалы Третьего рейха в массы: среди них гендерные роли, семейные ценности, «здоровый» немецкий дух. Всё это противопоставлялось «чуждым» влияниям и «дегенеративному» искусству, составляя жёсткие границы мышления немецкого человека.

Посещение Геббельсом выставки «дегенеративного искусства» (1938)

Влияние на память

Такой «убаюкивающий» подход оказал большое влияние не только на пострадавших от режима местных жителей нацистской Германии, но и на командующую элиту. Это очень ясно отображено фильме Роберта Крамера «Наш Нацист». Главный герой когда-то работал юристом в Третьем рейхе. Для него режим не был чем-то устрашающим или опасным. Даже после осуждения на пожизненное заключение и пробыв в тюрьме многие годы, после чего его выпустили по состоянию здоровья, герой не понял в какой страшной реальности жил и какие злодеяния совершал. В фильме есть сцена где показывается отрывок из мелодрамы и поётся песня. В это время на лице нациста, отображается ностальгическое чувство, что является ярким примером того, как «развлекательное» медиа становится инструментом психологического насилия. Как оно может обмануть человека и подменить его ценности, всего лишь заставив его принять его реальность и не задумываться о том, что происходит вокруг.

Немецкие мелодрамы времён Третьего рейха стали значимым элементом, повлиявшим на людей той и последующих эпох. Нацисты применили жестокую манипуляцию над обществом Германии того времени, сформировав ностальгическую память у тех, кто поддался пропаганде. Война превратилась в любовь, преспупления — в идеализированную картинку будущего, расчеловечивание — в стремление к гармоничной женственности и мужественности. Всё это получилось, несмотря на однообразный киноязык и конвейерное производство массового кино

Heins L. Nazi film melodrama. — University of Illinois Press, 2013.

Brooks P. The melodramatic imagination: Balzac, Henry James, melodrama, and the mode of excess. — Yale University Press, 1995.

Melodrama // EBSCO. URL: https://www.ebsco.com/research-starters/history/melodrama (дата обращения: 17.11.2025).

Мелодрама (жанр кинематографа) // bigenc. URL: https://bigenc.ru/c/melodrama-zhanr-kinematografa-4a8792 (дата обращения: 17.11.2025).

Hake S. Popular cinema of the Third Reich. — University of Texas Press, 2010.

Rentschler E. Ministry of illusion: Nazi cinema and its afterlife. — Harvard University Press, 1996.