Человек и город в документальной фотографии позднесоветского Ленинграда

Рубрикатор

Концепция

I Какой была официальная фотография

II Город как световая структура: экспериментальная документальность Сергея Фалина

III Постановочная документальность: практика Сергея Свешникова

IV Александр Китаев: тихая документальность ленинградской повседневности

V Вывод

Библиография Источники изображений

Концепция

Данное визуальное исследование посвящено феномену взаимодействия человека и городской среды в документальной фотографии позднесоветского Ленинграда. В центре внимания четыре ключевых автора неофициального фотографического круга 1970–1980-х годов: Сергей Подгорков, Сергей Фалин, Александр Китаев и Сергей Свешников. Их работы раскрывают городскую повседневность, позволяющую увидеть Ленинград многослойным пространством, где частная и городская жизни вступают в диалог.

Поворот к непарадной документальности, произошедший в ленинградской фотографии связан с социально-историческими причинами. Официальная визуальная культура позднего СССР продолжала тиражировать образы успеха, идеологичности и массового счастья. На её фоне быт долгое время оставался невидимым. Неофициальные фотографы, работавшие вне государственных художественных структур, нашли в этом быте источник внутренней свободы. Их внимание к непарадному пространству и повседневным сюжетам создаёт уникальный визуальный язык, в котором отражена реальная жизнь города.

В таком контексте работа стремится исследовать, каким образом фотографы позднесоветского Ленинграда фиксировали связи между человеком и городом. Концепция основана на идее, что документальная фотография не только регистрирует внешнее, но и создаёт образ внутреннего состояния как отдельного человека, так и целого города.

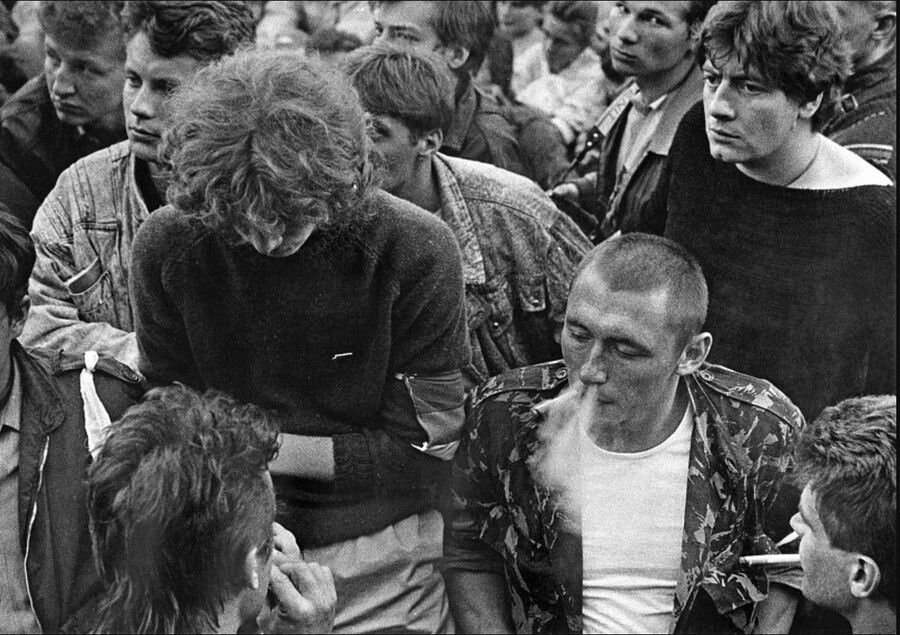

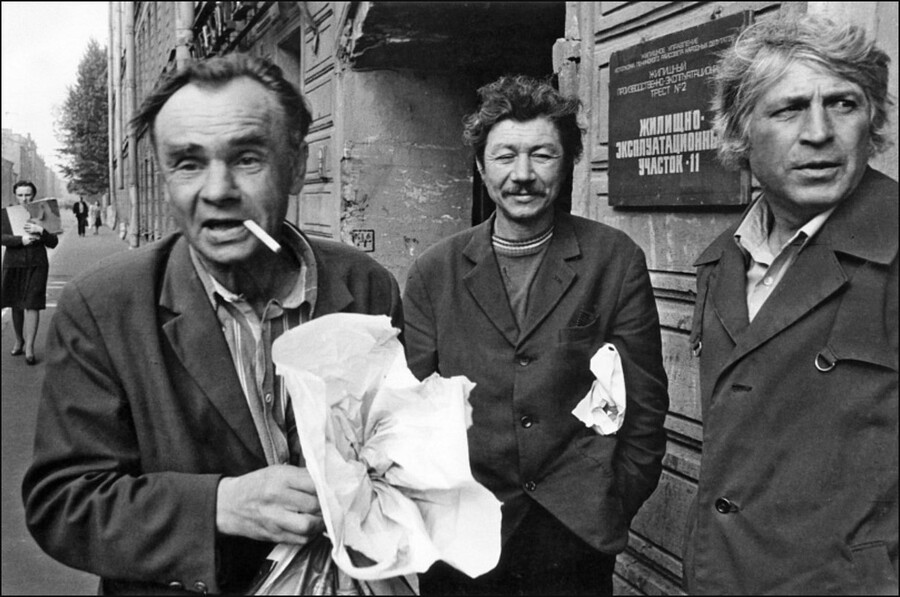

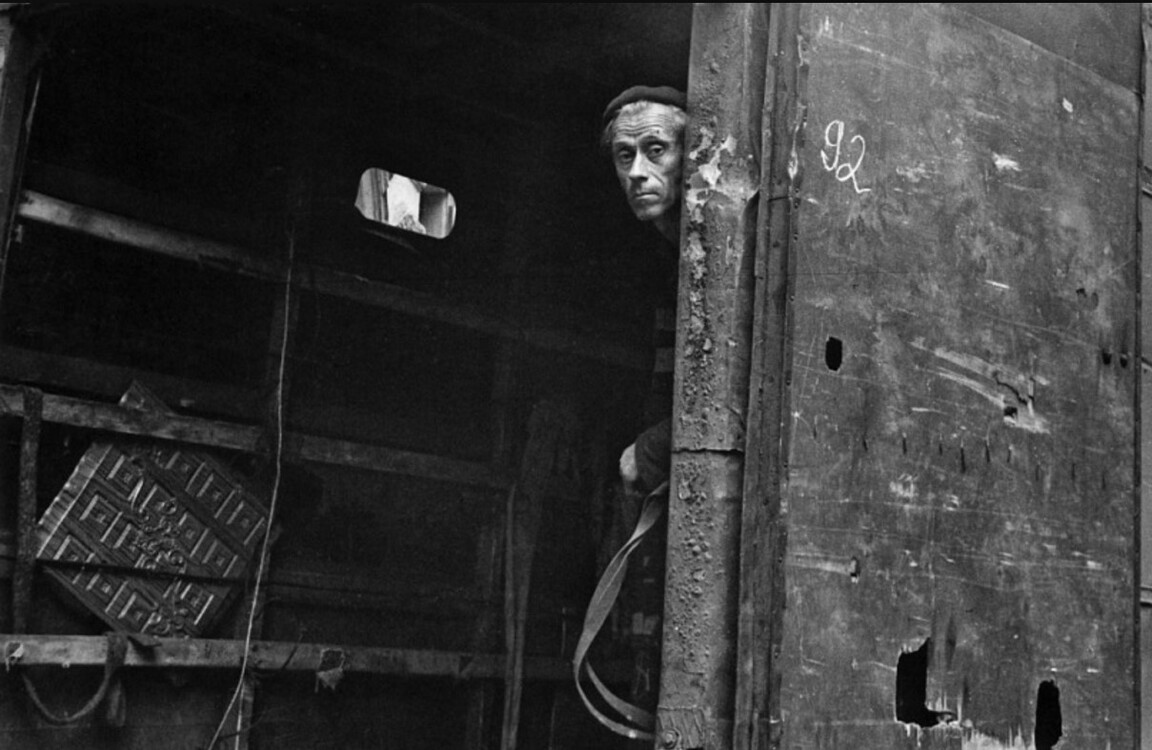

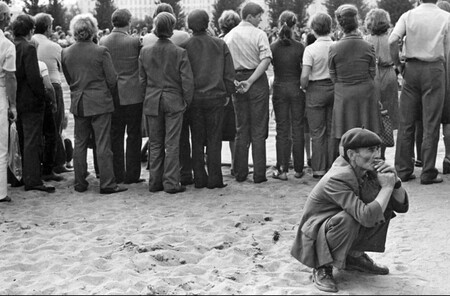

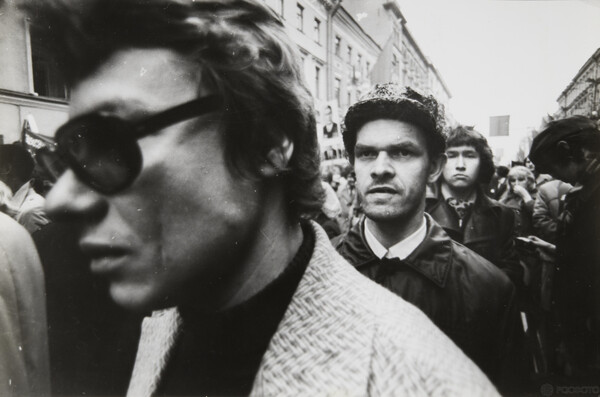

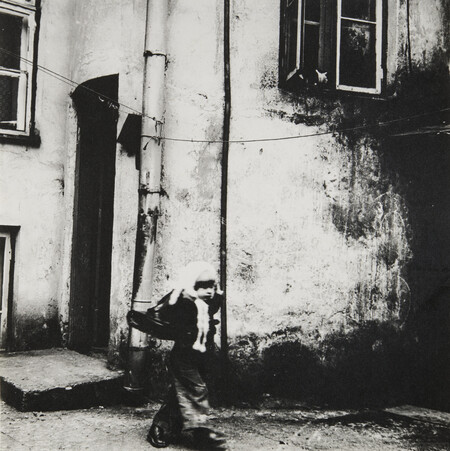

Визуальная практика Сергея Подгоркова представляет собой наиболее «прямолинейный» документализм среди рассматриваемых авторов, но именно эта прямота делает его работы важным основанием для исследования. Подгорков обращается к социальному организму, название которому Ленинград. Его интересуют городские маргиналии: дворы-колодцы, стихийные рынки, очереди, набережные, улицы, суровые и ничем не примечательные углы повседневности. В его кадрах человек не является центром композиции — он включён в городскую ткань, подчинён ей, часто растворён в потоке. Подгорков фиксирует не событие, а состояние среды: её медленность, погружённость в серые полутона, бесконечное движение, которое одновременно кажется стазисом. Он снимает город так, как будто пытается уловить его дыхание — тяжёлое, ритмичное, но при этом живое. Отношения человека и города в его фотографиях — это отношения включённости и растворённости. Человек здесь существует не в оппозиции пространству, а внутри него, как естественный элемент сложного солевого раствора городской жизни.

Совершенно иного подхода придерживается Сергей Фалин. Его фотографии не столько фиксируют город, сколько исследуют его как феномен света и тишины. В его работах Ленинград лишён суетности, привычной шумности мегаполиса, напротив, он предстает пространством замедленного созерцания. Фалин обращает внимание на световые переходы, на мягкое сияние окон, на туман, на структуру теней. Фотография становится средством постижения «атмосферы» пространства. Человек у Фалина присутствует, но чаще всего — как след, как тень, как фигура, не претендующая на доминирование. Таким образом, Фалин рассматривает отношения человека и города как отношения соучастия: свет формирует пространство, пространство формирует человека, а человек, почти незаметно, присутствует в этом взаимодействии.

Если Фалин исследует атмосферу города, то Александр Китаев работает с его поэзией. Его фотографии — это пример того, как документальная фиксация может превратиться в метафорическую форму, не теряя при этом своей честности. Китаев воспринимает город как живой организм, наполненный не только архитектурой, но и состояниями. Его Ленинград — это город, находящийся на границе реального и воображаемого. Человеческое тело, силуэт, движение в пространстве становятся частью общего ритма города, который у Китаева всегда мягче, светлее, поэтичнее, чем у Подгоркова. Его работы позволяют рассматривать город как чувственное пространство, где человеческое и нечеловеческое равноправны: камень, вода, свет и человек не противостоят друг другу, а образуют единую ткань.

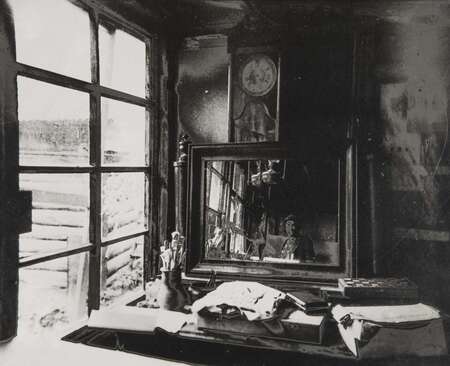

Особое значение в моём исследовании занимает творчество Сергея Свешникова. В отличие от Подгоркова, Фалина и Китаева, которые снимают город преимущественно снаружи, Свешников фиксирует «внутренний город» — пространство комнат, коммунальных кухонь, мастерских, квартир, где обитает человеческая индивидуальность и формируется социальная энергия небольшой творческой среды. Его фотографии приближены к человеку, к его лицу, его жесту, к состоянию дома как эмоциональной оболочки. Через Свешникова я рассматриваю ещё одну сторону отношений человека и города: внутреннюю, интимную, укрытую от внешних взглядов. Для него город — это не фасады домов, не дороги, не трамвайные линии. Его город — это сеть личных пространств, где рождается общение, творчество, дружба. Внешний Ленинград он редко показывает напрямую, но он присутствует в ощущении людей, которые перед камерой — их усталость, настороженность, мягкость и искренность создают образ города изнутри, через человеческий опыт.

Эти четыре оптики — социальная (Подгорков), атмосферная (Фалин), поэтическая (Китаев) и интимная (Свешников) — позволяют мне рассматривать позднесоветский Ленинград как сложный феномен, в котором человек и город не просто сосуществуют, но и взаимно определяют друг друга. Документальная фотография становится в данном случае способом выявления тех связей, которые в повседневности остаются незаметными. Через объективы этих авторов я вижу, как город воздействует на эмоциональную структуру человека; как пространство улиц и дворов задаёт ритм человеческому движению; как свет и туман формируют ощущение времени; как комнаты становятся продолжением личности; как архитектура формирует жесты; как повседневность влияет на внутренний мир.

Таким образом, визуальное исследование «Человек и город в документальной фотографии позднесоветского Ленинграда» стремится не просто проанализировать фотографии этих четырёх авторов, но и выстроить концептуальную рамку, в которой город становится активным участником человеческой жизни, а документальная фотография становится инструментом культурной памяти.

Изучая эти фотографии, я пытаюсь понять, каким образом город «говорит» с человеком: через свет, расстояния, пустоты пространства, дождь, через теневые силуэты, поворот лестницы. В свою очередь, человек «говорит» с городом через жесты, присутствие или бытовые ритуалы, движения. Фотографии Фалина, Подгоркова, Свешникова и Китаева становятся посредниками этого диалога. Они показывают не только город, но и то, как человек живёт в нём.

Каждый из авторов создаёт свой визуальный язык, и вместе они формируют пространство, где документальность соединяется с поэтичностью, социальностью, атмосферностью и интимностью. Именно эта многослойность позволяет смотреть на позднесоветский Ленинград как на пространство, в котором город не просто окружает человека, но становится образом его внутренней жизни.

В итоге моя концепция строится вокруг идеи, что документальная фотография — это не фиксация фактов, а фиксация отношений. Отношений между человеком и городом, между внутренним и внешним, между пространством и временем. Она позволяет увидеть, как повседневность становится местом формирования идентичности, памяти и чувствительности. И чем внимательнее фотограф наблюдает за этим взаимодействием, тем более ценной становится его работа для истории культуры.

Именно поэтому визуальная практика Фалина, Подгоркова, Китаева и Свешникова остаётся актуальной: она учит видеть состояние, атмосферу, город как эмоциональный ландшафт. Через это исследование я стремлюсь приблизиться к пониманию того, как человек проживает город, и как город проживает человека.

I Какой была официальная фотография

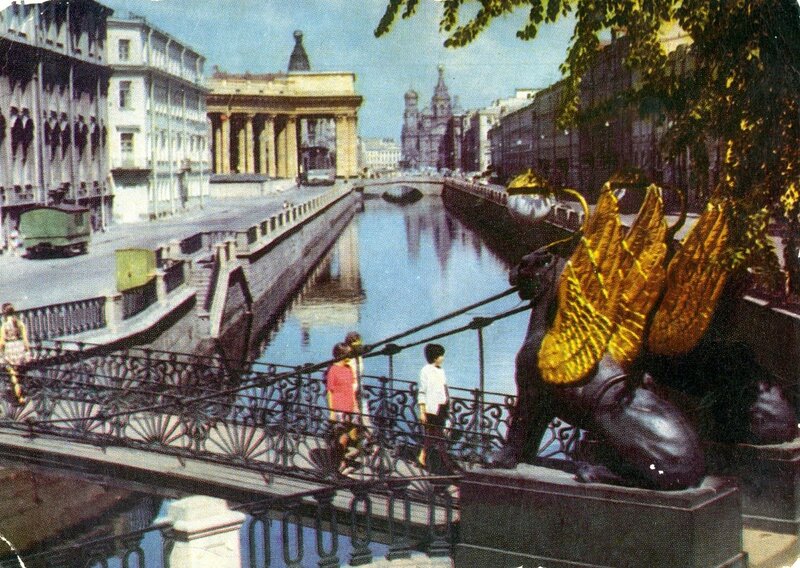

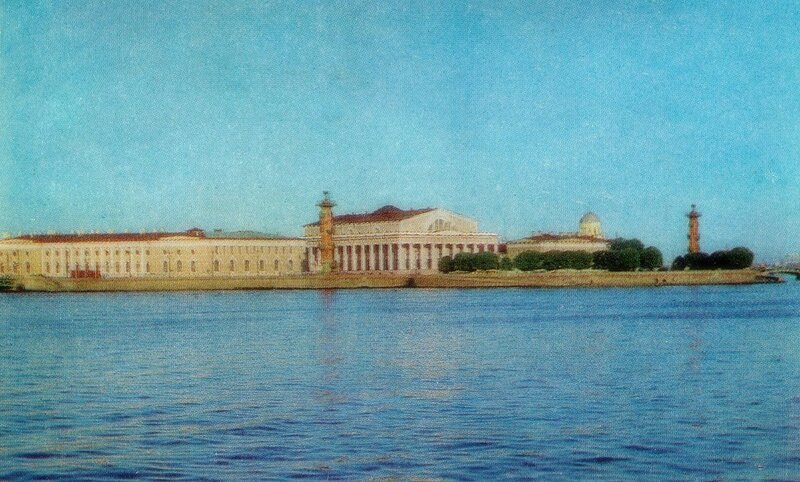

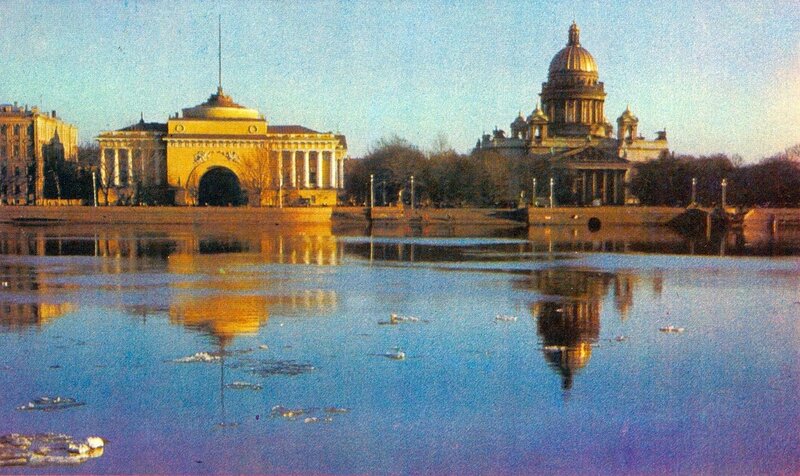

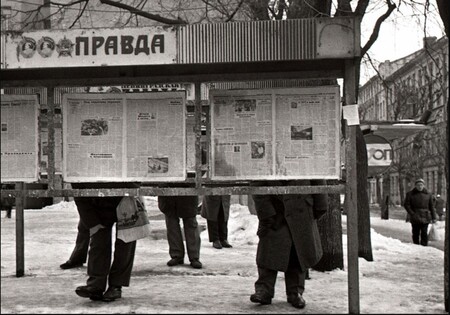

Официальная фотография Ленинграда 1970–1980-х годов представляла собой строго регламентированное визуальное пространство, где город показывался как витрина советского благополучия, культурной мощи и идеологической стабильности. Основной задачей таких снимков было создание её образцовой, показательной версии: парадные набережные, архитектурные ансамбли, памятники, праздничные демонстрации, новые проспекты и общественные здания.

Эти изображения тиражировались в открытках, путеводителях, газетах, журналах и отчётных альбомах, формируя определенный визуальный образ Ленинграда как «культурной столицы». Тут не было места простым людям, теням, дворовому пространству, коммунальному быту или человеческой уязвимости: фотография выполняла функцию идеологического инструмента, закреплявшего желаемый образ города вместо того, чтобы фиксировать его живую, подвижную и противоречивую природу.

Открытки: Ленинград. Адмиралтейство. Фото А. Скороспехова Ленинград. Сфинкс у здания Академии художеств. Фото А. Скороспехова

Сохранившихся новостей не так много, но можно по оставшимся кадрам видеть, что в кадр попадали также достопримечательности.

Исаакиевский собор. Борис Лосин, РИА Новости, 1971 год Исаакиевский собор. Б.Манушин. РИА Новости, 1972 год:

Стрелка Васильевского острова. Фото В. Стукалова. 1977 Вид на Исаакиев собор и адмиралтейство В Стукалова 1976 Канал Грибоедова. Фото В. Бабайлова 1970

II Сергей Подгорков: человек в социальной ткане города

Собака, сбитая автомобилем. Петроградская, 1970-е

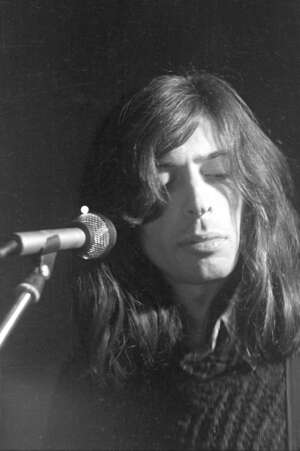

Фотограф Сергей Подгорков

Сергей Подгорков занимает особое место в документальной фотографии позднесоветского Ленинграда. Его визуальная практика представляет собой не просто фиксацию городской среды, но глубокое исследование структуры повседневности, её социального рельефа и эмоциональной плотности. В отличие от многих современников, обращавшихся к условным образам оптимистической советской действительности или стремившихся к формальной красоте, Подгорков сознательно выбирал те зоны городской жизни, которые обычно исключались из официального визуального поля.

Это был «ответ тогдашнему официозу с его олимпийскими чемпионами, передовиками производства, мудрыми руководителями партии и правительства… Его герои не сюрреалистические уродцы, не презренные совки, а униженные и оскорбленные соотечественники, среди которых мы вечно живем» Лев Лурье [4]

Фотограф Сергей Подгорков Период с 1970 по 1980

Критик Вальран пишет о нём: «Он снимал повседневную советскую жизнь без глянца и предвзятости. То, что не видели или не желали видеть другие фотографы: бесконечные очереди за дефицитом, повсеместное пьянство, убогая жизнь различного рода городских маргиналов, он же фиксировал на плёнку. Его фотографии — документальное свидетельство ушедшей эпохи»[4].

Эта формулировка точно передаёт метод Подгоркова: он не стремится делать «социальное искусство» и не руководствуется политическим протестом. Интерес в прямой фиксации городской реальности, той самой, которая формирует опыт миллионов людей, но не входит в официальный визуальный архив.

Фотограф Сергей Подгорков Период с 1970 по 1980

Художественность его работ проявляется в умении «поймать» переходное состояние между обыденностью и событием. Момент, когда человек лишь идёт по улице, когда он ждёт трамвая, покупает пиво, сидит на бордюре. Подгорков обладает редкой способностью фиксировать ту точку, в которой человеческое состояние — усталость, замешательство, отчуждение, радость, безнадёжность — становится видимым.

Свобода слова, 1970-80е Петровский остров. На выставке собак, 1970-80е Фотограф Сергей Подгорков

При этом фотограф подчёркнуто дистанцируется от статуса «социального художника». В одном из своих высказываний он иронично замечает: «Термин „социальные фотографии“ мне не нравится вовсе. Представляешь, просыпаюсь я на Петроградской и думаю: „А не пойти ли сделать социальную фотографию?“. Я просто шёл пивка попить, а камера всегда в кармане валялась. Жизнь сама выстраивает сюжеты и композиции — только успевай на спуск нажимать» [4].

Северное кладбище. Ленинград, 1970-80е Фотограф Сергей Подгорков

Фотографии Подгоркова часто называют «пессимистичными», «жёсткими» или «социально обнажающими». Однако более точным будет определение «реалистичными». Он показывает не низ общества, это обычные люди, которые жили так в Ленинграде в то время. Его герои — идеология и карикатура, а живая толпа, существующая в условиях, которые слишком долго воспринимались как нечто должное и нормальное.

Средний проспект, 1970-80е Фотограф Сергей Подгорков

«Существует мнение, что вокруг фотографии не требуется много литературы. Скорее всего, это так и есть. Язык фотографии универсален. Как язык музыки или живописи. Чёрно-белая фотография ещё демократичнее. Говорят, что собаки видят мир монохромным. Возможно. Хотя собаки мне об этом не рассказывали».

Сергей Подгорков

Ностальгическая лавка, 1980 Коммунальная кухня на третьем дворе. Невский проспект, 1970е Фотограф Сергей Подгорков

Сергей Подгорков — плоть от плоти своих героев — не подглядывает, не подлавливает и, тем более, не порицает или осуждает. Он, как и все, живёт среди нас. Всмотритесь в его фотографии — все снятые им современники не ваши/наши ли родственники, друзья, соседи? А не мы/вы ли это вчера, сегодня, завтра?..»

Александр Китаев [5]

Летний сад, 1970-80е Мойка, 1970е Фотограф Сергей Подгорков

Гости северной столицы, 1970е Большой проспект Петроградской, 1970-80е Фотограф Сергей Подгорков

В исследовательском контексте Подгорков важен тем, что его фотографии позволяют увидеть город как среду, поглощающую человека и формирующую его эмоциональное состояние. Ленинград в его работах — это не архитектурная красота и не культурная столица — это зона столкновения человека с реальностью.

II Город как световая структура: экспериментальная документальность Сергея Фалина

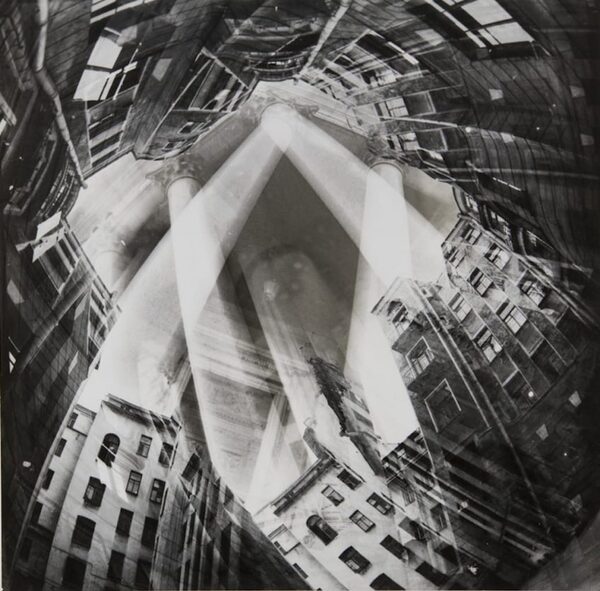

Творчество Сергея Фалина в 1970–1980-е годы представляет собой уникальный пример того, как ленинградская фотография выходит за пределы документальности и превращается в пространство художественного эксперимента. В эти десятилетия формируется особый визуальный язык Фалина, в котором город, человек и свет оказываются не отдельными компонентами кадра, а взаимосвязанными частями.

Политинформация, 1975 Портрет, 1978 Портрет Бориса Смелова, 1970-е Фотограф Сергей Фалин

Если практика Сергея Подгоркова опиралась на прямую, почти «уличную» честность, то Фалин подходит к изображению города как исследователь света, тишины и внутренних состояний.

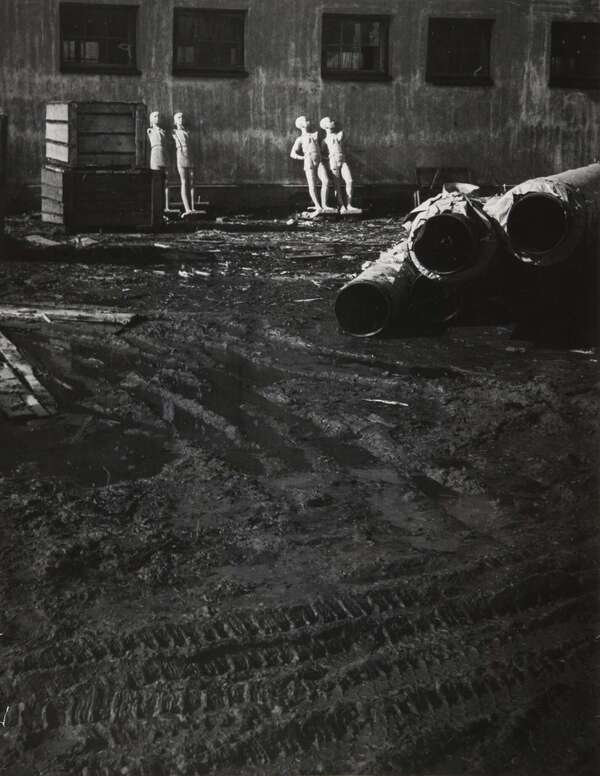

Его Ленинград — это город света, тумана, текстур поверхностей. Фалин редко фиксирует социальные сцены или яркие события; его интересует не повседневность как социальный факт, а повседневность как эмоциональный климат.

Из цикла строй-отряд, 1978 Без названия, 1973 Фотограф Сергей Фалин

Для него Ленинград — это, в первую очередь, пространство неопределённостей, промежуточных состояний, настроений, а не событий; город становится не объектом описания, а средой, порождающей особое визуальное состояние. [6, стр 662-664]

Из цикла «Демонстрация», 1973-76 гг. Фотограф Сергей Фалин

Из цикла «Демонстрация», 1973-76 гг. Фотограф Сергей Фалин

На его фотографиях человек часто оказывается не в центре внимания, а где-то на границе видимости, растворённым в световой среде. Человек у Фалина — не объект документации; он — часть световой структуры города. Зритель сначала воспринимает свето-тень на фотографии, различает силуэты, а потом уже обращает внимание на то, что чем или кем эта световая логика была визуально составлена. Свет становится здесь не просто технической характеристикой, а основной смысловой силой, которая завершает композицию и раскрывает состояние изображаемого.

Новодевичий монастырь, 1976 Без названия, 1972 Фотограф Сергей Фалин

Одновременно с этим Фалин развивает активную экспериментальную линию, основанную на манипуляции светом, фактурой, двойными экспозициями и взаимодействием негативов. При создании своих работ он применяет различные техники — сенситограмму (контактную печать), мягкую сетку, монтаж двух негативов. Эстетическая «неустойчивость» его документальных изображений объясняется именно этим экспериментальным языком, который позволяет городу выглядеть зыбким, почти сновидческим. Важно, что в его практике эксперимент не вытесняет город, наоборот, подчёркивает особенности позднесоветской визуальной среды — влажный свет, отражающиеся поверхности, пограничные состояния между днем и ночью.

Из цикла «Магия превращения». Без названия, 1970-е. Фотограф Сергей Фалин

1970-е. Из цикла «Магия превращения». Без названия Сергей Фалина

Из цикла «Магия превращения». Без названия, 1970-е Фотограф Сергей Фалин

В контексте исследования «Человек и город в документальной фотографии позднесоветского Ленинграда» творчество Фалина представляет совершенно иной ракурс: он показывает город как внутреннее состояние, человека — как фигуру, включённую в световую логику пространства. Его фотография показывает, что город — эмоциональная материя. Фалин переводит городской опыт в область поэтического восприятия, делая видимым то, что обычно не поддаётся фиксации: ощущение времени, метафизическую тишину, хрупкость человеческого присутствия.

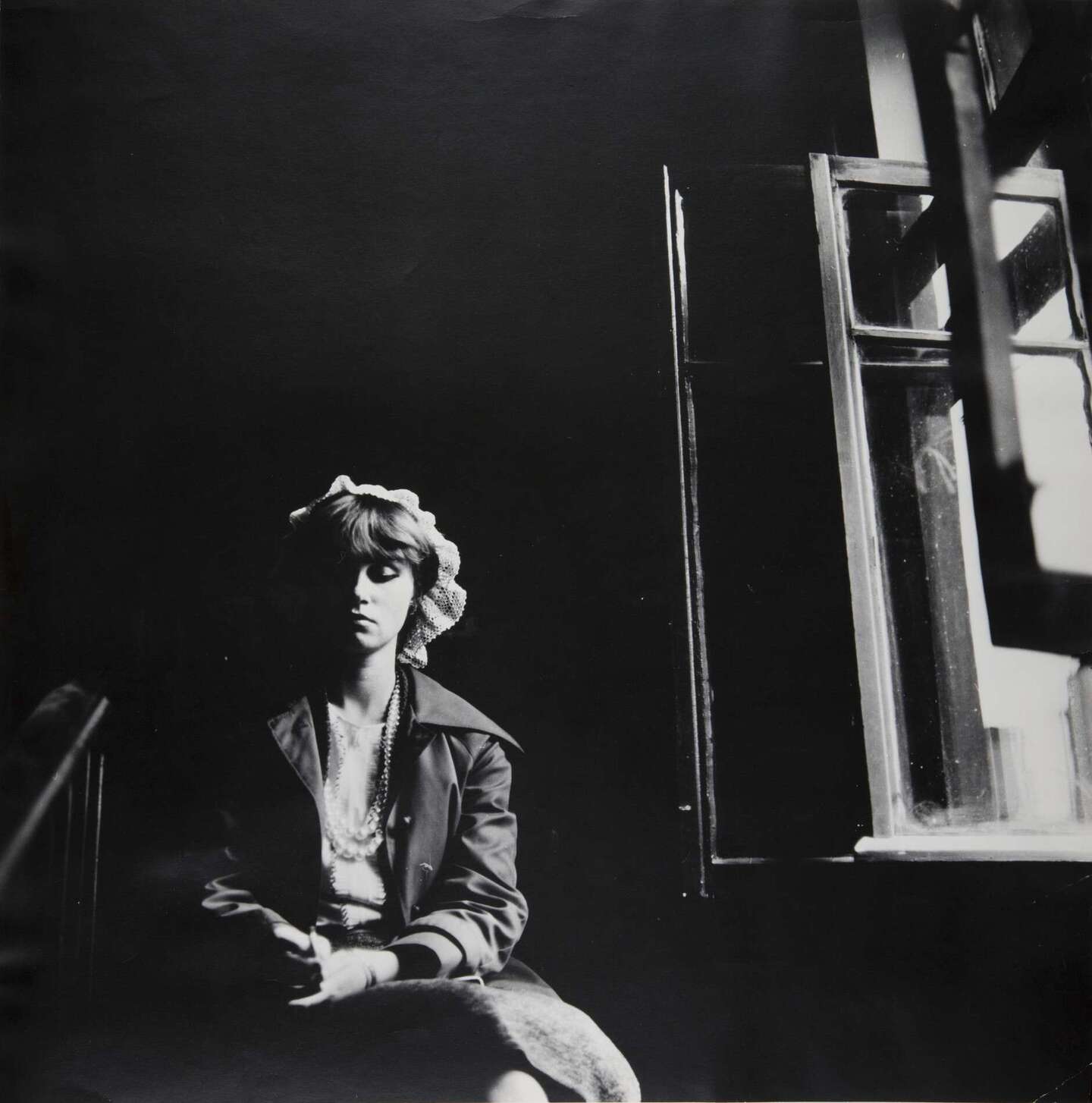

III Постановочная документальность: практика Сергея Свешникова

Анастасия Волкова, 2000е Без названия, 1980–1990е Фотограф Сергей Свешников

Творчество Сергея Свешникова занимает в истории позднесоветской фотографии особое место: это пример художника, который работал на пересечении документальности, личной поэтики и экспериментальной постановочности. Его архив, частично опубликованный РОСФОТО, показывает фотографа, который сознательно выходил за рамки обычной репортажности и строил собственную систему образов: камерную, интимную и наполненную внутренним движением. Несмотря на известную замкнутость и мизантропию автора, его снимки пронизаны редким ощущением доверия: люди на его фотографиях как будто раскрываются перед камерой, позволяя увидеть не внешнюю маску, а внутреннюю уязвимую красоту.

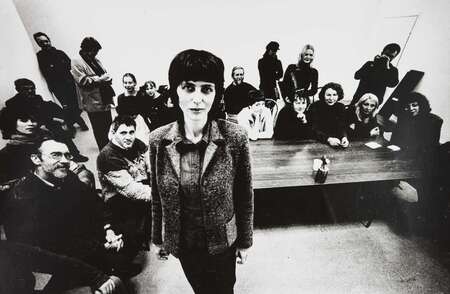

Автопортрет, 2000‑е Фотограф Сергей Свешников

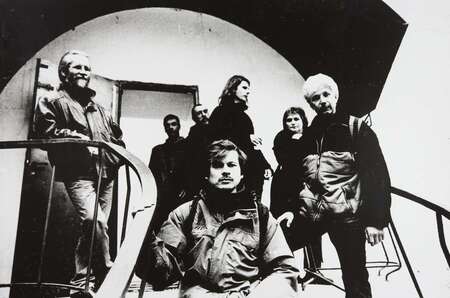

Свешников принадлежал к тому поколению ленинградских художников и фотографов, для которых фотография была не просто фиксацией реальности, но способом существования внутри закрытой андеграундной среды. Он снимал друзей, художников, музыкантов, людей, вовлечённых в неформальную культурную жизнь города.

Группа «Ноль», 1980–1990‑е, Группа «Препинаки», 1990‑е, Глеб Малечкин. Группа Опасные соседи Фотограф Сергей Свешников

Выставка в Университете, 1999 Выставка Школы инженеров искусства в клубе «Тоннель», 1980–1990‑е Фотограф Сергей Свешников

Художник Виктор Данилов. Деревня художников в Озерках, 1990‑е Фотограф Сергей Свешников

Фотограф Георгий Баранов, 1980–1990‑е Музыкант Георгий Ордановский, лидер группы «Россияне», 1980‑е Фотограф Сергей Свешников

Почти вся портретная и жанровая съемка Свешникова — это «живые картины», построенные на позировании, игре, интонации, на придуманном свете, костюмах, пластике. Он создаёт мини-театры, в которых каждый участник выполняет роль, характерную для его образа или привычной среды. В этом смысле Свешников был ближе к авторскому кинематографу, чем к традиционному фотодокументализму.

«Это не репортаж, не динамическая фиксация жизни — это живые картины.» [2]

Из серии «Идентификация», 2000‑е Фотограф Сергей Свешников

Именно этот подход достигает кульминации в его главном проекте серии «Идентификация», которую автор определял как «мегафотороман». В этой серии Свешников исследует не портретность как жанр, а сам процесс узнавания себя через других. Как отмечала куратор Елена Зырянова, фотография становится для него инструментом, обладающим «редкой способностью показывать то, что ускользает от обычного взгляда» [2].

Из серии «Идентификация», 2000‑е Сергей Свешников

Героями «Идентификации» стали знакомые автору художники, музыканты, интеллектуалы ленинградского андеграунда и он сам. Но в отличие от традиционной документальной съёмки, здесь фотограф не отделён от мира своих героев: он не наблюдатель, он — участник, «по неосторожности вышедший из кадра и оглядывающийся на тех, кого в этом кадре оставил». Это создаёт ощущение непрерывного движения внутри пространства дружбы, творчества и повседневности, а сами фотографии начинают напоминать взгляд человека, который возвращается к своим людям к тем, кто составляет его внутреннюю биографию.

Из серии «Идентификация», 2000‑е Фотограф Сергей Свешников

Внутренним механизмом серии становится память, которую Ролан Барт называл главным символическим ресурсом фотографии. В «Идентификации» память превращается в форму визуальной бесконечности: сюжеты повторяются, герои изменяются, но композиции словно связаны единым кругом. Эта цикличность делает проект не только документом своего времени, но и напоминанием о человеческих связях и круговороте людей в контексте общества.

Из серии «Идентификация», 2000‑е Фотограф Сергей Свешников

В отличие от многих ленинградских документалистов, Свешников много работал и с собственным образом. Автопортрет для него не был редкостью или жестом самопредставления — он был частью того же визуального круга, частью процесса самоидентификации. Его автопортреты вписаны в ткань его архива: они не выделяются, не претендуют на особенность, но именно поэтому создают ощущение честного, открытого взгляда на самого себя. На фоне эпохи, где фотограф чаще всего оставался за кадром, Свешников делает своё присутствие видимым, показывая, что его произведения — это прежде всего опыт человека, не попытка создать хронику.

Автопортреты, период 1990-2000е Фотограф Сергей Свешников

Автопортрет, 1970е Автопортрет, 1980е Фотограф Сергей Свешников

Сергей Свешников занимает уникальное и сложно классифицируемое место в документальной фотографии Ленинграда. Это не вписывается в классическое понятие документальной фотографии, но все же Свешников работает в точке пересечения задокументированности и инсценировки, превращая визуальную фиксацию городской жизни в пространство некой визуальной игры. Его документальность — не о городе как социальном организме; она о городе как среде для взаимодействия человека с собственным образом, где фотограф и модели существуют в общем поле доверия, открытости и почти камерной интимности.

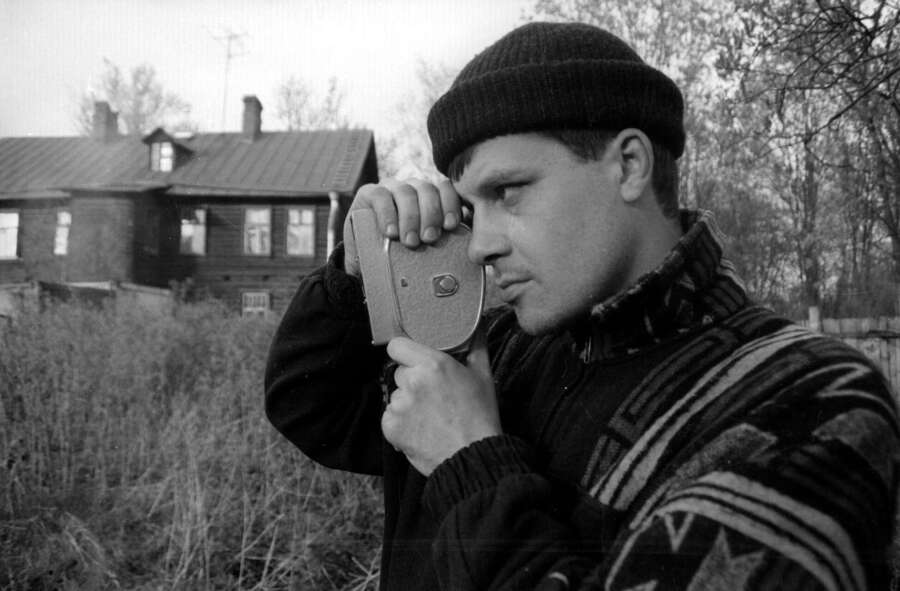

IV Александр Китаев: тихая документальность ленинградской повседневности

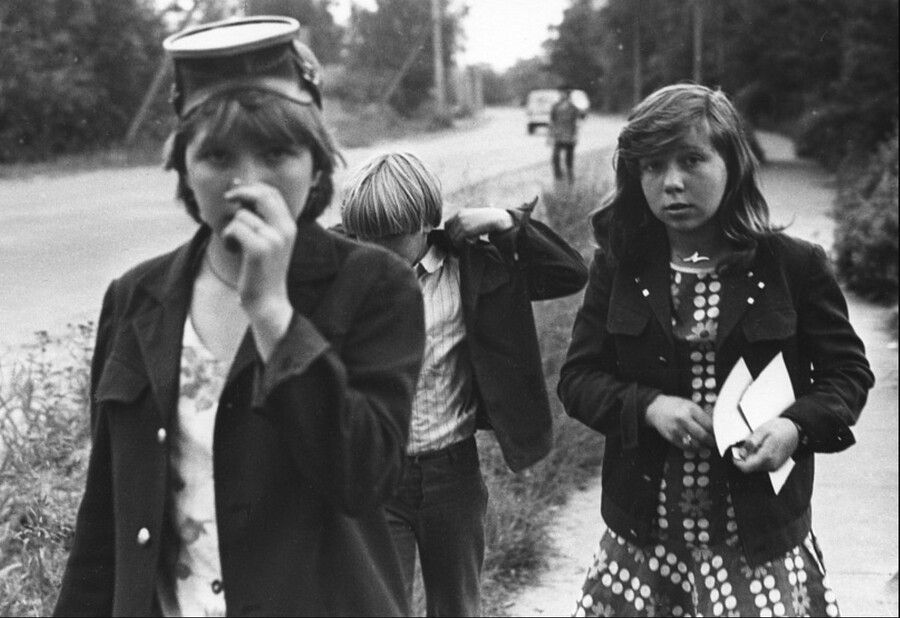

Из серии Город без кумача. 1987-1988 Александр Китаев

Александр Китаев один из самых поэтичных фотографов ленинградской сцены 1970–1990-х годов, автор особого визуального языка, основанного на тишине, наблюдении и глубокой эмпатии к повседневности. В отличие от резкой социальной прямоты Подгоркова или экспериментальной зрелищности Фалина, Китаев создаёт мир полутонов, где город раскрывается через свет, воздух и едва заметные человеческие жесты. Его фотографии часто называют «камерными», и это определение характеризует внутренний ритм его работ.

Из серии Город без кумача. 1987-1988 Александр Китаев

Китаев входит в число тех редких фотографов, кто создаёт образ города не через события, а через состояния. В его снимках Ленинград всегда предстаёт живым организмом: влажные стены дворов-колодцев, туман над каналами, узкие лестничные пролёты, полосы зимнего света в комнате, силуэты жильцов у окон. Он никогда не ищет эффектного кадра, но его фотографии обладают удивительной притягательностью, потому что показывают город изнутри, таким, каким его видят сами ленинградцы.

Из серии Город без кумача. 1987-1988 Александр Китаев

«У Александра Китаева — странное чувство Петербурга. Назвать его ретроспективным нельзя. При всей своей любви к старой русской фотографии, Китаев не стилизуется под XIX век. Но и ярких примет современности у него тоже почти не найти. Он словно опровергает известную аксиому, гласящую, что любой снимок с годами превращается в документ своей эпохи. Глядя на его фотографию не скажешь: это Садовая восьмидесятых, это Дворцовая девяностых. Это просто улица и набережная — как они живут на задворках памяти: неизменные, идеальные представления, очищенные от временной шелухи. Если что и заставляет Китаева схватить свою репортерскую, узкопленочную камеру и в тот или иной момент нажать на спусковую кнопку — так уж точно не погоня за историей». (А. Толстова) [7]

Из серии Город без кумача. 1987-1988 Александр Китаев

Из серии Город без кумача. 1987-1988 Александр Китаев

Из серии Город без кумача. 1987-1988

В контексте позднесоветской ленинградской фотографии Китаев важен тем, что он создал альтернативу двум доминирующим направлениям: социальному резонансу и формальному эксперименту. Его метод — это фотография души города, не громкая, не политизированная, не агрессивная. Можно сказать, что Китаев — это как бы «внутренняя камера» ленинградской повседневности, он создаёт своеобразную «поэтику присутствия», в которой человек и город существуют в тонком равновесии.

Из серии Город без кумача. 1987-1988 Александр Китаев

V Вывод

Исследование документальной и экспериментальной фотографии позднесоветского Ленинграда показывает, что городской образ никогда не был однородным: он существовал в сложном напряжении между официальной монументальностью и чем-то заброшенным и реальным. Официальная фотография предлагала идеализированную картину города: просветлённые набережные, монументальные ансамбли, праздничные толпы, порядок и стабильность. Но за этим образом скрывалась повседневная жизнь, лишённая идеологических фильтров: дворы-колодцы, очереди, коммунальные кухни, маргиналы, музыканты, да и просто ребятня.

Работы Сергея Подгоркова, Сергея Фалина, Александра Китаева и Сергея Свешникова открывают внутри этой визуальной системы четыре различных, но дополняющих друг друга пути понимания города. Подгорков показывает Ленинград как социальное тело, где человеческая уязвимость становится прямым свидетельством эпохи. Фалин превращает фотографию в экспериментальную лабораторию, раскрывая скрытые пласты восприятия и создавая город как пространство визуальных трансформаций. Китаев вводит мотив тихой, интимной повседневности, где человек растворён в городе, а город в человеке, его Ленинград существует в свете, воздухе и паузах между жестами. Свешников, напротив, превращает городской мир в поле идентичности, игры и автопортрета: в его фотографиях человек вступает в диалог с самим собой и со средой, пытаясь заново определить своё место внутри быстро меняющейся культуры.

Эти четыре направления формируют многослойный образ Ленинграда. Через их работы видно: позднесоветская фотография перестаёт быть только документом и становится способом мыслить о себе, о времени, о пространстве. Ленинград оказывается не просто фоном, а равноправным участником человеческих историй.

Таким образом, документальная фотография Ленинграда 1970–1980-х годов представляет собой уникальное поле пересечения личного и коллективного опытов. Она раскрывает город как пространство, где человек и среда формируют друг друга: где взгляд фотографа становится свидетельством, поиском, и одновременно способом увидеть и сохранить то, что очень быстро видоизменялось.

https://rosphoto.org/media/collections/sergey-falin/ (дата обращения 11.11.25)

2.https://rosphoto.org/media/virtual-exhibitions/sveshnikov/#sel=44:1,45:15 (дата обращения 08.11.25)

https://fotosky.ru/fotozhurnal/art/fotohudozhniki/nepostizhimyj_aleksandr_kitaev_i_ego_peterburg/ (дата обращения 14.11.25)

https://artoffoto.com/sergey-podgorkov-br-nesluchaynyy-vzglyad/ (дата обращения 15.11.25)

https://www.fiesta.ru/spb/events/mezhdu-dozhdem-i-tumanom-fotovystavka-sergeya-podgorkova-1574785722/?utm_source=chatgpt.com (дата обращения 16.11.25)

Валерий Вальран «Советская фотография 1956-1986» (дата обращения 11.11.25)

https://mrf.museumart.ru/collection/chuvstvo-peterburga-aleksander-kitaev?ysclid=mi60vkfva338376208 (дата обращения 11.11.25)