Константин Бранкузи

Константин Бранкузи (1876- 1957)

Константин Бранкузи (1876- 1957) — румынский скульптор, считающийся основоположником абстрактной скульптуры.

В возрасте 11 лет Бранкузи покинул свою деревню и уехал в город Крайова, где обслуживал столы и строил шкафы. Затем он поступил в Школу искусств и ремесел, где стал квалифицированным столяром. Бранкузи решил продолжить свою художественную карьеру, переехав в Париж, там он учился в Парижской школе изящных искусств с 1905 по 1907 год.

Константин Бранкузи начал работать ассистентом Огюста Родена в 1907 году. Старший художник был к тому времени признан одним из величайших скульпторов всех времен. Бранкузи продержался всего месяц в качестве ассистента. Он восхищался Роденом, но утверждал: «Ничто не растет в тени больших деревьев», поэтому стал работать самостоятельно.

Его скульптура 1907 года под названием «Мальчик» — это мощное изображение ребенка, эмоциональное и реалистичное по форме. Бранкузи уже начал сглаживать края скульптуры, уводя его от фирменного грубого, текстурированного стиля Родена и начал упрощать форму.

Одна из его самых известных скульптур, «Поцелуй» (1912), изображает почти неразличимых мужчину и женщину, слившихся в поцелуе. Являя собой единство в сочетании с двойственностью, две фигуры становятся единым целым, поскольку высечены из цельного куска материала. Он создал множество версий «Поцелуя», начиная с гипсовой версии 1907–1908 годов.

Бранкузи считал «Поцелуй» поворотным моментом в своей творческой карьере, он смог достичь «бесшовного единства» работы, потому что «работа и её образ были единым целым и полностью заключались в каменном блоке». Также «Поцелуй» подтолкнул его к созданию частичных фигур или фрагментов — торсов или голов без остального тела, — что также стало революционным шагом по сравнению с такими скульпторами, как Роден.

«Колдунья», 1916-1924, орех на известняковой основе «Царь царей», 1938, дуб

Румынская культура оказала влияние на творчество Константина Бранкузи, особенно её традиции резьбы по дереву и мистический фольклор. Скульптура «Колдунья», была вдохновлена на создание летающей ведьмой из румынской народной сказки.

Отдельные деревянные работы Бранкузи предполагают образы конкретных персонажей или духовных сущностей. Например, «Царь царей» можно интерпретировать как попытку Бранкузи воплотить силу восточной религии в скульптурной форме. Первоначальное название работы было «Дух Будды». Скульптура изначально предназначалась для Храма медитации — частного святилища, заказанного в 1933 году махараджей Индаура. Однако проект остался нереализованным. В резьбе по дереву скульптор также использовал искусство африканских племён, частично под влиянием творений французского живописца Поля Гогена.

Бранкузи утверждал, что его внимание было сосредоточено на внутренней сущности вещей, а не на их внешнем виде.

«Летающая черепаха», 1940-1945, мрамор на известняковой основе «Тюлень», 1930-1932, мрамор на известняковой основе

Животные были частой темой для Бранкузи, он сосредоточился на тех, кто летает или плавает. Формы таких животных соответствовали компактным объемам, которые предпочитал скульптор, а также его стремлению изображать скорость и движение. «Летящая черепаха» и «Тюлень» имеют упрощённые формы, намекающие не только на имена этих существ, но и на их плавные способы передвижения. Бранкузи передал кажущуюся невесомость тел, парящих в воде или воздухе. Несмотря на то, что эти скульптуры выполнены из мрамора, они кажутся лёгкими и почти воздушными на фоне массивного круглого основания из известняка. Бранкузи признавался, что хотел придать своим работам ощущение невесомости и потусторонности. «Тюлень» будто поднимается над поверхностью воды и переходит из водного мира на сушу, движение формы вверх может намекать на эмоциональное возрождение. Этот трансформационный потенциал развивается также в «Летящей черепахе». Творчески наделив объект способностью летать, Бранкузи создал символ способности низшего существа преодолевать своё положение сквозь воздух и воду.

«Маястра», 1912, бронза «Птица в пространстве», 1932, бронза

На протяжении 14 лет Бранкузи искал, как освободить жизнь от материи, как в камне выразить саму суть полета или счастья, для него это были синонимы. С 1910 по 1944 годы Бранкузи создал 29 птиц и бессчетное число вариаций-поисков. Первый образ птицы — «Маястра». Слово «майастра» на румынском языке означает «вождь», но название отсылает именно к магической птице с ослепительным оперением из румынского фольклора. Песня птицы словно исходит из монументальной пышной груди, через изогнутую шею, из открытого клюва. Утончаясь в руках скульптора, тело вытягивалось в струнку, все птичьи признаки исчезали — так родился шедевр удивительной красоты, тонкости и колоссальной технической сложности — «Птица в пространстве». Данное произведение одно из самых известных произведений XX века. Для Бранкузи это не столько птица сама по себе, сколько метафора полета, символ духовного восхождения и свободы.

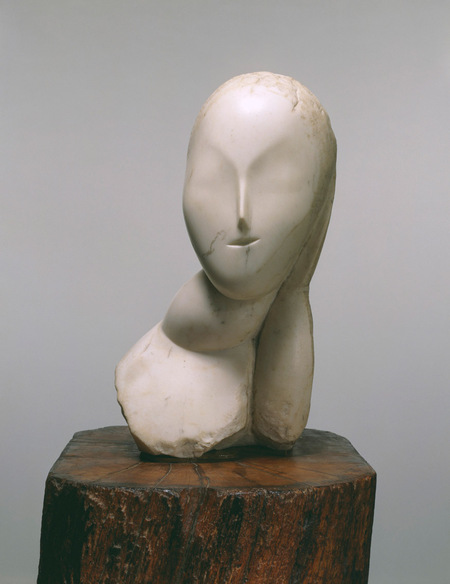

«Муза», 1912, мрамор «Спящая муза», 1911, бронза

Бранкузи часто изображал человеческую голову, ещё один излюбленный сюжет, как единое целое, отделенное от тела. Черты лица, хотя и едва выраженные, воплощают пропорции классической красоты. Это образ не конкретной женщины, а воплощение идеала, источника вдохновения.

Бранкузи отверг роденовский акцент XIX века на театральности и нагромождении деталей в пользу радикального упрощения и лаконичности; он отказался от любых декоративных элементов, стремясь к созданию чистых и звучных форм. Его целью было уловить суть своих сюжетов с минимальными формальными средствами.

Для произведений Бранкузи были характерны такие принципы: идеализация эстетической формы; интеграция архитектуры, скульптуры и мебели; поэтическое воплощение духовной мысли.

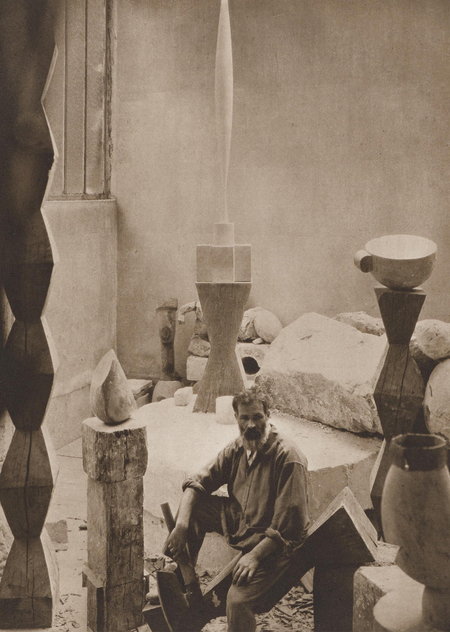

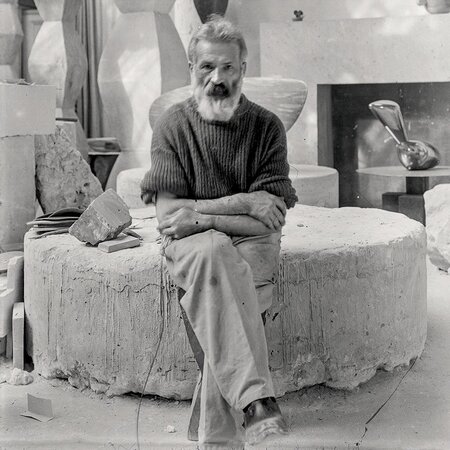

Бранкузи считал, что взаимосвязь между скульптурами и пространством, которое они занимают, имеет решающее значение. В 1910-х годах, размещая скульптуры в непосредственной близости друг от друга, он создавал в мастерской новые произведения, которые называл «мобильными группами», подчёркивая важность связи между самими работами.

В 1920-е годы студия стала выставочным пространством для его работ и сама по себе превратилась в произведение искусства.

В 1956 году Бранкузи завещал всю свою мастерскую (законченные работы, эскизы, мебель, инструменты, библиотеку, фонотеку, фотографии и т. д.) французскому государству при условии, что оно обязуется восстановить мастерскую в том виде, в котором она была на момент смерти художника.