Коллектив как герой: «Семь самураев» Акиры Куросавы

Концепция

В контексте японского послевоенного кино, картина «Семь самураев» (1954) занимает уникальную позицию: фильм формально опирается на эпическую модель героического нарратива, но на уровне эстетики, структуры и философии Куросава разрушает саму идею героизма. Лента появляется в травмированном послевоенном обществе, где Японии требовалось переосмысление национального характера, коллективной ответственности и ценности человеческой жизни. Именно поэтому в этом фильме героическое не возвеличивается — оно подвергается критическому разбору. Самураи совершают подвиг, который никому, кроме них самих, по истечению истории не нужен. Община крестьян, объединенная стремлением к выживанию, становится настоящим победителем, тогда как те, кто их спас, — отошли на второй план этой истории, сконцентрированной вокруг маленькой деревни.

Таким образом, фундаментальным в контексте данного исследования для нас является то, как Куросава переосмысляет модель гуманистической притчи и показывает, как коллектив выживает, забывая своих защитников.

Так, ключевыми объектом для анализа конечно же является непосредственно сама лента «Семь самураев» 1954 года. Однако, в контексте данного исследования мы не будем центрироваться на визуальной кодировке фильма и углубляться в формализм, так как наша цель основана на исследовании героизма в историческом и культурном контексте Японии 1950-х годов. Поэтому, рубрикация исследования построена по проблемно-смысловому принципу. Вначале мы попытаемся определить исторический и культурный контекст. Далее, во второй главе мы обратимся к тому, как Куросава совершает инверсию героического канона в своей картине и визуально кодирует моральную неоднозначность героев. Также, мы совершим попытку проанализировать как «коллектив» Куросавы может являться как моральной силой, так и источником насилия. Так, мы совершим переосмысление концепцию героизма и как Куросава формирует послевоенную метафору Японии, где жизнь побеждает честь.

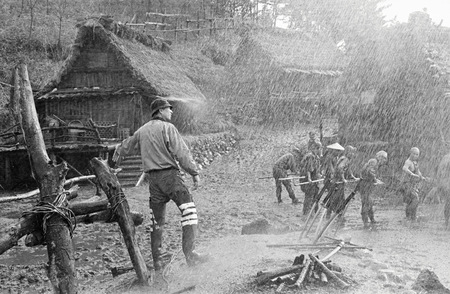

Съемки «Семи самураев». 1954.

Принцип выбора текстовых источников основан на сочетании авторитетных академических исследований японского кино с работами, анализирующими этику и визуальный язык азиаткого кинематографа. Также, мы обратимся к журнальным эссе, сконцентрированным на исследовании парадокса героизма в самурайских лентах Куросавы. Так, мы затронем работы «Film studies and Japanese cinema» и «Japanese cinema» авторства Митсухиро Ёсимото, который рассматривает Куросаву в политическом и историческом контексте послевоенной Японии; обратимся труду «The Warrior’s Camera: The Cinema of Akira Kurosawa» Стивена Принса, который подробно анализирует технику постановки кадра и ритмику визуальности; затронем исследование «The Films of Akira Kurosawa, expanded and updated» Дональда Ричи, исследующего философию этики и нигилизма в фильмах Куросавы. Также, используем современные статьи «Perspectives on Violence on Screen: A Critical Analysis of Seven Samurai and Sholay» и эссе «The Paradox of Heroism», которые дадут нам возможность включить этический анализ насилия и визуальную демонстрацию моральной неоднозначности в общую логическую рамку.

Куросава А. Семь самураев, 1954.

Ключевой вопрос данного исследования заключается в следующем вопросе: Каким образом Акира Куросава в ленте «Семь самураев» трансформирует традиционную модель героического эпоса, превращая коллектив крестьян в единственного «победителя», а самураев — в фигуры, необходимые для войны, но лишние для жизни?

В попытке ответить на поставленный нами вопрос, важно составить гипотезу, где Куросава сознательно трансформирует концепцию героизма, чтобы показать как послевоенная Япония исцеляет себя через коллективную память, построенную на вытеснении героев. Герои в фильме проигрывают не бандитам, а обществу, которое выбирает не честь, а жизнь. Таким образом, фильм превращается в метафору национальной реконструкции, где подвиг оказывается исторически ненужным и забытым, тем самым трансформируя концепцию героизма в сторону неблагородного выживания, а не доблестного сражения.

Съемки «Семи самураев». 1954.

(1) Иллюзия простоты

На первый взгляд сюжет примитивен: нищие воины защищают крестьян. Но эта простота — обман для неискушенного зрителя. Куросава строит историю так, что привычные категории «герой» и «антагонист» рассыпаются, а на первый план выходит коллектив, та самая община нищих крестьян, которые находятся под гнетом разбойников. В японской культуре 1950-х годов коллективное действие было способом существования после крушения имперских амбиций. Страна находилась в состоянии «моральных обломков», и, как писали исследователи Дональд Ричи и Мицухиро Ёсимото: «культура отчаянно искала новые основания идентичности».

Куросава А. Семь самураев, 1954.

На первый взгляд сюжет примитивен. Но эта простота — оптический обман. Куросава строит историю так, что привычные категории «герой» и «антагонист» рассыпаются, а на первый план выходит коллектив. В японской культуре 1950-х годов коллективное действие стало единственным способом существования среди «моральных обломков» империи.

Крестьяне в фильме — не объект спасения, а травмированное существо. Они существуют в состоявшейся системе выживания. Для них нет разницы между защитником (самураями) и хищником (бандитами), что является важнейшей аллюзией на послевоенную Японию, живущую среди обломков и развалин доверия. Название фильма также отражает эту точку зрения: коллектив называет всех семерых «самураями», игнорируя тот факт, что среди них есть и ронины, и ученик и самозванец, о чем также говорит и Риччи в своем исследовании: «When it comes to heroic principles, obedience must supersede independence. In essence, heroic strength is demonstrated through the ability to work with the group.»1

1Richie D. The Films of Akira Kurosawa, expanded and updated. Univ of California Press, 2023.

Куросава А. Семь самураев, 1954.

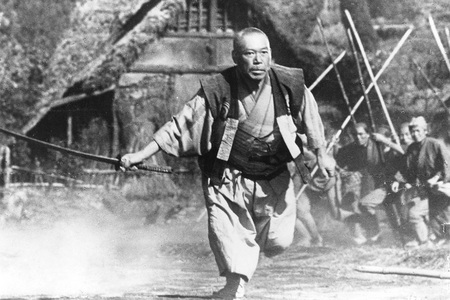

Именно к этой способности к стратегическому объединению эволюционирует деревня. Если в начале фильма община напоминает загнанное животное, то к финалу она превращается в единую силу. Это рождение гражданского общества из хаоса: побеждает не индивидуальная доблесть, а коллективная воля.

(2) Реализм против истории: переизобретение жанра дзидайгэки

— японский исторический жанр, включающий в себя театральные и кинематографические постановки

Чтобы понять, как Куросава конструирует новую идентичность, важно взглянуть на генезис самого фильма. Ёсимото детально описывает, как режиссер пытался сломать клише жанра дзидайгэки (исторической драмы). Изначально замысел был совершенно иным — Куросава хотел снять фильм «Один день из жизни самурая», показав рутину: подъем, работа у сёгуна, ошибка, ритуальное самоубийство (сэппуку). Однако этот замысел несостоялся по причине нехватки достоверных фактов. Об этом пишет в своем исследовании Ёсимото: «But this initial plan stalled quickly because it was almost impossible to find out any specific details of the samurai’s daily life (e.g., what kind of food did samurai typically have for breakfast? What was their daily routine like at the castle?)»2

2Yoshimoto M. Kurosawa: Film studies and Japanese cinema. Duke University Press, 2000. C 205.

Отказавшись от идеи экранизации эпизодов из жизни мастеров боевых искусств (что показалось режиссеру простым набором кульминаций), группа наткнулась на исторический факт: самураи иногда нанимались охранять деревни за еду. Так родилась идея mushashugyo (паломничество воина для оттачивания мастерства), трансформировавшаяся в сюжет о защите крестьян.

Куросава А. Семь самураев, 1954.

И в контексте данного исследования это слияние и дальнейшее гармоничное развитие несет в себе огромную важность: фильм вырос не из героического эпоса, а из попытки познания быта того времени. Ёсимото подчеркивает, что реализм «Семи самураев» — это не документалистика с исторической точностью, а эффект, который родился благодаря тщательной проработки деталей, которые обычно игнорировались в жанровом кино: «If Seven Samurai successfully elevates the level of jidaigeki’s realism a notch, it is not by representing historical facts accurately. Instead, the film creates a heightened sense of realism by meticulously showing all kinds of details that are normally ignored in conventional jidaigeki films».3

3Yoshimoto M. Kurosawa: Film studies and Japanese cinema. Duke University Press, 2000. C 243.

Куросава создает «эффект реальности» через скрупулезность: одежда для героев была сшита, а затем искусственно состарена, чтобы выглядеть ношеной; прически актеров соответствовали не канонам театра Кабуки, а реальным физическим особенностям персонажей.

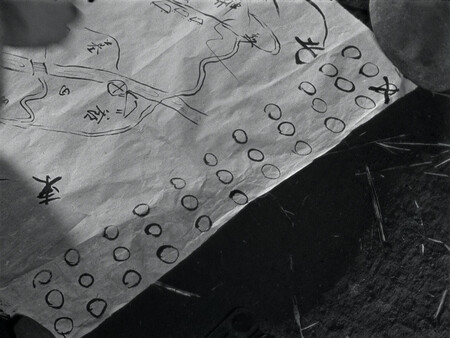

Особую роль в создании этой «новой реальности» играет карта. Когда Камбэй рисует план деревни, отмечая бандитов кружками и зачеркивая их по мере уничтожения, он переводит хаос битвы на язык стратегии: «Индивидуальная оборона губит всех коллективно. Коллективная оборона защищает каждого индивидуально.»

Таким образом, Куросава не реконструирует историю (которая, как выяснилось на примере завтрака, недоступна), а конструирует её заново, создавая убедительный мир, где новая идентичность нации может быть выкована в грязи, дожде и стратегическом планировании.

(3) Иллюзия власти и тень феодализма

Хотя многие западные критики восприняли фильм как гимн демократическому духу, более глубокий анализ вскрывает внутренние противоречия «гуманизма» Куросавы. Исследуя жанровые корни картины, Мицухиро Ёсимото указывает на то, что фильм не столько разрушает старые иерархии, сколько переизобретает их. В своей статье Ёсимото отмечает, что Куросава возрождает архетип tateyaku (ведущего мужского персонажа, воплощающего идеалы верности и силы), но сдвигает его в сторону социалистического протеста. Однако этот сдвиг имеет неожиданный побочный эффект. Вместо того чтобы бороться с угнетающим классом (как это было в раннем жанре chambara), самураи теперь борются с хаосом преступности.

Куросава А. Семь самураев, 1954.

Так, Ёсимото пишет: «In Seven Samurai, the enemy has also been recast from an oppressive dominant class to the chaos of uncontrolled criminals, a shift that ironically returns the samurai to a position of legitimate, if temporary, authority over the peasants who mistrust them.»4 (В «Семи самураях» враг был переосмыслен: вместо угнетающего правящего класса им стал хаос бесконтрольных преступников. Этот сдвиг, по иронии судьбы, возвращает самураев на позицию легитимной, пусть и временной, власти над крестьянами, которые им не доверяют.)

4Yoshimoto M. Japanese cinema //Melodrama and Asian cinema. 1993. С. 101.

Это наблюдение фундаментально меняет оптику восприятия «новой идентичности». Если на поверхности фильм прославляет коллектив, то структурно он все еще зависит от «благородного лидера».

Куросава А. Семь самураев, 1954.

(4) Кикутиё, как мост между классами

Фигура Кикутиё (Тосиро Мифунэ) становится ключом к пониманию «новой Японии». Он — крестьянский сын, выдающий себя за самурая, живущий на стыке эпох. Его поведение часто противоречит идеалам бусидо.

«Я бы убил всех крестьян в деревне. За кого вы их принимаете, за святых? Это же выродки. Это животные. Им нельзя доверять! Попросишь у них риса — они скажут, что его нет! Но на самом деле все у них есть, все. Ройте землю, ищите закрома, и вы найдете рис, соль, бобы — все найдете! Они спрятали все в горах. После битвы они нападут на раненых. Крестьяне — лжецы, хитрецы и трусы. Они злые, глупые, кровожадные. Мне просто смешно! Но кто, кто сделал из них зверей? Это вы, вы, чертовы самураи, вы сделали это! Где бы вы ни сражались, вы всюду сжигаете деревни, уничтожаете урожай, уносите пищу, насилуете женщин, уводите мужчин в рабство. А если они сопротивляются, вы убиваете их.»

Куросава А. Семь самураев, 1954.

В сцене, где Кикутиё наряжается в самурайские доспехи, мы узнаем, что он крестьянский сын, который ненавидит не только самураев за их жестокость, но и крестьян за их беспомощность. Так Куросава сублимирует внутренний диссонанс героя во внешние обстоятельства, в рамках которых и развивается мотив всей истории — цикличность жестокости.

Однако именно Кикутиё демонстрирует истинную природу жертвенности и доблести, которая не продиктована кодексом самурая.

Куросава А. Семь самураев, 1954.

Сцена спасения ребенка из горящей мельницы становится катарсисом, который переживает персонаж. Мизансцена здесь эмоционально символична: Кикутё на переднем плане, бушующее пламя на заднем. Он принимает ребенка, падая в бурный поток, — этот акт мотивирован не долгом, а состраданием и памятью о собственном сиротстве.

Кикутиё — это не просто персонаж, а метафора Куросавы, которую он намеренно вводит для характеристики нации, пытающейся переписать своё происхождение. Он единственная фигура, способная синтезировать в себе боль крестьян и доблесть воинов.

(5) Визуализация добра и зла: война как размытие границ

Фильм ставит под сомнение четкое разделение на «хороших» и «плохих». По мере развития сюжета границы между защитниками и бандитами стираются, и эта грань исчезает в сценах битвы. Куросава отлично передает весь хаос войны: через плотную кадровку, дым и грязь, смешивает крестьян, самураев и бандитов в единую массу варварства. Самураи, движимые местью за павших товарищей, начинают зеркалить жестокость своих врагов. Сцена убийства пленного крестьянами, которую пытается остановить Камбэй, показывает, что «война порождает моральную коррупцию», и даже жертвы способны на чудовищную жестокость.

Размытая граница между «хорошими» и «плохими» окончательно стирается в кульминационной сцене романтической линии между Кацусиро и Сино. Близость героев сталкивает крестьян и самураев, что делает границу между защитниками и бандитами призрачной.

«По крайней мере она была с самураем, а не с бандитом.»

Куросава А. Семь самураев, 1954.

Пороки, которые Куросава приписывает нации, также очень ярко проявляются в сценах возмездия. Когда крестьяне избивают пленного бандита, Камбэй тщетно взывает к милосердию, но мстительные жители с презрением отвергают его призыв к морали.

Куросава А. Семь самураев, 1954.

Финальный удар наносит деревенская старуха, которая, как «герой» общины, совершает убийство. Этот акт мстительной ярости прямо противопоставлен изначальной уязвимости крестьян, которую Куросава символически усиливал через кинематографические коды. Теперь Куросава сливает воедино все три группы — самураи, крестьяне и бандиты — в единую варварскую массу. Они сражаются ради мести, а не ради высшей цели, что становится «антитезой подлинной морали»5. В конечном итоге, самураев побеждает не превосходство врага, а технический прогресс (оружие), подчеркивающий устаревание героического института.

5Gupta S., Samantaray S. Perspectives on Violence on Screen: A Critical Analysis of Seven Samurai and Sholay //Media Watch. 2019. Т. 10. №. 3. С. 712.

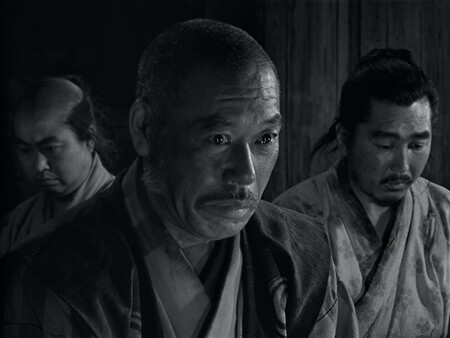

Заключение. Падшие герои и победа жизни

Парадокс фильма, выраженный Камбэем в финальной сцене, — симптом послевоенной японской идентичности, ещё не готовой признать цену спасения, но уже инстинктивно выбирающей жизнь, порядок и землю вместо героических жертв. Финал фильма — «это признание поражения идеализма перед прагматикой жизни»6.

6The Paradox of Heroism in Akira Kurosawa’s Seven Samurai [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://otherfilmspectator.com (дата обращения: 19.11.2025).

«В конце концов мы проиграли эту битву. Победа принадлежит крестьянам. Но не нам.»

Выжившие самураи оказываются в состоянии экзистенциального кризиса, где их функция в наступившем мире утрачена. Дональд Ричи фиксирует этот момент абсолютного отчуждения самураев, когда их долг сводится к бессмысленным скитанием: «Inclination becomes truly lonely, truly frightening. What will they do now, now that the work at hand is finished, proved of no particular value, now that they see themselves perfectly equated with the very enemy against whom they fought?»7.

7Richie D. The Films of Akira Kurosawa, expanded and updated. Univ of California Press, 2023. C. 103.

Так, в ленте «Семь самураев» Куросава деформирует образ романтического героя, превращая его в метафору национальной реконструкции.

Куросава показывает, что в новой реальности выживает не благородство, а примитивная, неблагодарная сила коллектива. Герои, чья функция — война и кодекс, обречены на забвение, как только наступает мир. Это суровый и бескомпромиссный диагноз послевоенной Японии: нация исцеляет себя, цинично перешагивая через своих защитников, тем самым трансформируя концепцию героизма в сторону безжалостного выживания, а не доблестного сражения.

Yoshimoto M. Kurosawa: Film studies and Japanese cinema. Duke University Press, 2000.

Yoshimoto M. Japanese cinema //Melodrama and Asian cinema. 1993. С. 101.

Prince S. The Warrior’s Camera: The Cinema of Akira Kurosawa-Revised and Expanded Edition. 2020.

Richie D. The Films of Akira Kurosawa, expanded and updated. Univ of California Press, 2023.

McDonald K. I. Japanese classical theater in films. Fairleigh Dickinson Univ Press, 1994.

The Paradox of Heroism in Akira Kurosawa’s Seven Samurai [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://otherfilmspectator.com (дата обращения: 19.11.2025).

Gupta S., Samantaray S. Perspectives on Violence on Screen: A Critical Analysis of Seven Samurai and Sholay //Media Watch. 2019. Т. 10. №. 3. С. 702-712.

Куросава А. Семь самураев [Фильм]. Япония: Toho, 1954.