Как зарождался немецкий экспрессионизм: ключевые фильмы в Германии в 1920-е

Рубрикатор:

[1] ВВЕДЕНИЕ

[2] С чего все начиналось: «Кабинет доктора Калигари», Р. Вине, 1920 [3] «От рассвета до полуночи», К. Х. Мартин, 1920 [4] «Носферату, симфония ужаса», Ф. В. Мурнау, 1922 [5] «Раскольников», Р. Вине, 1923 [6] «Тени: Ночная галлюцинация» А. Робисон, 1923

[7] ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале XX века в Германии появился немецкий экспрессионизм, как реакция народа на поражение в войне, внутреннюю боль и непринятие новой реальности, где страх стал главной эмоцией. Он стал зеркалом, показывающим, во что превратилась жизнь людей, обличающим все ее несовершенства и пороки. Жанр, существовавший в 1920-1930-е, рос и прогрессировал. Немецкий экспрессионизм был непохож на остальное мировое кино ни монтажом, ни отношением к пространству, ни символизмом, заложенным в основу. Все приемы, использованные в фильмах работали не на красоту визуального восприятия, а на угнетение человеческого, усложнении отчаяния и неизбежности смерти физической или духовной: герои фильмов сходят с ума, варятся в своем бессилии, обнажают пороки и «погибают», проигрывая в борьбе с миром, оказавшимся сильнее их.

Немецкий экспрессионизм, как жанр кинематографа, появился в начале 1920-х в послевоенной Германии, потерпевшей поражение в Первой мировой войне и остро переживавшей эту травму, и разительно отличался от любого другого кино. Фильмы немецкого экспрессионизма стали своеобразным психологическим зеркалом, в котором отражались все страхи народа: его измененный, болезненно вывернутый и изломанный внутренний мир, в котором не осталось уверенности ни в чем: ни в себе, ни в других, ни в завтрашнем дне.

Фокус в немецком кино сместился на глубинные, внутренние, переживания человека, ставшие настолько сильными, что оказались способны исказить внешнюю реальность

Появилась своеобразная изломанная призма, через которую немецкие экспрессионисты предлагали смотреть на мир: все приемы, использованные режиссерами, работали не на красоту кадра, а на угнетение человеческого, усиление отчаяния и осознания неизбежности смерти, физической или духовной. Все средства визуальной выразительности служат одной цели: довести происходящее на экране до высшей точки внутреннего экзистенциального ужаса, когда ни герой, ни зритель не понимают, что реально, а что нет. Сильный контраст, сфокусированные световые пятна, геометрические изломанные формы декораций, гипертрофированная актерская игра — все это в экспрессионистском кино служит как бы единым нарративным источником: весь мир на экране вопит о неправильности и ненатуральности происходящего, давя гнетущей атмосферой.

Точкой отсчета существования немецкого экспрессионизма как жанра кино принято считать 1920-й год, год выхода фильма Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари». Вместе с ним «родилось немецкое киноискусство». В фильме Вине перед зрителем впервые предстала новая реальность, полностью отвечавшая внутреннему ощущению немецкого народа: коллективному чувству неуверенности в происходящем, отсутствии надежды, попытки сбежать в себя и почти животному страху перед неизвестностью.

Традицию, сформированную Вине, поддержали и другие режиссеры. Так, в немецком киноэкспрессионизме начала формироваться база приемов, позволяющих достигать саспенса и оказывать максимальное влияние на зрителя

В исследовании рассматриваются фильмы раннего периода немецкого экспрессионизма, появившиеся в первой половине 1920-х. Этот период был выбран не случайно: я считаю, что в нем можно наиболее четко проследить черты, тянущиеся из одной картины в другую, из-за большей выразительности приемов, еще не до конца вошедших в кинематографическую привычку того времени и потому ярче выраженных.

Таким образом, для анализа были выбраны фильмы: «Кабинет доктора Калигари» и «Раскольников» Роберта Вине, «От рассвета до полуночи» Карла Хайнца Мартина, «Носферату, симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау и «Тени: Ночная галлюцинация» Артура Робисона.

Рубрикатор построен по блочному принципу для последовательного выявления черт немецкого киноэкспрессионизма. Так, первый блок посвящен разбору приемов в фильме «Кабинет доктора Калигари». Все последующие блоки сконцентрированы на хронологическом анализе применения выявленных визуальных приемов в других картинах. В частности, в исследовании рассматриваются приемы формирования пространства фильма, монтажная и плановая техника, образы персонажей и визуальные эффекты (такие как виньетирование и наложение).

Задача исследования: проследить истоки жанра немецкого экспрессионизма в раннем кино, выявить основные черты и провести сравнительный анализ того, как приемы были реализованы с течением времени на примере 5 выбранных фильмов.

[2] С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ («Кабинет доктора Калигари» реж. Р. Вине)

«Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине, снятый в 1920-м году, считается первым фильмом немецкого экспрессионизма. В нем ярко отразились страдания немецкого народа, мечущегося между крайностями, потерявшего себя в перевернувшемся мире, оставшемся после Первой мировой. Люди вынуждены жить в непрекращающемся ночном кошмаре, вплеснувшемся из снов в реальность.

Фильм Вине стремится оказать максимальное влияние на своего зрителя: размытый сюжет, повествующий то ли реальности, то ли о затянувшемся сумасшествии, подкреплен закольцованной композицией, линии города изломаны и искривлены, они давят на героев острыми пиками, актерская игра и грим гипертрофированы, человек, хоть и сомнамбула, в реальности картины перестает быть хоть сколько-то человечным, становясь лишь клинком в руках жестокого доктора.

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920

Пространство фильма уникально: оно геометрично и совершенно невообразимо изломано, четкие линии формируют и город, и комнаты героев, и пространство лечебницы. Мир отражает внутреннее состояние Франца, героя-рассказчика, а, вместе с тем, пациента психиатрической клиники.

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920

Окружающий мир становится реалистичней только в закольцованных сценах диалога между Францем и душевнобольным во внутреннем дворе лечебницы. Такой композиционный прием использован Вине неслучайно: он вводит зрителя в повествование, заставляя выбирать, во что он поверит.

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920

Ритм декораций поддерживают костюмы персонажей: так, фигура Чезаре становится остро-треугольной, как и клинок, которым он убивает, делая образ глубоко симоволичным.

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920

Одним из важных приемов, вошедших в историю немецкого киноэкспрессионизма, становится повествование через тени: в фильме Вине сцена убийства не показана напрямую — за актеров ее отыгрывают их тени

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920

Следующий визуальный прием, который вводит Вине — это фигурное виньетирование. Оно выполняет две функции: кадрирует пространство, фокусируя внимание зрителя, и реализует переход между сценами.

Кадрирование // «Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920

Переход // «Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920

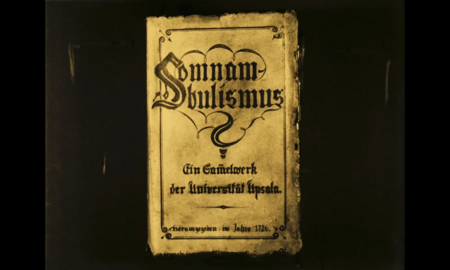

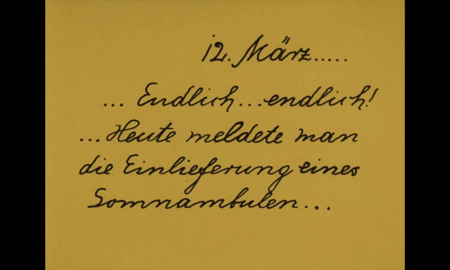

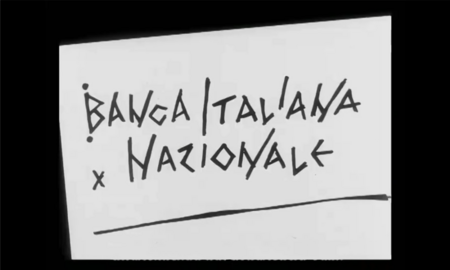

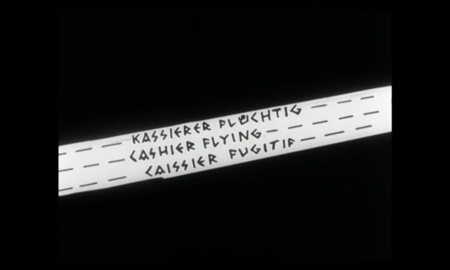

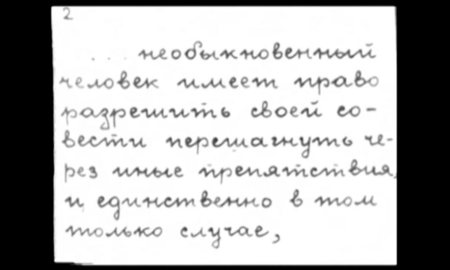

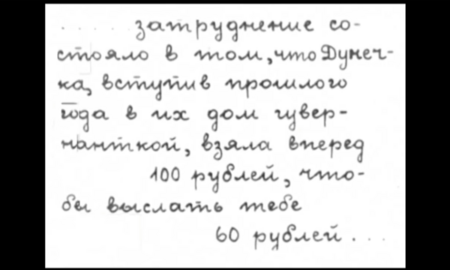

Также одним из важных приемов является метод работы с текстом. Отличительной чертой немецкого киноэкспрессионизма становятся четкие, геометричные, стилизованные интертитры, перенимающие визуальный язык картины и крупные планы на фрагменты текста, являющиеся частью нарратива.

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920

[3] «От рассвета до полуночи», К. Х. Мартин, 1920

«От рассвета до полуночи», фильм, снятый Карлом Хайнцем Мартином в 1920-м, перенял многие черты «Кабинета доктора Калигари». Пространство картины Мартина предстает перед нами черным и картонным, и такими же оказываются люди, живущие в нем. Сумасшествие и ощущение неправильности происходящего пронизывают каждый кадр: пространство снова становится зеркалом души главного героя, переживающего разочарование за разочарованием, со смертью, вечно следующей за ним. Цель фильма, раскрывающаяся в финальной сцене четко и ясно, — это обличение и осуждение пороков человека современного (относительно того времени) общества.

«От рассвета до полуночи», реж. К. Х. Мартин, 1920

Декорации в фильме также, как и в картине Вине, минималистичны, угловаты и изломаны. Уродливость внешнего мира соответствует искаженному и бредовому сознанию героя, отражая его эмоции.

«От рассвета до полуночи», реж. К. Х. Мартин, 1920

В фильме активно используются эффекты наложения, которые впоследствии можно будет заметить во многих картинах немецкого экспрессионизма. Здесь они выполняют две функции: первая — устрашающая, «метаморфозы», показанные крупным планом, призваны вызвать страх не только у главного героя, но и у зрителя; вторая — повествовательная — через них мы проникаем в голову героя, наблюдаем за его мыслями.

«От рассвета до полуночи», реж. К. Х. Мартин, 1920

«От рассвета до полуночи», реж. К. Х. Мартин, 1920

Работая с текстом, Мартин берет пример с «Кабинета доктора Калигари», включая в свою картину как стилизованные шрифты, так и надписи, проявляющиеся в воздухе и кричащие о чем-то героям.

«От рассвета до полуночи», реж. К. Х. Мартин, 1920

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920 / «От рассвета до полуночи», реж. К. Х. Мартин, 1920

«От рассвета до полуночи», реж. К. Х. Мартин, 1920

[4] «Носферату, симфония ужаса», Ф. В. Мурнау, 1922

Фильм Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужаса» созвучен фильму Вине атмосферой мистицизма, пронизавшего пространство. Фантастическая история о злодее-вампире переплетена со вполне бытовым сюжетом: с человеком, вынужденным столкнуться с чем-то выше него, поддавшись зову алчности, и потерпеть поражение.

Работа Мурнау также отвечает традициям немецкого экспрессионизма: это доказывают и подчеркнуто геометричные декорации, и гиперболизированная актерская игра, и приемы монтажа, и сцены с тенями, но есть и одно ключевое отличие: Мурнау впервые выносит съемки экспрессионистского фильма за пределы павильона. И от этого фильм только выигрывает: потому что человеку в нем противостоит не только неведомая и гнетущая зловещая сила, но и сама природа.

Пространство фильма максимально живое и реалистичное, и поэтому в него легче верится: зрителю проще соотнести себя с героями, находящимися в таком же, настоящем, мире

Город / «Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922

Природа / «Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922

Переходы между сценами, как и в предыдущих примерах, выполнены с помощью виньетирования, но у фильма Мурнау есть отличительная особенность: в особо напряженных моментах сцены «накладываются», сменяя друг друга в очень быстро темпе, что добавляет ритм происходящему на экране.

«Кабинет доктора Калигари» / «От рассвета до полуночи» / «Носферату, симфония ужаса»

«Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922

В этих кадрах, как мне кажется, можно заметить параллель с «Кабинетом доктора Калигари»: манера показывать «власть имущих» в нелицеприятном свете на лицо одна — и этот мотив тянется через историю немецкого экспрессионизма.

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920 / «Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922

В фильме Мурнау мы снова видим тень, движущуюся по стене, неотвратимо приближающуюся и растущую в размерах, но не видим ее владельца, совершающего убийство.

«Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922

В сцене со смертью Носферату гибель показана через прием наложения прозрачности: вампир просто растворяется в воздухе. Также, как в фильме Мартина, из тьмы проявлялись предметы.

«Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922

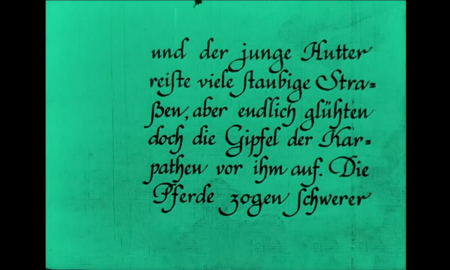

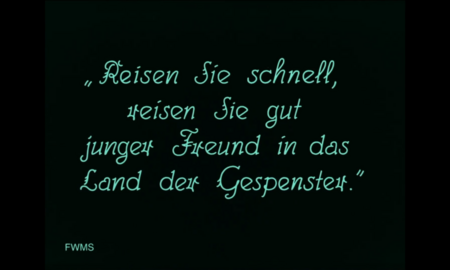

У Мурнау текст тоже становится повествовательным источником, работающим наравне с визуальным рядом: через интертитры и крупные планы на бумаги зритель погружается в сюжет, читая о чудовище Носферату и бедах, что он несет за собой.

«Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922

«Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922

[5] «Раскольников», Р. Вине, 1923

В фильме «Раскольников» 1923 года Роберт Вине как бы переосмысливает приемы, использованные в «Кабинете доктора Калигари»: пространство фильма стало чуть более реалистичным, хотя декорации остались такими же намеренно изломанными и герметичными, отражающими беспорядок, царящий во внутреннем мире героя. Крупные планы и высокий контраст появляются в ключевых моментах фильма, акцентируя на них внимание, намеренно вытягивая самое важное на поверхность.

Значительно изменился подход к гриму: его практически нет на актерах, и из-за этого происходящее воспринимается реалистично и вызывает сильный эмоциональный отклик. В этом фильме нет монстров, есть только люди, совершающие ужасающие поступки

«Раскольников», реж. Р. Вине, 1923

В фильме «Раскольников» режиссер продолжает использовать крупные театральные декорации, продолжая тему строгой геометрии и поломанной реальности, являющейся призмой души героя.

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920 / «От рассвета до полуночи», реж. К. Х. Мартин, 1920 / «Раскольников», реж. Р. Вине, 1923

Образ лестницы, уводящей в верх, и сформированной из кривых непропорциональных ступеней, является сквозным для творчества Вине: бесконечные ступени ведут и к кабинету под крышей лечебницы Калигари, и к каморке Раскольникова под крышей.

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920 / «Раскольников», реж. Р. Вине, 1923

Что меняется, так это ритм кадра: в этом фильме Вине не использует тени, поэтому убийство совершается у зрителя на глазах. Кадры быстро сменяют друг друга, создавая динамики, позволяя ухватить только мимолетные размытые детали.

«Раскольников», реж. Р. Вине, 1923

Еще одной отличительной чертой немецкого киноэкспрессионизма являются эмоции, снятые крупным планом. Этот прием погружает в историю, заставляет испытывать чувство сопричастности: эмоции на экране резонируют с внутренним ощущением зрителей от картины.

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920 / «Раскольников», реж. Р. Вине, 1923 / «От рассвета до полуночи», реж. К. Х. Мартин, 1920 / «Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922

«Раскольников», реж. Р. Вине, 1923

Наложение и полупрозрачность позволили режиссеру показать, что происходит в голове у человека, сходящего с ума из-за совершенного преступления: последствия поступка преследуют Раскольникова всюду, проникая в реальность и отравляя его существование.

«Раскольников», реж. Р. Вине, 1923

Вине не изменяет сложившейся традиции, и в фильме появляются крупные кадры с рукописным текстом, берущим на себя часть повествования.

«Раскольников», реж. Р. Вине, 1923

[6] «Тени: Ночная галлюцинация» А. Робисон, 1923

Фильм «Тени: Ночная галлюцинация» был снят Артуром Робисоном в 1923 году. В нем местом действия становятся сразу два мира: мир реальный и мир теней, навеянных гипнотизером.

Во втором мире тени обличают все низменные желания людей, превращая происходящее в самый настоящий кошмар, обнажая пороки и низменные желания героев и доводя их до массовой истерии. Но, несмотря на такое деление, оба мира остаются максимально реалистичными: переход выдает сменившийся светофильтр и манера игры актеров.

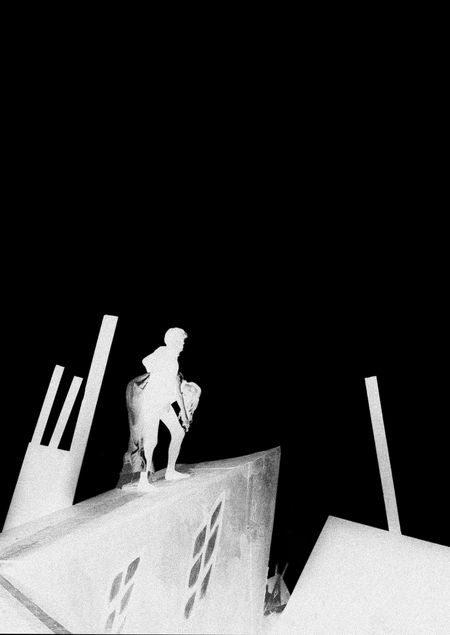

«Тени: Ночная галлюцинация», реж. А. Робисон, 1923

Главными героями фильма становятся именно тени, переходя в категорию самостоятельных персонажей, в их мире накал страстей достигает предела, а герои, не сдерживаемые больше ничем, впадают в безумство и творят страшные вещи.

Однако, у теней здесь есть несколько функций: - первая — это роль полноценных героев фильма: многие действия показаны через движения теней по идеально белым стенам; - вторая — это введение в заблуждение: тени обманывают, дурят ревнивого героя, который видит «доказательства» неверности своей супруги; - третья — это функция переноса в другой мир: иллюзионист перекидывает действующих лиц за грань, где не существует рамок света дня.

Тени как лживая реальность / «Тени: Ночная галлюцинация», реж. А. Робисон, 1923

Тени как герои / «Тени: Ночная галлюцинация», реж. А. Робисон, 1923

Тени как проводник между мирами / «Тени: Ночная галлюцинация», реж. А. Робисон, 1923

Отдельно стоит выделить, что в этом фильме, как и в предыдущих, сцена убийства не показывается напрямую: зрители видят лишь борющиеся силуэты во время действия, а после — уже мертвое тело

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине, 1920 / «Носферату, симфония ужаса», реж. Ф. В. Мурнау, 1922 / «Тени: Ночная галлюцинация», реж. А. Робисон, 1923

Эмоции героев здесь также занимают особенное место: в обычном мире персонажи картины вынуждены сдерживать себя, не поддаваться ярости и тп., в мире же теней запреты сняты, поэтому и эмоции обостряются, загораются ярче и становятся все более темными и менее лицеприятными.

«Тени: Ночная галлюцинация», реж. А. Робисон, 1923

Из визуальных приемов появляется уже ставшее привычным наложение. С его помощью обыгрываются маленькие сцены, глубже раскрывающие взаимоотношения между героями.

«Тени: Ночная галлюцинация», реж. А. Робисон, 1923

Композиция фильма закольцована: герои просыпаются от кошмара в нормальном, правильном мире. И сразу же делают вид, что произошедшего в мире теней не случалось никогда и не было двух глупых и жестоких убийств этой ночью

«Тени: Ночная галлюцинация», реж. А. Робисон, 1923

Интертитры решены очень необычно: Робисон полностью отказывается от текста в своей картине, но сохраняет условное деление на акты.

[7] ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расцвет немецкого экспрессионистского кино пришелся на 20-е годы XX века, период, когда все стабильные и привычные устои рухнули и народ остро нуждался в чем-то, что поможет стравиться с глубоко укоренившемся страхом перед неизвестностью, в которую превратилось ясное еще недавно будущее. Кинематограф стал зеркалом души народа: в нем через нестандартные, нелогичные, «ломаные» приемы отражались чувства простых людей, не знающих, как жить в новом мире, находящихся, как и герои картин Вине, Мартина, Мурнау и Робисона, в постоянном смятении, не доверявшие ни власти, ни близким, ни самим себе.

Визуальные приемы, использованные Вине в 1920-м году, нашли своего зрителя и прочно укрепились в жанре немецкого экспрессионизма в киноискусстве, потому что через них кино говорило со своим зрителем, разделяя «на двоих» общий душевный надрыв. Приемы менялись, совершенствовались, перетекали из фильма в фильм, но везде говорили об одном. Этим и можно объяснить и популярность экспрессионистских фильмов, и переход многих приемов, почерпнутых их него, в другие жанры.

Волков А. Роберт Вине — загадочный немецкий экспрессионист. DARKER. 2022. № 4. // Сайт: darkermagazine.ru. (URL: https://darkermagazine.ru/page/robert-vine-zagadochnyj-nemeckij-ekspressionist) (дата обращения: 13.11.2025).

Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М.: Искусство, 1977. С. 18-32.

Круглов Р. Г. Интерпретация художественного мира Ф. М. Достоевского в фильме Р. Вине «Раскольников» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2015. № 2. (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-hudozhestvennogo-mira-f-m-dostoevskogo-v-filme-r-vine-raskolnikov) (дата обращения: 13.11.2025).

Сальникова Е. В. Пространство города и повествования в фильме «Кабинет доктора Калигари» // Наука телевидения. 2020. № 16.2. (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-goroda-i-povestvovaniya-v-filme-kabinet-doktora-kaligari) (дата обращения: 13.11.2025).

Ткачева Е. А. Режиссеры немецкого экспрессионизма. От театра к кино // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2013. № 3 (28). (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rezhissery-nemetskogo-ekspressionizma-ot-teatra-k-kino) (дата обращения: 13.11.2025).

Цыганова В. Время, мето и кино: Германия. 1920-ею Экспрессионизм. Time Out. 2021. // Сайт: www.timeout.ru. (URL: https://www.timeout.ru/feature/vremya-mesto-i-kino-germaniya-1920-e-ekspressionizm) (дата обращения: 13.11.2025).

«Кабинет доктора Калигари» (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920, реж. Р. Вине) (URL: https://vk.com/video-171437921_456240946) (дата обращения: 16.11.2025);

«От рассвета до полуночи» (Von morgens bis mitternachts, 1920, реж. К, Х. Мартин) (URL: https://vk.com/video-125080648_456239102); (дата обращения: 15.11.2025);

«Носферату, симфония ужаса» (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922, реж. Ф. В. Мурнау) (URL: https://vk.com/video-36362131_456240891) (дата обращения: 15.11.2025);

«Раскольников» (Raskolnikow, 1923, реж. Р. Вине) (URL: https://vk.com/video-162821941_456248837) (дата обращения: 15.11.2025);

«Тени: Ночная галлюцинация» (Schatten — Eine nächtliche Halluzination, 1923, реж. А. Робисон) (URL: https://vk.com/video-125080648_456239151) (дата обращения: 16.11.2025);