Изменение женского образа в русском искусстве XX–XXI века

Оглавление

1. Введение 2. Женский образ в раннесоветском искусстве (1920–1930-е) 3. Женщина в зрелом соцреализме (1940–1960-е) 4. Переосмысление женского образа в позднесоветском искусстве (1970–1980-е) 5. Женщина в постсоветском искусстве (1990–2000-е) 6. «Новые ведьмы»: женская магическая фигура в современном искусстве (2010–2020-е) 7. Заключение

Введение

Образ женщины в искусстве — один из «вечных» сюжетов, который всегда отражал не только эстетические предпочтения эпохи, но и её социальные ожидания, идеалы и тревоги. В русском искусстве XX–XXI веков эта тема особенно выразительна. За сто лет страна пережила революцию, индустриализацию, войны, идеологические сдвиги, перестройку и цифровую современность — и все эти процессы неизбежно меняли представление о том, кем является женщина и как её следует изображать. Поэтому трансформация женского образа хорошо видна в визуальной культуре: от героизированных работниц и физкультурниц 1920—30-х годов до интимных бытовых сцен позднесоветского времени и, наконец, до современных феминистских жестов, телесных практик и образа «новой ведьмы».

Через образ женщины можно проследить не только историю искусства, но и историю социальных норм. В разные периоды художники и художницы по-разному отвечали на вопрос о том, какой должна быть женщина: мужественной и собранной ради общего дела, мягкой и заботливой в домашнем пространстве, скрытой в тени официального канона или, наоборот, свободной и самовыражающейся. Сегодня, когда вопросы идентичности и гендерных ролей обсуждаются широко, важно понимать, как визуальная культура прошлых эпох сформировала наши привычные представления о женственности и откуда берут корни современные противоречия.

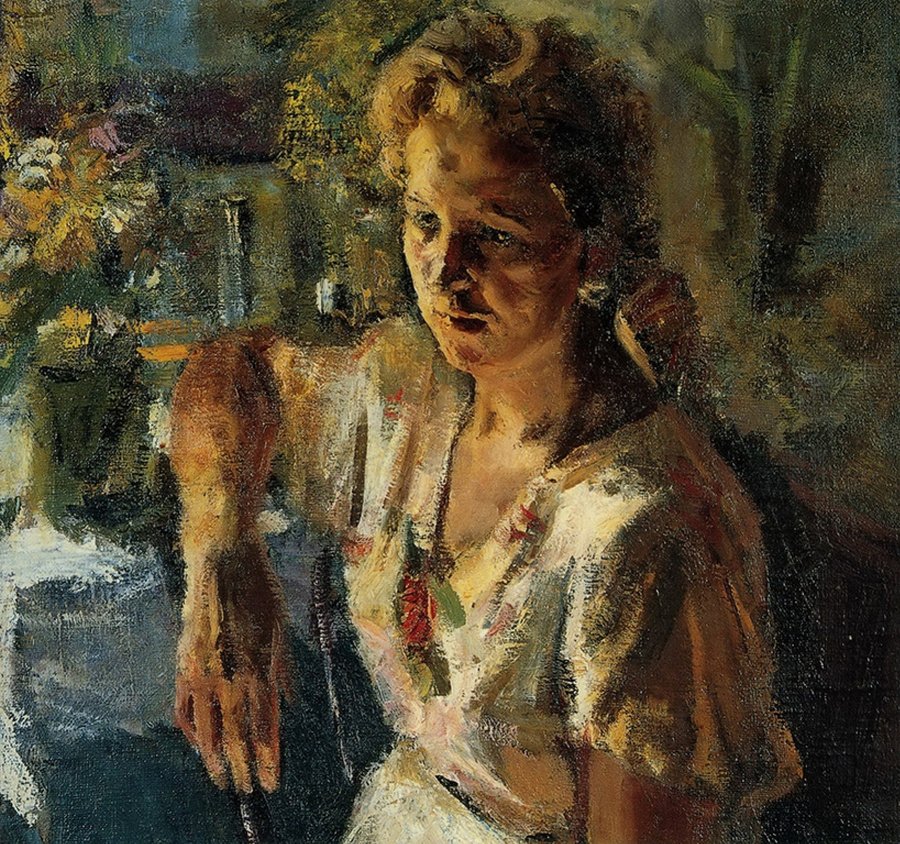

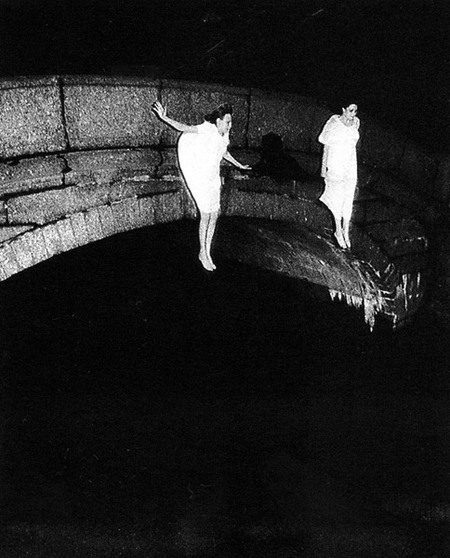

! фото!

Ключевой вопрос моего исследования: как и почему менялся женский образ в русском изобразительном искусстве на протяжении ХХ—ХХI веков? Моя гипотеза заключается в том, что визуальные трансформации напрямую связаны с идеологией и социальными изменениями. Каждая эпоха формировала свой набор требований и ожиданий, а искусство либо поддерживало эти нормы, либо пыталось их мягко или резко пересмотреть. Принцип отбора материала строится на поиске характерных визуальных примеров для каждой эпохи — живописи, графики, фотографии и современных медиа-практик. Мне важно, чтобы изображения отражали не только художественный стиль времени, но и тот тип женского образа, который был значим культурно и социально.

Таким образом, исследование стремится показать, как искусство становилось пространством переговоров между идеологией, реальной жизнью и личными высказываниями авторов, а женский образ — ключевым индикатором этих сложных процессов.

1. Женский образ в раннесоветском искусстве (1920–1930-е)

Первое послереволюционное десятилетие было эпохой экспериментов и надежд. Государство декларирует равенство полов, ликвидирует неграмотность, вовлекает женщин в индустриализацию. На сцену выходят новые героини: революционерки, комсомолки, работницы, крестьянки.

! фото!

В 1920-е формируется образ «нового человека» — и женщина занимает в нём центральное место наряду с мужчиной. Искусство стремится показать женщину равноправной участницей строительства общества. Идеальная советская женщина тех лет — мужественная и энергичная, готовая «коня на скаку остановить» и работать наравне с мужчинами. Её внешность в искусстве зачастую лишена излишней нежности: художники подчёркивают силу тела, решимость во взгляде.

Живописец Александр Самохвалов вспоминал, что его поколение искренне восхищалось этими современницами: «Тип простой работящей женщины, которой некогда думать о красоте… вызывал неподдельное восхищение». Коллективизм — другая черта образа: женщины изображаются в бригаде, в толпе демонстрантов, как часть единого порыва.

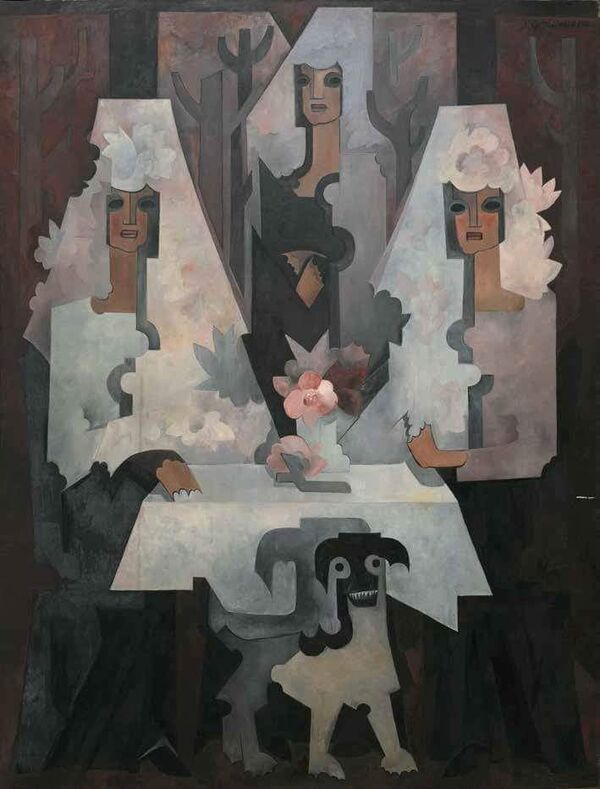

! коллаж!

Утверждение нового идеала шло по двум связанным линиям: труд и физкультура. Женщина-труженица — центральный персонаж плакатов индустриализации. Популярность получила фигура ударницы — передовицы производства, бьющей рекорды ради светлого будущего. Одновременно был культ здорового тела: спортсменки, парашютистки и комсомолки на стадионах стали любимыми темами художников.

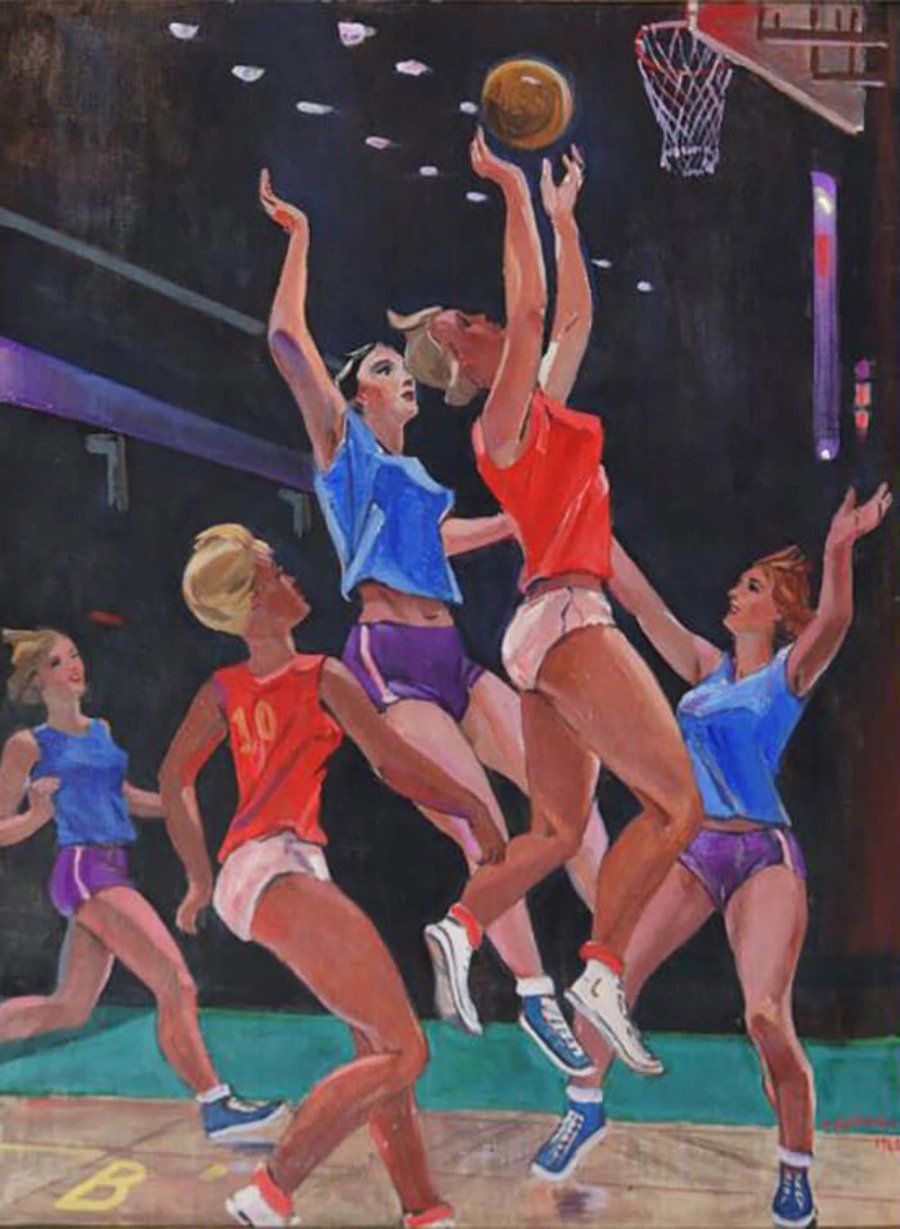

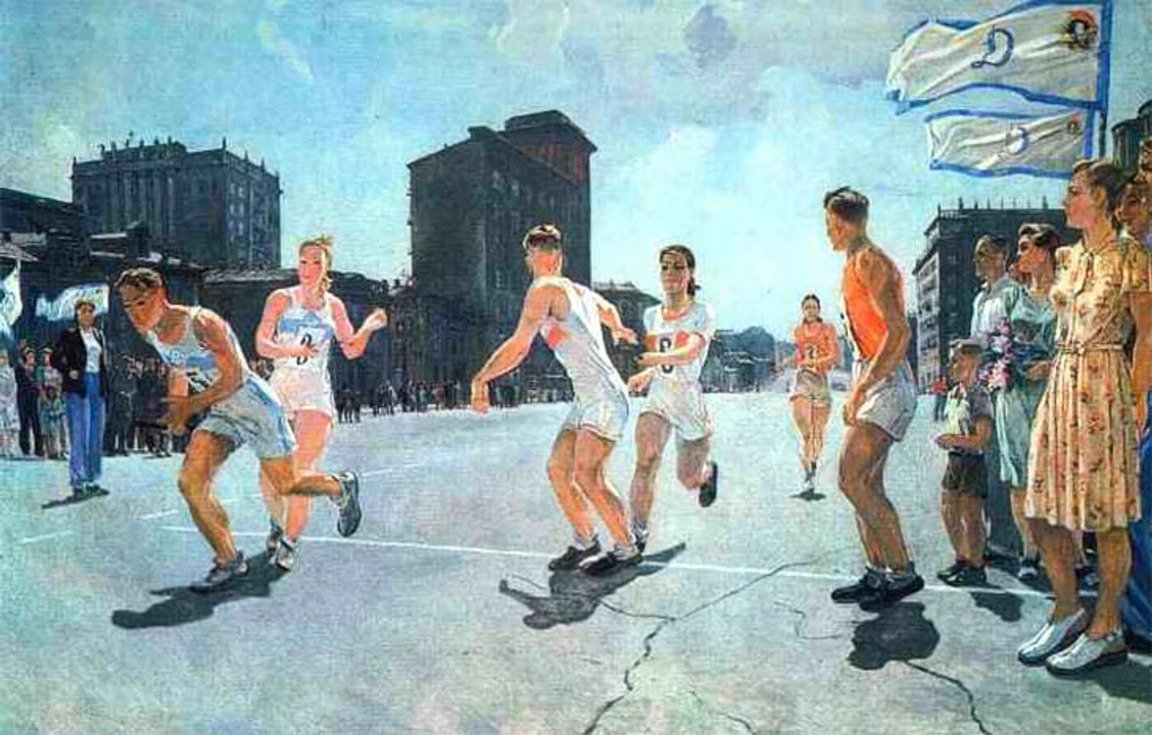

Александр Дейнека 1. «Раздолье», 1944 г. 2. «Эстафета по кольцу „Б“», 1947 г. 3. «Баскетбол», 1962 г.

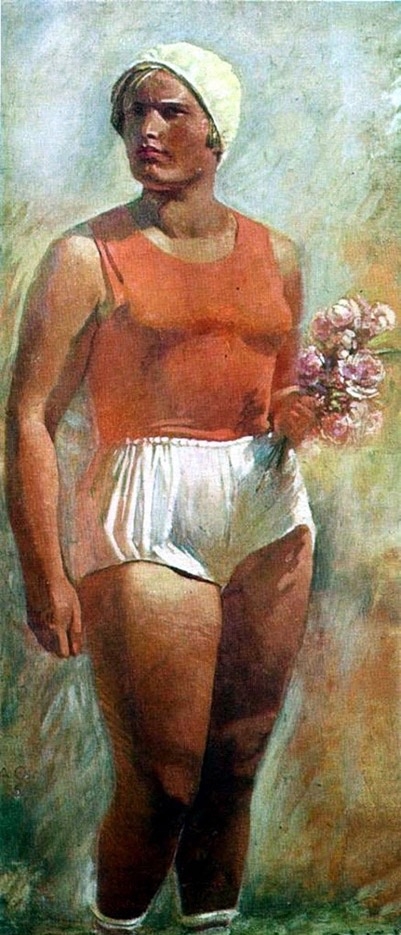

Александр Самохвалов создал целую галерею таких образов. Самая знаменитая «Девушка в футболке» (1932), ставшая эмблемой эпохи. На ней изображена стройная комсомолка в майке, гордо смотрящая вперёд; современники прозвали её «советской Джокондой» за монументальность и загадочную улыбку.

Александр Самохвалов 1. «Девушка в футболке», 1932 г. 2. «Физкультурница», 1935 г.

В 1924 году появился рекламный плакат Родченко с Лилией Брик, знаменитой муза авангарда, призывающей читать книги. Этот образ женщины-агитатора, громко зовущей к просвещению, — метафора новой советской женщины, активной и голосистой. Она не тихая муза прошлого, а деятельная участница общественной жизни. Художник использовал фотографию реальной женщины, что придаёт плакату документальность. Однако динамичная поза и лаконичный дизайн делают её символом эпохи.

Александр Родченко. Рекламный плакат с Лилией Брик «Книги по всем отраслям знания», 1924 г.

1920-е годы — время художественного авангарда, и женский образ стал полем эксперимента. Конструктивизм и футуризм стремились переосмыслить тело в динамике машин и города. Художницы авангарда нередко изображали сильных, современных женщин. В плакате и графике складывается конструктивистская эстетика тела: женская фигура упрощается до чётких форм, вписывается в ритм индустриального пейзажа.

Наталья Гончарова 1. «Осенний вечер (Испанки)», 1922–1928 гг. 2. «Испанки», 1928 г.

Одновременно в живописи сохранялся интерес к реалистическому портрету, но и он видоизменился. Например, Илья Машков в «Портрете трактористки Паши Ангелиной» (1935) изобразил знаменитую колхозницу как античную статую — крепкую, практически лишённую признаков гендера, воплощение «человека будущего». Это примечательно: идеал в какой-то момент стал настолько обезличенным, что женщина представала не женственной, а унифицированной фигурой нового человека.

Илья Машков. «Портрете трактористки Паши Ангелиной», 1935 г.

2. Женщина в зрелом соцреализме (1940–1960-е)

Период поздних 1930-х — 1950-х ознаменован сначала усилением сталинской идеологии, затем войной и послевоенным восстановлением. В фокусе находятся традиционные ценности семьи наряду с трудовым подвигом. В искусстве утверждается стиль соцреализма — парадный, монументальный, воспевающий идеалы партии.

! фото!

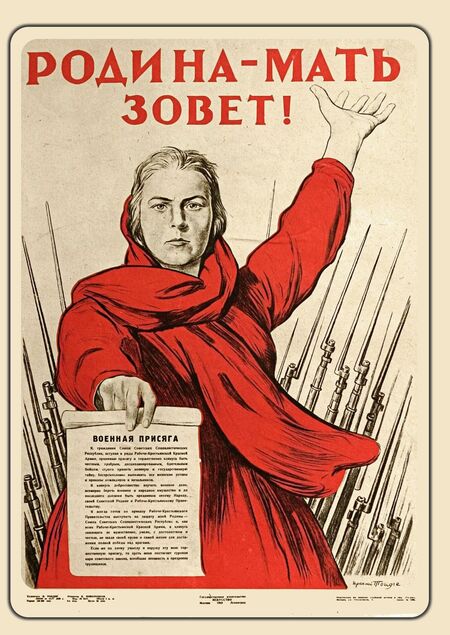

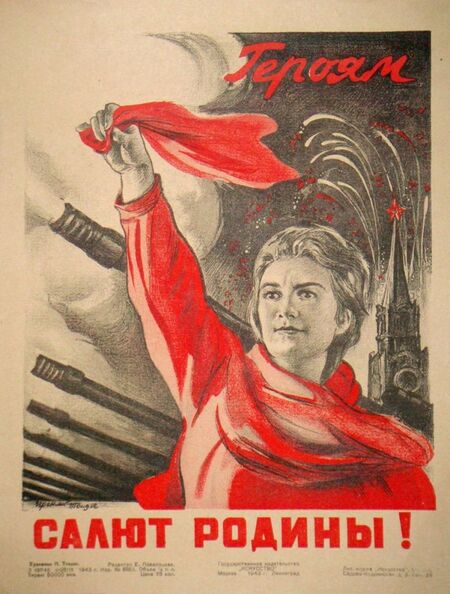

В военные и послевоенные годы женский образ в официальном искусстве значительно меняется. На первый план выходит мать, символ жертвенности и продолжения жизни. Культовой стала аллегория «Родина-мать» — женская фигура с мечом или призывающая рукой.

Ираклия Тоидзе 1. «Родина-мать зовёт!», 1941 г. 2. «Салют, Родина», 1943 г.

Евгений Вучетич. Скульптура «Родина-мать зовёт!», 1959–1967 гг.

После Победы тема материнства лишь укрепляется: женщина представляется прежде всего хранительницей домашнего очага. Живописцы, особенно в 1950-е, любят сцены мирной семьи. Аркадий Пластов писал картину «Мама», где материнство окружено ореолом теплоты и спокойствия. Эти образы очень далеки от героинь 1930-х: вместо энергии и движения — статичность, усталость, но и лиризм. Женщина предстает тихой, сильной духом фигурой, чья роль — сохранять жизнь и уют несмотря ни на что.

Аркадий Пластов 1. «Мама», 1964 г. 2. «Трактористы за ужином»

Если в 1920-е женщина соревновалась с мужчиной, то в начале 40-х происходит откат к традиции. Женственность опять ценится, но в контролируемых рамках. Это видно даже в визуальных деталях: в поздних сталинских картинах женщины одеты в легкие платьица пастельных тонов, распущенные волосы сменяются аккуратными прическами. На парадных полотнах женщины-медсёстры, учительницы, колхозницы изображены с мягкой улыбкой, часто с детьми. Тем не менее официально транслируемый идеал остаётся двойственным: «работающая мать», которая и в поле ударно трудится, и дома образцовая хозяйка. Такая двойная нагрузка считалась нормой. Искусство это иллюстрировало: женщина с серпом на фоне трактора — а рядом сцена, где она же укладывает детей спать.

Татьяна Яблонская 1. «Утро», 1954 г. 2. «Хлеб», 1949 г.

Парадные портреты того времени подчёркивали простое достоинство модели, иногда добавляли детали уюта. Телесность же оставалась под запретом — никакой откровенной чувственности: сталинская эпоха наложила табу на изображение женского тела и страсти, эротика вытеснялась предметами труда.

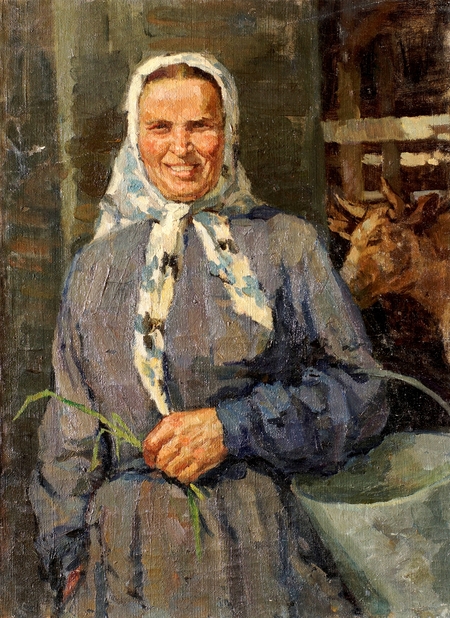

Сергей Герасимов. «Портрет доярки», 1950-е

Одно из противоречий 1950—60-х — разница между официальной парадностью и стремлением некоторых художников к бытовой искренности. В период «оттепели» в искусство проникают более живые сюжеты. Продолжают создаваться помпезные полотна, но параллельно появляются камерные сцены. Владимир Пластов в работе «Весна» (1954) осмелился показать обнаженную крестьянку, купающуюся с детьми, — естественно и целомудренно, но для канонов соцреализма это было дерзко. Юрий Пименов в «Новой Москве» (1937) еще раньше изобразил городскую модницу за рулем автомобиля — образ современной москвички, элегантной и оптимистичной, тоже нетипичный для идеологии. В 60-е получает развитие так называемый «суровый стиль» — в нем женские образы также присутствуют, часто с ноткой драматизма и правды жизни.

1. Владимир Пластов. «Весна», 1954 г. 2. Юрий Пименов. «Новая Москва», 1937 г.

Виктор Попков 1. «Воспоминания. Вдовы», 1966 г. 2. «Развод», 1966 г. 3. «Сентябрь на Мезени», 1969–1970 гг.

3. Переосмысление женского образа в позднесоветском искусстве (1970–1980-е)

Период позднего социализма — это относительная стабильность, но и застой идеологии. Появляется неофициальное искусство — андеграунд, где художники работают вне цензуры, часто иронизируя над советской реальностью. Женский образ в этот период раздваивается: в официальном искусстве он по-прежнему парадно-унылый, а в неофициальном — приобретают звучание личные истории.

! фото!

В 1970-е даже в рамках Союза художников многие живописцы устали от былого пафоса. На полотнах появляются сцены из повседневной частной жизни: женщина на кухне, в очереди, в электричке. Это было ново — показать не подвиг, а обычный день советской женщины. Художницы того времени писали подруг за беседой, женщин на рынке — мягкие, атмосферные сцены. Их героини уже не ударницы с напряженными лицами, а живые люди с эмоциями, иногда с тоской или мечтами.

Наталья Нестерова 1. «Эскалатор», 1988 г. 2. «Колоннада», 1983 г. 3. «Ужин», 1990 г.

Татьяна Назаренко. «Бабушка и Николка», 1972 г.

Отдельно стоит отметить коммунально-бытовой жанр. Художники нонконформисты (Илья Кабаков, например) часто обращались к образу обычной советской женщины как к носительнице абсурда и трагикомичности советского быта. В известной инсталляции И. Кабакова «Коммунальная кухня» (1980-е) присутствуют детали, явно отсылающие к женскому труду. Женщина невидимо присутствует как хранительница этого места. В живописи того времени Николай Андронов, Гелий Коржев писали усталых женщин уже без ореола романтики: сутулые фигуры, огрубевшие руки. Правда жизни просачивалась: советская женщина 1970-х на картинах часто выглядит усталой, задумчивой, одинокой среди людей.

Илья Кабаков. Инсталляция «На коммунальной кухне», 1991 г.

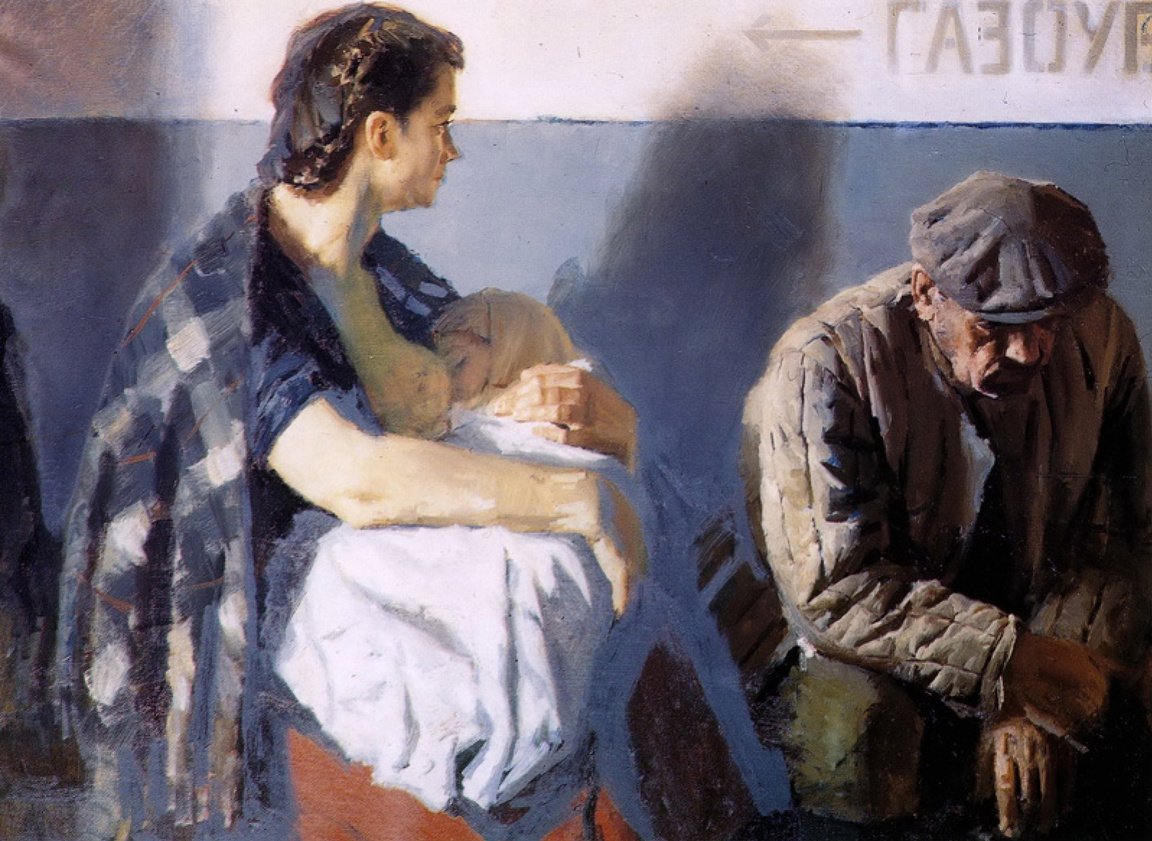

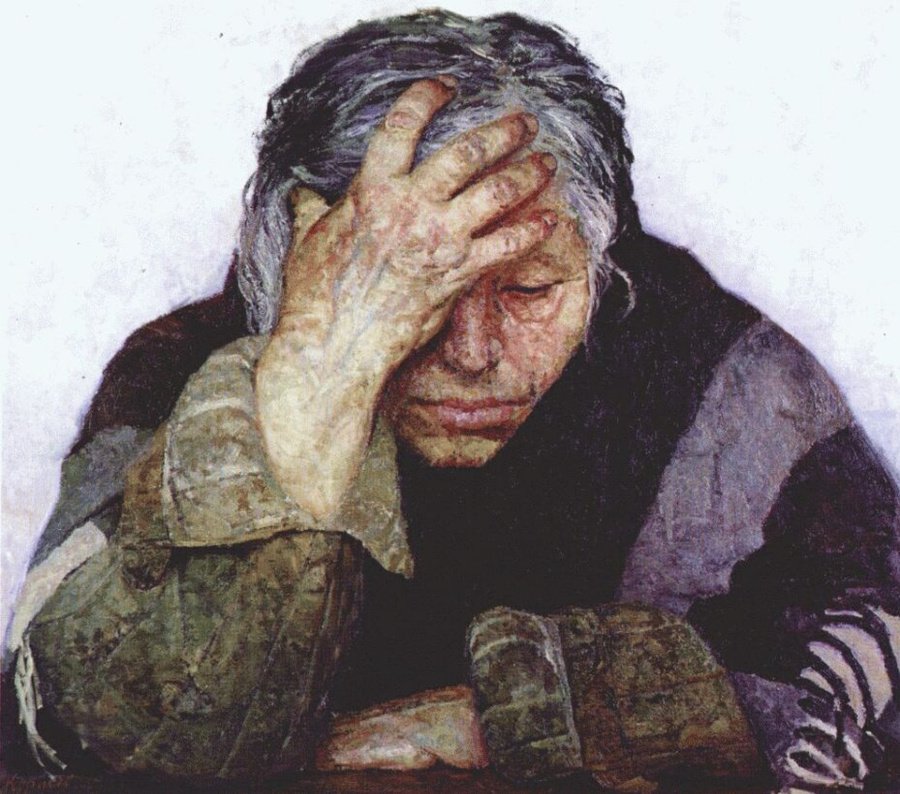

Гелий Коржев 1. «Мать. Из серии „Опаленные огнем войны“», 1967 г. 2. «Портрет девушки», 1948 г. 3. «В приемной», 1968 г.

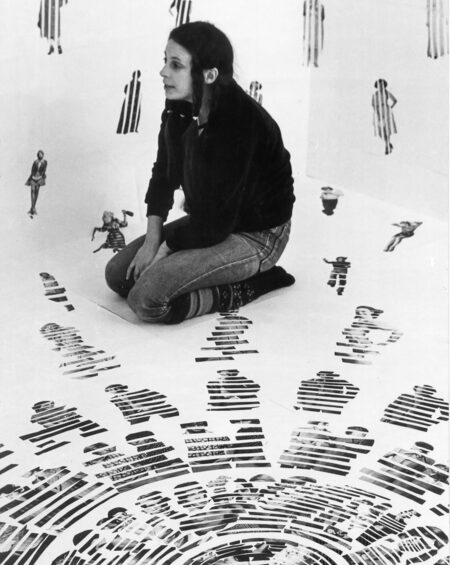

В подпольном художественном мире 1970—80-х годов напрямую феминистских манифестов ещё не звучало, но проблема неравенства осознавалась. К сожалению, лишь немногие женщины-художницы пробивали себе путь.

Во второй половине 1980-х зарождается открыто диссидентское феминистское движение: в Ленинграде Наталья Малаховская, Татьяна Горичева издали самиздат-альманах «Женщина и Россия», где обсуждали женское творчество и права. Там они подняли запретные темы — сексуальность, религиозность, быт — и были непоняты даже частью женщин-диссиденток.

Ирина Нахова. Инсталляция «Комната № 1», 1983 г.

В целом к концу 1980-х женский образ в искусстве освобождается от прежней схемы. Официальный канон окончательно выдыхается — его «вечные юноши и девушки, как венок полевых цветов у подножия герба СССР» перестают быть убедительными. На их место готовятся прийти более сложные, противоречивые образы, которые расцветут уже в постсоветское время.

4. Женщина в постсоветском искусстве (1990–2000-е)

После распада СССР (1991) — резкий слом идеологии. Прежние ценности обесценены, новые социальные реалии часто хаотичны. С одной стороны, всплеск коммерциализации приводит к сексуализации женского образа в массовой культуре (реклама, шоу-бизнес). С другой — зарождаются независимые феминистские движения и арт-группы. Художники 1990-х — первого постсоветского поколения — работают без цензуры, часто шокируя публику новыми темами: тело, сексуальность, насилие, гендер.

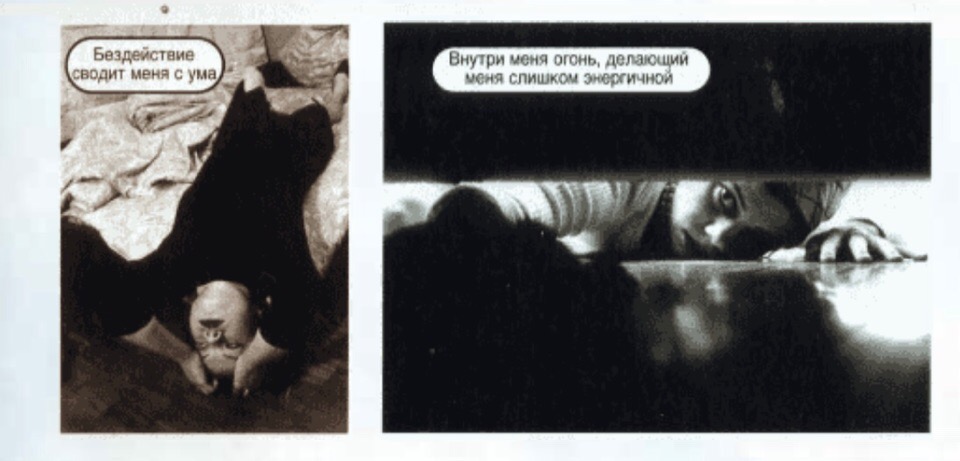

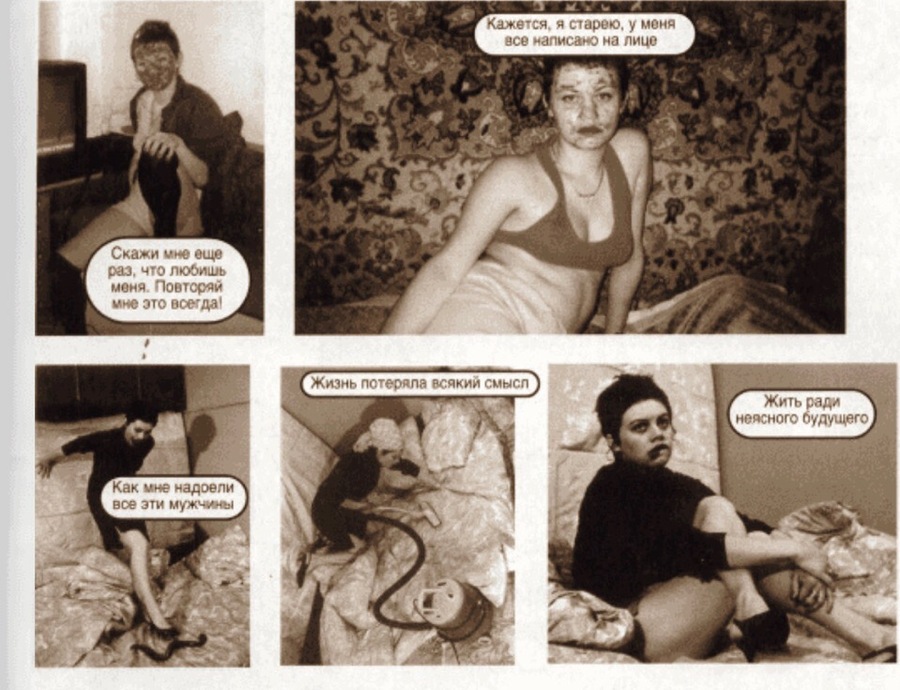

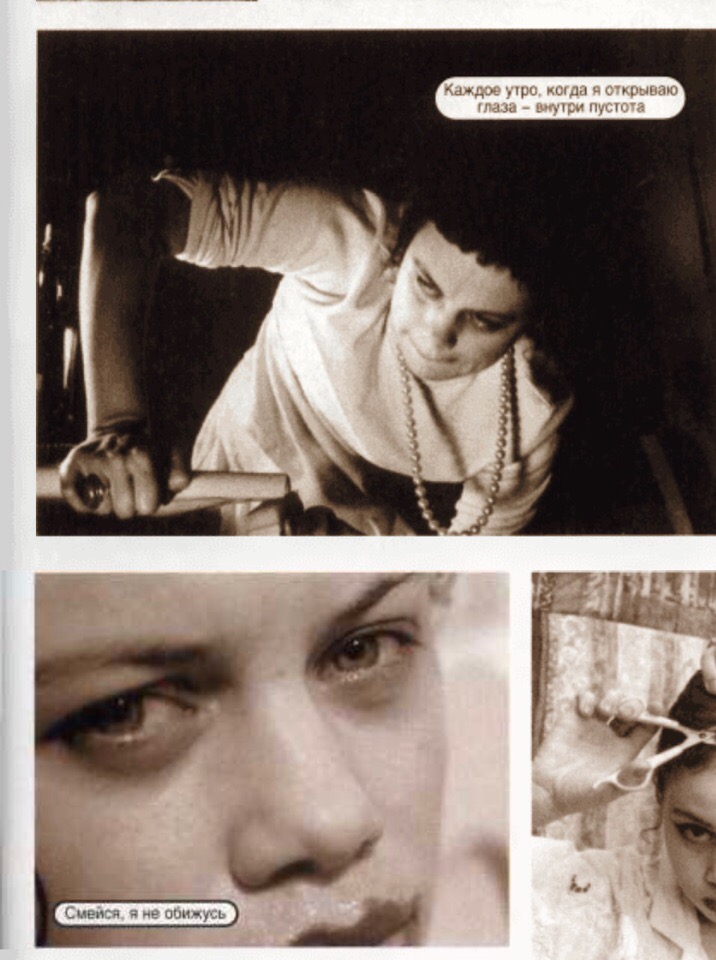

! фото!

В постсоветском искусстве женщина впервые перестаёт быть только символом (мать, работница и т. д.) и может выступать как личность со своей телесностью. Многие художники исследуют тему тела, зачастую провокационно. Появляется понятие «новая телесность»: женское тело отображается честно, даже грубо, без корректировки идеологии. Одновременно женщины в реальности столкнулись с новыми трудностями — рост бедности, домашнее насилие, неопределенность ролей — и искусство отразило эти противоречия.

Авдей Тер-Оганьян. «Искусство или смерть»

В фотографиях Людмилы Горловой («Фотороман „Как я люблю“», 1997) героиня тщетно пытается соответствовать гламурным идеалам с экрана, но заканчивает разочарованием. Это была сатира на навязанную женственность нового времени.

Людмила Горлова. «Фотороман „Как я люблю“» 1997 г.

Во второй половине 1990-х — начале 2000-х оформляются первые феминистские арт-группы в России. Одна из первых заметных — «Фабрика найденных одежд» (ФНО), её участницы Глюкля (Наталья Першина) и Цапля (Ольга Егорова) с 1996 г. создавали проекты о женском опыте. В 2000-е прошли значимые выставки: «Искусство женского рода» (Третьяковская галерея, 2007) — первая крупная экспозиция гендерного искусства, объединившая работы от авангарда до современности. Группируется сообщество художниц, открыто называющих себя феминистками: Татьяна Антонина, Надежда Антонова и др.

1. Ольга Егорова (Цапля) и Наталья Першина-Якиманская (Глюкля) 2. Фабрика найденных одежд. Перформанс «Памяти Бедной Лизы», 1996 г.

1990—2000-е были временем социальных контрастов — и женские образы в искусстве вобрали это в себя. Одни художники обращались к истории, переосмысляя прежние роли. Другие исследовали современность. Идентичность стала проблематичной: женщины искали себя между бывшим «советским» и навязанным «капиталистическим» образом.

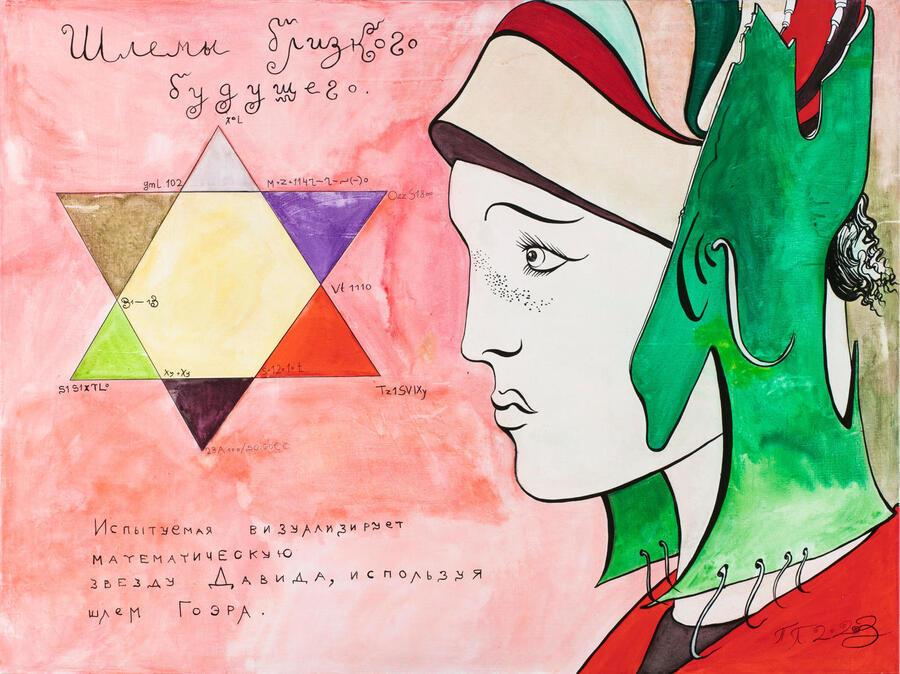

Павел Пепперштейн 1. Испытуемый визуализирует математическую звезду Давида, используя шлем Гоэра 2. «День женской бесконечности»

«Новая телесность» иногда принимала радикальные формы: художница Алёна Мартынова в акции «Всё на продажу» (1998) выставила прайс-лист на интимные услуги с собственным фото в корсете, обнажив тему коммерциализации женского тела. Это шокирующее высказывание было способом заявить о праве женщины распоряжаться своим телом и одновременно критикой общества, толкающего к этому.

Алена Мартынова. «Все на продажу», 1998 г.

5. «Новые ведьмы»: женская магическая фигура в современном искусстве (2010–2020-е)

Последнее десятилетие — время активизации феминистского движения по всему миру, включая Россию, а также возвращения интереса к мифологии и экологическому сознанию. В условиях политической напряженности 2010-х, усиления консервативной риторики, обращение к фигуре ведьмы — своего рода протест и поиск силы в маргинальном.

! фото!

Современные художницы нередко используют образ ведьмы — самостоятельной женщины, связанной с тайным знанием и природой. Этот архетип реабилитируется: если раньше ведьма — это отрицательный персонаж (злая колдунья), то теперь это символ независимости и мудрости. Архетип ведьмы притягателен тем, что позволяет художницам говорить о особенности женского опыта, о его подавлении (вспоминая реальные охоты на ведьм как историческое травматическое событие) и о его силе.

! коллаж!

В работах 2010-х тема женского тела выходит на новый уровень осмысления. Теперь тело рассматривается как хранилище травмы (личной или коллективной) и одновременно как источник силы. Уязвимость стала ценностью: например, художница Аня Цоллер в серии фотографий фиксирует свои телесные изменения после болезни, трансформируя уязвимое в искусство. Такие работы учат, что говорить о боли — не значит быть слабой, а значит исцелять через выражение.

! коллаж!

6. Заключение

Женский образ в русском искусстве XX–XXI вв. прошел сложный путь отражения социальных изменений. В начале ХХ века искусство активно участвовало в конструировании новой женской идентичности — советской гражданки, равной в труде и борьбе. Затем, под давлением идеологии, образ во многом огрубел и упростился— женщина превратилась в символ (мать-героиня, ударница, колхозница) с минимальной субъективностью. Лишь с ослаблением контроля стала проступать подлинная сложность женского положения: искусство «оттепели» и позднего СССР осторожно вернуло женщине индивидуальность и эмоции. Постсоветская эпоха окончательно сняла шоры: возник многоголосье образов, в котором нашлось место и боли, и иронии, и протесту, и возвышенности. Значимо, что визуальные трансформации сегодня приобретают новое значение: в условиях, когда гендерные вопросы обсуждаются повсеместно, обращение к образам прошлого помогает критически оценить наследие. Сегодняшние художники, переосмысливая советское наследие, могут превратить его в политическую позицию.

Женский образ в русском искусстве — это зеркало, в котором отразились революции и войны, догмы и их крушение, личные драмы и коллективные надежды. Изучая его эволюцию, мы лучше понимаем не только историю искусства, но и историю общества, и продолжающийся путь к равноправию и самовыражению.

Список литературы и источников

Плунгян Н. Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917–1939 годов. — М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022. — 320 с. (интервью с автором: Коммерсантъ Weekend, 16.09.2022).

Гулин И. Советская женщина — это конструкт, который ожил и пошел // Коммерсантъ Weekend, № 31, 16.09.2022. (Беседа с Н. Плунгян о гендерной истории советского искусства).

Хеллер Л. Кто ты, женщина соцреализма? // Modernités russes, 2002, № 4. — С. 287—298. (Анализ символических функций женских образов в сталинской культуре).

Статья «Девчата: образ женщины в соцреализме». — Vladey Auction, 03.12.2023 (онлайн-ресурс).

Глушкова М. Безымянная подруга, боевой товарищ или работающая мать: место женщины в советском андеграунде // НОЖ (knife.media), 14.02.2021. (Отрывок из книги О. Авраменко «Гендер в советском неофициальном искусстве»).

Афиша Daily. Феминистское искусство в России: от бокса в галерее до плясок в храме, 20.04.2015. (Обзор ключевых этапов российского арт-феминизма: ФНО, киберфеминизм, «Феминистский карандаш»).

Forbes Woman. Мать, жена, метростроевка: идеальный образ женщины в советское время, 11.09.2022. (Публикация отрывка из книги Н. Плунгян — о визуальных образах женщин в сталинском СССР).

Выставка «Феминизм: от авангарда до наших дней». Каталог МВЦ «Рабочий и колхозница». — М., 2013. (Содержит работы русских художниц авангарда и современных авторов, посвященные женской теме).

Каталог «Искусство женского рода». — М.: Третьяковская галерея, 2007. (Сборник статей и репродукций по гендерной проблематике в русском искусстве XX–XXI вв.)

Бредихина Л. Феминизм в русском искусстве. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — 240 с. (Исследование эволюции женского творчества и образов от авангарда до современности).

мммппмпмикпе