Искусство «нового быта»: предметы для жизни, созданные авангардистами

Рубрикатор:

1. Введение 2. Предметы «нового быта» — Мебель и интерьер — Посуда и кухонные предметы — Текстиль и декоративные элементы — Детские предметы и игрушки 3. Визуальный анализ и особенности дизайна 4. Вывод

Введение

Тема «искусства нового быта» выбрана потому, что именно в русском авангарде бытовые предметы перестают быть чем-то второстепенным и превращаются в полноценное поле художественного эксперимента. В рамках курса «От Малевича до Кабакова» особенно интересно проследить, как художники начала XX века впервые попытались изменить не только живопись, но и саму повседневную среду. Они стремились создать новые вещи, которые соответствовали бы новому времени и новой модели человека. Не случайно Малевич говорил о «новом мире вещей» — эта мысль подчёркивает, что авангард воспринимал дизайн и быт как часть большого художественного проекта перемен.

«Новый человек», Эль Лисицкий, 1923 г

Материал для исследования я отбирала по принципу наглядности и значимости. Мне было действительно важно, чтобы предметы по-настоящему отражали идеи авангарда и при этом были визуально выразительными. Поэтому в исследование вошли такие группы объектов, как мебель Родченко и Татлена, дизайн-проекты Лисицкого, текстиль Поповой и Степановой, бытовые предметы, которые тоже рассматривались как средство воспитания нового вкуса. Такой выбор позволяет показать, насколько широко художники вмешивались в сферу повседневности и как они пытались вписать свои художественные идеи в реальные вещи.

«Чайник с чашками», Малевич, 1920 г

Структуру исследования я построила по типологии предметов: мебель, предметы кухни и быта, текстиль и декоративные элементы, а также детские вещи. Такой способ рубрикации кажется наиболее логичным, потому что он помогает не смешивать разные направления и более точно анализировать особенности каждой группы. Кроме того, так легче проследить, каким образом художественные идеи переходили в конкретные формы и функции.

Варвара Степанова

При выборе текстовых источников я ориентировалась на их авторитетность и прямую связь с темой исследования. В работе используются оригинальные тексты и публикации художников русского авангарда — Малевича, Лисицкого, Родченко, Поповой и Степановой. Они позволяют понять, как сами авторы формулировали свои художественные задачи и подход к организации предметного мира. Дополнительно я опиралась на работы исследователей русского авангарда, таких как Т. В. Балицкая, Е. Ковтун и А. Лаврентьев, а также других профильных интернет-ресурсов. Эти материалы помогают рассмотреть художественные идеи в контексте социальной и культурной ситуации 1920-х годов.

Варвара Степанова выполняет рисунок для тканей. Фото: Александр Родченко, 1924 г / Александра Хохлова в блузке и юбке, выполненных по экизам Надежды Ламановой, ~1924 г

Ключевой вопрос исследования звучит так: каким образом художники русского авангарда использовали бытовые предметы для формирования новой модели повседневности? Моя гипотеза заключается в том, что вещи нового быта были для них не просто объектами дизайна, а инструментами изменения привычек, восприятия и поведения человека. Через форму, материал и функцию художники пытались выстроить новую визуальную культуру, которая соответствовала бы идее «нового человека». Такое введение задаёт основу для визуального анализа предметов и помогает увидеть авангардный быт не как ряд отдельных экспериментов, а как целостный художественно-социальный проект.

Предметы «нового быта»

Мебель и интерьер

Мебель стала одной из первых сфер, где художники русского авангарда смогли применить свои идеи на практике. Особенно показателен проект рабочего клуба Александра Родченко (1925) — один из ключевых примеров «нового быта». Родченко стремился к полной рациональности формы и отказу от декоративности, объясняя это тем, что «новая форма есть новая организация жизни» (Родченко, «Производственное искусство», 1922).

«Рабочий клуб», А. М. Родченко, 1925 г / Стенд из «Рабочего клуба» с вращающимися барабанами. Реконструкция 2021 года

Его складные стулья, легкие столы и трансформируемые стеллажи демонстрируют главный принцип авангардной мебели: конструкция не должна скрывать себя, а наоборот — показывать. Это мебель, которая не украшает пространство, а организует его.

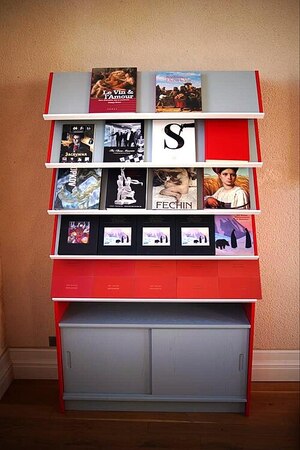

Книжный стеллаж из «Клуба». Реконструкция 2021 года / Одна из секций стола с раскладной столешницей и комплектом стульев. Реконструкция 2021 года

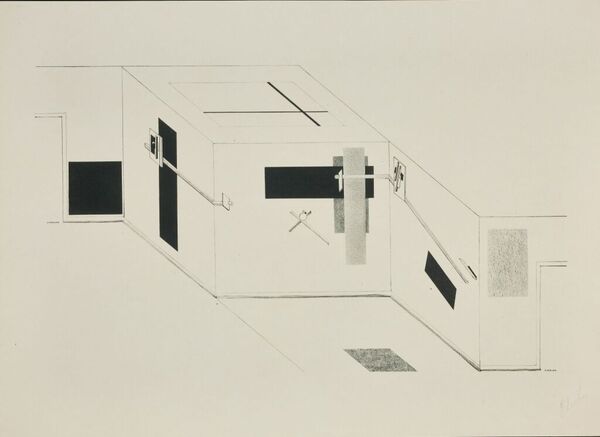

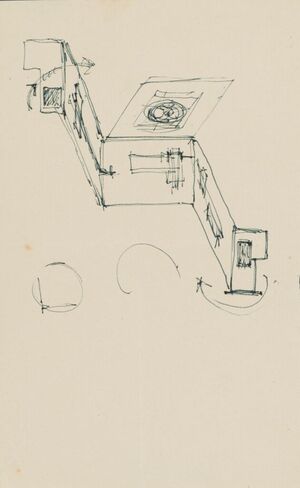

Продвижение авангарда в сферу интерьера невозможно представить без экспериментов Эля Лисицкого, который буквально «раздвинул» живопись в пространство через свои проуны. Сам художник описывал проун как «станцию пересадки от живописи к архитектуре», и именно эта логика привела его к созданию динамичных интерьеров.

«Пространство проунов (Prounenraum)». Развертка. Набросок / Оформление Пространства проунов, Эль Лисицкий, 1923 г

В «Комнате для демонстрации» (1923) плоскости, панели и мебельные элементы становятся подвижными, меняя восприятие комнаты в зависимости от положения зрителя. Такой интерьер — прямое продолжение пространственного мышления проунов, где элементы существуют не как декор, а как конструируемая среда. Лисицкий подчёркивал: «Художник перестает быть украшателем — он становится конструктором», и в интерьере этот принцип проявился особенно явно — в трансформации, модульности и активном участии зрителя в «работе» пространства.

Комната-проун, Эль Лисицкий, 1923 г

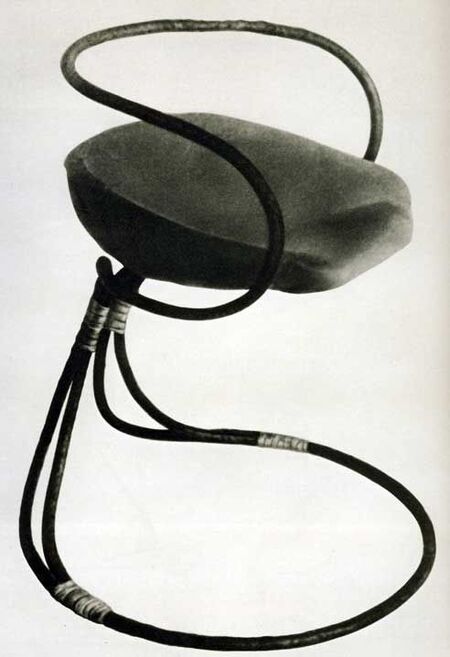

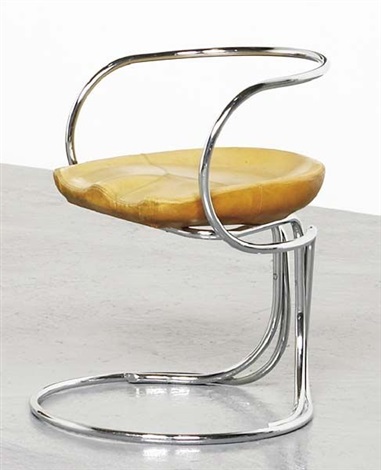

С точки зрения формальных решений знаковым объектом становится и «Татлиновское кресло». В нём Татлин применяет индустриальные материалы и принципы архитектурного расчёта. Кресло основано на изгибе фанеры и рациональном распределении нагрузки — так художник исследовал саму «логику материала», что было важной частью авангардного мышления. Его подход показывал, что предмет должен «работать», а не просто занимать место в пространстве.

Кресло, Владимир Татлин, 1927 г

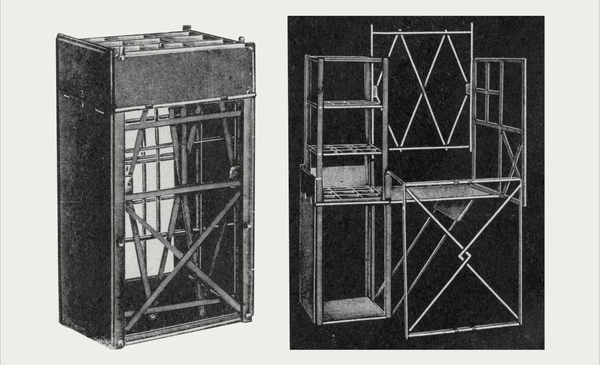

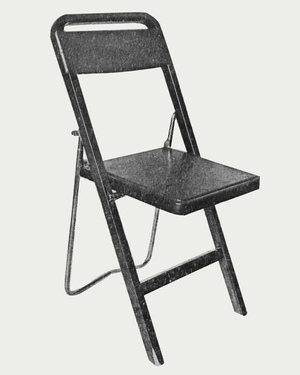

Не менее значимы работы студентов и преподавателей ВХУТЕМАСа, где формировался целый язык новой мебели. Простые стулья из фанеры, разборные табуреты, геометрические полки — всё это стало частью проекта «нормативного жилья». Исследователи отмечают, что ВХУТЕМАС стремился к созданию «универсальных форм для массового быта» (Ковтун, «Русский авангард»), что отражает социалистическую идею нового коллектива и нового человека.

Складная полка для книг. Проект Быкова / Складной стул. Проект Б. Земляницына (студенты ВХУТЕМАС)

Общая черта интерьеров и мебели авангарда — геометризм, функциональность, открытая конструкция, индустриальные материалы. Эти предметы создавались не для украшения, а для формирования новой среды, где человек взаимодействует с пространством активно и рационально. Мебель стала инструментом воспитания «нового быта» — понятного, структурированного, коллективного.

Посуда и кухонные предметы

В посуде русский авангард особенно ясно показывал, как художественные идеи могут проникать в повседневность. Именно на примере фарфора видно, что художники стремились не украшать быт, а заново формировать его визуальный язык. Характерный пример — «Чайник с крышкой» Казимира Малевича (1923), созданный по принципу супрематической геометрии. Простые объёмы, почти архитектурная логика формы и отсутствие лишних деталей подчеркивают основную установку Малевича: вещь должна быть ясной, «собранной», свободной от исторического декора.

«Чайник с крышкой», К. С. Малевич, 1923 г

Важную роль в развитии супрематического фарфора сыграли и ученики Малевича. Один из ключевых объектов — «Чашка с блюдцем с оранжевым диском и чёрным крестом» Николая Суетина (1924). Суетин переносил супрематизм на малые формы предельно аккуратно: небольшие акценты цвета, ритм плоскостей, чёткость композиции. В отличие от декоративного фарфора XIX века, здесь рисунок не украшает предмет, а задаёт структуру его восприятия. Это посуда, которая «учит» видеть мир через упрощённую и логичную систему знаков.

«Чашка с блюдцем с оранжевым диском и черным крестом», Н. М. Суетин, 1924 г

Особый пласт — агитационный фарфор середины 1920-х, где художники использовали предмет повседневного быта как средство формирования новой социальной реальности. Примером служит тарелка «Милиция» Александра Самохвалова. Лаконичный, динамичный рисунок отражает идею «героев нового времени» и показывает, как бытовой предмет превращался в носитель новой идеологии. Это уже не просто тарелка для еды, а попытка через изображение зафиксировать социальную роль человека в эпоху перемен.

Тарелка «Милиция», А. Н. Самохвалов, середина 1920-х гг

Интересно, что к предметам быта обращались художники, которых обычно не связывают с утилитарным дизайном. Так, Василий Кандинский, работая в Баухаузе, создал «Чашку» (1923), где продемонстрировал своё понимание цвета как структурообразующего элемента: геометрические акценты задают ритм формы и влияют на восприятие объёма. Несмотря на европейский контекст, этот объект логически перекликается с поисками русского авангарда — в обоих случаях художники стремились привести быт к новой системе визуального порядка.

«Чашка», В. В. Кандинский, 1923 г

Посуда Малевича, Суетина, Самохвалова и Кандинского показывает, что русский авангард работал не только с пространством и изображением, но и с самой логикой быта. Через чайник, чашку и тарелку художники пытались сформировать новую культуру повседневности — строгую, рациональную, свободную от старых украшательских традиций.

Текстиль и декоративные элементы

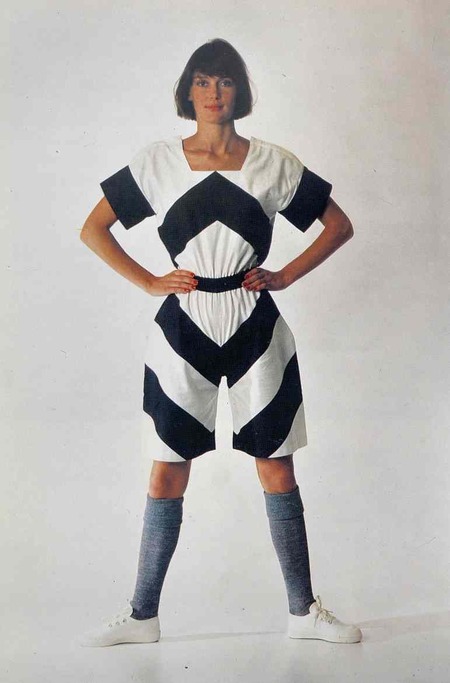

Текстильные проекты авангардистов показывают, как художественные идеи переходили в повседневную жизнь через одежду, ткани и интерьерные элементы. Варвара Степанова создавала ткани и обивку мебели, ориентируясь на модульность и повторяемость форм. Она писала: «Я работаю не для музея, а для улицы, для фабрики, для жизни» (Степанова, 1921). Геометрические композиции, контрастные цвета и чёткие линии создавали ритм, который формировал визуальное восприятие пространства и одежды, делая его одновременно функциональным и художественным.

Эскизы тканей, Варвара Степанова, 1924–1925гг

Любовь Попова также активно работала с текстилем, особенно с декоративными тканями для интерьеров и «конструктивной одежды». Её узоры основаны на прямых линиях, квадратных и прямоугольных формах, что перекликается с супрематизмом и конструктивизмом. Попова стремилась к тому, чтобы ткань «организовывала пространство», делала его логичным и структурированным, а одежда была функциональной и удобной.

Эскиз спортивного костюма Варвары Степановой, 1923 г / Елена Худякова в спортивном костюме по эскизу В. Степановой, 1985 г

Геометрия, повторяемость, функциональность и ясность форм помогали создавать среду, где каждый предмет не только служил цели, но и формировал эстетический вкус нового человека.

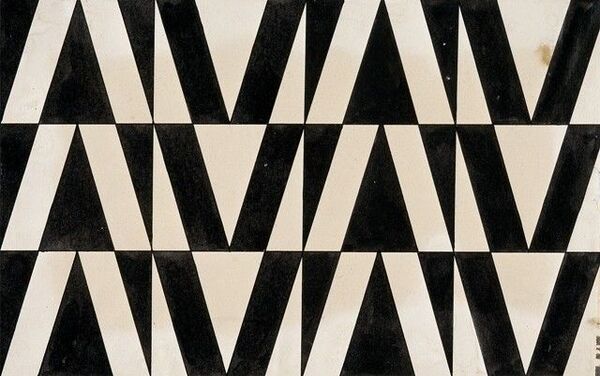

Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников Любовь Попова, 1923 / Рисунок для ткани, Любовь Попова, 1923–1924гг

Детские предметы и игрушки

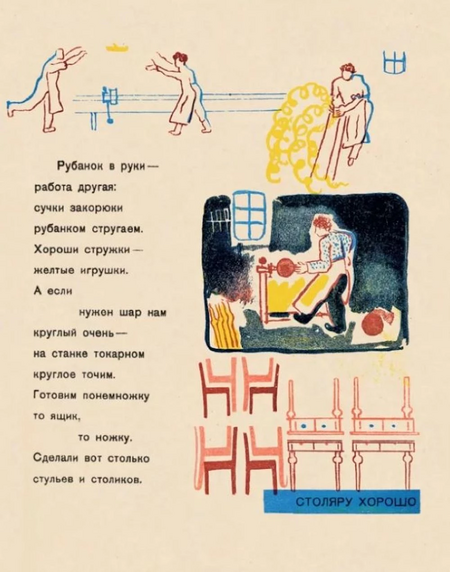

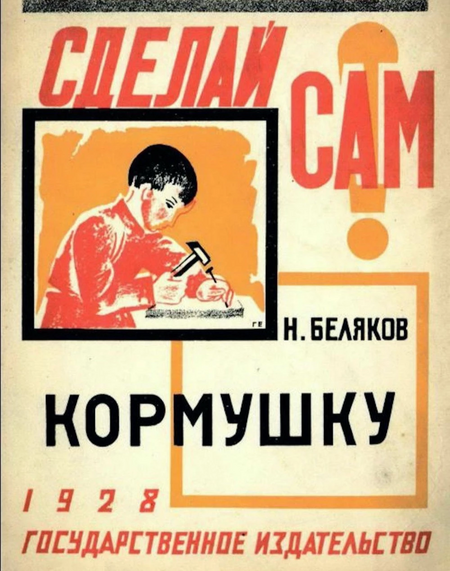

Авангардисты считали, что новый быт начинается с воспитания нового человека, поэтому не забывали уделялять внимание образовательным и экспериментальным объектам для детей. Студенты ВХУТЕМАСа делали упор на то, чтобы не создавать готовые игрушки, а давать детям возможность делать вещи своими руками — учиться конструировать, экспериментировать с формой и цветом. Так, например, в учебных пособиях того времени предлагались задания вроде «как сделать кормушку», где ребёнок становился участником процесса, а не просто игрался с уже готовыми решениями. Через такие задания дети осваивали базовые принципы композиции, геометрии и цветового восприятия, что соответствовало идее формирования нового, рационального и творческого мышления.

Полоса книги «Кем быть?» Текст: Владимир Маяковский / Обложка книги «Сделай сам кормушку». Текст: Николай Беляков.

(Одна из детских реакций на книги авангардистов в журнале «Книга детям»)

Детские объекты русского авангарда не были игрушками в привычном понимании. Это были учебные и конструкторские материалы, стимулирующие самостоятельность, развитие творческого мышления и формирование эстетического вкуса. Они показывают, что идея нового быта распространялась на воспитание и обучение детей с раннего возраста, делая их участниками художественного процесса.

Визуальный анализ и особенности дизайна

Визуальный язык предметов русского авангарда формировался под влиянием супрематизма, конструктивизма и производственного искусства — направлений, которые стремились перестроить сам принцип художественного мышления. Как отмечает Е. Ковтун, важнейшей задачей художников 1920-х было создание «новой предметности, основанной на рациональности и геометрии», где форма выводится не из украшения, а из структуры самого объекта. Именно поэтому в предметах быта исчезает декоративность как внешнее дополнение: её заменяют модули, линии, плоскости и цветовые отношения.

Тарелка с супрематической композицией. Надглазурная полихромная роспись, Казимир Малевич (композиция), Александр Кудрявцев (роспись), 1923 г

Одним из ключевых визуальных принципов становится геометризация формы. В сервизах художников ГИНХУКа и ВХУТЕМАСа композиции строятся на круге, квадрате, прямой линии. Например, в тарелках супрематической серии Кудрявцева цветовые элементы — полосы и прямоугольники работают как самостоятельная художественная структура, перенесённая из живописной плоскости в предметный мир. Цветовое поле функционирует как часть предмета, а не его «украшение», и тем самым задаёт новый способ взаимодействия с вещью.

Чашка с блюдцем с черной каймой по борту. Надглазурная полихромная роспись, Сергей Чехонин (форма), Илья Чашник (роспись), 1923–1924гг

В интерьерах конструктивистский подход проявляется особенно чётко, и это хорошо видно на примере рабочего клуба Родченко, который я уже упоминала в разделе о мебели. Здесь его принципы функциональности и мобильности объединяются в единую систему: стулья и столы складываются, стеллажи строятся по строгому ритму, а само пространство организовано под конкретные виды деятельности — чтение, собрания, обсуждения. Интерьер становится инструментом, который «работает», а не украшает среду, что напрямую продолжает логику Родченко «думать конструкцией».

Рабочий клуб А.Родченко, 1925 г

Когда Лисицкий вернулся из Европы и поселился в московской коммунальной квартире, именно бытовая среда подтолкнула его к поиску новых способов организации пространства. Хотя профессии «дизайнер» тогда ещё не существовало, он фактически выполнял её функции: придумывал трансформирующуюся мебель и разрабатывал проекты интерьеров для дома-коммуны. В его «комбинаторных» решениях конца 1920-х — начала 1930-х годов появляются разборные кресла, мобильные перегородки и встроенные модули, позволяющие одной комнате выполнять несколько функций. Эти эксперименты сделали Лисицкого одним из ранних новаторов в области гибкой, функциональной мебели, ориентированной на быт «нового человека».

Проект интерьера комнаты для дома-коммуны, Эль Лисицкий, 1927 г

В текстиле (Попова, Степанова) геометрический модуль становится основой ритма. Как отмечает А. Лаврентьев, Степанова стремилась создавать ткани, в которых «орнамент является конструкцией поверхности, а не декоративным слоем». Поэтому элементы повторяются сериями, формируя визуальную «механику» рисунка. Такой подход органично включался в быт — от одежды до интерьерных решений — формируя единый визуальный код эпохи.

Эскиз спортивного костюма, смоделированного Степановой, 1923 г / Студенты в спортивной одежде, разработанной Степановой, фотография Александра Родченко, 1924 г

В целом, анализ показывает: несмотря на различие категорий (посуды, текстиля, мебели, интерьера), все предметы подчинены единому принципу — структурной логике формы. Это вещи, созданные не ради красоты и эстетики, а ради новой организации жизни. В них нет бытовой привычности. Напротив, каждый объект предлагает новый способ видеть, пользоваться и мыслить.

Вывод

Исследование показывает, что для русского авангарда проектирование предметов «нового» быта было не второстепенной задачей, а было полноценной целью переосмыслить саму повседневность. Родченко разрабатывал мобильную мебель, способную подстраиваться под коллективные формы жизни, Лисицкий создавал трансформируемые интерьеры для домов-коммун, Малевич, Суетин и Кудрявцев переносили принципы супрематизма на утилитарную посуду, Попова и Степанова разрабатывали эскизы для будущей одежды и тканей. Даже педагогические проекты ВХУТЕМАСа стремились формировать у детей новый взгляд на предметную среду через простые конструкции «сделай сам». Эти примеры объединяет общее стремление художников не украшать быт, а преобразовывать его — делая предметы функциональными, экономичными и одновременно выразительными. В этом проявляется главная идея авангарда: менять человека через изменение вещей, которыми он пользуется на ежедневной основе.

Любовь Попова и Варвара Степанова

Ковтун Е. Русский авангард. М.: Искусство, 2003.

Лаврентьев А. Варвара Степанова. М.: Молодая гвардия, 2009. (Серия «Творцы авангарда»)

Родченко А. Производственное искусство. М., 1922.

Боулт Д., Дратт М. Амазонки авангарда: Александра Экстер, Наталья Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Варвара Степанова, Надежда Удальцова. М.: Галарт; Solomon R. Guggenheim Museum, 2000.

«Фарфор в авангарде революции» // Culture.ru. URL: https://www.culture.ru/materials/255738/farfor-v-avangarde-revolyucii. Просмотрено: 20.11.2025.

«Фарфор» // Русавангард. Online-энциклопедия русского авангарда. URL: https://rusavangard.ru/online/history/farfor/. Просмотрено: 19.11.2025.

Шик И. А. Поставангардный фарфор конца 1920‑х — первой половины 1930‑х годов и проблемы политической агитации // Articult. URL: https://articult.rsuh.ru/articult-51-3-2023/articult-51-3-2023-shik.php. Просмотрено: 18.11.2025.

«Текстильные эскизы Поповой и Степановой» // Tatlin.ru. URL: https://tatlin.ru/articles/tekstilnye_eskizy_popovoj_i_stepanovoj_sopostavlenie. Просмотрено: 18.11.2025.

«ВХУТЕМАС и дети: конструкторские задания» // Buro247.ru. URL: https://www.buro247.ru/culture/arts/29-sep-2020-vkhutemas-kids.html. Просмотрено: 18.11.2025.

«Проуны: десять фактов к первой масштабной ретроспективе Эля Лисицкого» // Artchive.ru. URL: https://artchive.ru/news/3035~Prouny_ostalis'_Desjat'_faktov_k_pervoj_masshtabnoj_retrospektive_El'_Lisitskogo. Просмотрено: 18.11.2025.

«Текстильные эксперименты Поповой и Степановой» // Arzamas. URL: https://arzamas.academy/materials/436. Просмотрено: 18.11.2025.

«Архив „Левые и Левые“» // ArtGuide.com. URL: https://artguide.com/posts/418-arkhiv-lievyie-i-liefyie. Просмотрено: 18.11.2025.

«История русского авангарда через фарфор» // The Art Newspaper Russia. URL: https://www.theartnewspaper.ru/posts/20230201-gwjc/. Просмотрено: 18.11.2025.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) (дата обращения: 17.10.25)

https://www.culture.ru/materials/255738/farfor-v-avangarde-revolyucii (дата обращения: 17.10.25)

https://www.pravilamag.ru/entertainment/696471-belyi-serviz-malevicha-i-drugie-dizain-resheniya-sovetskih-avangardistov/ (дата обращения: 18.10.25)

https://arzamas.academy/materials/436(дата обращения: 18.10.25)

https://lamanova.com/16_re-creation.html(дата обращения: 18.10.25)

https://www.culture.ru/materials/255738/farfor-v-avangarde-revolyucii(дата обращения: 18.10.25)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/11267(дата обращения: 18.10.25)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21757(дата обращения: 18.10.25)

https://arzamas.academy/materials/624(дата обращения: 18.10.25)

https://electroproject.nekrasovka.ru/tpost/moj0le56lo-mebel-vhutemasa(дата обращения: 18.10.25)

https://tatlin.ru/articles/tekstilnye_eskizy_popovoj_i_stepanovoj_sopostavlenie(дата обращения: 18.10.25)

https://artchive.ru/artists/2011~Ljubov%27_Sergeevna_Popova/works/496282~Eskiz_tkani_s_ornamentom_iz_tsvetnykh_treugol%27nikov(дата обращения: 18.10.25)

https://www.buro247.ru/culture/arts/29-sep-2020-vkhutemas-kids.html(дата обращения: 18.10.25)

https://ru.pinterest.com/pin/546905948513017833/(дата обращения: 18.10.25)

https://ru.pinterest.com/pin/202169470761638312/(дата обращения: 18.10.25)

https://arzamas.academy/materials/436(дата обращения: 18.10.25)

https://artguide.com/posts/418-arkhiv-lievyie-i-liefyie(дата обращения: 18.10.25)