Интерактивный перформанс и хэппенинг: способы взаимодействия со зрителем

Рубрикатор

• Концепция исследования

• Начало и наблюдение

• Повседневность, прямое взаимодействие

• Тело, выбор

• Инструкции, косвенное взаимодействие

• Заключение

• Библиография

• Источники изображений

Концепция

Несмотря на довольно длинную историю перформанса, дать ему точный термин становится затруднительным, так как нередко исследователи и представители этого направления предлагают разные формулировки. Однако существуют общие идеи, от которых будет отталкиваться дальнейшее исследование.

Перформанс — это вид представления, в котором изображаются переживания и/или высказывания художника.

Также термин «перформанс» можно перевести с английского как действие, что является характеризующим аспектом данного направления. Техникой воплощения может быть все что угодно, но зачастую внимание уделяется телу.

Перформанс существовал долгое время, однако тот, который известен нам сегодня, зародился и получил распространение в 60-х годах ХХ века.

Интерактивным перформанс становится в том случае, когда зритель принимает непосредственное участие. Чем же тогда отличается хэппенинг от интерактивного перформанса?

Хэппенинг — это тоже вид представления, но зародившийся чуть раньше, а именно в 50-х годах прошлого века.

В нем тоже делается акцент на процесс, но в отличие от перформанса, хэппенинг лишается драматургии, и самому автору неизвестен финал данного представления.

Интерактивность в представленных направлениях является неотделимой частью выступления, как и сам процесс. Из-за этого появляется возможность проследить за тем, как стирается граница между творцом и зрителем, а также чем эти способы могут отличаться или, наоборот, сходиться.

Данная тема была мною выбрана для визуального исследования из-за желания проанализировать способы взаимодействия со зрителем и популяризировать изучение интерактивного перформанса и хэппенинга.

Для визуального исследования отбирался материал по нескольким критериям. Очевидно, работы должны представлять собой примеры взятых на анализ направлений. Во-вторых, были учтены временные рамки, то есть в исследование присутствуют работы только второй половины ХХ века не только из-за ограничения, но и чтобы сохранить целостность анализа.

Внутри визуального исследования будут приводиться цитаты и примеры из статей студентов и профессионалов областей искусствоведения и креативных индустрий. Выбранные источники были написаны либо на русском, либо на английском языке, чтобы разнообразить исследование и сделать его более завершенным.

Принцип рубрикации визуального исследования строится на разделении работ по смысловым группам. Внутри каждого блока присутствует некоторое количество произведений, объединенные темой и способом взаимодействия, к каждой работе идет индивидуальный анализ. Таким образом легче структурировать полученную информацию и сделать выводы.

Начало и наблюдение

«4′33″» в исполнении Уильяма Маркса, Джон Кейдж, 1952

Джон Кейдж считается катализатором в авангардном искусстве и в самом перформансе. Наиважнейшей работой, послужившей вдохновением для многих творцов, является «4’33’’». Композитор не раз рассуждал на тему тишины в своих работах, но именно к этой он впервые использовал термин «перформанс». Любой музыкант способен прочитать написанные Кейджом ноты и исполнить произведение, так как суть «4’33’’» заключается в отсутствие звука. То есть Джон Кейдж предлагает аудитории на протяжении 4 минут и 33 секунд слушать не какой-либо звук от музыкального инструмента, а то, что их окружает.

Абсолютная тишина невозможна, реальные звуки становятся музыкой.

«4′33″», Джон Кейдж, 1952

Зрители данного перформанса в некоторой степени становятся частью представления, ибо они издают большую часть звуков. Зачастую аудитория остается не совсем довольна данной композицией. Джон Кейдж дает возможность порассуждать над интересующей его темой, но он никогда не говорит точный ответ [1]. Перформанс строится на личном опыте и ощущениях, там же скрываются самые разные смыслы, по этой же схеме будут работать и дальнейшие представители жанра.

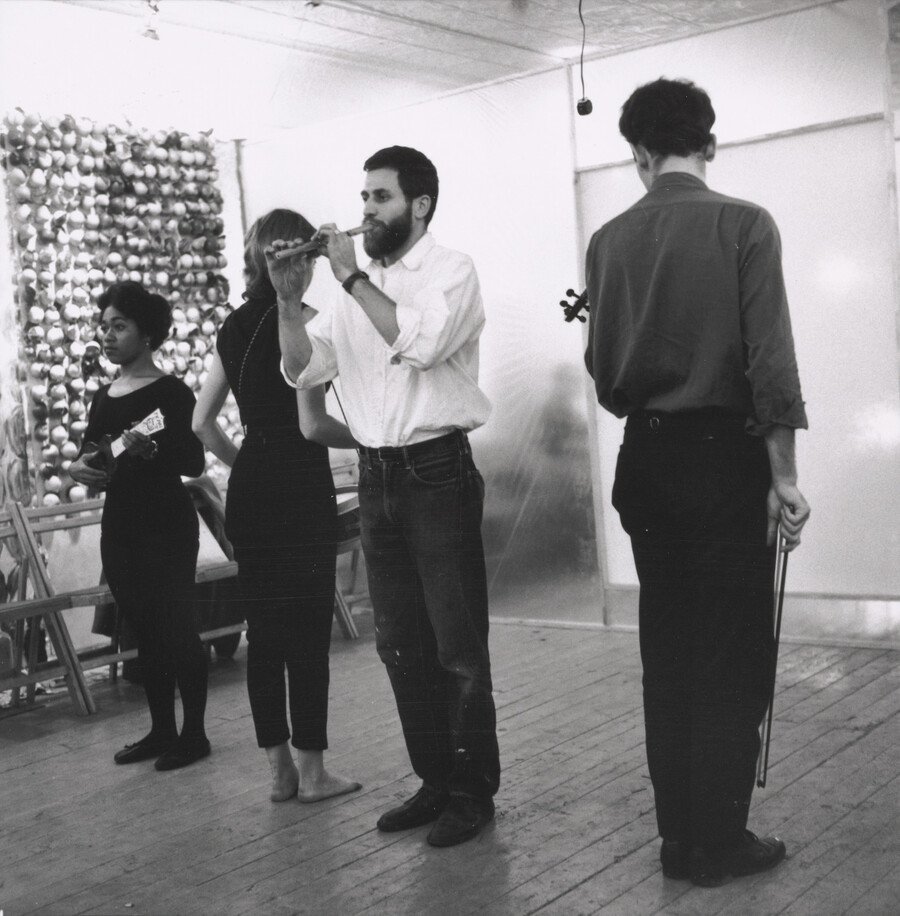

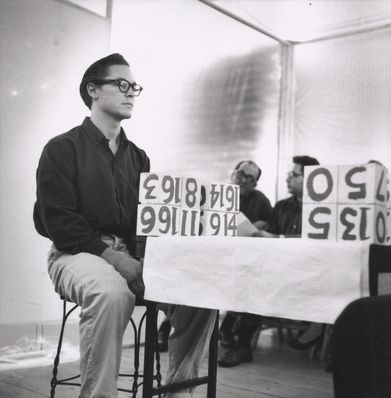

«18 хеппенингов в шести частях», Аллан Капроу, 1959

Аллан Капроу — ученик Джона Кейджа. Его работы, пожалуй, являются самыми известными на сегодняшний день. В своей работе «18 хеппенингов в шести частях» он не препятствует аудитории напрямую взаимодействовать с перформансом, однако зрители все равно ограничены правилами поведения и структурой представления. Части перформанса происходили одновременно в трех пространствах, разделенные полупрозрачной пленкой. Зритель не способен увидеть перформанс целиком, ему предстоит делать выбор. В своём перформансе Капроу предоставил зрителям возможность самостоятельно интерпретировать всё, что происходило в галерее. Данная работа повлияла на дальнейшее развитие хэппенингов.

На данном этапе формируется основа для структуры последующих интерактивных перформансов. Пока взаимодействие с аудиторией остается не таким ярким, некоторые художники продолжат такой тип связи, другие же будут использовать более оригинальные методы.

Повседневность, прямое взаимодействие

«Двор», Аллан Капроу, 1961

Выше упоминалось, что Аллан Капроу был учеником Джона Кейджа, однако наследует он больше идеи другого автора, абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока. Аллан Капроу поднимает волнующую его тему, что искусство все время пытаются отделить от повседневности. В хэппенинге «Двор» пространство наполнено старыми шинами, зрителям можно спокойно взаимодействовать с ними.

«Двор», Аллан Капроу, 1961

«Двор» становится буквально детской площадкой посреди повторяющихся экспозиций, которые нельзя потрогать. Аллан Капроу зазывает в эту игру и с помощью своего маленького сына, которому также разрешено делать что угодно [2].

«Раковина для ванной», Роберт Уитмен, 1964 г.

Роберт Уитмен внес в перформанс проекции. Художник нередко совмещает искусство с технологиями. В «Раковине для ванной» видео проецируется на зеркало, которое отражает его на стену. Зритель может подойти к раковине и увидеть то, как девушка сзади него совершает утреннюю рутину, он же становится ее частью. В отличие от других творцов Уитмен не показывает реальность грязной, она остается довольно поэтичной [3]. Художник не дает четких указаний, зритель интуитивно совершает действие.

«Хозяйство», Аллан Капроу, 1964

В «Хозяйстве» идея с искусством сохраняется, но на передний план выходит вопрос быта и конфликт между мужчиной и женщиной, знакомый куда большему количеству людей. Аллан Капроу вновь организует игры, но уже в формате соревнований, то есть взаимодействие является активным, можно сделать вывод, что это свойственная черта работ данного творца. Данный перформанс не стоит воспринимать как попытку рассорить аудиторию, художник наоборот стремится указать на проблему и возможность исправиться.

Внутри представленных работ авторы позволяют зрителю взаимодействовать с объектами и даже становиться самому частью представления. Не всегда даже выдаются какие-либо инструкции, есть действие.

Тело, выбор

«Отрежь кусок», Йоко Оно, 1964

В перформансе «Отрежь кусок» Йоко Оно надевает свое лучшее платье и садится на сцену, она дает инструкцию, что зрители могут по одному подходить и отрезать кусок от ее одежды. Чаще всего ее рассматривают как пример феминистского искусства и в доказательство приводят ее поздние слова, в прошлом художница предлагала и иные варианты понимания произведения, из чего можно предположить, что все трактовки будут верными [4].

«Отрежь кусок», Йоко Оно, 1964

Перформанс в любом случае фокусируется на взаимоотношении между автором и зрителем. С помощью «Отрежь куска» можно сделать вывод, что при стертой границы аудитория далеко не всегда эмпатична. Йоко Оно доверила свое тело и постепенно ее «я» для участников исчезло.

«Ритм 0», Марина Абрамович, 1974

Похожий опыт провела знаменитая Марина Абрамович. На столе лежат 72 предмета, с помощью которых зрители могут взаимодействовать с художницей. Марина Абрамович представила свое тело в качестве пустого холста, всю ответственность она берет на себя, то есть творец развязывает руки аудитории и теряет автономность. «Ритм 0» — не единственная работа, в которой художница подвергает свое тело испытаниям, а свою жизнь угрозе.

«Ритм 0», Марина Абрамович, 1974

Агрессия в сторону Марины Абрамович постепенно возрастала также, как и с Йоко Оно. Кульминацией стал момент, когда на художницу был направлен заряженный пистолет. Можно отметить схожий вывод, что художник зависим от зрителя и его выбора.

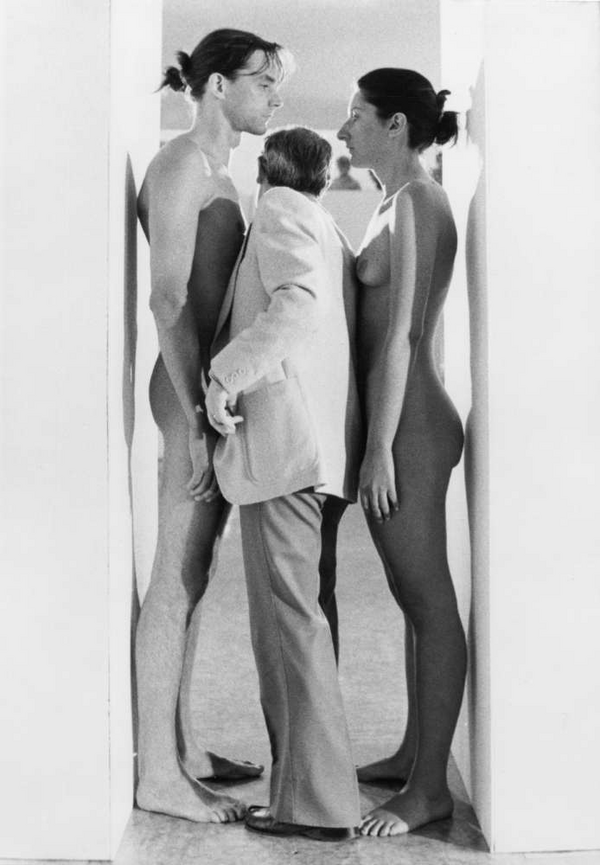

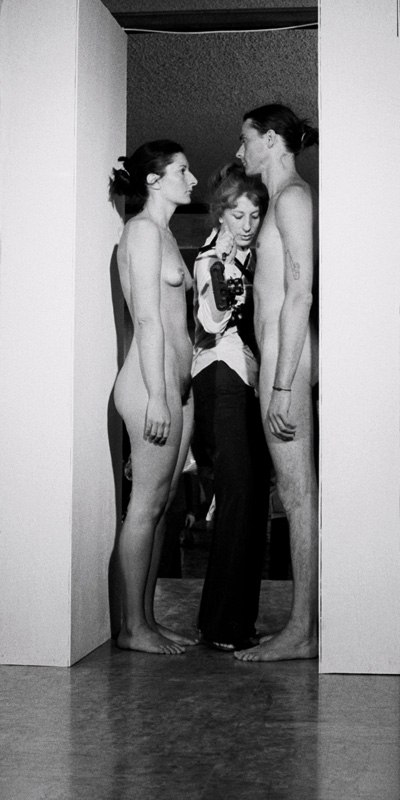

«Импондерабилия», Марина Абрамович и Улай, 1977 г.

В «Импондерабилии» Марина Абрамович уже совместно с Улаем участвуют в своей работе, они, будучи нагими, встают друг напротив друга в узком проходе, зритель выбирает лицом к кому пройти через проем, чтобы попасть в музей. Конечно, аудитория отреагировала неоднозначно на данную работу, многие отнеслись брезгливо [5], и вскоре после начала прибыла полиция, так что перформанс не был доведен до конца. Абрамович и Улай и изучают тему интимности, и разрушают границу традиционного искусства. Автор и зритель становятся неотделимыми частями от произведения.

Наблюдая за представленными работами, я сначала хотела отметить, что чем меньше зритель ощущает ответственность, тем больше проявляется жестокости, но это было бы слишком резким и некорректным заявлением. Другие рассмотренные перформансы и хэппенинги тоже предлагают свободное взаимодействие, однако в них не было подтверждено или отвергнуто, что автор берет полную ответственность на себя, так что аудитория и не спешит переходить эту черту. Интересно и различие взаимодействий между «Импондерабилией» и «Ритм 0». В «Ритм 0» Марину Абрамович раздевали и были попытки сексуализированного насилия, «Импондерабилия» же быстро была закончена, тогда встает вопрос: «Есть ли то, что дозволено зрителю, но запрещено автору в рамках интерактивности?»

Работы объединяет тема тела и потери автономности, что можно рассматривать и со стороны вопроса сексуальности и гендера, так и со стороны восприятия автора зрителем. Творец, отдающий свое тело, стирает границы.

Инструкции, косвенное взаимодействие.

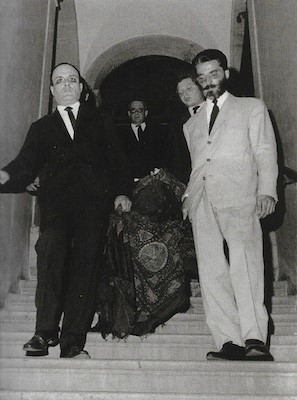

«L’enterrement de la Chose», Жан Жак Лебель, 1960 г.

Жан Жак Лебель приглашает зрителя поучаствовать в своеобразных похоронах. Хоть данная работа и является хэппенингом, в ней заложен четкий мотив, а именно прощание с Ниной Торен, подруга, которая была изнасилована и убита, данный хэппенинг является политическим обращением.

«L’enterrement de la Chose», Жан Жак Лебель, 1960 г.

Лебель просит зрителей прийти в костюмах и принять участие во всех этапах. Церемония состояла из чтения «службы», в которой были отрывки произведений Жорси-Карла Гюисманса и Маркиза де Сада, вынесения гроба с скульптурой Жана Тингели и отпускания его в канал. Участие аудитории можно назвать косвенным, так как в нем отсутствует полная свобода действий, но для церемонии необходимы свидетели и помощники.

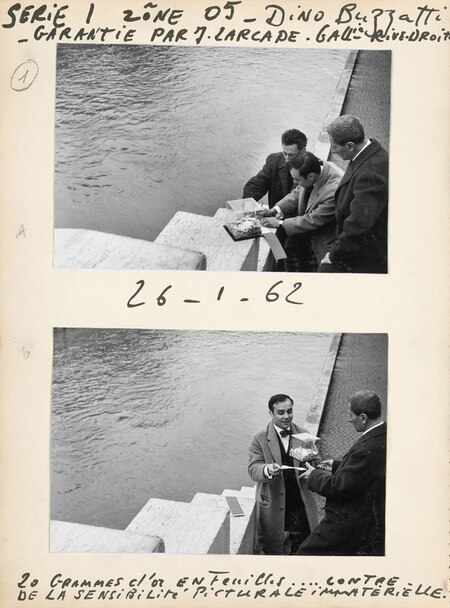

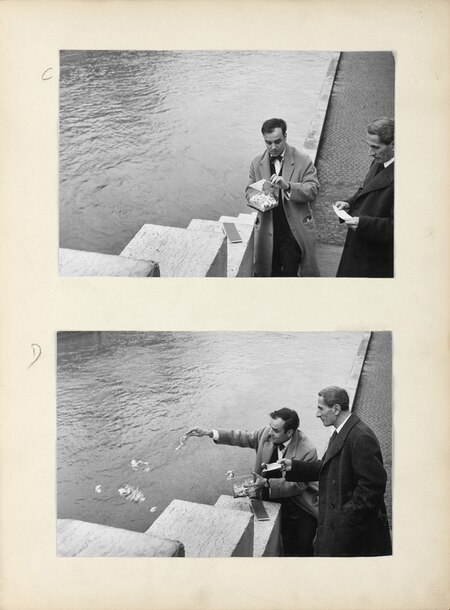

«Зона нематериальной живописной чувствительности», Ив Кляйн, 1962

Ив Кляйн является очередным автором, рассуждающим над значимостью собственного искусства. «Зона нематериальной живописной чувствительности» — перформанс, внутри которого происходит сделка, а именно художник продает документ, подтверждающий владение над пустым пространством, в обмен на золото. Если покупатель хочет сделать перформанс завершенным, то ему придется сжечь чек, а Кляйну — выбросить половину золота в реку. Во время перформанса всегда присутствуют зрители. С одной стороны, аудитория занимает роль наблюдателя, с другой, она участвует напрямую в процессе. Перформанс существует из-за желания художника понять, насколько можно оценить нематериальность его творений, что возвращает к вопросу об отношении публики, музеев к искусству и к проблеме потребления.

Представленные в этом блоке работы можно назвать церемониальными, в них необходимо следование определенным инструкциям, при этом зритель принимает участие в процессе и становится неким завершением в произведении.

Заключение

Все рассмотренные работы можно разделить на разные группы взаимодействий со зрителем. В некоторых произведениях именно аудитория ведет представление, в других — автор ставит ограничения. Самым удивительным моментом становится взаимосвязь темы хэппенинга/перформанса и способа коммуникации: тема тела с большей вероятностью будет раскрываться через активное участие, а церемонии — через более пассивное. Во всех произведениях авторы делают первый шаг в размытии границ между собой, работой и зрителем, последние же продолжают это действие и способны даже завершить его.

Притчетт Дж. (Pritchett J.) // What Silence Taught John Cage: The Story of 4’33’ // macba URL: jamespritchett_cage_eng.pdf (дата обращения: 14.11.2025)

Мейер-Херманн Е. (Meyer-Hermann E.) // Исследовательский институт Гетти // 2008 // 15, 17 стр.

Хиноджоса Л. (Hinojosa L.) // Bathroom Sink // Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía URL: Bathroom Sink (дата обращения: 14.11.2025).

Конканнон К. (Concannon K.) // Yoko Ono’s «Cut Piece»: From Text to Performance and Back Again, PAJ: A Journal of Performance and Art // издательство Массачусетского технологического института // 2008 // 83, 92 стр.

Хемфрис-Моррис Э. (Humphreys-Morris A.) // «The Artist is a Doorway»: An Analysis of Marina Abramovic’s 1977 performance piece, Imponderabilia // ACADEMIA URL: _The_Artist_is_a_Doorway_An_Analysis_of_Marina_Abramovic_s_1977_performance_piece_Imponderabilia-libre.pdf (дата обращения: 14.11.2025)

Келли Дж. (Kelley J.) // Childsplay: The Art of Allan Kaprow // Издательство Калифорнийского университета // 2004 // 100, 105 стр.

Булычёва Д. Ф. // Перформанс и хэппенинг: общее и частное // Кострома, «Вестник КГУ». 2010. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/performans-i-heppening-obschee-i-chastnoe?ysclid=mi09x14a73429242617 (дата обращения: 15.11.2025)

Суворова А. А., Устькачкинцев Н. О. // ПЕРФОРМАНС, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ, ХЭППЕНИНГ: ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЙ // Пермь, «Социальные и гуманитарные науки: теория и практика». 2017. URL: ПЕРФОРМАНС, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ, ХЭППЕНИНГ: ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЙ — тема научной статьи по языкознанию и литературоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (дата обращения: 14.11.2025)

Тарасов А. // Постмодернистские арт-практики: хэппенинг, перформанс // Липецк, «Аналитика культурологии». 2009. URL: Постмодернистские арт-практики: хэппенинг, перформанс — тема научной статьи по искусствоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (дата обращения: 14.11.2025)