Город как сцена. Эволюция образа города в русской фотографии

Фотография в России фиксирует не только облик города, но и способ его переживания. От величественного Петербурга и купеческой Москвы XIX века путь ведёт к стремительному индустриальному мегаполису 1930-х. Эта трансформация видна в кадре: взгляд проходит путь от созерцательного к конструктивистскому, от позиции стороннего наблюдателя к участию в движении городской жизни.

Это исследование прослеживает, как фотография в России меняла взгляд на город: от статичных панорам XIX века к живому уличному репортажу начала XX столетия, и далее к конструктивистской оптике индустриальной эпохи. Город становится не только пространством, но и визуальным языком, через который можно увидеть энергию времени и трансформацию общества.

Александр Родченко

Город это не просто пространство. В XIX–XX веках он становится визуальным символом развития страны, ареной социальных изменений и лабораторией новых художественных взглядов. Фотография превращает город в «выразительный механизм»: фиксирует архитектурный порядок имперской эпохи, наблюдает за жизнью улиц на рубеже веков, анализирует структуру индустриального мира 1930-х. Так рождается новая оптика: от созерцания к участию, от документа к исследованию.

Имперский город

С середины XIX века фотография становится новым окном в городское пространство. С появлением фотоаппаратов и пленки город начинает фиксироваться не только как географическая карта, но как визуальная метафора власти и порядка. В Москве и особенно в Петербурге фотографы начинают систематически снимать архитектуру и улицы, создавая «альбомные» виды города. Эти фотографии задают тон эстетике имперской столицы: строгие фасады, симметрия, оси, длинные выдержки, всё говорит об устойчивости и монументальности. В этом контексте знаменитый фотохудожник Карл Булла открывает студию на Невском проспекте и получает разрешения снимать город, что делает его хронистом грандиозной городской среды.

Карл Булла

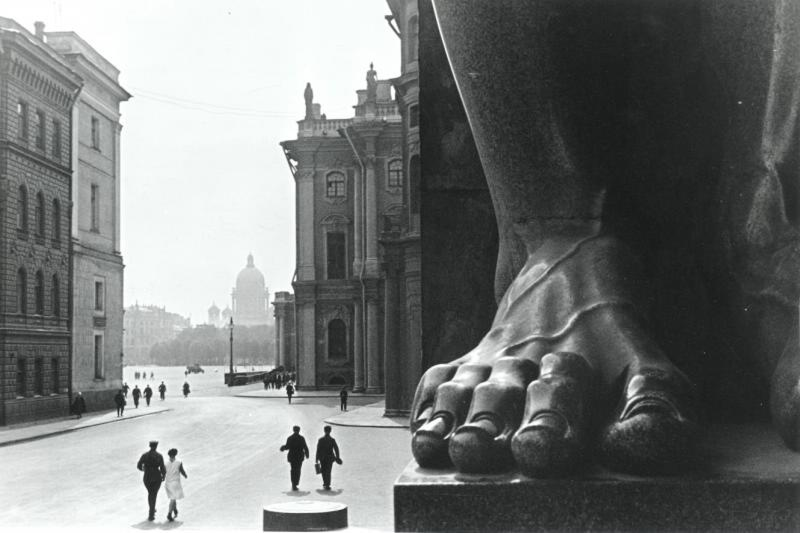

Архитектурная строгость и симметрия становятся центром визуального повествования. Здания — купола, колонны, фасады — почти заполняют кадр, а люди в этих снимках зачастую отсутствуют или едва заметны. Такое представление усиливает ощущение города как величественной декорации, где архитектура сама по себе — главный герой. Эти виды подчёркивают величие имперской столицы и её визуальный порядок.

Сергей Львович Левицкий — один из пионеров фотографии в России. Его студийная практика, технические эксперименты (освещение, задники) и художественный подход к портрету влияют и на восприятие города: фотография становится не просто документом, а произведением искусства. Образ города, формируемый фотографами, впоследствии унаследует эстетику Левицкого: гармония, порядок, свет и тень.

Панорамные виды Петербурга с высоты (балконы, крыши, колонады) служат не просто эстетическим приёмом, но визуальным заявлением власти. Фотограф, размещаясь выше, наблюдает город, фиксирует его оси и перспективы. Такой ракурс создаёт ощущение визуального контроля и господства над пространством — город предстает как упорядоченная геометрическая структура, отражение имперской мощи.

Карл Карлович Булла

Из-за длинной выдержки многие улицы в ранних фотографиях выглядят почти безлюдными — движение остается лишь намёком, люди не фиксируются. Это создаёт эффект театральной постановки: улицы это не живое пространство, а тщательно выстроенная декорация. Архитектурные линии, фасады и перспективы становятся главной визуальной историей, а жизнь города приглушенным фоном.

Карл Карлович Булла

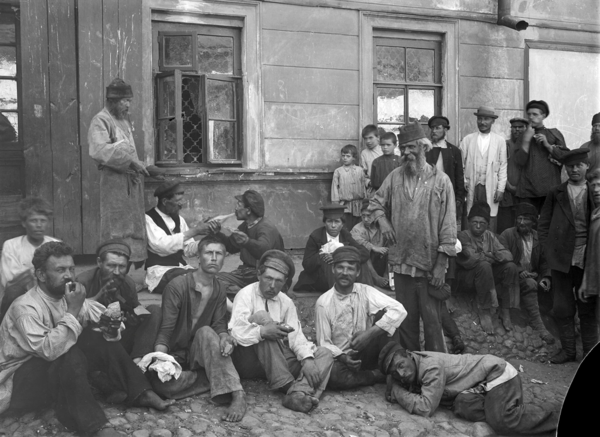

Булла не ограничивается архитектурой, он начинает фиксировать элементы городской жизни: прохожих, транспорт, рынки, работяг. Эти кадры добавляют социальный контекст: город не только как монумент, но как живое пространство. Такие фотографии становятся первой формой городского репортажа, отражающего повседневность имперской столицы.

Карл Карлович Булла

Город перестаёт быть просто сценой, он становится символом имперского величия. В архитектурных панорамах, фасадах и улицах Петербург представлен как визуальный язык власти: оси улиц, купола, колоннады, всё выстроено, чтобы олицетворять порядок и непреходящую мощь. Фотографии города это средство официальной репрезентации, показывающее не просто географию, а идеологию.

Карл Карлович Булла

Живой город

Город оживает на фотографиях: улицы наполняются людьми, транспортом, рынками, досугом. «Маленький человек» выходит на первый план, фиксируется социальная жизнь, контрасты и динамика. Городская фотография перестаёт быть исключительно архитектурной, она становится хроникой повседневности.

Начало XX века ознаменовано ростом уличной фотографии. Фотографы фиксируют живой город: прохожих, уличные сцены, повседневные события. Камера всё чаще перемещается с фиксированной позиции на «глаз фотографа», исследующего динамику города. Такие снимки создают эффект непосредственного присутствия и позволяют зрителю наблюдать жизнь города изнутри.

Карл Карлович Булла

Рынки, лавки и торговые улицы становятся центром городского визуального нарратива. Фотографы фиксируют движение людей, хаотичную энергетику торговли, детали городской жизни: витрины, вывески, мелкую торговлю. Эти сцены показывают социальную структуру города и становятся «живым фоном» для исторического исследования.

Максим Дмитриев

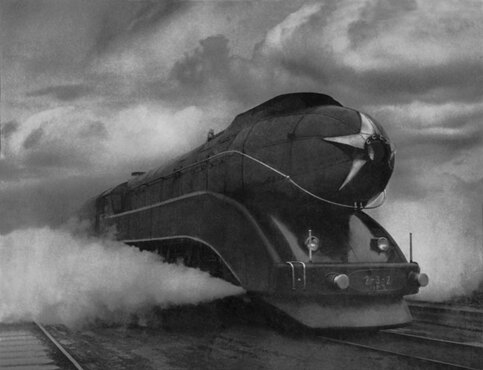

Трамваи, конки и первые автомобили фиксируют ритм города. Фотографии с движением показывают современность: транспортная динамика становится важным элементом городской сцены. Камера фиксирует взаимодействие человека и техники, городскую «механизацию» и социальные изменения, сопровождающие индустриализацию.

Репортажная фотография позволяет выделить социальные группы: рабочих, детей, торговцев. Эти фотографии показывают город глазами его жителей, а не как архитектурный объект. «Маленький человек» становится главным героем кадра, демонстрируя контрасты и повседневную жизнь городской среды.

Максим Дмитриев

Городская жизнь отражается не только в улицах и на рынках, но и в местах досуга: парках, скверах, кафе. Фотографии фиксируют прогулки горожан, детские игры, отдых на набережных. Эти кадры показывают культурные и социальные практики жителей, раскрывают город как пространство не только работы, но и развлечений.

Максим Дмитриев

Живой город показывает и контрасты: роскошь купеческих кварталов соседствует с нищетой рабочих и бедных. Фотографии фиксируют улицы с разной социальной средой, создавая визуальный диалог между богатством и бедностью. Эти кадры помогают исследовать социальную структуру города и изменения в общественном сознании в начале XX века.

Максим Дмитриев

В 1910‑х годах начинают появляться эксперименты с цветной фотографией и новыми визуальными приёмами: ручная раскраска, автотипы, новые ракурсы. Эти эксперименты расширяют возможности фиксации городской жизни, делают изображения более эмоциональными и выразительными, приближают фотографию к художественному осмыслению города.

Сергей Прокудин-Горский

Фотографы-пионеры, такие как Карл Булла и Максим Дмитриев, формируют традицию уличного репортажа. Их работы фиксируют как архитектуру, так и повседневную жизнь города: людей, транспорт, рынки, скверы. Эти хроники становятся бесценным источником для историков и искусствоведов, показывая город глазами современников и раскрывая социальные и культурные особенности начала XX века.

Карл Карлович Булла

Городская фотография показывает социальное разнообразие: богатые кварталы и бедные улочки, оживленные рынки и пустынные переулки. Контрасты становятся важным элементом визуального нарратива, показывая, как переплетаются разные социальные миры, и создавая многослойный портрет города. Фотографии дают зрителю возможность увидеть город во всей его сложности и динамике.

Максим Дмитриев

Новая оптика: фотографический авангард в Советской России

Фотография перестаёт быть просто «зеркалом города», она становится инструментом выражения идеи, движения, идеологии. Авангардные фотографы исследуют новые ракурсы, свет, монтаж, типографику. Фото превращается в язык, который может передавать динамику времени, социальные трансформации и утопические представления о будущем.

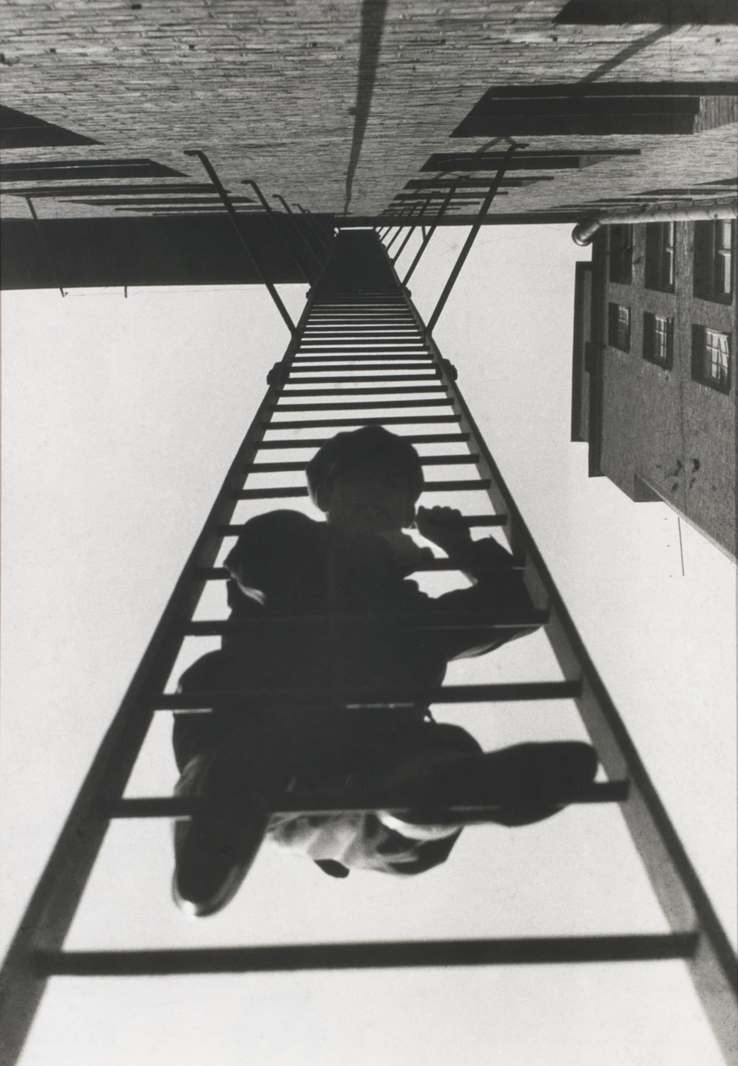

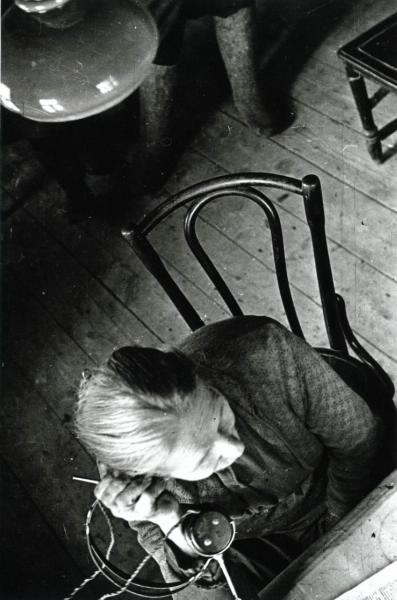

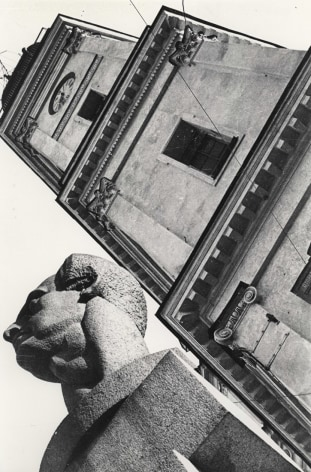

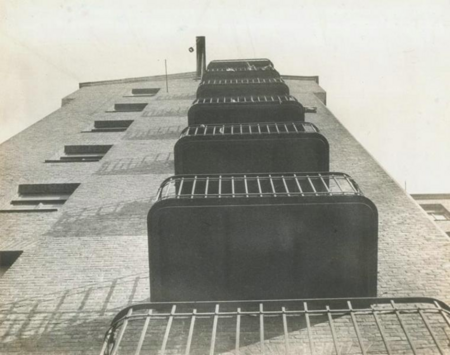

В 1920-е фотографы сознательно отказываются от «привычного взгляда». Оптика становится инструментом идеологического и художественного разрыва с прошлым. Съёмка сверху вниз, снизу вверх, перекосы горизонта и диагональные композиции превращают город в лабиринт линий. Новый ракурс это не случайность, а заявление: мир изменился, и видеть его следует иначе.

Александр Родченко

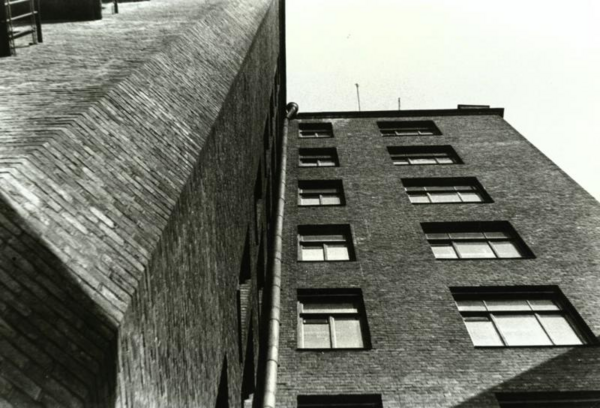

Город 1920-х превращается в набор чистых форм: круги, спирали, вертикали, плоскости. Фотографы изучают архитектуру как абстрактный объект, где важнее ритм и композиция, чем содержание. Снимки теряют сюжетность и становятся похожими на графику или чертёж это новый уровень визуального анализа реальности.

Борис Игнатович

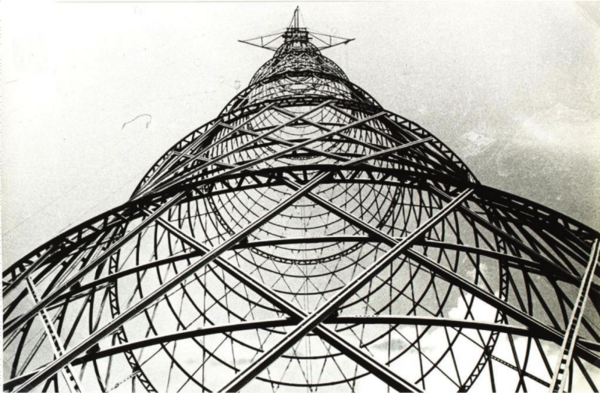

Конструктивистская архитектура идеально подходит для нового фотографического языка. Клубы, башни, радиостанции, фабрики-кухни создают геометрию, которая существует для камеры: острые углы, раскрытые каркасы, стекло, металлические фермы. Фотография не только документирует архитектуру она помогает её осмыслить.

Александр Родченко

Родченко создаёт язык фотографической конструкции. Он использует лестницы, перекрытия, перекрёстные линии, чтобы выстроить в кадре динамическую структуру. Город становится пространством эксперимента, нет центра, нет стабильной точки. Фотография превращается из документа в интеллектуальное действие.

Александр Родченко

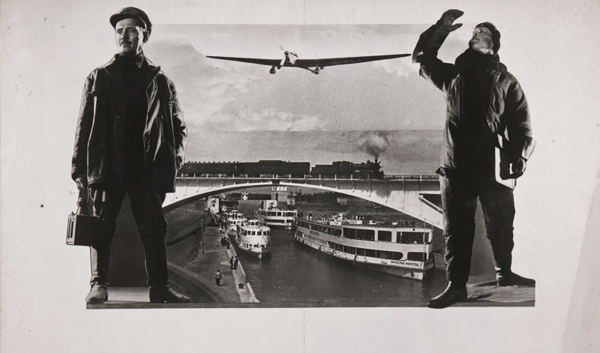

Густав Клуцис не снимает город — он создаёт его заново через монтаж. Фотомонтаж становится «архитектурой идеологии»: линии, фрагменты зданий, динамические фигуры соединяются в новые структуры. Город предстает как пространство будущего, собранное из элементов настоящего.

Густав Клуцис

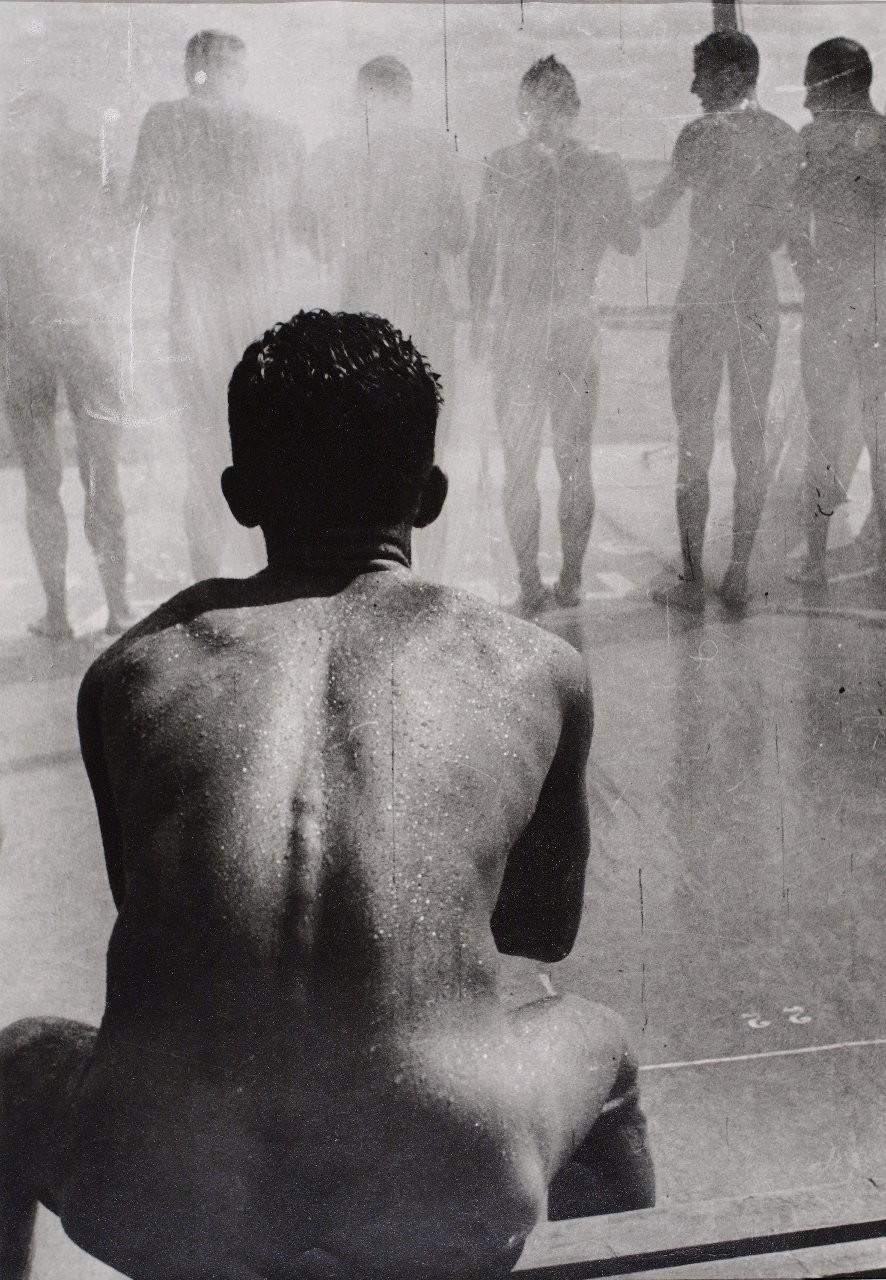

В авангарде интерес смещается от людей к структурам труда. Конвейеры, механизмы, колонны станков — это новая эстетика ритма и механизации. Фотография выявляет системность, повторяемость, модульность индустриального города. Это больше похоже на партитуру, чем на репортаж.

Аркадий Шайхет

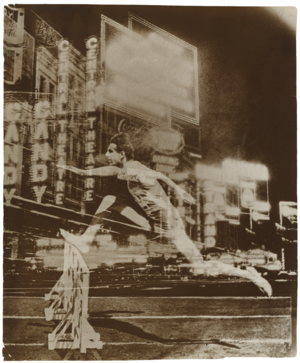

Лисицкий подходит к фотографии как архитектор: пространство нужно спроектировать. Фотопластики, комбинированные изображения и эксперименты с перспективой превращают городской фрагмент в символ. Его работы — это не отражение города, а его концептуальная модель.

Эль Лисицкий

Фотографы начинают замечать то, что раньше считалось «пустым»: тени, стеклянные отражения, пересечения плоскостей. Город превращается в графическую композицию. На снимках исчезает повествование — остаётся структура.

Борис Игнатович

Авангард вводит в фотографию ощущение скорости. Смещения, следы движения, размытые формы, камера фиксирует не объект, а процесс. Город воспринимается как поток энергии, а фотография как способ уловить ритм движения.

Аркадий Шайхет

Авангард полностью переосмыслил фотографию города. От документирования — к анализу формы. От содержания — к структуре. От фиксации — к созданию нового пространства. Фотография перестала быть зеркалом и стала инструментом мышления, формирующим восприятие городской реальности.

Эль Лисицкий

Заключение

История города в трёх эпохах: имперской, модерной и авангардной показывает, что город развивается не линейно, а как живая система, отражающая изменения общества. Каждая часть исследования демонстрирует свою модель городской жизни и свои механизмы формирования пространства. Имперский город конца XIX века это пространство репрезентации и порядка. Его архитектура создавалась как выражение государственной мощи: монументальные фасады, оси улиц, регулярные площади. Город подчинял человека, задавая строгие иерархии и визуальную стабильность. Это была статичная модель, где форма важнее содержания. Живой город начала XX века меняет эту логику. Улицы наполняются движением: транспорт, витрины, рабочие кварталы, массовая культура. Город становится ареной повседневности, местом возможностей и социальных взаимодействий. Он обретает ритм, скорость, человеческий масштаб. Архитектура перестаёт только демонстрировать власть и начинает отвечать на потребности растущего общества. Авангардный город 1920–1930-х превращает архитектуру в инструмент преобразования жизни. Это время экспериментов с планировкой, типовыми домами, коллективными формами быта. Город становится проектом будущего: рациональным, технологичным, идеологически заряженным. Он отказывается от прошлого ради утопии — попытки создать новую социальную структуру. Все три этапа не исключают друг друга, а образуют многослойность, характерную для современного города. Имперская структура, модерная уличная жизнь и авангардные экспериментальные районы существуют рядом, формируя сложную, разнообразную среду. Главный вывод: город это не набор зданий, а процесс. Он постоянно переписывает себя, сохраняя следы разных эпох. Империя дала структуру, модерн — динамику, авангард — смелость менять нормы. Современный город рождается на пересечении этих трёх сил: стабильности, движения и эксперимента.

С. О. Хан-Магомедов. Русский авангард: архитектура и фотография. — М.: Стройиздат, 1996.

О. А. Лаврентьев. Фотография в русском авангарде. — М.: Искусство, 1984.

Дмитриева Т. Б. История фотографии в России. 1839–1881. — М.: Искусство, 2009.

Дмитриева Т. Б. История фотографии в России. 1881–1917. — М.: Искусство, 2012.

Д. Бальтерманц, С. Морозов (ред.). Фотография в России XX века. — М.: Планета, 1995.

А. А. Дьячков. Русская фотография XIX века. — СПб.: Лики России, 2000.

Фотографы и монографии

Сергей Прокудин-Горский. Цвет России. — М.: Ломоносов, 2012.

Родченко А. Фотографии и фотомонтажи. — М.: Аврора, 1982.

Борис Игнатович. Человек с киноаппаратом фотографии. — М.: Советский художник, 1978.

Ида Наппельбаум. Портреты эпохи. — М.: Советский художник, 1977.

А. Шайхет. Время, события, люди: фотографии 1920–1930-х годов. — М.: Планета, 1980.

История города и визуальная культура

Г. Б. Минц. Петербург XIX века: город и жители. — СПб.: Культурная столица, 2005.

А. М. Кантор. Москва купеческая: город, люди, быт. — М.: Молодая гвардия, 2010.

В. Хазанова. Советский город 1920–1930-х: архитектура и идеология. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

С. О. Хан-Магомедов. Конструктивизм. В 2 т. — М.: Стройиздат, 1990.

Каталоги выставок и архивные источники

Государственный Русский музей. Русская фотография. 1850–1910. Каталог выставки. — СПб., 1999.

Музей Москвы. Город и фотограф. Москва в снимках 1900–1930-х. Каталог выставки. — М., 2018.

Госфотоархив им. Прокудина-Горского (Библиотека Конгресса США). Архив цветных снимков 1900–1916.

РГАКФД (Российский государственный архив кинофотодокументов). Коллекции фотографов 1860–1930-х.

Статьи и исследования

Богданов А. «Русская фотография как городской документ». // Вопросы искусствознания, 2015.

Тарасова Е. «Конструктивистская оптика: фотография как метод». // НЛО, 2013.

П. Ч. Уэйт. «Urban Modernity in Russian Photography». // Journal of Urban History, 2017.

I. Leyda. Photography in Russia: 1840–1940. — The Viking Press, 1982.