Метаирония в московском концептуализме 1970-80-х

(I.)КОНЦЕПЦИЯ (II.)ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА (III.) ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ (IV.) АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ — (4.1) Живопись: Комар и Меламид — (4.2) Инсталляция и текст: Илья Кабаков — (4.3) Исполнители: Андрей Монастырский (V.) ЗАКЛЮЧЕНИЕ (VI.) ИСТОЧНИКИ

(I.)КОНЦЕПЦИЯ

Что происходит с сознанием художника, когда единственный язык, на котором он может говорить — это язык идеологии?

Это вопрос не исторический и не политический в узком смысле. Это философский вопрос о возможности наблюдения и честного высказывания в условиях, когда язык полностью захвачен системой.

Московский художник 1970–80-х годов оказался в уникальной ситуации: он не мог молчать (художник должен говорить), он не мог критиковать прямо (опасно), он не мог влиять (это была бы ложь).

Оставалась одна альтернатива: удвоить язык, воспроизвести его таким образом, чтобы в самом воспроизводстве появилась трещина, сквозь которую проглядывает механизм этого языка.

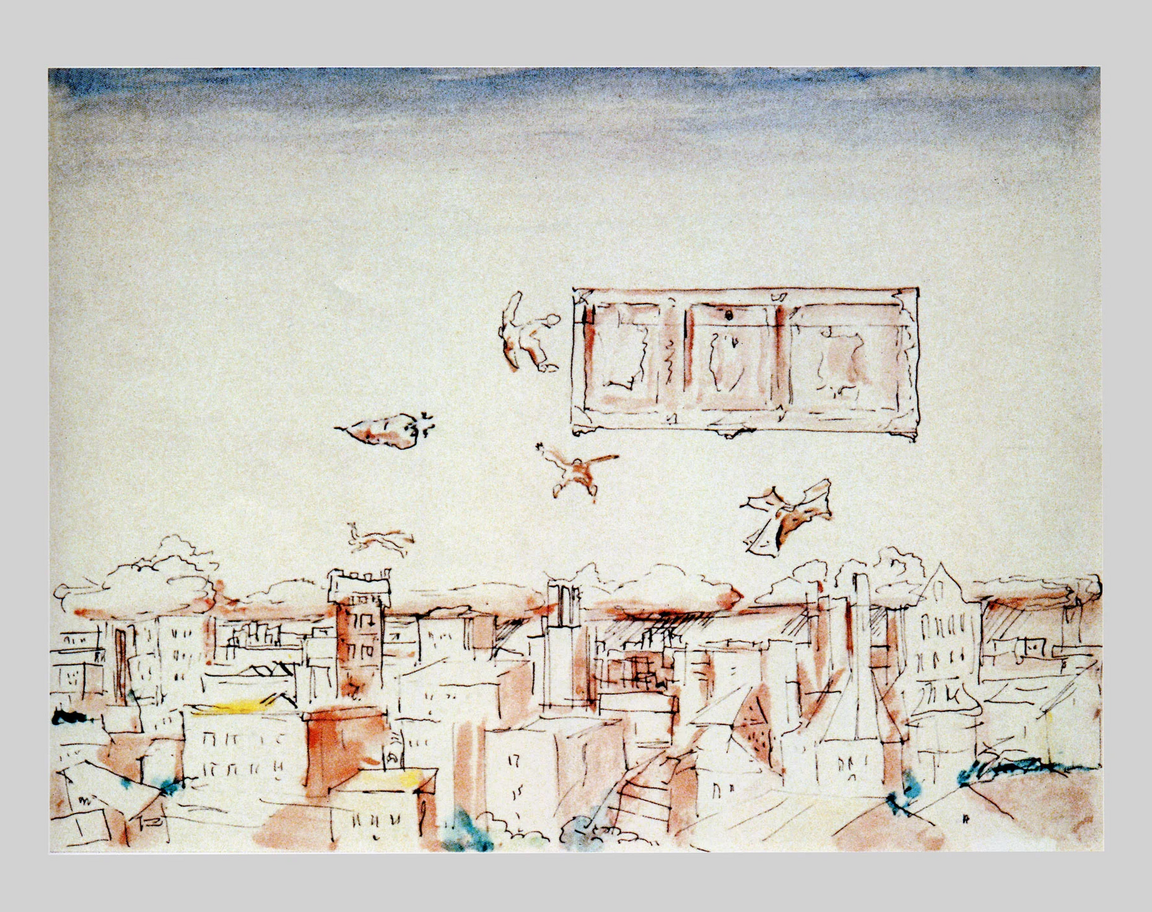

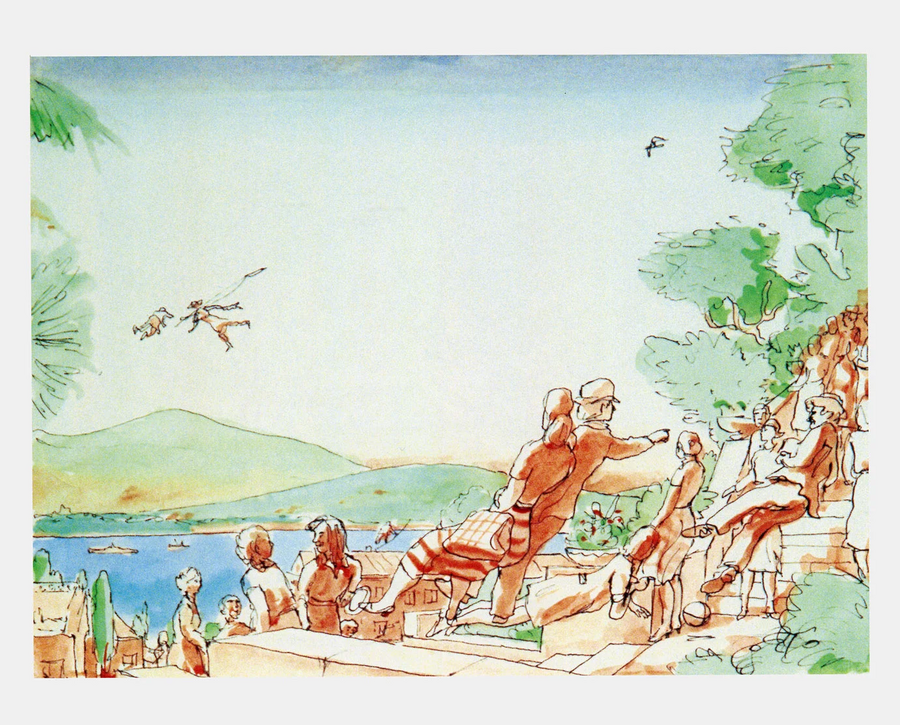

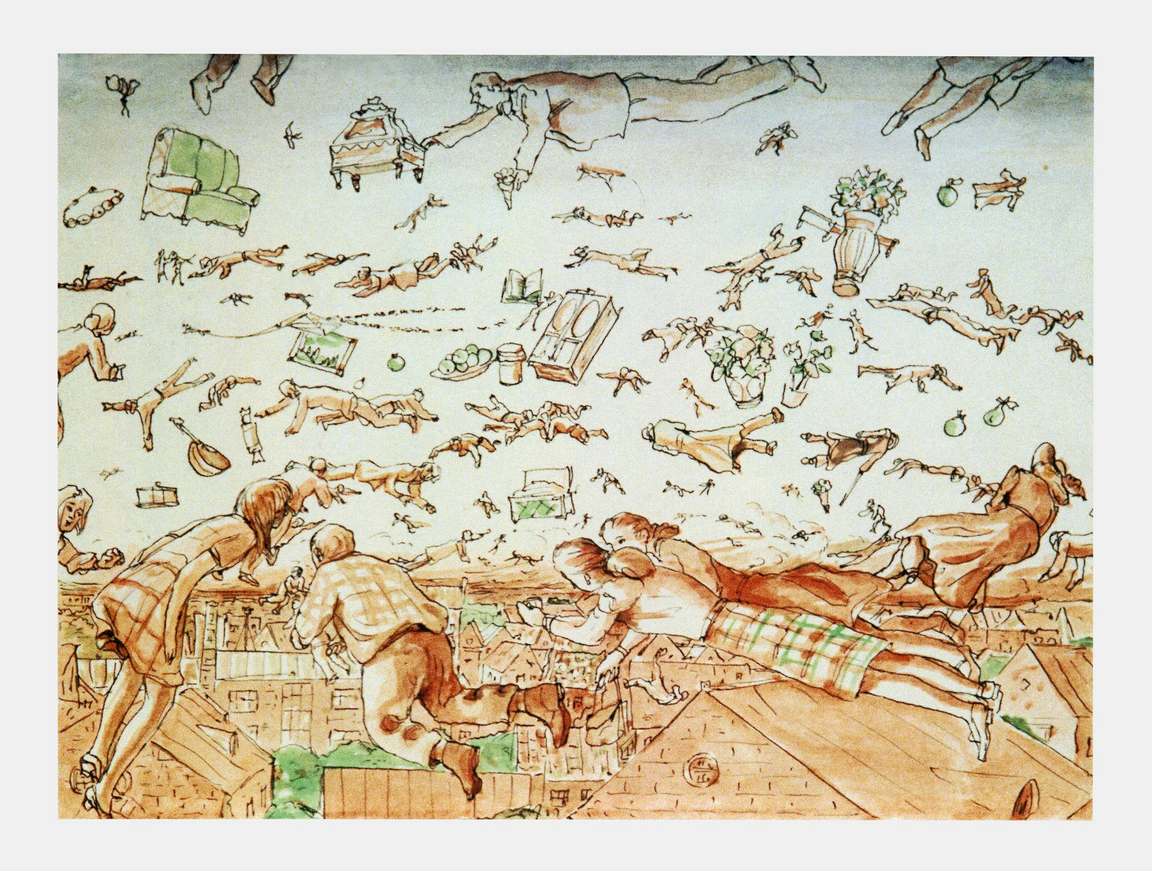

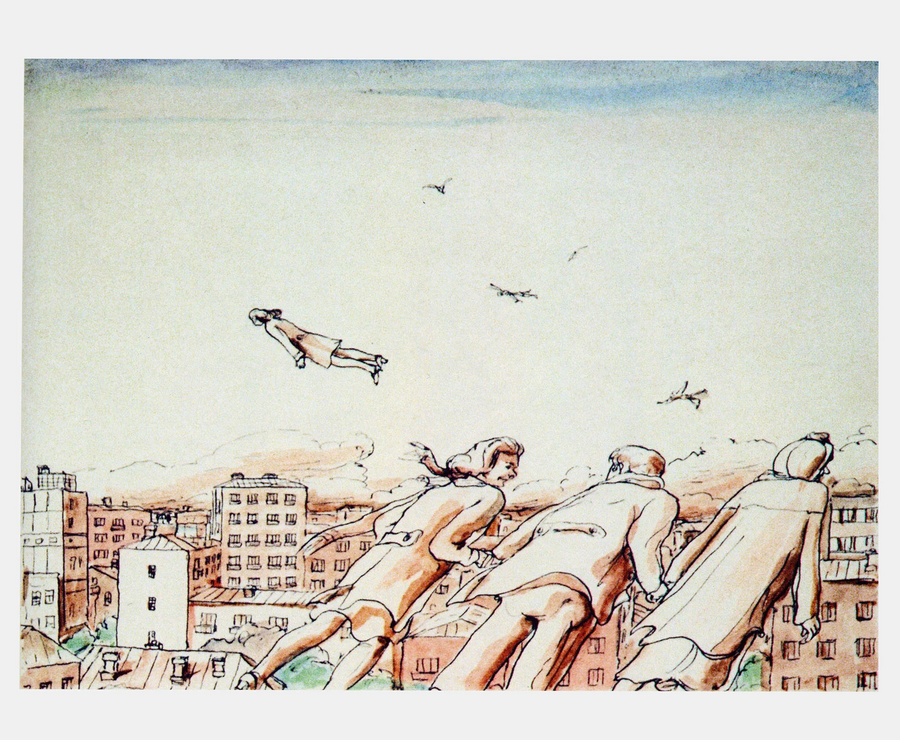

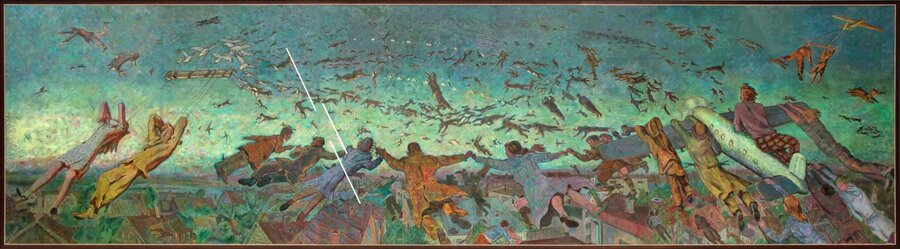

Илья и Эмилия Кабаковы. «Полет». 2022 г. (1)

Московский концептуализм 1970–80-х — это не метод познания реальности в систематическом смысле, а симптом невозможности прямых высказываний, а также стратегия выживания сознания в языке, который был полностью идеологизирован.

Идея о том, что метаирония, воспринимаемая как московский концептуализм, является инструментом эпистемологии, то есть способом познать реальность сквозь иронию. Но такое утверждение было слишком оптимистичным. Оно действительно приписывало художникам большую ясность и систематичность, чем было на самом деле обосновано. Оно превратилось в реакцию на невыносимое в методическом научном предприятии.

Истина скромнее и глубже одновременно: Московский художник не создавал метод. Любой язык, которым он владеет, — это язык советской официальной культуры: язык соцреализма, официальной идеологии, государственной символики. Этот язык был везде. Он был единственным возможным. Выход из языка означал молчание или эмиграцию (что было невозможно для большинства).

Оставалось одно: использовать язык против самого себя, не через открытое отрицание (которое было бы политическим актом, влекущим репрессии), а через придание языку такой абсолютной независимости, чтобы его парадоксальность стала видна.

Я выбрала принцип отбора материала, основанный на анализе работ трёх ключевых фигур московского концептуализма. Выбор обусловлен тем, что каждый из художников работает в принципиально разном материале (живопись/соц-арт, инсталляция, перформанс), что позволяет исследовать метаиронию на трёх уровнях: как амбивалентность образа, как когнитивный диссонанс формы и как структура восприятия события. Совокупный анализ этих трёх направлений обеспечивает полноту понимания того, как метаирония, работая на разных уровнях, стала ключевой стратегией выживания сознания в идеологизированном языке.

Структура исследования следует классической Гегелевской диалектической триаде: Общее → Особенное → Частное. Эта триада отражает логику самого явления и позволяет последовательно раскрыть тему. Московский концептуализм невозможно понять, оставаясь лишь на уровне теории или истории. Невозможно также понять конкретное произведение, не принимая во внимание теоретическую и историческую базу. Триада показывает, как универсальные философские проблемы конкретизируются в исторических эпохах и воплощаются в индивидуальных произведениях.

Московский концептуализм 1970–80-х — это не просто исторический объект. Это явление, которое говорит о фундаментальной нестабильности в условиях информационного кризиса.

Сегодня, в 2025 году, мы находимся в ситуации, схожей с советской: истина и ложь неразличимы, язык захвачен пропагандой (с разных сторон), информация фрагментирована. Метаирония, которую московские художники использовали как стратегию выживания в тоталитарной системе, становится актуальным способом восприятия в постинформационную эпоху.

Кроме того, это исследование — это акт честности. Оно показывает, как переосмыслить первоначальную гипотезу, когда она оказывается несостоятельной. Оно демонстрирует, как использовать влияние не как догму, а как инструмент, который нужно переделывать в соответствии с реальностью. Это пример того, как должна работать интеллектуальная честность: не защита своей позиции, а готовность ее пересмотреть, если этого требует реальность.

(II.)ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Метаирония — это ирония об иронии, размывание границы между серьёзным и ироничным высказыванием. В отличие от простой иронии («я говорю А, имею в виду не‑А»), где смысл наблюдателю относительно ясен, метаирония создаёт принципиальную неразрешимость: «я говорю А, но остаётся неясным, имею ли я в виду А или не‑А». Зритель оказывается в герменевтической подвешенности и не в состоянии однозначно выбрать между противоположными интерпретациями. Хотя термин сформировался в теориях метамодернизма 2010‑х годов, он удобно функционирует как аналитический инструмент для описания практик московских художников 1970—1980‑х годов, которые сами этого понятия не употребляли.[1][2][3][4]

Критика западного концептуализма

Западный концептуализм 1960—1970‑х годов считал, что произведение искусства — прежде всего идея, передаваемая через текст и процедуру. Такая позиция опиралась на представление о относительной нейтральности языка и идей на Западе. В Советском Союзе ситуация была обратной: язык был полностью захвачен идеологией соцреализма, и каждый знак, образ и слово были заранее нагружены официальным смыслом. Пользоваться «языком критики» было затруднительно, потому что сам язык критики фактически принадлежал системе.[2][5]

Советская идеология как замкнутая семиотическая система

Тоталитарная семиотика функционировала через повторение фиксированных знаков — красный флаг, серп и молот, образ вождя — каждый из которых имел постоянное, навязанное значение. Для художника, живущего в этой системе, эти знаки выглядели как единственно возможные, но при этом их ложность была очевидна, что вызывало когнитивный диссонанс. Выход за пределы системы означал либо молчание, либо эмиграцию — оба варианта несли политические и личные риски.

Московские художники выработали иную стратегию: не покидать язык системы, а воспроизводить его с такой интенсивностью и предельностью, чтобы изнутри обнаруживалась его парадоксальность. Это была не столько эстетическая прихоть, сколько вынужденная позиция. Метаирония позволяла одновременно говорить в рамках системы и создавать в ней зазор — демонстрировать механизм восприятия идеологии посредством предельного воспроизведения её логики. В результате метаирония становится философским высказыванием о состоянии сознания при тоталитаризме: не просто «система плоха», а «я вынужден воспринимать парадокс как норму».[3][5][1]

(III.) ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

После смерти Сталина (1953 г.) наступила эпоха «оттепели» — периода частичной либерализации культуры. В это короткое время появилась возможность для некоторой творческой свободы.

Однако в 1970-х годах наступил период застоя. Брежневская система восстановила цензуру, но действовала уже более изощрённо: не через прямые репрессии, а через контроль доступа. Неофициальные художники не могли выставляться в государственных галереях, их работы не приобретались, а их имена замалчивались.

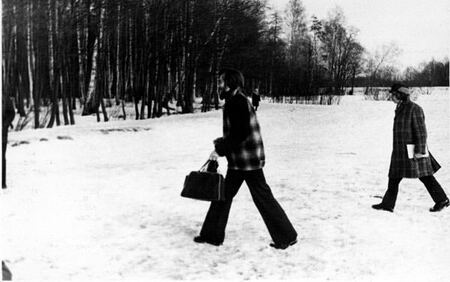

«Бульдозерная выставка» 1974 года символизирует этот момент: неофициальные художники предприняли попытку провести выставку под открытым небом под Москвой, но власти приказали использовать бульдозеры для её разрушения. Этот инцидент наглядно продемонстрировал, что система не терпит даже самого существования альтернативного искусства.

«Бульдозерная выставка». Москва, 1974 г. Архивные фотографии. (2)

Художники нашли выход: организация квартирных выставок. Художник приглашал друзей и знакомых в свою квартиру, показывал работы, обсуждал искусство.

Это создало микросообщество — узкий круг интеллигенции, который разделял понимание современного искусства.

На этой выставке могло присутствовать 50–100 человек. Для внешнего мира это было неведомо. Но для истории московского искусства это был центральный момент — момент, когда концептуализм оформился окончательно.

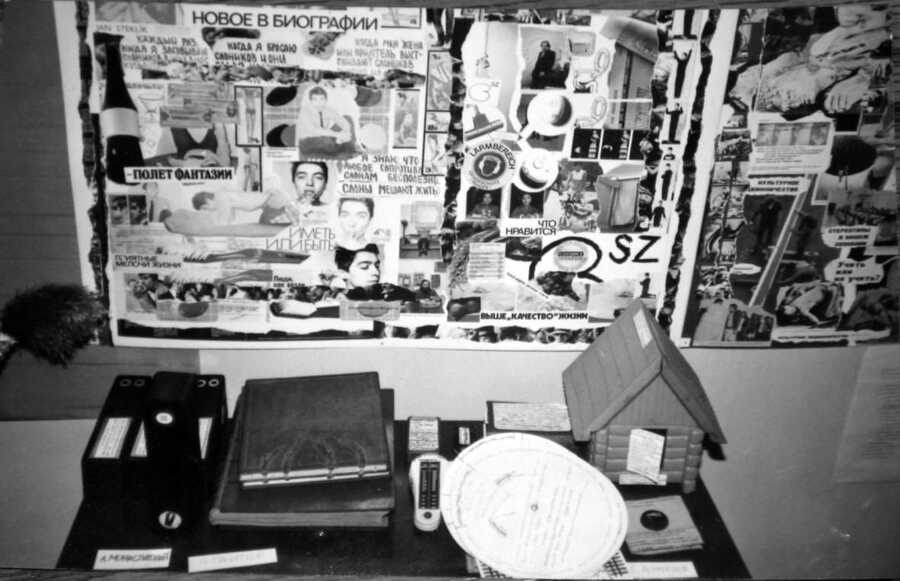

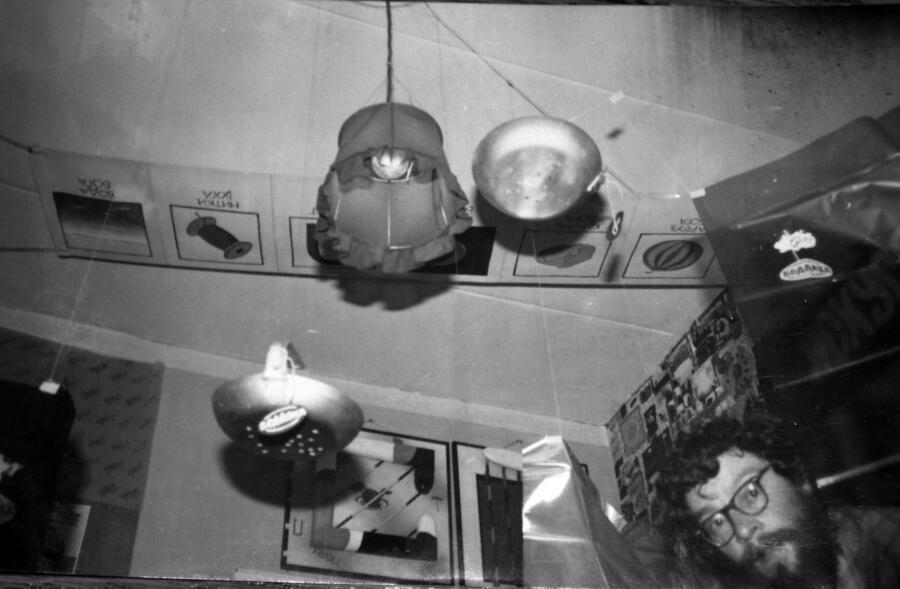

АПТАРТ. Групповая выставка. Москва, 1982 г. Квартира Никиты Алексеева. (3)

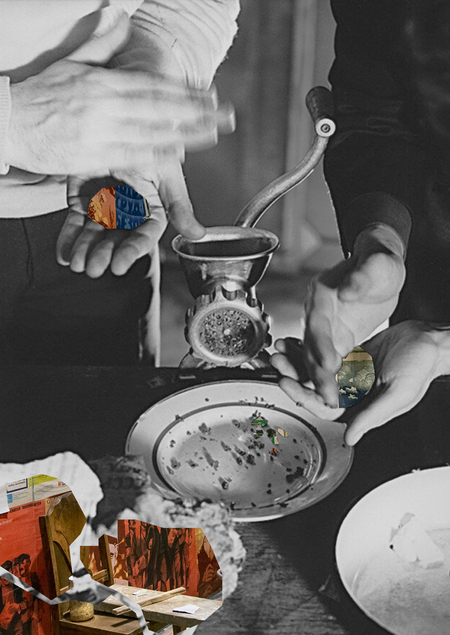

Виталий Комар, Александр Меламид. «Котлеты „Правда“». 1974 г. (4)

В начале 1970-х молодые художники поняли: западный концептуализм работает в совсем других условиях. Они не могли просто скопировать западный метод. Требовалась собственная стратегия. Это были разные практики, но объединённые одной стратегией: показать механизм советского языка через его собственные методы.

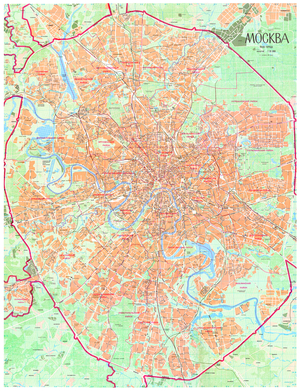

Почему именно Москва? Это был центр советской власти, центр официального искусства, а также центр интеллигенции.

Возникал парадокс: в столице тоталитарного государства неофициальное искусство развивалось наиболее свободно (относительно регионов). Это был город, где можно было «спрятаться в толпе», где интеллект был сконцентрирован и где был возможен микродиалог.

Художники жили в разных районах, но встречи происходили регулярно. Квартирные выставки проводились в определенных местах. Так создавалась сеть, неформальная община.

Карта Москвы. 1989 г. (5)

Кто смотрел это искусство? Не массовая публика, не туристы, а интеллигенция: профессора, писатели, художники, физики, математики. Это был элитарный круг — может быть, несколько сотен человек во всей Москве. Произведения, созданные для этого мира, были созданы в предчувствии их понимания.

Это важно: искусство создавалось внутри сообщества понимающих людей, а не для массового потребления. Это означает, что произведение могло быть сложным, требующим контекста, требующим знания советской реальности.

Возникает парадокс: Искусство было локально-элитарным, но философски универсальным. Оно было создано для нескольких сотен москвичей, но говорило о фундаментальных проблемах сознания и идеологии, которые актуальны для всех.

В этом и заключается суть московского концептуализма: локален по контексту, универсален по содержанию.

Константин Звездочетов и Свен Гундлах на выставке. Москва, 1979 г. Квартира Юрия Альберта и Надежды Столповской. На фоне работы Игоря Лутца и Вадима Захарова. (6)

Никита Алексеев, Олег Петренко, Дженни, Юрий Лейдерман, Людмила Скрипкина и Лариса Резун-Звездочетова на выставке «Москва — Одесса». Москва, 1984 г. Галерея АПТАРТ. (6)

(IV.) АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

4.1. Живопись: Комар и Меламид — восприятие удвоения

Виталий Комар (род. 1943) и Александр Меламид (род. 1945) познакомились в начале 1960-х в художественной школе. С 1965 года они начали работать совместно, как единый творческий организм. «Комар и Меламид» — это не два художника, а одно Существо с двумя головами.

Вместе они разработали метод, который назвали «соц-арт». Идея заключалась в том, чтобы использовать язык государственного советского искусства (соцреализма) в качестве материала для художественной работы.

Но важно: это не была пародия. Они писали соцреализм серьёзно, с полным мастерством. Они не издевались над формой. Они воспроизводили эту форму с таким усердием (или: совершенством), что возникал парадокс.

Когда они впоследствии эмигрировали, они продолжали работать в стиле соц-арта, создавая работы для западного рынка. Но это были другие работы, потому что западная аудитория воспринимала их иначе.

Виталий Комар и Александр Меламид. Москва, 1970-е. (7)

Виталий Комар и Александр Меламид. «Двойной автопортрет в образе пионеров». 1982 г. (8)

Виталий Комар и Александр Меламид. «Двойной автопортрет». 1972 г. (8)

При взгляде на «Двойной автопортрет» Комара и Меламида зритель проходит через серию поворотов восприятия. Изначально работа воспринимается как серьёзный, мастерски исполненный соцреалистический портрет. Однако осознание, что это автопортрет самих художников, вызывает когнитивный диссонанс: это ирония или восхищение? Поскольку живопись выполнена с абсолютным мастерством, исключающим карикатуру, зритель теряется, колеблясь между одобрением и критикой. Это неразрешимое колебание и есть содержание произведения.

Виталий Комар и Александр Меламид. «Тридцать лет назад, 1953». 1983 г. / Виталий Комар и Александр Меламид. «Сталин перед зеркалом». 1983 г. (9) (10)

Художники намеренно проектируют ситуацию, в которой зритель вынужден выбрать интерпретацию. Этот выбор немедленно обнажает его идеологическую позицию: если он видит иронию, значит, он дистанцирован от официальной системы; если видит восхищение, значит, он всё ещё верит в неё. Таким образом работа перестает быть просто изображением и становится проверкой восприятия идеологии зрителем.

Виталий Комар и Александр Меламид. «Происхождение социалистического реализма». 1983 г./ Виталий Комар и Александр Меламид. «Ялтинская конференция». Из (8)

Виталий Комар и Александр Меламид. «Ленин ловит такси в Нью-Йорке». 1993 г. (8)

4.2. Инсталляция: Илья Кабаков — просмотр документального абсурда

Илья Кабаков (1933) — совершенно иной тип художника: он работает одновременно с текстом и объектом, последовательно раздвигая границы смыслового пространства между ними.

Кабаков начинал как иллюстратор детских книг в советском издательстве и с первых лет наблюдал, как текст и изображение вместе являются сложными для детского представления о мире. Уже тогда он видел, как на микроуровне — например, в детской книге — применяется машинная идеологическая пропаганда.

Илья Кабаков со своей работой из серии «Вопросы и ответы». 1980-е. (11)

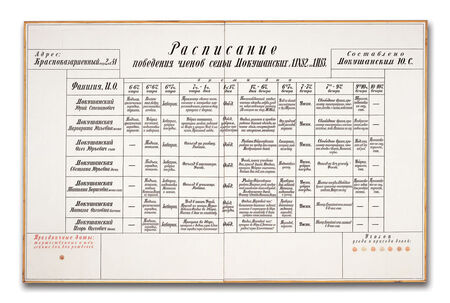

В 1970-е годы Кабаков начал создавать знаменитые альбомы — особую серию под названием «Десять персонажей». Биографии его героев написаны с документальной достоверностью: есть фотографии, письма, квитанции и другие детали, из-за чего читатель увеличивает границу между вымыслом и документом. Каждый персонаж попадает в определённую пространственную и экзистенциальную ситуацию, итогом которой всегда становится распад, отравление, смерть или уход в ничто.

Впоследствии Кабаков приходит к форме инсталляции, когда художественное произведение отвечает за помещение, превращающее комнату или коммуналку в сложный пространственный объект, где изображение оказывается буквально «внутри» произведения.

Илья Кабаков. «Десять альбомов». 1998 г. (12)

Илья Кабаков. «Летающий Комаров». 1994–1996 гг. (13)

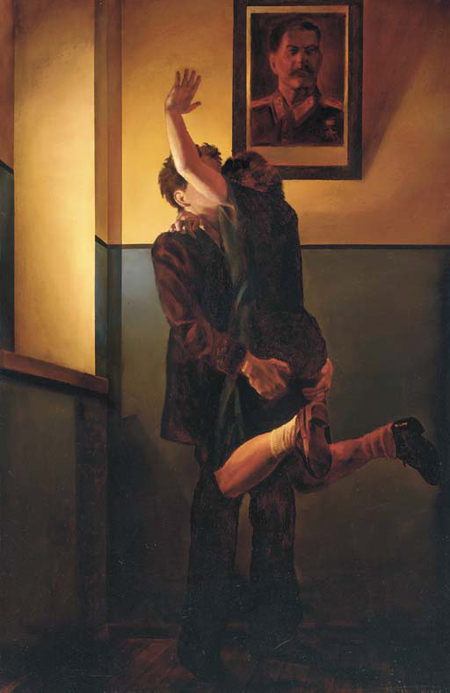

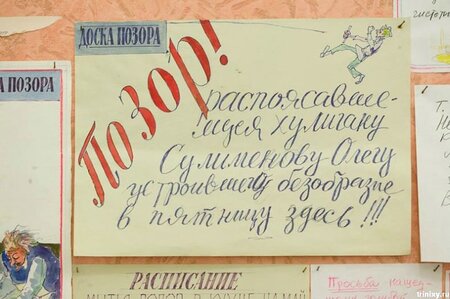

Илья и Эмилия Кабаковы. «Воспоминания о коммунальной кухне». Фрагмент инсталляции. 1983–1990-е./ Илья Кабаков. «Распорядок дня Мокушанских». 1983 г. (14)

Инсталляция Ильи Кабакова «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» представляет собой реконструкцию советской коммунальной комнаты 1980-х годов. Помещение заполнено личными вещами, мебелью, заметками и чертежами.

В центре комнаты установлен импровизированный механизм-катапульта, собранный из пружин, ремней и деревянных деталей, который направлен на круглую дыру в потолке. На полу рассыпаны куски штукатурки, а вещи выглядят так, будто хозяин только что покинул помещение. Зритель оказывается погружён в гущу событий: визуальные и документальные свидетельства, включая вымышленные надписи и записи, создают впечатление, что всё происходящее — это реальный проект. Это тщательно подготовленный побег в космос одиночки из невыносимой советской реальности.

Инсталляция сочетает абсурдную веру в возможность полёта с бюрократизированной логикой административного акта. В этой личной утопии Кабаков объединяет культурную критику и трагикомический образ советского человека.

Илья Кабаков. «Человек, который улетел в космос из своей комнаты». 1982 г. (15)

Илья Кабаков. «Человек, который улетел в космос из своей комнаты». Детали инсталляции. 1982 г. (15)

Илья Кабаков. «Ящик с мусором». 1981 г. (16)

Илья и Эмилия Кабаковы. «Туалет». 1992 г. (17)

Метод Кабакова заключается в использовании форм официальных документов — фотографий, писем, чертежей, расписок — для воплощения вымышленных и абсурдных историй.

Этот сознательный контраст между строгой документальной формой и абсурдным содержанием становится мощным аналитическим инструментом, поскольку в советской культуре именно форма придавала смысл и легитимность содержанию.

Если вымысел подан в «правильной» форме, он мгновенно воспринимается как истина. Таким образом, Кабаков вскрывает механизм: любое содержание, получив официальное оформление, автоматически легитимизируется, входит в реальность и становится частью официальной истории.

4.3. Исполнители: Андрей Монастырский — восприятие происходящего

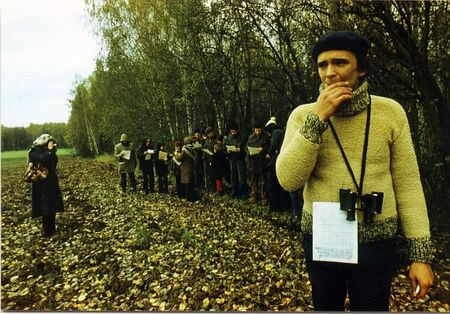

Андрей Монастырский (род. 1943) — художник, поэт и теоретик, создатель и руководитель группы «Коллективные действия», одной из ключевых фигур московского концептуализма.

В отличие от Комара и Меламида, которые работали с чёткими символическими образами, и Кабакова, соединявшего инсталляцию с текстовой документацией, Монастырский фокусируется на самом понимании события. Его искусство — это минималистичные перформансы, зачастую проходящие вне галерей, на природе, где иногда фактически «ничего не происходит».

Андрей Монастырский и Сабина Хэнсген. Архивная фотография. 1980-е. (18)

Группа «Коллективные действия» определяет «действие» как особый тип художественного события: это ни театр, ни пьеса, ни традиционное представление, а молниеносное событие, возникающее в конкретном пространстве и времени, где зритель становится соучастником создания смысла. Акция не транслирует готовый смысл от художника к публике — смысл возникает только в восприятии, когда зритель сам переживает и интерпретирует происходящее.

Это различие отделяет метод КД от западного концептуализма: если в западной практике идея часто передаётся напрямую через текст или процедуру, то в работах Монастырского и его коллег смысл не предсуществует; он появляется здесь и сейчас в совместном переживании участников, когда каждый вносит вклад в его возникновение.

Такой подход делает искусство «Коллективных действий» феноменологическим и психологическим экспериментом: событие выступает триггером внутренней работы восприятия, творчества и ожидания, а зритель становится соавтором, а не пассивным получателем художественной информации.

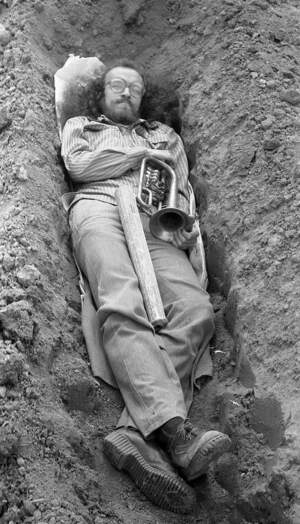

Группа «Коллективные действия». Акция «Появление». 1976 г. (18)

Группа «Коллективные действия». «Документальное подтверждение», удостоверяющее присутствие на Акции «Появление». 1976 г. (18)

Монастырский сбор записей участников о своем опыте на акции «Появление». Эти свидетельства были принципиальными: они показывали, что разные люди по-разному воспринимали одно и то же событие. Ниже — типичные (вымышленные, но характерные) фрагменты из таких записей:

«Я ждал больше двух часов. Ничего не менялось. Потом на горизонте появились люди с флажками. Это было странно. Искусство ли это было?»

«Я осознаю, что жду не самого события, а испытываю сам факт ожидания. Событие происходит во мне, в моем восприятии».

«Я чувствовал себя глупо — зря провёл несколько часов на пустом поле. Потом понял: скука и разочарование — и есть то переживание, к которому стремился Монастырский».

Эти записи ясно показывают результаты: каждый участник имеет большой смысл «появления». Монастырский не навязывал значения; он лишь создал условия для опыта восприятия. Это противоположность традиционному искусству, где смысл передаётся от художника к зрителю. В «Коллективных действиях» смысл возникает исключительно в индивидуальном восприятии каждой стороны.

Группа «Коллективные действия». Акция «Палатка». 1976 г. (18)

акция перфоманс палатка Группа «Коллективные действия» 1976 г (18)

Группа «Коллективные действия». «Место действия». Схема движения происходит в лесу. 1979 г. (18)

Группа «Коллективные действия». Акция «Место действия». 1979 г. (18)

Я понимаю: «Появление» — это не о флажках. Это о приятном мероприятии. О том, как возникновение имеет смысл при восприятии простого события.

Это радикальный минимализм. Это искусство в пределе возможного — когда почти ничего не происходит, но восприятие этого ничего становится полнотой.

Истина заключается в том, что «Коллективные действия» — это не провокация, а систематическое философское исследование восприятия, где сама граница между искусством и реальностью становится предметом художественного эксперимента.

Коллективные Действия. перфоманс акция выстрел. 1984 г (18)

Группа «Коллективные действия». Акция «Десять появлений». 1981 г. (18)

(V.) ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Московский концептуализм 1970—1980‑х годов выявил фундаментальный парадокс: когда единственно доступный язык — язык идеологии, историческое высказывание возможно лишь через перепроизводство того же языка. Художник не может отказаться от языка — других средств у него нет. В то же время молчание стало бы формой капитуляции. Остаётся одна тактика: удвоить язык — воспроизвести его с такой сложностью и напряжённостью, чтобы между формой и смыслом образовался зазор. В этом зазоре возникает неразрешимость — между восхвалением и критикой, между фактом и вымыслом, между событием и его отсутствием.

Произведение при этом не передаёт готовый смысл: оно показывает механизм восприятия идеологии, делая видимым то, что обычно остаётся невидимым. Три основных стратегии удвоения оформляют эту логику.

— Комар и Меламид удваивают образ: они создают официальные портреты Сталина столь точные в манере, что остаётся неясным — панегирик это или сатирическая травля. В этой герменевской подвешенности проявляется структура идеологического восприятия.

— Кабаков удваивает форму документа: абсурдные вымыслы облекаются в бюрократический язык, чертежи и расписки. Столкновение формальной ровности и содержательной нелепости разоблачает, что именно форма придаёт доверие и вес содержимому.

— Монастырский удваивает само мероприятие: он организует минималистичные акции, где почти ничего не происходит — люди ждут, через тридцать секунд появится группа с флажками, и всё кончается. В этом ничто, оформленное как событие, возникает философское напряжение о природе представления и присутствия.

Даже будучи симптомом и стратегией выживания, метаирония не теряет своей философской силы. Произведения, созданные в ситуации, когда прямое честное высказывание невозможно, обладают особой властью: они фиксируют состояние сознания в конкретное время, в конкретном месте и на конкретном языке.

Это искусство одновременно отчаяния и надежды. Отчаяние — потому что художник вынужден жить в неразрешимости: он не может выйти за пределы системы, говорить на другом языке или быть уверен в однозначности своих высказываний. Надежда — потому что в этой неразрешимости открывается возможность иного рода честности: не честности объективной истины (которую, возможно, невозможно познать), а честности относительно состояния собственного сознания. «Я не знаю, как говорить правду, но я говорю» — такая рефлексивная позиция становится глубокой философской позицией, способной артикулировать опыт субъекта, пойманного в сети идеологии.

(VII.) ИСТОЧНИКИ

Монастырский Андрей: «Я придумывал акции как стихи» // сайт: The Art Newspaper Russia (https://www.theartnewspaper.ru/posts/20221115-nmnk/) Просмотрено: 14.11.2025

Коллективные действия (арт-группа) // сайт: ru.wikipedia.org (https://clck.ru/3QQuRP) Просмотрено: 14.11.2025

Коллективное действие: Новое поколение русских художников об Андрее Монастырском и искусстве // сайт: Look At Me (http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/110345-kollektivnoe-deystvie-novoe-pokolenie-rossiyskih-hudozhnikov-ob-andree-monastyrskom-i-iskusstve) Просмотр: 20.11.2025

Поколение акций. К 70-летию отца русского перформанса Андрея Монастырского // сайт: Artguide (https://artguide.com/posts/293) Просмотрено: 14.11.2025

Коллективные действия // сайт: Большая российская энциклопедия (https://bigenc.ru/c/kollektivnye-deistviia-eb62c2) Просмотрено: 14.11.2025

Что вы знаете о «Бульдозерной выставке» 1974 года? // сайт: Дзен.ру (https://dzen.ru/a/Xxfwgc4X6C7m1O3P?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 15.11.2025

Адреса: где и как проходили квартирные выставки в 1970–1980-е // сайт: Artguide (https://artguide.com/posts/704?fb_ref=Default&fb_source=message&page=268&utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 19.11.2025

Как художники Комар и Меламид придумали соц-арт // сайт: Дзен.ру (https://dzen.ru/a/XLXXehkncgCvaC1x) Просмотрено: 20.11.2025

Неофициальное искусство СССР // сайт: ThePresentation.ru (https://thepresentation.ru/istoriya/neofitsialnoe-iskusstvo-sssr?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 20.11.2025

Московский концептуализм // сайт: monoskop.org (https://monoskop.org/images/e/e3/Albert_Yuri_ed_Moskovskii_kontseptualizm_Nachalo.pdf) Просмотрено: 20.11.2025

Илья и Эмилия Кабаковы: «Завтра мы летим». Первая персональная выставка художников в Израиле в Тель-Авивском музее искусств // сайт: ropac.net (https://ropac.net/news/1364-ilya-emilia-kabakov-tomorrow-we-fly-the-artists-first-solo-exhibition-in-israel-at/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 20.11.2025

Что вы знаете о «Бульдозерной выставке» 1974 года? // сайт: Дзен.ру (https://dzen.ru/a/Xxfwgc4X6C7m1O3P?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 20.11.2025

АПАРТ. Архив концептуализма в СССР // сайт: Conceptualism.letov.ru (https://conceptualism.letov.ru/TOTART/AptArt/index.html) Просмотрено: 20.11.2025

Бульдозерная выставка — глазами очевидцев // сайт: Дзен.ру () Просмотрено: 20.11.2025

Хроника Москвы 1980-х: карты города // сайт: moscowchronology.ru (https://moscowchronology.ru/citymaps_80s.html) Просмотрено: 20.11.2025

Адреса: где и как проходили квартирные выставки в 1970–1980-е // сайт: artguide.com (https://artguide.com/posts/704?fb_ref=Default&fb_source=message&page=268&utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 20.11.2025

Знаковые выставки Москвы: главный гид // сайт: mos.ru (https://www.mos.ru/ru/news/item/52749073/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 20.11.2025

Плохой запрос // сайт: Дзен.ру () Просмотрено: 20.11.2025

Лот 4382613 // сайт: Christie’s (https://www.christies.com/en/lot/lot-4382613?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 20.11.2025

Неофициальное искусство СССР // сайт: thepresentation.ru (https://thepresentation.ru/istoriya/neofitsialnoe-iskusstvo-sssr?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 20.11.2025

Московский музей современного искусства: выставка МВПК // сайт: The Art Newspaper Russia (https://www.theartnewspaper.ru/posts/20250403-mvpk/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 20.11.2025

Странник над Морем Тумана // сайт: i.pinimg.com (https://i.pinimg.com/originals/e7/9c/bc/e79cbc97110e6e1ec8d3bce1340a5a04.png?nii=t) Просмотрено: 20.11.2025

Илья Кабаков. Альбомы художника // сайт: kabkov.net (https://www.kabkov.net/albums/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотрено: 20.11.2025

Илья Кабаков: Азбука Кабакова // сайт: theblueprint.ru (https://theblueprint.ru/cultural/art/kabkov-alphabet) Просмотрено: 20.11.2025

Улетевший в космос из своей комнаты // сайт: Wishescards.ru (https://wishescards.ru/chelovek/uletevshiy/v/kosmos/iz/svoey/komnatiy/) Просмотрено: 20.11.2025

Илья Кабаков: полет во сне и наяву // сайт: Дзен.ру () Просмотрено: 20.11.2025

Тотальная инсталляция: 5 знаменитых проектов Ильи Кабакова // сайт: killbox.com (https://skillbox.com/media/design/totalnaya-installyatsiya-5-znamenitykh-proektov-ili-kabakova/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera) Просмотр: 20.11.2025

Концептуализм в СССР. Архив материалов // сайт: Conceptualism.letov.ru (https://conceptualism.letov.ru/) Просмотрено: 20.11.2025