Феномен света в эстетическом опыте

Рубрикатор

1. Концепция 2. Свет как тонкая форма присутствия 3. Витражный свет как растворённая материя 4. Свет как неожиданная пауза 5. Свет как напряжение внутреннего взгляда 6. Свет как колебание между видимым и мыслью 7. Свет и время 8. Заключение

Концепция

Свет в искусстве редко бывает только технической категорией. Он может показаться естественным и почти незаметным элементом изображения, но при более внимательном взгляде становится очевидно, что именно через свет художники на протяжении веков пытались выразить способы видения мира. Свет в разных эпохах менял свои качества: где-то становился символом ясности и порядка, где-то превращался в знак духовного присутствия, иногда принимал форму драмы или напряжения, а иногда растворял границы предметов, оставляя зрителя в полутоне. Он не просто освещал пространство, а создавал условия, в которых это пространство могло быть воспринято.

В истории искусства свет часто становился посредником между материальной видимостью и внутренними состояниями человека. Античное стремление к ясности формы, готическое ощущение святости, барочная резкость контрастов, импрессионистская изменчивость мгновения и попытки модернистов найти в свете собственный язык — всё это раскрывает, насколько многослойным оказывается явление света. Изменяясь, он отражал изменения в понимании мира, тела, присутствия и самой природы восприятия.

Именно поэтому мне важно задать здесь главный вопрос, который проходит через всё исследование: как меняется понимание света в искусстве, если рассматривать его не как физическое явление, а как модель видимости и способ работы человеческого внимания?

Этот вопрос связывает художественный анализ с философской традицией, для которой свет всегда был чем-то большим, чем луч или блик. Платон видел в нём путь к истине, Августин — внутреннее просветление, Мерло-Понти — условие контакта между телом и миром. Все эти мысли позволяют рассматривать свет не как изображаемый объект, а как структуру опыта. Он не сообщает смыслы напрямую, но создаёт ту зону различимости, где смысл вообще может появиться.

Так возникает гипотеза исследования:

Свет в искусстве выполняет эпистемологическую функцию. Он не только раскрывает предметы, но и формирует границу между явным и скрытым, создавая пространство, в котором зритель учится видеть.

Мне бы хотелось проследить этот переход — от света как отображения к свету как способу задать вопрос о видении. Разные эпохи по-своему настраивают эту границу: где-то свет становится почти телесным, где-то — символическим, где-то — предельно хрупким, словно существующим на грани исчезновения. И в этой изменчивости проявляется одна важная мысль: свет в искусстве не объясняет мир, а открывает возможность для того, чтобы видеть его иначе. В этой возможности и заключается то, что делает свет неотделимым от человеческого опыта.

Свет как тонкая форма присутствия

Иногда свет в искусстве выглядит так, будто он вообще не обязан что-то освещать. Он может существовать как намёк, как ощущение присутствия, которое трудно объяснить словами. В некоторых картинах свет будто не стремится к определённости. Он не указывает на источник и не объясняет пространство. Скорее, он создаёт тонкую атмосферу, в которой мир кажется чуть более хрупким или, напротив, чуть более ясным. Свет вступает в контакт с поверхностью мира, но не захватывает её. Он просто позволяет ей быть.

Пьеро делла Франческа «Крещение Христа» 1448–1450 года

В этом мягком прикосновении возникает ощущение, что свет — не функция физики, а нечто вроде способа увидеть состояние пространства. И, возможно, именно это делает его столь важным: он не сообщает информации, а формирует настроение, из которого может начаться восприятие.

Ян Вермеер «Девушка, читающая письмо у открытого окна» 1657 год

Иногда кажется, что форма в искусстве появляется не из линии, а из света. Он может не иметь собственной границы, но именно он определяет границы всего остального. Когда свет касается предметов, они начинают проявляться — не как геометрические конструкции, а как нечто, в чём чувствуется объём, температура, плотность. Свет редко демонстрирует себя напрямую. Скорее, он позволяет зрителю догадаться о направлении, которое нельзя точно определить. В некоторых произведениях возникает впечатление, что свет формирует предметы изнутри, будто бы их контуры — это лишь следы его движения. Ничего не подчёркнуто, но всё начинает складываться в целостный образ.

Рафаэль Санти «Сикстинская Мадонна» 1512–1514 года; Джотто Ди Бонде «Бегство в Египет» 1306 год

Витражный свет как растворённая материя

Витражи Шартрского Собора

В готической архитектуре свет трудно описать привычными словами. Он не падает на поверхность, а проходит сквозь неё. Стекло делает его цветным, почти плотным, и в этот момент свет перестаёт быть прозрачной средой.

Витражи Шартрского Собора

Он становится частью самой структуры пространства. Витражный свет преобразует интерьер. Иногда создаётся впечатление, что материальность стен уменьшается, уступая место чему-то более воздушному.

Витражи Сент—Шапель

Этот свет словно не принадлежит миру, к которому мы привыкли. Он вырывает пространство из повседневности и превращает его в область переживания, где зритель ощущает не столько архитектуру, сколько присутствие высшего.

Свет как неожиданная пауза

В некоторых произведениях кажется, что свет не столько организует пространство, сколько ставит в нём паузу. Не делит на части, не объясняет, а замедляет. У голландских мастеров XVII века свет проникает в комнаты нежно, без спешки, будто не желая нарушить тишину предметов. Он не выделяет главного, а позволяет каждому объекту существовать спокойно. В таких пространствах возникает ощущение, что свет не навязывает себя. Он как бы предлагает зрителю прислушаться к тому, что находится рядом. Эта пауза, наполненная мягким освещением, создаёт впечатление комнаты, где ничего не изменилось бы, даже если бы человек вышел.

Питер Де Хох «Девушка с кувшином воды и мужчина на кровати» 1670 год

В барочной живописи свет часто действует как самостоятельная сила, способная менять эмоциональный тон произведения. Он может внезапно прорваться в темноту, выделив то, что до этого было неразличимо. Или наоборот — оставить большую часть сцены в тени, будто подчеркивая важность молчания. В таких картинах свет выглядит не как фон, а как участник действия. Иногда он будто имеет собственную волю, реагируя на жесты персонажей. Этот свет сложнее предугадать, чем свет ренессанса. Он непостоянен, но именно в этом возникает глубина — словно пространство не просто показано, а пережито.

Микеланджело Караваджо «Призвание апостола Матфея» 1599–1600 года; Рембрандта ван Рейн «Урок анатомии доктора Тульпа» 1632 год

Есть художники, которые использовали свет так, будто он специально пытается оторваться от предметов. В работах Тёрнера или раннего Моне объекты иногда теряют свои привычные очертания, растворяясь в свете и воздухе. Вместо ясных форм остаются вибрации, движения, слегка уловимые состояния. Кажется, что свет не подчиняется структуре мира, а наоборот — лишает её определённости. В такие моменты зритель ощущает не стабильность, а процесс, не вещь, а её становление. Свет как будто сообщает: самое важное происходит не в форме, а в том, что происходит вокруг неё.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер «Дождь, пар и скорость. Большая западная железная дорога» 1844 год; Клод Моне «Дом Парламента, Лондон (Солнце в тумане)» 1904 год

Свет как напряжение внутреннего взгляда

Иногда свет в картине кажется не отражением внешнего мира, а выражением того, что происходит внутри человека. В работах Мунка, например, свет часто неравномерный, чуть искажённый, будто напряжённый. Он не столько освещает пространство, сколько подчёркивает состояние, которое трудно сформулировать. Линии дрожат, цвета вибрируют, и вместе с этим свет приобретает оттенок тревоги или ожидания. В такие моменты кажется, что свет исходит не от лампы или солнца, а от внутреннего мира персонажа — или даже от самого художника. Он превращается в форму эмоционального жеста, который не привязан к источнику, но влияет на атмосферу всей сцены.

Эдвард Мунк «Больная девочка» 1885 год

В начале XX века некоторые художники начинают работать со светом так, будто хотят проверить, сколько формы может исчезнуть, прежде чем изображение распадётся окончательно. В картинах Кандинского раннего периода световые пятна перестают быть отражениями предметов. Они превращаются в самостоятельные элементы, которые живут по своим законам. Цвет не описывает, а звучит. Линия не фиксирует, а направляет движение. Возможно, это связано с желанием показать не объект, а состояние, которое рождается из взаимодействия света и восприятия. В результате изображение словно очищается от своей предметности и начинает существовать как чистая энергия.

Василий Кандинский «Импровизация 28. Версия ІІ» 1912 год; Франц Марк «Башня синих лошадей» 1913 год

Есть картины, в которых свет действует осторожно, как будто пробует границы предметов. Он не разрушает форму, но и не позволяет ей стать полностью устойчивой. У Сёра, например, точечная структура мазка создаёт ощущение, что свет состоит из множества маленьких частиц, которые пытаются собраться в единое целое, но не могут окончательно слиться. Это создаёт странный эффект: мир выглядит плотным и прозрачным одновременно. Свет как будто колеблется между двумя состояниями, и зритель ощущает это напряжение. Оно не тревожное, скорее — тихое, но заметное, и именно оно делает картину живой.

Жорж Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» 1886 год

Свет как колебание между видимым и мыслью

Чем больше смотришь на произведения разных эпох, тем яснее становится, что свет в искусстве работает не только как физический феномен. Он постоянно заставляет зрителя удерживать два режима восприятия: видеть и интерпретировать. Иногда свет поддерживает ясную форму, иногда разрушает её, но почти всегда он напоминает, что видимость никогда не существует сама по себе. Она нуждается в мысли, чтобы обрести смысл. Свет может быть мягким, ярким, скрытым, разорванным, но отношение к нему всегда связано с тем, как человек понимает мир. И постепенно начинает казаться, что свет — это не просто то, что падает на предметы, а то, что связывает внешний мир с внутренним взглядом.

Каспар Давид Фридрих «Северный Ледовитый океан (Обломки надежды)» 1824 год

Многие философы обращали внимание на свет не как на естественный процесс, а как на форму понимания. Платон писал о «свете истины», который делает мысли видимыми душе. Августин связывал свет с внутренним просветлением, которое приходит не извне, а из глубины человека. У Канта свет не имеет метафизического статуса, но способность воспринимать явления уже предполагает определённую форму ясности. У Мерло-Понти свет превращается в часть тела, которое видит и вступает в мир. Во всех этих размышлениях возникает чувство, что свет — это не просто инструмент, а способ существования мысли. Он не объясняет объект, но делает возможным само ощущение ясности, которое требуется, чтобы что-то понять. Свет, в таком смысле, становится не элементом природы, а элементом опыта.

Мерло-Понти

Если взглянуть на эту традицию шире, то можно заметить, что почти все философские представления о свете связаны не с видимостью, а с возможностью понимания. Свет у Платона ведёт из тени к идее. У Августина он открывает в человеке способность к внутреннему различению. У Мерло-Понти свет становится диалогом между телом и миром. В этих различениях можно увидеть одну общую черту: свет не действует насильно. Он не «показывает» истину, а создаёт ситуацию, в которой истина может проявиться. Мышление входит в свет не как в готовое знание, а как в пространство возможности.

Визуализация мифа о пещере

Когда философы говорили о свете как об истине, они редко имели в виду что-то статичное. И у Платона, и у Беньямина, и даже у более современных авторов свет связан с движением — выходом, раскрытием, переходом. Правда оказывается не вещью, которую можно удержать, а чем-то, что происходит между человеком и миром. Свет в искусстве часто отражает эту идею. Он не даёт окончательного ответа, а только создаёт возможность для понимания. Любое освещённое пространство несёт в себе зазор, в котором мысль может двигаться. В этом смысле свет не истолковывает реальность, а предлагает к ней приблизиться. Он открывает путь, но не задаёт его окончательной формы. У Беньямина вспышка истины возникает внезапно, как короткий момент совпадения взгляда и события. Но эта вспышка не отменяет тени. Она лишь делает их более выразительными. И, возможно, именно поэтому художники так часто работают с частичным освещением. Полутьма или мягкое рассеяние света создают пространство, где истина чувствуется как движение, а не как формула.

Все эти подходы — платоновский, беньяминовский, феноменологический — предполагают, что истина не лежит в предмете. Она рождается во встрече: между зрителем и светом, между поверхностью и вниманием.

Жорж де Латур «Кающаяся Магдалина» XVII век

Есть мыслители, которые считают, что свет одновременно открывает и скрывает. Хайдеггер, например, писал о том, что любое явление всегда сопровождается теневой зоной, где остаётся то, что ещё не было замечено. Свет не может осветить всё сразу, иначе исчезнет смысл самого различения. Это ощущение прекрасно проявляется в живописи, где тень почти никогда не бывает пустой. Она хранит в себе нечто недосказанное, возможность других смыслов. Когда свет действует избирательно, он создаёт пространство для воображения, которое заполняет то, что намеренно оставлено в полутьме. Возможно, именно это делает многие произведения более глубокими: свет в них не раскрывает, а предлагает различать. В философии тень никогда не является абсолютным отсутствием. У Левинаса тьма связана с тем, что невозможно полностью познать Другого, а у Хайдеггера тень — условие истины, потому что без скрытого свет был бы пустым.

Искусство подтверждает это наблюдение. В картинах Караваджо тень не объясняет пространство, а ставит перед зрителем вопрос о том, что может находиться за её пределами. Тень становится частью взгляда: зритель как будто должен додумать то, что не показано.

В таком понимании свет — это не средство показать, а средство ограничить. Он формирует границу, за которой начинается область неопределённости. Именно неопределённость оживляет восприятие, потому что заставляет зрителя всё время быть внимательным.

Рембрандт Харменс ван Рейн «Портрет старика в красном» 1654 год; Микеланджело Меризи де Караваджо «Отдых на пути в Египет» 1597 год

Свет и время

Свет часто указывает не только на форму, но и на время, которое проходит. В некоторых произведениях кажется, что свет устал или становится более хрупким, будто сам вступил в процесс старения. У позднего Тёрнера или у поздних работ Моне свет может выглядеть почти рассыпающимся, как будто художник не пытается передать точный момент, а показывает, как время изменяет само восприятие. Возможно, здесь проявляется мысль о том, что свет никогда не бывает одинаковым. Он то усиливается, то тускнеет, то становится мутнее в тумане или более прозрачным под ясным небом. В результате изображение превращается в след времени, в место, где прошлое всё ещё присутствует, но уже не обладает прежней формой.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер «Последний рейс фрегата „Отважный“» 1839 год

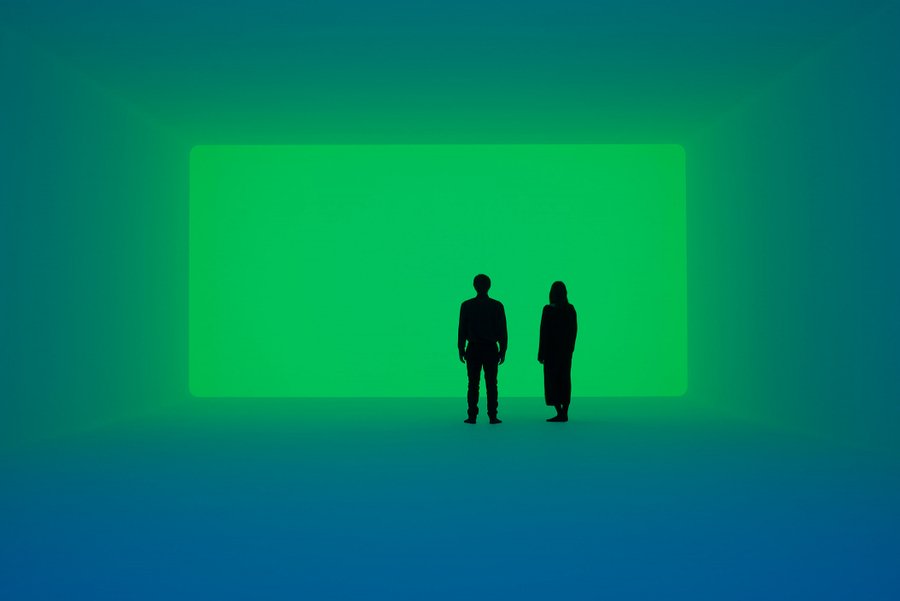

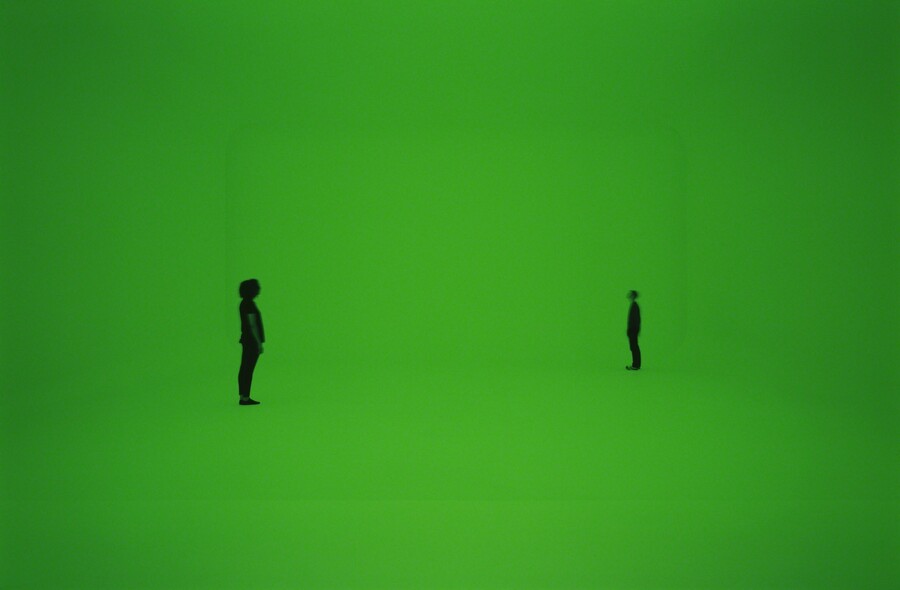

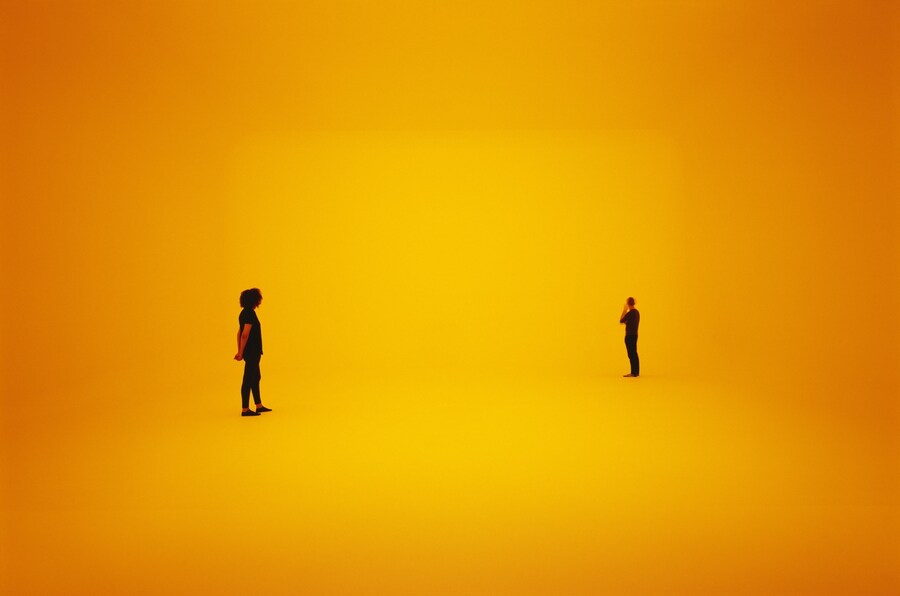

Иногда свет воспринимается не столько глазами, сколько телом. Есть произведения, где свет не просто освещает объекты, а меняет само ощущение пространства, в котором находится зритель. В инсталляциях Туррелла или Элиассона свет окружает человека так, что восприятие начинает включать дыхание, позу, движение. В такие моменты свет перестаёт быть изображением.

Джеймс Туррелл «Ganzfeld Series» 2018 год

Он становится опытом, в который зритель вовлечён физически. Возможно, именно здесь скрывается важная особенность восприятия: мы никогда не видим мир только глазами. Свет касается нас так же, как мы касаемся его, и эта встреча формирует понимание пространства, которое нельзя свести к визуальной информации.

Олафур Элиасссон «Your rainbow panorama» 2025 год

Есть мысль, что пространство не существует до тех пор, пока оно не становится увиденным. Мерло-Понти писал о том, что взгляд не просто фиксирует мир, а формирует особую зону, в которой тело и окружающая среда вступают в диалог. Свет в таком понимании выступает медиатором. Он задаёт направление взгляду, но также позволяет видеть то, что не совсем доступно. В некоторых картинах пространство ощущается как нечто становящееся: оно возникает постепенно, под действием света, будто бы собирается из отдельных фрагментов. Такое пространство невозможно представить статичным. Оно меняется вместе с движением глаза, который выбирает, на чём задержаться.

Эндрю Уайет «Мир Кристины» 1948 год

Когда мы думаем о памяти, редко возникает прямое сравнение со светом. Но в искусстве нередко встречается ощущение, что свет удерживает в себе следы времени. Он не просто освещает объект, а сохраняет в себе некое настроение, которое остаётся, даже когда взгляд уже ушёл. В картинах Фридриха, например, свет может казаться слегка призрачным, будто наполненным тем, что уже произошло. В других произведениях остается чувство, что свет не хочет исчезать, удерживая пространство в состоянии тихой памяти. Возможно, свет делает видимость продолжением переживания, создавая тонкий след того, что когда-то было воспринято. Феноменология памяти у Гуссерля строится на идее «ретенции», то есть удержания момента, который уже исчез, но всё ещё присутствует в переживании. Свет в некоторых произведениях работает похожим образом. Он не фиксирует прошлое — он делает его ощутимым, как мягкую вибрацию времени.

У Хоппера свет часто напоминает о чём-то невысказанном. Он скользит по пустым стенам так, будто хранит следы событий, которые изобразить невозможно. Память здесь не сюжетна. Она световая.

Можно сказать, что в искусстве свет становится тем, что сохраняет не факт, а тональность опыта. Он удерживает настроение так же, как вода удерживает отражение, которое исчезает, как только меняется угол взгляда.

Эдвард Хоппер «Комнаты у моря» 1951 год

Сегодня свет всё чаще воспринимается не как природное явление, а как сконструированный элемент визуальной среды. Экраны, светодиодные панели, телефоны, рекламные поверхности — всё это создаёт не столько освещение, сколько определённый способ смотреть. Такой свет не имеет ни источника, ни направления в привычном смысле. Он равномерный, синтетический, и оттого напоминает не природную ясность, а визуальный интерфейс. В нём меньше воздуха, но больше контроля. Кажется, что современный свет заранее знает, куда должен упасть взгляд. Это не разрушает опыт, но делает его иным: свет перестаёт быть правдой мира и становится частью визуальной конструкции, в которой живёт человек. Симондон, размышляя о технологиях, замечал, что современная среда перестала быть просто окружением — она стала системой сигналов, которые формируют поведение. Свет в цифровую эпоху действует именно так. Он не медленен, как свет факела или солнца. Он мгновенен, и его задача — не создать пространство, а удержать внимание.

У Беньямина появляется понятие «утраты ауры»: произведение теряет уникальность, когда его воспроизводят. Свет экранов усиливает этот процесс. Он создаёт видимость постоянной доступности, но эта доступность лишена глубины. Свет интерфейсов не знает тени — не потому, что он яркий, а потому, что скрытое ему не нужно.

В такой среде свет превращается в инструмент управления вниманием. Это не обязательно плохо, но это новый тип восприятия: человек живёт в свете, который не раскрывает мир, а предлагает готовые формы взгляда.

TeamLab «Borderless Light Sculpture» 2025 год

Олафур Элиасссон «Room for One Colour» 1997 год

В цифровых пространствах тень почти исчезает. Она становится не следствием взаимодействия света и материи, а просто эффектом, который можно включить или отключить. Когда тень перестаёт быть необходимой, меняется и роль света. Он больше не вступает в диалог с материальностью, а работает как равномерная подсветка чистой поверхности. Это создаёт странное ощущение: мир становится слишком видимым, в нём нет места полутени, которая раньше хранила неизвестность. Возможно, именно поэтому цифровой свет кажется чуть более плоским. Он не оставляет пространства для того, что может быть скрыто или недосказано. Это новый опыт — мир, в котором всё проявлено сразу.

Заключение

Если оглянуться на путь света в искусстве, можно заметить, что он никогда не был только физическим явлением. Он менял формы, эпохи, значения, но всегда оставался способом задавать вопрос о том, что означает видеть. Свет может быть мягким, резким, прозрачным, цифровым, но в каждом случае он ставит перед наблюдателем одну и ту же задачу: распознать границу между тем, что становится видимым, и тем, что остаётся вне зрения. Искусство не даёт ответа, но показывает, что видимость всегда условна и временная. Возможно, поэтому свет в искусстве не исчезает. Он возвращается снова и снова, каждый раз спрашивая о том, как человек понимает мир — и что он готов в этом мире увидеть. Но этот путь света показывает и ещё одну важную вещь: видение никогда не существует отдельно от человека. Свет в искусстве всегда обращён к наблюдателю, и его действие зависит не только от того, что происходит на поверхности картины, но и от того, что происходит внутри смотрящего. Свет может раскрывать пространство или скрывать его, но смысл возникает только в том моменте, когда взгляд вступает с этим светом в диалог.

Философы нередко связывали свет с истиной, но сама истина в их понимании никогда не была окончательной. Она всегда присутствовала как возможность, как намёк, как путь. Возможно, свет работает так же: он не открывает смысл полностью, а позволяет догадаться о его существовании.

Когда художники разных эпох использовали свет для выражения гармонии, тревоги, памяти, сомнения или прозрачности, они тем самым пытались выразить не только внешний мир, но и условия, при которых человек вообще способен его воспринимать. Свет становится чем-то вроде общей сцены, на которой встречаются внешний образ и внутренняя мысль.

Современная визуальная культура, которая насыщена холодным и равномерным искусственным светом экранов, лишь подчёркивает эту старую истину: видимое больше не совпадает с реальным. Свет может быть слишком ярким или слишком ровным, чтобы оставить место для тени. И именно тень возвращает глубину.

Поэтому, возможно, ключ к пониманию света в искусстве заключается не в том, чтобы определить его природу, а в том, чтобы признать его двойственность. Свет всегда открывает что-то одно, скрывая другое. Он делает мир явным, но не даёт ему стать полностью прозрачным. Именно в этом напряжении между проявленным и сокрытым рождается эстетический опыт.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Избранные эссе. — М.: «Медиум», 1996. — С. 7–58.

Мерло-Понти М. Глаз и дух // Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. — СПб.: Наука, 1999. — С. 213–245.

Платон. Государство. Кн. VII: Миф о пещере // Платон. Сочинения в 4 т. Т. 3. — М.: Мысль, 1994. — С. 297–306.

Кант И. Критика способности суждения. — М.: Искусство, 1994. — 366 с.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. — М.: Постум, 2017. — 240 с.

Turrell J. James Turrell: A Retrospective. — Los Angeles: LACMA, 2013. — 304 p.

https://www.teamlab.art/concept/lightsculpture-flow/ (дата обращения 11.11.2025)

https://artchive.ru/ (дата обращения 11.11.2025)

https://kulturologia.ru/blogs/250511/14563/ (дата обращения 11.11.2025)

https://gallerix.ru/ (дата обращения 11.11.2025)

https://artforintrovert.ru/magazine/tpost/52zi0n2ce1-chto-takoe-mif-o-peschere-platona (дата обращения 11.11.2025)