Еврейский авангард: синтез еврейской культуры и модернизма

Рубрикатор

1. Еврейская культурная лига 2. Еврейский театр как лаборатория авангарда 3. Эль Лисицкий 4. Натан Альтман 5. Йосиф Чайков

Концепция

Утопические идеи всегда занимали заметное место в еврейской культуре. Мечты о справедливом обществе, о мире без дискриминации и насилия часто становились основой как политических движений, так и художественных поисков.

В начале XX века эти представления усилились на фоне революций, социальных потрясений и обсуждений будущего этнических меньшинств в Европе. Многие еврейские художники пытались представить, каким может быть новое, свободное общество, и выражали эти идеи в визуальной форме. Особенно ярко это видно в работах Эля Лисицкого, Натана Альтмана и других мастеров авангарда, которые использовали язык конструктивизма, абстракцию и экспериментальный дизайн, чтобы показать разрыв со старым миром и его радикальное обновления.

Такой художественный поиск стал частью стремления восточноевропейских евреев к культурному и социальному переосмыслению своего положения.

«Прежде всего, говоря об авангарде в целом, за редкими исключениями, евреи участвовали в нём не как евреи, а как равноправные участники. Теоретически большинство авангардных движений стремилось к транснациональности и вневероисповедной универсальности, из-за чего вопрос об их еврейском происхождении считался несущественным»

Стивен Эшхайм

На этом историческом фоне еврейский авангард первой трети XX века приобретает особое значение как явление, возникшее на пересечении модернизма и национального самоопределения. В этот период художественная культура восточноевропейского еврейства стремительно обновляется: наследие буквенной и орнаментальной традиции вступает в диалог с радикальными формальными экспериментами.

Как пишет Стивен Эшхайм, участие евреев в авангардных движениях нельзя объяснить просто их национальностью или тем, что они «скопировали» модернизм. Всё было сложнее: еврейские художники оказались в ситуации культурного перелома, когда старая традиция уже не работала как прежде, но всё ещё занимала большое место в жизни народа. Именно в этих условиях она стала материалом для нового искусства.

Такие города, как Витебск, Москва, Киев и Варшава, превратились в центры, где традиционные мотивы сочетались с новыми авангардными формами, где рождался еврейский вариант модернизма, ставший частью нового искусства 20 века.

«Еврейский авангард первой трети XX века формировался в таких городах, как Витебск, Москва, Киев и Варшава — именно здесь модернистские формы соединялись с еврейскими мотивами и создавали новый художественный язык»

Кеннет Мосс

Ключевой вопрос исследования заключается в том, как еврейские художники начала XX века переосмысливали традиционные образы своей культуры и включали их в авангардное искусство. Предполагается, что еврейский авангард возник благодаря соединению наследия, новых художественных экспериментов и стремления к культурному обновлению.

Еврейская культурная лига

До начала ХХ века для восточно-европейских евреев реальной альтернативой ассимиляции оставалась лишь культура иврита и связанная с ней сионистская идеология, ориентированная на объединение еврейского народа в Израиле. Идиш же воспринимался еврейской интеллигенцией с осуждением, считался второсортным языком. Однако после революции 1905 года идиш приобретает статус политического языка и одновременно начинается мощный подъём еврейской культуры на идиш. В 1908 году в Черновцах состоялась первая конференция по идиш, на которой этот язык был признан национальным.

Именно на этой новой культурной и политической почве в 1918 году в Киеве возникает Kultur-Lige (Еврейская культурная лига) — одна из ключевых институций раннего еврейского модернизма. Организация объединяет художников, дизайнеров, писателей и педагогов, создает пространство, где еврейская культура на идиш могла развиваться уже не как маргинальная, а как современная, авангардная и полноправная часть культурной жизни Восточной Европы.

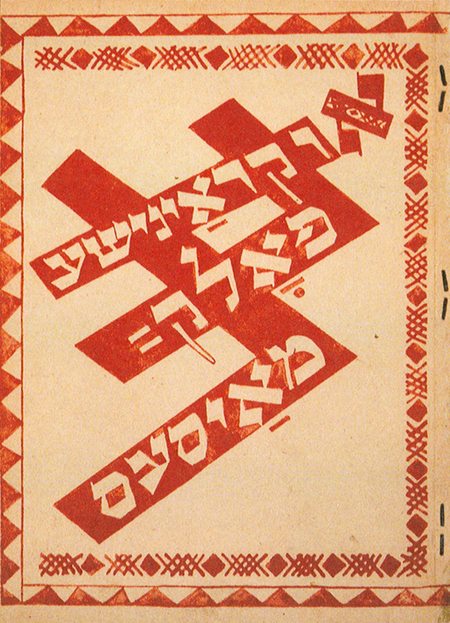

Одним из главных вкладов Лиги стало развитие модернистской типографики и графического дизайна на идише: буква, обычно связанная с религиозной или фольклорной традицией, впервые была переосмыслена как современная пластическая форма. Геометрические шрифты, асимметричная верстка, абстрактные композиции и экспериментальные обложки сформировали новый визуальный язык, который стал отличительной чертой еврейского авангарда.

Каталог выставки, «Культур-Лига.Выставка работ Натан, Альтмана, Марка Шагала, Давида Штенберга», 1922 Государственный архив РФ

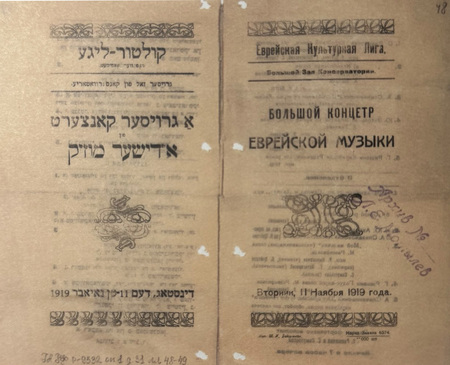

Программа концерта, «Еврейская Культурная Лига. Большой концерт еврейской», 1919 Государственный архив РФ

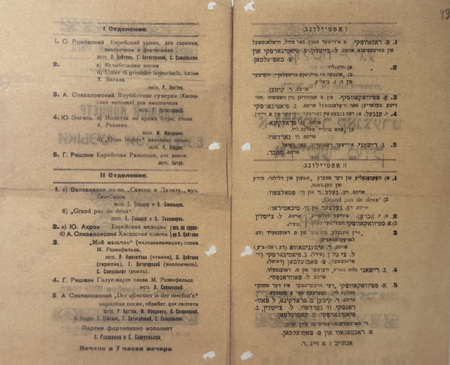

Стоит отметить, что основным направлением общества Культур-Лиги в основном было оформление книг, в частности шрифты и иллюстрации. В обложке журнала «Юнг-валд» один из участников Еврейской культурной лиги Ниссон Шифрин показывает, как еврейское искусство в начале ХХ века резко уходит от привычного бытового изображения еврейских местечек и начинает использовать язык авангарда. Фигура человека здесь собранная из геометрических плоскостей — это влияние кубофутуризма, которое художники Kultur-Lige активно осваивали.

Важно, что буквы идиша встроены в композицию не просто как текст, а как полноценные графические элементы, что отражает стремление создать новый современный стиль, где слово и изображение работают вместе.

Ниссон Шифрин, эскиз обложки «Юнг-валд», 1923 / Марк Эпштейн, обложка книги о театре «Вереск», объединение «Культура-Лига», 1927

Еврейский театр как лаборатория авангарда

Если Культур-Лига формировала еврейский модернизм прежде всего через книгу, графику и типографику, то следующим пространством, где эти новые художественные принципы получили развитие, стал театр.

Еврейский театр в начале XX века во многом начинается с Марка Шагала, который первым предложил совершенно новый подход к оформлению сцены. В его витебских постановках чувствуется фольклор, мечтательность и атмосфера местечка: персонажи выглядят так, будто парят над сценой, линии мягкие и текучие, а всё пространство напоминает живую картину. Именно благодаря Шагалу традиционные еврейские мотивы впервые получили такое яркое и живописное сценическое воплощение.

Марк Шагал, эскизы костюмов Музыка/Танец/Драма, 1920

Марк Шагал, «Свадебный стол», 1920

После Шагала еврейский театр начинает быстро меняться и превращается в модернистский проект. В 1920-е годы, особенно в Москве и Киеве, на смену поэтичности приходит конструктивистский подход: сцену начинают строить как архитектурную конструкцию, основанную на геометрии, объёмах и динамичных плоскостях.

«Актёры играли не перед декорацией, а внутри неё, используя платформы, лестницы и плоскости как партнёров в движении»

Бенджамин Харшав

В театре модернистские принципы: геометрия, абстракция, акцент на конструкции начали работать не только как элементы дизайна, но и как часть драматургии и движения актёра. Таким образом, театральная сцена стала естественным продолжением культурного проекта Культур-лиги и превратилась в ещё одну лабораторию еврейского авангарда.

Александр Тышлер, эскизы костюмов для спектакля Театральной студии Культур-Лиги «Шабтай Цви», 1922

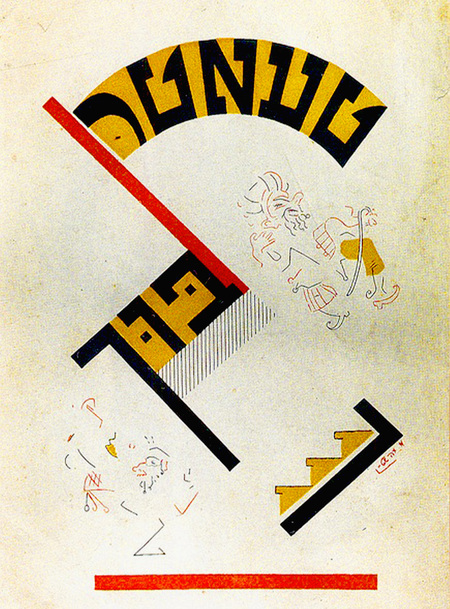

Модерниский подход можно проследить в сценографии, над которой работал Альтман. Сцена построена из простых геометрических форм — цилиндра, ступеней, плоскостей, что отражает конструктивистский подход. Это не декоративный фон, а архитектурное пространство, в которое включён актёр. Жёсткие линии, прямоугольные секции, сочетание чёрного, охры и насыщенного красного подчеркивают функциональность и динамику пространства.

Натан Альтман, эскиз декораций для спектакля Московского ГОСЕТа «Уриэль Акоста» по пьесе К. Гуцкова, 1921

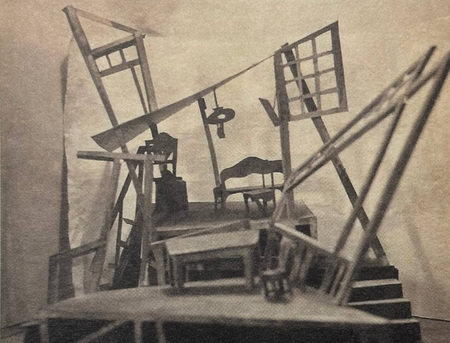

Исаак Рабинович, макет декораций для спектакля «Гет». Московский ГОСЕТ, 1924

Эль Лисицкий

Одним из главных еврейских художников-модернистов является Эль Лисицкий. Художник начал свой творческий путь с иллюстраций к детским книгам на идише и литографиям, выполненных в духе еврейского народного искусства. Его ранняя графика опиралась на традиционные сюжеты и визуальные мотивы еврейской культуры, но уже тогда в ней ощущалась тяготение к упрощённой форме, которая позднее станет фундаментом его авангардного языка.

Когда Культур-Лиге расширила свою деятельность и стала создавать школы, учебные материалы и просветительские программы, Лисицкий активно включился в этот процесс. Он иллюстрировал образовательные издания на идише и стермился сделать искусство частью нового социалистического культурного проекта.

Эль Лисицкий, «Пражская легенда» («Сихат Хулин»), 1917

Эль Лисицкий, иллюстрация к книге «Козочка» («Хад Гадья»), 1917 / Эль Лисицкий, обложка книги Мойше Бродерзона «Сихат Хулин» («Пражская легенда»), 1917

Лисицкий часто добавлял в своё творчество темы социальной революции как явления-спасения. Это можно заметить в серии иллюстраций к пасхальной песне «Хад Гадья». История разворачивается как цепь смертей: кот убивает козлёнка, собака — кота, и так далее, пока Бог не останавливает этот круг. В этом можно увидеть аллегорию большевистской революции, которую Лисицкий воспринимал как «освободителя» угнетённых — аналогично тому, как в иудаизме ожидают мессии, призванного освободить всех людей.

Сам Песах, с его темой свободы и борьбы с угнетением, усиливает этот подтекст. Праздник напоминает: свобода не существует, если кто-то остается под гнётом.«Хад Гадья» также показывает, насколько мастерски Лисицкий сочетал идишскую народную традицию с принципами конструктивизма и кубизма. Радостные, яркие животные соседствуют с острыми, угловатыми архитектурными формами, которые при этом сохраняют лёгкость и игру, что немного напоминает работы Марка Шагала этих же лет.

Эль Лисицкий, факсимиле «Хад Гадья», 1919

Эль Лисицкий, украинские народные сказки в пересказе Л. Квитко, 1922

В 1919 году Марк Шагал пригласил Эля Лисицкого вести курс графики в Витебской художественной академии. После появления в школе Казимира Малевича Лисицкий, испытал сильное влияние супрематизма и начал работу над своей ключевой серией абстрактных композиций — «Проунами» («Проект утверждения нового», 1919–1923). Несмотря на столь резкий творческий поворот, он не разорвал связи с еврейской культурой.

Эль Лисицкий, «Бей белых красным клином», 1919

Лисицкий отказался от шагаловских идей создания еврейского национального стиля и обратился к супрематическому искусству как к новому способу понимании реальности. В 1919–1920 годах он участвовал в выставках супрематического объединения Уновис и создал знаковый агитационный плакат «Клином красным бей белых» («Бей белых красным клином!»), в котором переиграл распространённый антисемитский лозунг «Бей жидов!».

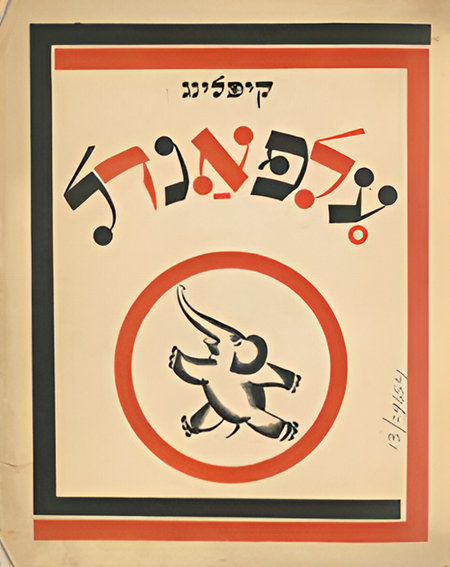

Эль Лисицкий, «Слонёнок» Редьярда Киплинга, 1922

Натан Альтман

Натан Альтман — ещё один ключевой участник революционного искусства. Хотя его чаще всего вспоминают как живописца, его творческое наследие значительно шире: он активно работал в скульптуре (в том числе создал бронзовый бюст Ленина), графике, шрифтовом дизайне, сценографии и других областях.

В ранние годы художника особенно вдохновляли декоративные мотивы еврейских синагог и надгробий; он провёл одно лето, специально изучая и зарисовывая эти религиозные формы. Альтман тесно общался с кругами советских модернистов и, подобно Лисицкому, стремился объединить элементы еврейского народного искусства с авангардными формами.

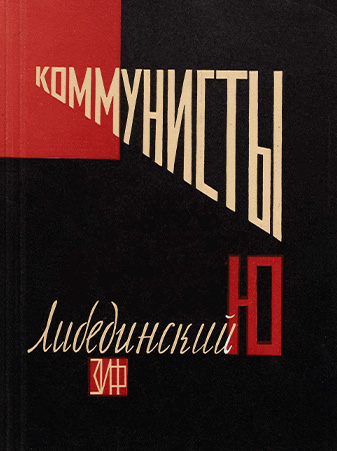

Натан Альтман, «В Товле весело вент», 1923 / Натан Альтман, пробный оттиск обложки для журнала «Коммунисты» Юрия Либединского, 1927

В Архиве буквенных форм (Сан-Франциско, США) собрана большая подборка работ Альтмана, в основном — обложки книг на русском и идише. Многие из них относятся к произведениям Ильи Эренбурга, который вместе с Лисицким создавал авангардный журнал Вещь/Gegenstand/Objet. На этих обложках видно, как Альтман экспериментирует с типографикой: меняет размеры букв, наклоняет их, «гнёт» текст, а также использует повторяющиеся схемы карт и городских улиц.

Одним из примеров является его обложка для книги Юрия Либединского Коммунисты. Она напоминает работы Лисицкого тем, что текст будто «вырастает» и усиливается, как призыв — примерно так же, как стихи Маяковского задумывались для того, чтобы их выкрикивали на улице.

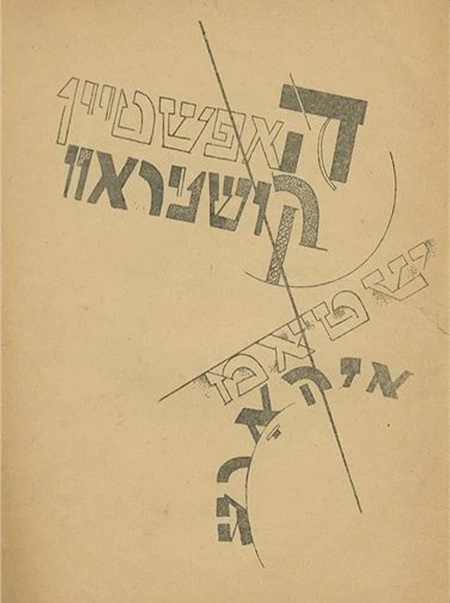

Натан Альтман, Осборн М. «Еврейская графика Натана Альтмана», 1923 / Натан Альтман, «Стихи Дэвида Хофштейна и Арона», 1922

Натана Альтмана, Осборн М. «Еврейская графика Натана Альтмана», 1923

Для Альтмана еврейская типографика — не украшение и не этнографический элемент. Он воспринимал её как буквы, с которыми можно работать как с визуальными элементами, что можно увидеть на иллюстрации к книге «Еврейская графика Натана Альтмана». Его работа с буквами была созвучна европейскому кубофутуризму, но сохраняла связь с культурной памятью.

В отличие от декоративной традиции раввинских книг XVIII–XIX века, Альтман создаёт авангардный шрифтовой плакат, где буква — это форма, звук, ритм.

Раввин Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова «Порядок молитв по обычаю Германии и Польши», 1751

Иосиф Чайков

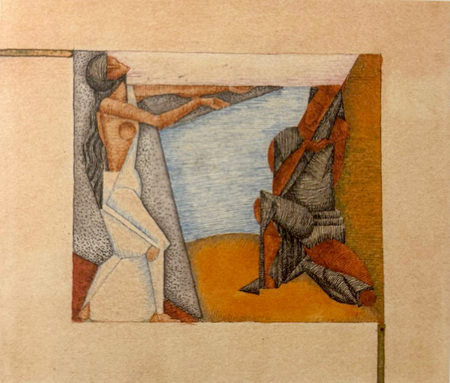

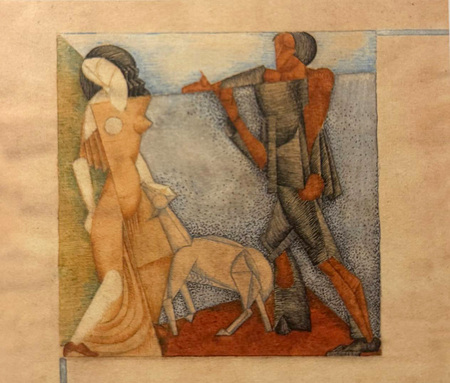

Иосиф Чайков, которого многие знают по скульптуре «Футболисты», в начале своей карьеры внёс важный вклад в еврейский модернизм. Его ранние работы не ограничивались скульптурой: он активно занимался иллюстрацией и делал серии по библейским и еврейским народным сюжетам. Например, в иллюстрациях к Книге Руфь (1919) — уже можно увидеть зарождение его будущего модернистского стиля. Фигуры у него выглядят как составленные из крупных геометрических плоскостей, линии упрощены, а композиции напоминают конструкции, собранные по принципу авангарда. Несмотря на то что сюжеты были религиозными, Чайков сознательно уходил от традиционного рисунка и двигался в сторону абстракции и современного художественного языка.

Иосиф Чайков, иллюстрации к Книге Руфь, 1919

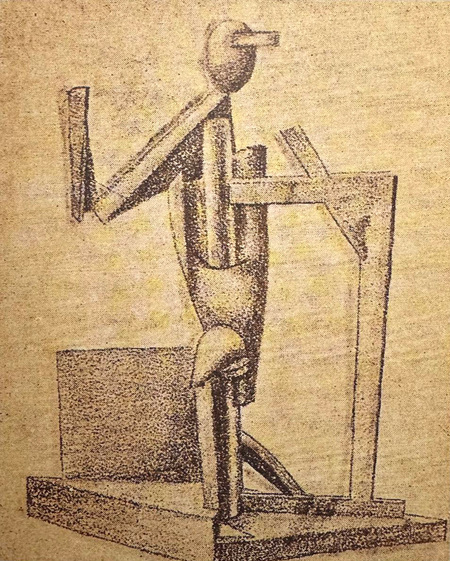

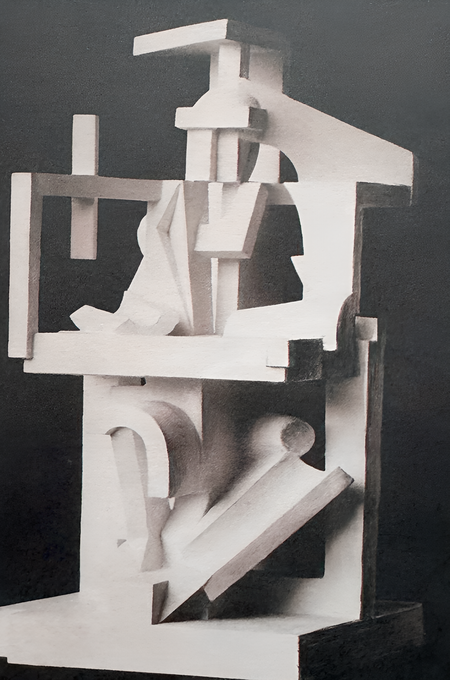

На примере Чайкова можно рассмотреть синтез авангардной скульптуры и еврейского мотива. Серия работ, созданная автором в 1920-х годах во ВХУТЕМАСе, разделяет человеческую фигуру на простые геометрические объёмы — плоскости, линии, цилиндры.

Художника интересует не индивидуальность модели, а логика строения формы: фигуры собираются как механизмы, они многоракурсны, лишены орнамента и работают как исследования объёма. Такой подход стал фундаментом педагогики ВХУТЕМАСа, где аналитическая скульптура использовалась как метод обучения пластике, подобный аналитическим моделям архитекторов.

Иосиф Чайков, «Идущий еврей», эскиз, 1921 / Иосиф Чайков, «Юный (новый) еврей», эскиз, 1921

Поиски Чайкова стали логическим продолжением модернистской программы Культур-Лиги и Лисицкого — стремления освободить художественную форму от описательности, перевести традиционный сюжет и человеческую фигуру в язык современности, создать новую форму культуры.

Йосиф Чайков, «Библиописец», 1922 / Йосиф Чайков, «Юный (новый) еврей», 1921

Вывод

Анализ показывает, что еврейский авангард первой трети XX века сформировался как самостоятельное направление модернизма, в котором художественные эксперименты стали способом переосмыслить культурную идентичность в эпоху революций и перемен.

Таким образом, еврейский модернизм стал не одним из направлений модернизма, а оригинальной художественной программой, которая объединила наследие и новаторство. Проанализировав основные работы и авторов еврейского модернизма, можно сделать вывод, что его главный вклад — это способность превратить культурную память в инструмент художественного и культурного обновления.

ArtPark Gallery. Еврейский авангард: история, художники, контекст // ArtPark Gallery. URL: https://artpark.gallery/ru/blog/1005 (дата обращения: 18.11.2025).

Духан И. Н. Эль Лисицкий, «еврейский стиль», авангард // Материалы Одиннадцатой ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. 2004. С. 313–340.

Крутиков М. Советский еврейский модернизм: от утопии будущего к утопии прошлого // Ab Imperio. 2021. № 4. С. 147–164.

Рашковецкий М. Еврейское искусство или художники-евреи? // Редакционная коллегия. 2004. С. 68.

Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного. М.: ЛитРес; Прогресс-Традиция, 2011.

Utopian Construction: Judaism and the Soviet Avant-Garde // Letterform Archive. URL: https://letterformarchive.org/news/utopian-construction-judaism-and-the-soviet-avant-garde/ (дата обращения: 18.11.2025).

Хазанов О. В. Еврейское национальное самосознание эпохи модернизации в свете научного и религиозного подходов // Вестник Томского государственного университета. 2005. № 289. С. 93–107.

Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие. — М.: Еврейский музей, 2024.

Каталог выставки «Культур-Лига. Выставка работ Натана, Альтмана, Марка Шагала, Давида Штенберга». Государственный архив РФ. // В кн.: Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие. — М.: Еврейский музей, 2024.

Программа концерта «Еврейская Культурная Лига. Большой концерт еврейской», 1919. Государственный архив РФ. // В кн.: Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие. — М.: Еврейский музей, 2024.

Шифрин Н. Эскиз обложки «Юнг-валд», 1923. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Эпштейн М. Обложка книги о театре «Вереск», 1927. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Шагал М. Эскизы костюмов «Музыка», 1920. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Шагал М. Эскизы костюмов «Танец», 1920. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Шагал М. «Свадебный стол», 1920. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Тышлер А. Эскизы костюмов к спектаклю «Шабтай Цви», 1922. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Альтман Н. Эскиз декораций к спектаклю ГОСЕТа «Уриэль Акоста», 1921. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Рабинович И. Макет декораций к спектаклю «Гет». Московский ГОСЕТ, 1924. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Чайков И. Иллюстрации к Книге Руфь, 1919. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Чайков И. «Идущий еврей», 1921. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Чайков И. «Юный (новый) еврей», 1921. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Чайков И. «Библиописец», 1922. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Осборн М. Еврейская графика Натана Альтмана. Берлин, 1923.

Альтман Н. «Стихи Дэвида Хофштейна и Арона», 1922. // В кн.: Еврейский авангард… — М.: Еврейский музей, 2024.

Ашкенази Яаков бен Ицхак. Порядок молитв по обычаю Германии и Польши. 1751.

Эпштейн М. Обложка книги «Вереск», 1927. URL: https://i.pinimg.com/736x/9c/9f/76/9c9f76ea4f4419e453d56aaad65dabc9.jpg (дата обращения: 18.11.2025).

Лисицкий Э. «Пражская легенда» (Сихат Хулин), 1917. URL: https://artpark.gallery/ru/blog/1005 (дата обращения: 18.11.2025).

Лисицкий Э. Иллюстрация к книге «Козочка» (Had Gadya), 1917. URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/11162 (дата обращения: 18.11.2025).

Лисицкий Э. Обложка книги «Сихат Хулин», 1917. URL: https://artchive.ru (дата обращения: 18.11.2025).

Лисицкий Э. Факсимиле «Хад Гадья», 1919. URL: https://letterformarchive.org/news/utopian-construction-judaism-and-the-soviet-avant-garde (дата обращения: 18.11.2025).

Лисицкий Э. Украинские народные сказки в пересказе Л. Квитко, 1922. URL: http://www.raruss.ru/jewish-reaissance/2678-lissitzky-ukrainian-folktales.html (дата обращения: 18.11.2025).

Лисицкий Э. Бей белых красным клином, 1919. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Клином_красным_бей_белых (дата обращения: 18.11.2025).

Лисицкий Э. «Слонёнок», 1922. URL: http://www.raruss.ru/jewish-reaissance/2455-lisitzky-elephant-calf.html (дата обращения: 18.11.2025).

Лисицкий Э. «Слонёнок», 1922. URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/11185 (дата обращения: 18.11.2025).

Альтман Н. «В Товле весело вент», 1923. URL: https://letterformarchive.org/news/utopian-construction-judaism-and-the-soviet-avant-garde (дата обращения: 18.11.2025).

Альтман Н. Пробный оттиск обложки журнала «Коммунисты», 1927. URL: https://letterformarchive.org/news/utopian-construction-judaism-and-the-soviet-avant-garde (дата обращения: 18.11.2025).

Осборн М. Еврейская графика Натана Альтмана, 1923. URL: https://tehne.com/library/osborn-m-evreyskaya-grafika-natana-altmana-berlin-1923 (дата обращения: 18.11.2025).

Альтман Н. «Стихи Дэвида Хофштейна и Арона», 1922. URL: https://www.mutualart.com/Artwork/-Shtam-----Azkore----Poems-by-David-Hofs/968644897720DEAF2B69D706A5A579B4 (дата обращения: 18.11.2025).

Осборн М. Еврейская графика Натана Альтмана, 1923. URL: https://tehne.com/library/osborn-m-evreyskaya-grafika-natana-altmana-berlin-1923 (дата обращения: 18.11.2025).

Ашкенази Яаков бен Ицхак. Порядок молитв по обычаю Германии и Польши, 1751. URL: https://encyclopedia.yivo.org/article/21 (дата обращения: 18.11.2025).