Эстетика «тихой красоты» в японском кино

РУБРИКАТОР

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «ТИХОЙ КРАСОТЫ» В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ГЛАВА 2. ВИЗУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ГЛАВА 3. ТЕМП И МОНТАЖ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ

ГЛАВА 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Современное медиа-пространство, насыщенное визуальными эффектами и быстрым монтажом, часто противопоставляет себя творческим поискам японского кино, где преобладают тишина, простота и созерцательность. Тема «тихой красоты» — интеграция понятий wabi-sabi и моно но аварэ — выбрана для визуального исследования как пример уникального синтеза художественных традиций и философских взглядов на мир. Такое эстетическое направление демонстрирует не только оригинальность национального киноязыка, но и способность вызывать глубокий эмоциональный отклик средствами минимализма и медитативной атмосферности.

Потребность современного зрителя вновь научиться видеть красоту в простом и незавершённом, воспринимать медленные ритмы и судьбоносные паузы как неотъемлемую часть художественного опыта ощущается в нынешних реалиях. В условиях переизбытка информации эстетика японской «тихой красоты» становится своеобразным противовесом визуальному шуму и открывает новую оптику для анализа искусства. Главная цель исследования — выявить, каким образом традиционная японская чувственность и философия отражаются в визуальном языке национального кинематографа. Исследование строится на систематическом анализе визуальных и тематических приёмов, используемых режиссёрами такой школы, как Ясудзиро Озу, Наоми Кавасе, Хирокадзу Корээда и других. Особое внимание уделяется способам формирования атмосферы через минимализм, внимание к деталям и созерцательность повествования.

В основе анализа взяты художественные произведения, в которых построение кадра, работа со светом, выбор цветовой палитры и монтаж подчинены задаче создания медитативного ритма и передачи темы эфемерности. В исследовании показано последовательный переход от философских основ феномена к их визуальному воплощению. Первая часть рассматривает содержание категорий «тихой красоты» в культурном контексте. Далее главы посвящены анализу визуальных особенностей (минимализм композиции, цветовая гамма, методы съёмки), особенностям темпа и монтажа, техническим приёмам, а также тематическим акцентам и диалогу между человеком и природой.

Значимую роль играет работа Бет Кемптон «Ваби Саби. Японская мудрость для идеальной неидеальной жизни», где wabi-sabi рассматривается как повседневная философия восприятия несовершенства, сопряжённая с чувством благодарности и поэтикой мимолётности. Эти положения служат не только для раскрытия теоретической базы, но и позволяют переосмыслить визуальные решения режиссёров сквозь призму культурных установок. Ключевой вопрос исследования: как эстетика «тихой красоты» проявляется в визуальном языке японского кино и каким образом она способствует формированию уникального киноопыта? Исследование раскрывает, что внимание к деталям, созерцательность и минимализм не только составляют основу национального стиля, но и формируют полноценную философию кино, противопоставленную западным моделям визуального повествования.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ «ТИХОЙ КРАСОТЫ» (wabi-sabi, моно но аварэ) В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В японской культуре эстетическое переживание тесно связано с наблюдением за изменчивостью мира и способностью замечать утончённое в обыденном. Понятие «тихой красоты» формируется из созерцательного взгляда на жизнь, где красота не навязчива, а едва различима — она живёт в нюансах, паузах, переходах света и тени.

(в течение первой главы я включаю в повествование цитаты Бет Кемптон из книги «Wabi Sabi. Японские секреты истинного счастья в неидеальном мире» крупными вставками)

МАТЕРИАЛЬНОГО, БОЛЬШЕ ДУХОВНОГО. МЕНЬШЕ СУЕТЫ, БОЛЬШЕ ПРОСТОТЫ. МЕНЬШЕ ХАОСА, БОЛЬШЕ ПОКОЯ. МЕНЬШЕ МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, БОЛЬШЕ УНИКАЛЬНОГО ТВОРЕНИЯ. МЕНЬШЕ СЛОЖНОСТИ, БОЛЬШЕ ЯСНОСТИ. МЕНЬШЕ ОСУЖДЕНИЯ, БОЛЬШЕ ПРОЩЕНИЯ. МЕНЬШЕ ПОКАЗНОГО, БОЛЬШЕ ИСТИННОГО. МЕНЬШЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ, БОЛЬШЕ СТОЙКОСТИ. МЕНЬШЕ КОНТРОЛЯ, БОЛЬШЕ ПОКОРНОСТИ. МЕНЬШЕ РАЗУМА, БОЛЬШЕ СЕРДЦА.

Ключевыми категориями, выражающими это восприятие, становятся wabi-sabi и моно но аварэ. Первая объединяет представления о простоте, несовершенстве и покое. Wabi отражает скромность и уединённость, а sabi — след времени, придающий вещам глубину и достоинство. Вместе эти понятия утверждают красоту неидеального и состаренного, где время становится не разрушителем, а соавтором формы. В кино эти эстетические идеи превращаются в выразительные художественные техники, которые меняют само отношение зрителя к изображаемому миру.

ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО МЫ ВИДИМ, А В ТОМ, КАК МЫ ЭТО ВИДИМ.

Ясудзиро Одзу. Поздняя весна (1949)

В «Поздней весне» Одзу создаёт целостное эстетическое пространство, где всё подчинено ритму повседневной жизни. Кадры строятся так, чтобы подчеркнуть отсутствие суеты — камера фиксирует сцены чайных церемоний, поздних семейных ужинов, прогулок по пустым улицам. Визуальные детали — приглушённый свет, естественные тона стены, тени, падающие на татами — формируют атмосферу уединённости и внутренней тишины.

Герои двигаются плавно, часто замедленно, что позволяет увидеть настроения, не проговариваемые напрямую. Здесь нет нарочитой драматизации: переживания выявляются не через эмоциональные взрывы, а через малозаметные повседневные ответы — взгляд в окно, молчаливое присутствие, жест чайного предложения. Эти сцены демонстрируют wabi-sabi во всём — семья не идеальна, каждый персонаж несёт груз собственных трещин, стареющих привычек, память о прошлом.

Ясудзиро Одзу. Поздняя весна (1949)

Озу тщательно избегает резких монтажных склеек, экспрессивного движения камеры, предпочитая статичные, длительные планы. Это создает медитативное напряжение и даёт возможность всмотреться в нюансы пространства. Между акцентами действия — тишина, в которой рождается глубокая эмоциональная вовлечённость зрителя. Ритм фильма — это ритм жизни, текучий, неспешный, неразрывный.

Бытовые детали становятся самостоятельными героями — фарфоровая посуда, старая ваза, складки на кимоно. Обыденность здесь не вторична, а возвышается до уровня художественного содержания. Именно так формируется принцип «тихой красоты», где самое важное происходит не на словах, а в дыхании интерьера, слабом движении тени или едва слышном шелесте листьев за окном.

Финальные сцены — уход дочери из родительского дома, паузы, наполненные молчанием и примирением с судьбой — выражают монолог героев через обстоятельства краткости счастья. Прощание, непроизнесённые фразы и смена времени дня — всё становится отражением моно но аварэ, философии сожаления и принятия перемен, неизбежных в жизни каждого человека.

Ясудзиро Одзу. Поздняя весна (1949)

Эстетика «тихой красоты» в японской культуре и кино связана с особым способом видеть — не искать возвышенного, а распознавать поэтику в обычном. Это взгляд, основанный на внимании, безмолвии и уважении к тому, что неизбежно исчезает.

ГЛАВА 2. ВИЗУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Визуальный язык японского классического кино отличается глубокой выразительностью, а особое значение в нём занимает работа со светом и тенью. В фильме «Расёмон» эти элементы обретают самостоятельную роль — они служат не просто техникой освещения, а полноценным средством передачи настроения, символом и философской метафорой.

СВЕТ И ТЕНЬ. АКИРА КУРОСАВА «РАСЁМОН»

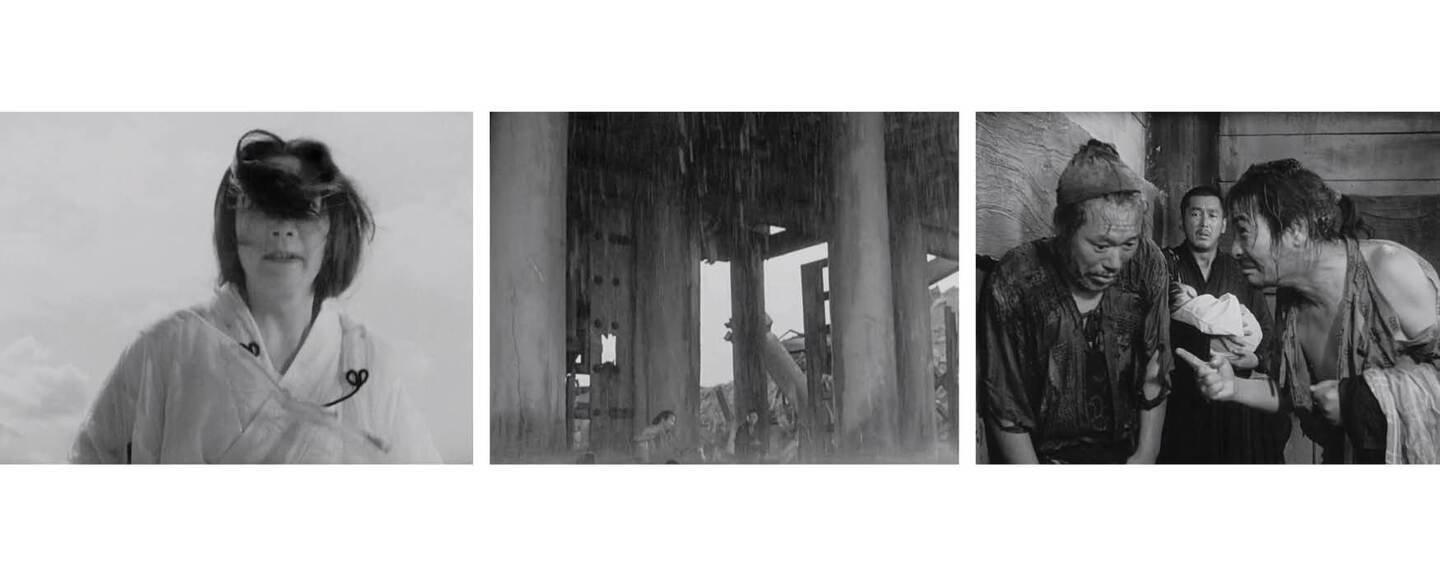

Акира Куросава «Расёмон» (1950)

В эстетике wabi-sabi ключевым является принятие несовершенства, временности и неуловимости красоты. Эти идеи напрямую соотносятся с тем, как в классическом японском кино строится игра со светом и тенью. В фильме «Расёмон» Акиры Куросавы свет и тень действуют как визуальные метафоры, которые, подобно философии wabi-sabi, указывают на мимолётность и амбивалентность существования. Яркий солнечный свет, пробивающийся сквозь кроны деревьев, сочетаясь с густой тенью леса, вызывает ощущение неустойчивости и неопределённости. Такой световой дизайн помогает зрителю пережить атмосферу растерянности и сомнений, которые накрывают героев фильма. При этом свет служит своеобразным символом истины — он освещает, но не раскрывает всех деталей, напротив — создаёт загадку, в которой истина остаётся недостижимой. Тени же становятся пространством скрытых смыслов и лжи, обволакивают персонажей, разделяют их внутренние миры. В моменты судебных разбирательств герои оказываются в полумраке, что визуально передаёт их двусмысленность и неспособность полностью открыться. Визуальное разделение на свет и тень — это не просто светотеневой рисунок, а выражение внутреннего конфликта, моральной неясности и социальных амбивалентностей. Мягкий, рассеянный свет одновременно содержит острые контрасты, играет роль символа чистоты и истины, её мимолётной вспышки. Тени воплощают скрытую глубину человеческой души, её тайны, несовершенство и неоднозначность. Такое разделение пространства созвучно понятию sabi — следа времени и утраты, который нельзя полностью понять или разгадать, а можно лишь принять. Тени, образуемые в кадрах, являются подобием трещин на керамике wabi-sabi — они создают уникальную текстуру повествования, основанную на ограниченности и изменчивости.

Акира Куросава «Расёмон» (1950)

Куросава умело использует свет и тень, чтобы создать глубокий психологический эффект, который вовлекает зрителя в размышления о природе правды и лжи, памяти и восприятия. Например, солнечные лучи кажутся в фильме почти живыми, когда пробиваются сквозь ветви — они наполняют пространство зыбкостью и хрупкостью. Каждая тень как бы приглашает заглянуть за поверхность и понять сложность человеческой души.

В финальных эпизодах фильма постепенное погружение в темноту напоминает онеизбежности старения и ухода, типичных для эстетики wabi-sabi. Свет постепенно угасает, и вместе с ним уходит ощущение ясности, появляется принятие того, что в конце пути остаётся только неопределённость и красота в несовершенстве.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ ПРИРОДЫ. КЭНДЗИ МИДЗОГУТИ «СКАЗКИ ТУМАННОЙ ЛУНЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ» (1953)

Фильм «Сказки туманной луны после дождя» (оригинальное название — «Ugetsu monogatari») режиссёра Кэндзи Мидзогути, вышедший в 1953 году, является одним из ярких примеров японского кино, в котором природа не просто служит фоном для сюжета, но становится полноправным героем, влияющим на внутренний мир персонажей и развивая основную тематику произведения. Внимание к мельчайшим деталям природного окружения — движение листвы, дуновение ветра, капли дождя и игра света — не только создаёт особую атмосферу, но и выполняет глубокую символическую функцию.

Состояния тумана, дождя, мерцание луны — символы ускользающей, мимолетной красоты, глубоко созвучные wabi, означающему простоту и тишину, и sabi — следу времени, старению и непостоянству. Каждое движение ветра или капли дождя становится проявлением эфемерной красоты, в которой нет идеальности, есть лишь временные переходы и неуловимая эссенция.

Кэндзи Мидзогути «Сказки туманной луны после дождя» (оригинальное название — «Ugetsu monogatari») (1953)

Внимание к этим деталям — залог созерцательности, характерной для японского восприятия мира, принятия несовершенства и трансформаций. Туман, скрывающий контуры пейзажа, становится образом неопределённости и тонкости жизненного пути, а свет, отражённый в мокрых листьях и воде, — изысканным символом красоты в хрупкости. И именно такой подход к изображению природы создаёт особую атмосферу «тихой красоты», где внутренние переживания героев сливаются с изменчивостью окружающего мира.

Режиссёр мастерски фиксирует природные детали с помощью длительных и тщательно выстроенных планов, создавая ощущение созерцательности, покоя и глубокой переживаемой тишины. Медленное колебание ветви дерева, капли, скатывающиеся по траве, звуки природы — всё это усиливает эмоциональную насыщенность сцен, погружая зрителя в особый мир, где даже минимальные изменения природы отражают внутренние процессы героев.

Природные явления в фильме неразрывно связаны с драматизмом человеческих судеб. Шум дождя сопровождает моменты и отчаяния, и надежды, становясь своеобразным саундтреком, который усиливает переживания и трансформации персонажей. Визуальные детали природы служат своеобразной поэтикой, которая придаёт фильму глубину и духовность, типичную для японской эстетической традиции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИМАЛИЗМА И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. ЯСУДЗИРО ОДЗУ «ПОРА СОЗРЕВАНИЯ ПШЕНИЦЫ» (1951)

Ясудзиро Одзу «Пора созревания пшеницы» (1951)

В фильме «Пора созревания пшеницы» Ясудзиро Одзу создает особую архитектуру визуального повествования, где пустота в кадре становится неотъемлемой частью эмоционального и смыслового насыщения истории.

Пустота, доминирующая в кадре, — это не просто отсутствие людей, предметов, а «пространство между» — важный элемент, который даёт время и место для тишины, рефлексии и внутренних сдвигов.

У Одзу пространство часто наполнено тишиной: комнаты кажутся большими, хотя их заполняет обычно один или два героя, а остальная часть остается свободной. Эта пустота в интерьерах абсолютно не случайна. Она работает как выразительный инструмент. Расположение предметов и персонажей, избыточные участки пола, дверных проёмов, участки стен без декораций — все это превращает кадр в пространство между словами, где главное происходит на уровне эмоционального напряжения и внутренней динамики.

Ясудзиро Одзу «Пора созревания пшеницы» (1951)

Эта визуальная пустота выражает суть wabi — скромности, неприхотливости и созерцательного покоя. Камера, неподвижная и сосредоточенная на простых деталях интерьеров, приглашает зрителя остановиться, замечать мельчайшие нюансы — трещинки на полу, мягкий свет в окне, лежащие на столе вещи. В этом минимализме проявляется идея sabi — в принятии времени, следов прожитого и несовершенства.

В таких сценах герои часто оказываются визуально изолированными друг от друга, даже если находятся рядом. Пустота между ними становится не только метафорой дистанции, но и способом показать развитие отношений, ситуацию выбора или душевного разрыва. Именно эти «пустые» участки кадра позволяют современному зрителю почувствовать не только драму, но и глубину перемен, происходящих внутри японской семьи.

Работа с минимализмом усиливается статикой камеры. Одзу практически не использует резких движений объектива — взгляд зрителя фокусируется на одном пространстве и как бы приглашает его к созерцанию каждого предмета и жеста. Логика построения таких кадров не стремится к плотности или насыщенности, напротив — открывает пространство для размышления, паузы, сопереживания.

Внутреннее содержимое кадра у Одзу часто отражает не столько физическую, сколько психологическую реальность. Мебель, вещи, архитектура становятся знаками, выражающими отношения между поколениями, семейные и социальные связи. Отрицательное пространство резонирует с чувствами героев, намекает на их неопределенность, на перемены, которые еще только грядут.

Кроме того, минимализм фильма ощущается в организации повседневных сцен. Переходы между эпизодами зачастую происходят через кадры пустых комнат, уличных пейзажей, где нет действия. Это своеобразное визуальное дыхание истории. Пауза между событиями позволяет почувствовать движение времени и приближающиеся перемены, даже если герои об этом не говорят напрямую.

Благодаря этому режиссеру удается одновременно создать атмосферу покоя и напряжения, гармонии и предчувствия перемен. Зритель сам становится участником созерцательного процесса, погружаясь в мир, где каждый элемент кадра, каждая пустота — не потеря, а приобретение нового смысла. Минимализм и отрицательное пространство формируют особый способ кинематографического мышления. Здесь пустота — не отсутствие, а возможность для внутренней жизни, для тихого диалога с самим собой и окружающим миром.

Отрицательное пространство в кадре, словно тишина в музыке, обрисовывает эмоциональные паузы, моменты перехода и неопределённости. Вместо насыщенности действия и насыщения образами, небольшой и простой визуальный материал пробуждает глубокие чувства и создает пространство для внутреннего созерцания. Эта гармония пустоты и заполненности, время и движение в ней — отражение философии «тихой красоты», которая пронизывает фильм и формирует его уникальный ритм.

ГЛАВА 3. ТЕМП И МОНТАЖ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ

В японском кинематографе формирование уникального киноязыка неразрывно связано с особым подходом к монтажу и режиссёрскому темпу. Вместо стремления к динамике и нарративной экспрессии японские режиссёры часто отдают предпочтение протяжённым, статичным планам, ненавязчивым переходам и гармонии звукового пространства. Медленное развитие событий, плавность монтажа и использование тишины создают атмосферу, в которой зритель не только наблюдает сюжет, но и органично погружается в его эмоциональное пространство.

Японское кино делает паузы и звуки окружающей среды самостоятельными художественными средствами, укрепляя эффект присутствия и подчеркивая глубину переживаний. Через долгие кадры и отстранённость от быстрых монтажных склеек рождается созерцательный ритм, дающий время заметить мельчайшие детали и отразить сложные чувства персонажей. Так строится интонация молчания, философских раздумий и внутреннего диалога, где каждое мгновение несёт на себе отпечаток времени и смысла.

КОНТРАСТ МЕЖДУ СТАТИЧЕСКИМИ И ДИНАМИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КАДРА. ХИРОКАДЗУ КОРЭЭДА «ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (1998)

Хирокадзу Корээда «После жизни» (1998)

Основной особенностью визуального стиля фильма является использование статичных планов, где длительные неподвижные кадры акцентируют внимание на внутреннем мире героев, их воспоминаниях и размышлениях. В этих кадрах минимальные изменения — едва заметное движение руки, легкий взмах волос — становятся наполненными большим смыслом. Именно тонкая динамика в рамках почти неподвижного кадра создает ощущение живости и эфемерности, что близко к концепции wabi-sabi, где несовершенное и изменчивое ценится выше яркости и динамичной выразительности.

Хирокадзу Корээда «После жизни» (1998)

Плавный переход между статичными и движущимися элементами в кадре отражает баланс между покоем и изменением, который является основой философии «тихой красоты». Такая визуальная гармония способствует глубокому эмоциональному вовлечению зрителя, позволяя ощутить постепенное течение времени и мимолетность моментов, насыщенных ностальгией и философским размышлением.

Корээда не только демонстрирует эти контрасты в визуальном ряде, но и использует их для выражения внутренних состояний героев — их борьбы с памятью, поисками смысла и принятия утрат. Каждое движение в кадре становится языком, которым рассказывается история души, а паузы и неподвижность — пространством для созерцания и диалога со зрителем.

Контраст между статикой и динамикой в «После жизни» служит не только технической особенностью монтажа, но и философским инструментом, расширяющим традиции японской эстетики и помогая воплотить её ключевые идеи в кинематографической форме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И НАТУРАЛЬНОЙ СРЕДЫ. НАОМИ КАВАСЕ «ТРАУРНЫЙ ЛЕС» (2007)

Наоми Кавасе «Траурный лес» (2007)

В фильме Наоми Кавасе природное окружение и освещение играют главенствующую роль в создании художественного образа, который выходит за рамки традиционного визуального фона и становится активным выразительным элементом повествования. Естественный свет и природные ландшафты — это не отвлечённые декорации, а насыщенные метафорами компоненты, способные вызвать в зрителе чувство глубокой эмоциональной и духовной сопричастности с изображаемым миром.

Эта визуальная стратегия тесно связана с понятием yugen, одной из ключевых категорий японской эстетики, которое можно перевести как «глубинная, скрытая красота». Yugen подчёркивает важность того, что остаётся за пределами прямого восприятия — растворённое в полутенях, намёках и шёпоте природы. В фильме Кавасе эта категория проявляется через особое качество света — мягкое, рассеянное, меняющееся в зависимости от времени суток и погодных условий, оно усиливает ощущение эфемерности и непостоянства жизни.

Природный свет в картине помогает раскрыть тему переходности, характерную для философии wabi-sabi, где красота кроется в непостоянстве и несовершенстве мира. Он не освещает сцену искусственно, а скорее подчёркивает естественные текстуры, контрасты и неточности — это свет, который рисует не идеальные формы, а шёпот времени.

Кроме света, важным выражением гармонии с природой становятся ландшафтные решения — лес, вода, туман и смена сезонов. Каждый из этих элементов не просто поддерживает атмосферу, но вовлекает зрителя в созерцательный опыт, открывая пространство для эмоциональной эмоциональной эмпатии и внутреннего диалога. Взаимодействие человека с природной средой в фильме — это диалог, наполненный уважением к изменчивости и красоте неполного.

Наоми Кавасе «Траурный лес» (2007)

Использование природного освещения и натурального окружения в «Траурном лесу» — не просто декоративный приём, а методика визуализации сложных философских идей японской эстетики. Этот подход гармонично вписывается в концепцию «тихой красоты», раскрывая новую глубину и чувственность восприятия мира, основанную на внимании к эфемерному и неуловимому.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗВУКОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СОЗЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА. ХИРОКАДЗУ КОРЭЭДА «ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ» (1995)

В японском кино звук часто играет не меньшую роль, чем изображение, а в эстетике «тихой красоты» он становится ключевым инструментом погружения в созерцательное состояние. Фильм Хирокадзу Корээды «Мабароси» особенно точно показывает, как звуки окружающей среды и тишина могут работать на уровне философии wabi-sabi, усиливая ощущение хрупкости и непостоянства жизни.

В «Призрачном лесу» звуковой слой выстроен так, чтобы зритель буквально «слушал» мир вместе с героиней. Вместо плотного музыкального сопровождения фильм опирается на естественные шумы — далёкие голоса, шаги по полу, гул электрички, звук ветра, крики птиц, шорох посуды. Эти обыденные звуки не создают драматического напряжения, а, напротив, погружают в состояние тихого присутствия. Здесь проявляется wabi-составляющая эстетики: скромность, будничность, отсутствие нарочитости. Красота слышится в том, что обычно проходит мимо внимания.

Тишина в фильме не воспринимается как пустота. Она наполнена невысказанными чувствами, памятью, напряжением утраты. На фоне почти полного отсутствия музыки каждый звук приобретает вес. Паузы между репликами и эпизодами превращаются в пространство для внутреннего диалога героини с собой и с прошлым. Такое обращение с тишиной соответствует идее sabi: ощущению времени, которое оставляет невидимые следы в душе, и меланхолической красоты одиночества. Зритель оказывается внутри этой тишины и вынужден вслушиваться в то, что невозможно произнести словами.

Корээда использует звуковую среду как способ показать, как мир после трагедии продолжает жить своим ритмом. Звуки города, природы, быта не соотносятся напрямую с сюжетом, но именно через них ощущается контраст между внутренней остановкой героини и непрерывным течением жизни вокруг. Это очень близко к wabi-sabi: несовпадение внутреннего и внешнего, несовершенное, «надломленное» существование, которое всё равно продолжает быть частью большой природной и социальной ткани.

Особое значение приобретает повторяемость звуков. Одни и те же мотивы — звон колокольчика, шум проходящего поезда, шаги по лестнице — возвращаются в разные моменты фильма, создавая ритм, подобный дыханию. Это формирует ощущение цикличности и неизбежности, подчёркивая, что жизнь состоит из повторяющихся, внешне ничем не примечательных фрагментов. Именно в этой повторяемости и кроется «тихая красота» существования, когда даже самый простой звук может стать напоминанием о прошлом, о потере, о возможности примирения.

Так, звук окружающей среды и тишина превращаются в самостоятельный выразительный язык, который раскрывает философию wabi-sabi не только через визуальные, но и через акустические образы. Фильм учит слышать мир так же внимательно, как смотреть: в слабых, мимолётных, незаметных звуках обнаруживается глубина переживаний и поэтика несовершенного, неустойчивого человеческого бытия.

ГЛАВА 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В японском кино философия wabi-sabi выступает важным концептуальным каркасом, через который раскрываются внутренние миры героев, их связи с природой, а также присутствует глубокое ощущение временности и эфемерности. Через визуальные и звуковые образы режиссёры передают тончайшие эмоции, создавая атмосферу созерцательности и естественности.

ТЕМА ВРЕМЕННОСТИ И ЭФЕМЕРНОСТИ В ОБРАЗАХ И СЮЖЕТАХ. МАСАКИ КОБАЯСИ «ХАРАКИРИ» (1962)

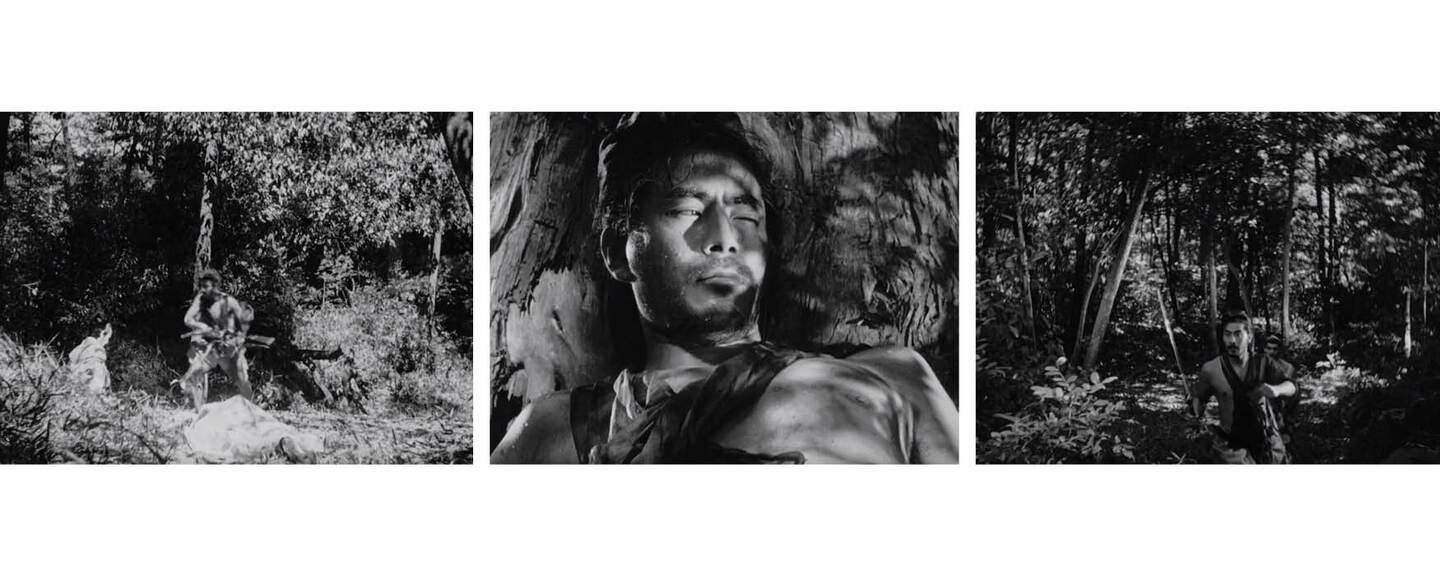

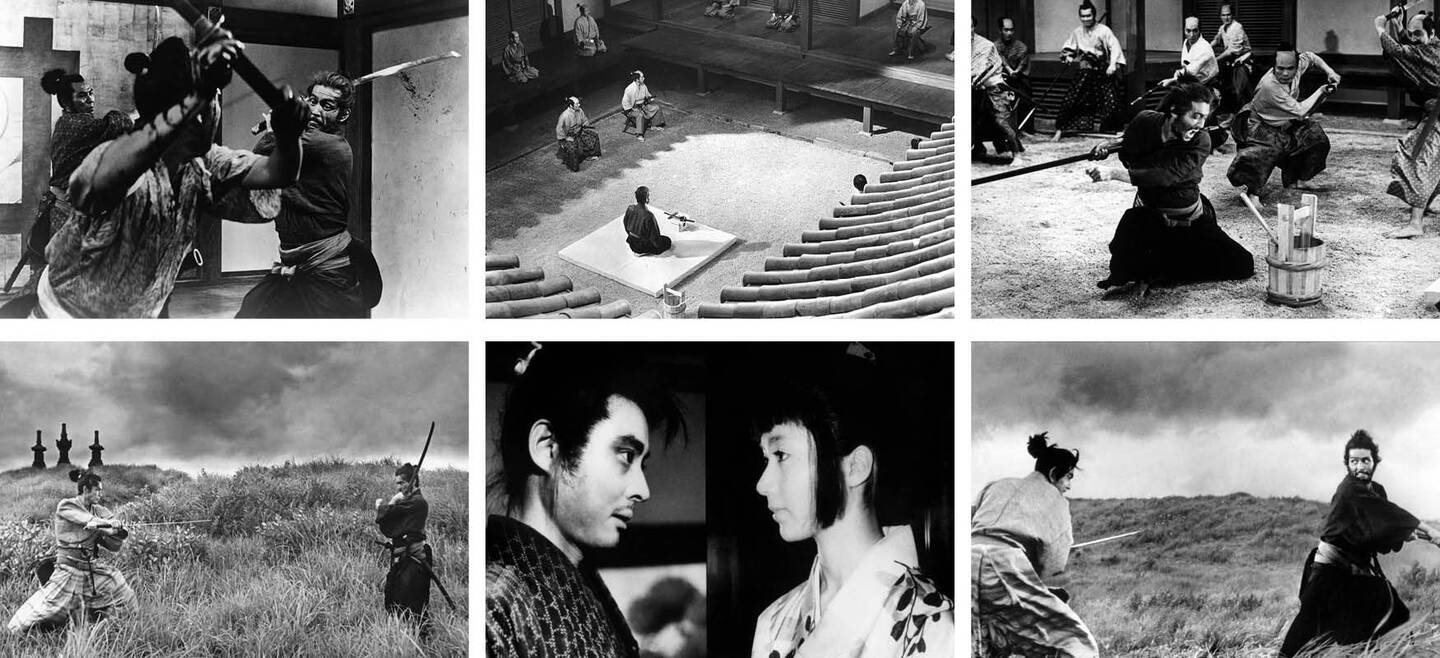

Масаки Кобаяси «Харакири» (1962)

Фильм «Харакири» (1962) режиссера Масаки Кобаяси рассказывает трагическую историю ронина Хансиро Цугумо, который приходит в дом могущественного феодального клана с просьбой совершить обряд харакири (ритуальное самоубийство). Однако его намерения оказываются далёкими от обычных, а повествование становится сложным исследованием чести, жестокости и человеческой природы в эпоху Эдо.

В центре сюжета — конфликт традиций и личной морали, который разыгрывается на фоне быстротечности судьбы и хрупкости человеческого существования. История раскрывается через серию воспоминаний героя, показывающих тяжелые обстоятельства, вызванные социальным лицемерием и отчаянием. Хансиро Цугумо, потерявший семью и лишённый будущего, действует из принципов правды и справедливости, бросая вызов системе, которая сама погружена в лицемерие и жестокость.

Кадровая композиция и динамика съемки также перестраивают восприятие времени. Медленные, тщательно выстроенные планы с долгими статическими эпизодами позволяют зрителю глубоко погружаться в происходящее, подчеркнуто сдержанные движения и переходы усиливают ощущение замедленного, но не остановленного течения жизни. Это создает мощный эмоциональный отклик и помогает пережить несовершенство и неизбежность утраты.

Фильм повествует не только о внешних конфликтах и обрядах эпохи Эдо, но и о внутренней духовной борьбе героя, которая со временем трансформируется в философское осознание — суть жизни в её преходящей, эфемерной природе. В этом контексте «Харакири» становится визуальной медитацией на тему wabi-sabi, где каждая деталь, каждый светотеневой рисунок говорят о красоте, принадлежащей не внешнему совершенству, а глубине, пронизанной временность и изменчивостью.

«Харакири» — это не просто история спектакля жестоких обычаев, но философский взгляд на природу времени, изменчивости и красоты, которую можно найти в несовершенстве и эфемерности. Через глубокий психологизм и мастерство визуального рассказа Масаки Кобаяси создает произведение, в котором эстетика wabi-sabi приобретает конкретное, трогательное воплощение.

ОБРАЗ ВНУТРЕННЕГО МИРА ГЕРОЯ И ЕГО ИЗОЛЯЦИИ. ХИРОСИ ТЭСИГАХАРА «ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ» (1964)

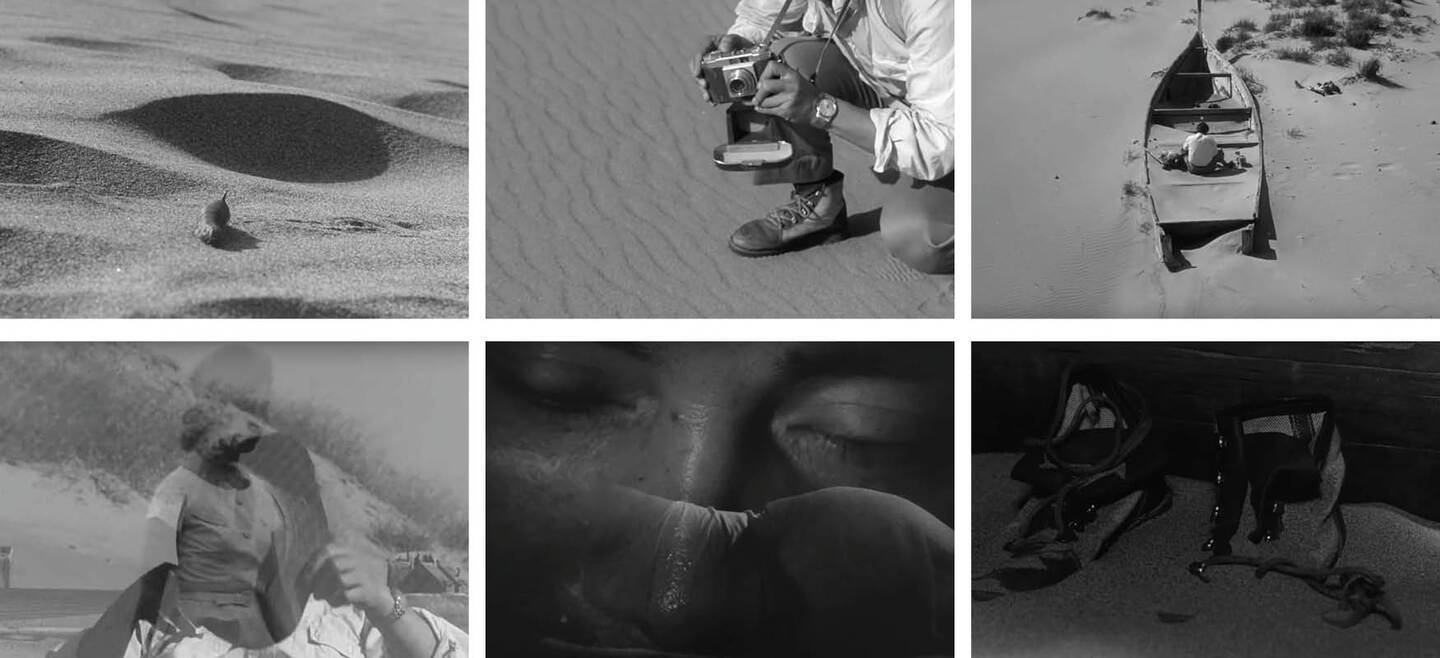

Хироси Тэсигахара «Женщина в песках» (1964)

«Женщина в песках» не только строит образ внутренней изоляции и борьбы героя, но и глубоко вписывается в философию wabi-sabi — принятия красоты несовершенного, эфемерного и непостоянного. Песок, пронизывающий всю жизнь героев, становится символом этого фундаментального восприятия мира.

Песок в фильме — не просто природный элемент, а метафора времени, его непрерывного потока и изменчивости. Он постоянно меняет облик окружающего пространства, заполняет трещины, скрывает и раскрывает объекты. Эта изменчивая и несовершенная материя буквально воплощает sabi — красоту следа времени, старения и трансформаций.

В эстетике wabi отражается скромность и смирение, которые проявляются в ограниченном пространстве, где живут герои. Дом с песком внутри кажется недостроенным и неполным, он подчеркивает хрупкость и нестабильность бытия, создает атмосферу тихой красоты простоты и естественности.

Хироси Тэсигахара «Женщина в песках» (1964)

Визуальная игра света и тени на песке создает глубокий, медитативный ритм, соответствующий концепции yugen — таинственной, скрытой красоты, которую можно почувствовать только через созерцание и внутренний отклик. В этих нестабильных мельчайших движениях песка заключена и идея эфемерности, столь важная для wabi-sabi.

Внутренняя борьба и период смирения, которые переживает главный герой, находят отражение в визуальном языке фильма, наполненном философией «тихой красоты». Через эту призму «Женщина в песках» становится не просто драмой экзистенциального отчаяния, но и художественным исследованием уникального восприятия времени и состояния мира, которое чрезвычайно важно в японской культуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эстетика тихой красоты, в основе которой лежит философия японского wabi-sabi, существенно влияет на современное мировое кино, предлагая уникальный язык визуального повествования, основанный на созерцательности, минимализме и глубокой чувственности. Современные режиссёры переосмысливают традиционные элементы этой эстетики, вводя их в современный кинематографический контекст. Подчёркнутая сдержанность, внимание к мелким деталям и тихие моменты рефлексии в фильмах такого рода создают пространство для эмоционального погружения и философского осмысления, что становится важным дополнением к динамике и драматургии массового кинематографа.

Практическое значение эстетики тихой красоты для режиссёров и сценаристов проявляется в ряде конкретных рекомендаций, позволяющих усилить глубину повествования. Во-первых, применение медленных, продуманных планов и длительных пауз даёт пространство для выражения внутреннего мира персонажей без излишней экспрессии. Во-вторых, важна тщательная работа с композицией кадра, где пустоты, отрицательное пространство и игра света создают особую атмосферу покоя и созерцательности. В-третьих, использование природного освещения и звуков окружающей среды помогает выстроить эмоциональный фон, подчеркивая естественную изменчивость и непостоянство жизни. Все эти приёмы можно видеть в анализе классических и современных фильмов, представленных в настоящем исследовании.

Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины» (2021)

Фильм «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути представляет собой современное переосмысление традиционной эстетики тихой красоты, успешно интегрируя созерцательный киноязык в актуальную повестку. Картина строится на медленном, дышащем ритме повествования, где внимание уделено внутренним переживаниям героев, их борьбе с утратой и поисками смысла. При этом у Хамагути прослеживается тонкое уважение к традиционным японским стилям — скромная, минималистичная визуальная композиция, продуманное использование пространства и света создают атмосферу глубокой эмоциональной рефлексии. Диалоги заменены на моменты тишины и взгляды, передающие сложные чувства без слов. Взаимодействие персонажей с автомобилем и дорогой становится метафорой путешествия через воспоминания и внутренние изменения. «Сядь за руль моей машины» демонстрирует, как эстетика wabi-sabi и концепция тихой красоты продолжают вдохновлять современное кино, предлагая новые формы для выражения человеческих переживаний через созерцательный, наполненный смыслом визуальный язык.

Вместе с тем, использование эстетики тихой красоты в визуальном повествовании сопряжено с определёнными вызовами. Современный зритель, привыкший к динамичному и насыщенному действию, может воспринимать созерцательный стиль как медлительный или недостаточно захватывающий. Это требует от создателей контента умения балансировать созерцательность и драму, чтобы сохранить внимание аудитории, при этом не теряя глубины и минималистичности. Возможности же, открывающиеся благодаря философии wabi-sabi, огромны — это шанс создавать более эмоционально честное, культурно глубокое и визуально изысканное кино, что отмечается в работах японских режиссёров и их последователей по всему миру.

Так, эстетика тихой красоты не только является неотъемлемой частью японского кинематографа, но и приобретает универсальное значение в глобальном контексте визуального искусства. Она предлагает альтернативный способ рассказа и восприятия историй, ориентируясь на внутренний мир персонажей, на природную гармонию и на красоту мимолётного момента, что делает её актуальной и востребованной в современном кинематографическом ландшафте.

Наоми Кавасе «Траурный лес» (2007) (дата обращения: 13.11.2025)