Эстетическая идея художественного объединения «Бубновый валет»

Рубрикатор

— Концепция — Эстетическая идея по Канту — Объединение «Бубновый валет» как эстетическая идея — Эстетическая идея в произведениях ключевых художников объединения — Илья Машков — Петр Кончаловский — Аристарх Лентулов — Заключение — Источники

Концепция

В данной работе я хочу исследовать творчество ключевых участников общества художников «Бубновый валет» Ильи Машкова, Петра Кончаловского и Аристарха Лентулова, опираясь на эстетическую идею Иммануила Канта из книги «Критика способности суждения».

Можно ли сделать цвет и форму самодостаточными героями произведения со своими высказываниями? Должно ли настоящее искусство нравится всем и не вызывать споры?

При выборе материала учитывались не хронологические или биографические критерии, а именно степень выраженности тех визуальных и смысловых характеристик, которые создают эффект «мыслительного избытка» и выходят за пределы простой репрезентации предметного мира.

В анализ включаются прежде всего те произведения, в которых особенно ясно реализуется характерная для «Бубнового валета» стратегия художественного преобразования реальности: интенсивная цветовая экспрессия, усложнённая структура формы, декоративность, сознательное нарушение перспективы, обобщение предмета до знака или символа. Эти элементы живописи выступают как аналоги кантовских эстетических «атрибутов» — дополнительных представлений воображения, которые не иллюстрируют понятие, но дают повод мыслить больше, чем может быть выражено словами. Таким образом, произведения выбирались не по степени соответствия традиционным жанровым или тематическим нормам, а по их способности производить именно тот эстетический эффект, который Кант описывает как «изображение эстетических идей».

Эстетическая идея по Канту

«…под эстетической идеей я понимаю такое представление воображения, которое заставляет напряжённо думать, без того чтобы ему могла быть адекватна какая-либо определённая мысль». — И. Кант

По Канту эстетическая идея понимается как особое представление воображения, которое заставляет нас думать больше, чем можно выразить словами. Она запускает свободную игру воображения и рассудка, создаёт избыток смыслов и ощущений, которые не сводятся к одному определённому понятию. Поэтому произведение может быть технически безупречным, но «лишённым духа» — дух появляется только там, где возникает эстетическая идея.

Эстетическая идея всегда шире своей формы: художник даёт образ, а не готовое толкование. Этот образ вызывает ассоциации, которые невозможно полностью выразить языком. Кант подчёркивает, что эстетическая идея — это «невыразимое», которое тем не менее ясно переживается зрителем и расширяет его способность мыслить.

Объединение «Бубновый валет» как эстетическая идея

Художественное объединение «Бубновый валет», оформившееся в 1911 году, с самого начала заявило о себе как о вызове художественным и социальным нормам. Уже само название первой выставки 1910 года, а затем и всего объединения, носило провокационный характер: в дореволюционном быту «бубновыми тузами» называли каторжников, отмеченных кумачовым ромбом на одежде, а «валетами» — мошенников и плутов. Такое название сознательно разрушало ожидания публики и декларировало отход от академических представлений о том, чем должно быть искусство. Однако этот жест был не просто эпатажем: он выражал фундаментальную установку участников на художественную свободу воображения, оригинальность, и создание таких образов, которые невозможно исчерпать рациональным понятием. Именно эта установка сближает творчество «Бубнового валета» с кантианским понятием эстетической идеи.

Каторжники в тюремной робе с ромбами на спине, Нерчинская каторга

Искусство объединения «Бубновый валет» можно рассматривать как настоящую эстетическую идею по Канту. Их живопись не стремится к точной передаче предмета, а наоборот, она создаёт пространство свободной зрительской интерпретации, опираясь на яркий образ, экспрессию, деформацию формы и смелый цвет. Название объединения, намеренно провокационное и эпатажное, уже само по себе работает как эстетическая идея: оно вызывает напряжённую работу воображения, связывая искусство художников с вызовом традиции, со свободой, с отказом от академических норм. Работы Машкова, Кончаловского и Лентулова наполнены такой силой и множеством смыслов, что зритель начинает думать о большем, чем можно прямо сказать словами. Именно это, по Канту, и создаёт в произведении его «дух».

Илья Машков

Автопортрет и портрет Петра Кончаловского, 1910 год

Машков изображает себя и Кончаловского в образе борцов с гирями, превращая физическую силу в метафору творческой мощи. В этом жесте читается его заявление: художник должен быть не только мастером кисти, но и всесторонне развитой, цельной личностью — энергичной, волевой, способной мыслить и действовать широко.

Новодевичий монастырь, 1913 год Город в Швейцарии, 1914 год Пейзаж, 1911 год

Массивность и материальность формы у Машкова всегда были чем-то большим, чем просто приём. Его цвет и пластика словно становятся отдельным персонажем картины, который ведёт зрителя, задаёт ритм и настроение. Именно благодаря этому в работах появляется то дополнительное, невыразимое словами содержание, которое Кант называл действием эстетической идеи.

В «Новодевичьем монастыре» глубокие синие и зелёные тона сразу задают ощущение спокойного летнего дня, но за этой ясностью скрыта лёгкая тревога. В этих плотных, почти осязаемых цветовых пятнах чувствуется момент перемен, когда знаешь, что грядёт что-то важное и, возможно, хорошее, но всё равно волнуешься, потому что часть прежнего уже не вернётся. Картина держит это напряжение, не проговаривая его напрямую — оно просто возникает, как неуловимая эмоция на грани осознанного.

«Город в Швейцарии» звучит тише. Приглушённые оттенки создают ощущение внутренней собранности, спокойствия и благодарности миру. Вроде бы всё очень просто, почти буднично, но есть что-то, что заставляет взгляд снова и снова возвращаться к этим мягким линиям и свету. Пространство здесь будто дышит, приглашая задержаться, прислушаться и снова оставляя чувство, которое невозможно выговорить.

Последняя картина в подборке — это уже почти открытая мечта. Яркие, уверенные цвета, их напряжённое движение, обобщённые формы создают ощущение стремления куда-то выше. Это не изображение конкретного места, это состояние: мечта, движение, порыв. И каждый зритель додумывает его по-своему, потому что картина как будто специально оставляет пространство для воображения.

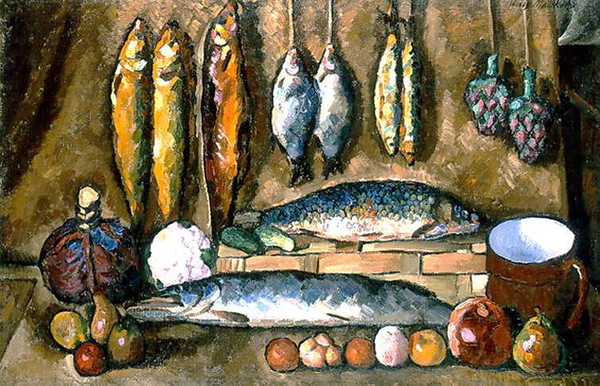

Хлебы, 1912 год Натюрморт. Рыбы, 1910 год

Особенно ярко эстетическая идея проявляется в продуктовых натюрмортах Машкова. В них предметность становится чем-то большим, чем просто изображение еды: массивность форм, тяжесть цвета, почти скульптурная плотность мазка создают ощущение изобилия, силы и даже торжественности. Здесь очень заметно то, что Кант называет «духом» произведения: когда зритель видит перед собой узнаваемые предметы, но сама картина заставляет думать о гораздо большем, чем о хлебе или рыбе как таковых.

Портрет художника Мильмана, 1917 год

«Портрет художника Мильмана» — моя любимая работа Машкова с точки зрения эстетической идеи. Здесь фигура человека представлена сразу в четырёх проекциях, и такое множественное разложение образа моментально запускает поток интерпретаций. На первом уровне это может напоминать о внутренней раздробленности, о напряжённом диалоге личности с самой собой. Но если смотреть внимательнее, этот приём можно понять и как знак творческой многогранности — способность художника одновременно удерживать несколько точек зрения, видеть себя и мир сразу с разных сторон.

В этой композиционной многослойности есть оттенок безумия, но это то продуктивное «безумие», которое не разрушает, а раскрывает. Оно похоже на особую чуткость, на гениальность, позволяющую человеку существовать в нескольких состояниях сразу и не бояться этой внутренней полифонии.

Черепа животных на фоне усиливают тревогу.тОни добавляют ощущение присутствия чего-то мрачного и неизбежного, словно рядом с живой, «расщеплённой» фигурой стоит напоминание о конечности. Этот контраст делает образ героя ещё напряжённее и глубже: он будто балансирует между жизнью и смертью, между разумом и безумием, между ясностью и хаосом.

Этот портрет для меня является самым ярким примером эстетической идеи: он ничего не объясняет напрямую, но рождает целый спектр мыслей и чувств, которые невозможно исчерпать одним определением.

Петр Кончаловский

Автопортрет, 1912 год

Автопортреты художников «Бубнового валета» нередко строятся на иронии и игре с образом автора. В них есть ощущение перевоплощения, дистанции между реальным «я» и тем, что художник транслирует зрителю. В данном портрете Пётр Кончаловский предстаёт почти намеренно «обыденным»: приглушённая палитра, серый костюм, размытые, неровные мазки подчёркивают простоту и «невзрачность» внешнего вида.

Однако тело фигуры написано массивно, почти тяжеловесно. Это противоречие между будничным обликом и мощной пластической формой создаёт эффект напряжения — образ одновременно скромный и монументальный. Подобное решение расходится с привычной традицией автопортрета, где художник обычно усиливает свою индивидуальность, подчёркивает творческую исключительность или демонстрирует контролируемую выразительность.

У Кончаловского же этот диссонанс становится художественным приёмом: портрет не подтверждает, а опрокидывает ожидания зрителя, особенно если помнить, что художники «Бубнового валета» сознательно играли с эпатажем и провокацией. Здесь провокация тонкая, не через яркие цвета или агрессивную форму, а через неожиданную «обыденность», которая становится формой своеобразной эстетической игры.

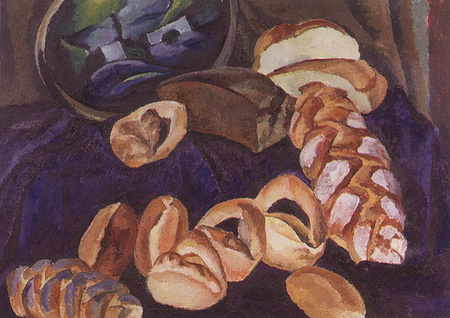

Хлебы на синем, 1913 год Натюрморт. Пиво и вобла, 1912 год

В натюрмортах Кончаловского поднос становится не просто деталью сервировки, а визуальным знаком домашнего уклада, простоты и устойчивой повседневности. В отличие от «изобильных» натюрмортов Машкова, где предметы словно соревнуются в полноте и весомости, у Кончаловского ощущается иной акцент: не на богатстве, а на подлинности жизни. Хлебы на синем фоне передают прямоту и честность обыденного быта, а пиво и вобла — это маленькие, скромные, но очень человеческие радости, то, что делает повседневность теплой и живой. В натюрморте с рыбами яркие, насыщенные цвета усиливают ощущение бодрости и внутреннего оптимизма, будто художник намеренно ищет в простых вещах свет и энергию.

Портрет художника Г. Б. Якулова, 1910 год

В портрете художника Г. Б. Якулова первым бросается в глаза оружие, помещённое Кончаловским в композицию почти демонстративно. Этот атрибут может выполнять сразу несколько функций. Он может быть:

а) декоративной деталью, усиливающей выразительность образа; б) отсылкой к кавказскому происхождению Якулова и связанной с ним культурной символике; в) намёком на военную принадлежность или связанные с ней черты характера; г) знаком увлечения охотой; д) визуальной метафорой вспыльчивого, энергичного темперамента.

В любом случае, трактовок здесь больше, чем буквального смысла. Именно такая многозначность и делает портрет насыщенным в кантовском смысле: предмет не сводится к определённому понятию, оставляя пространство для работы воображения.

Выбор цвета, динамичная поза и общее построение образа подчёркивают главное: перед нами уверенный, самостоятельный, внутренне сильный человек, чья характеристика не исчерпывается одной интерпретацией.

Аристарх Лентулов

Автопортрет. «Le Grand Peintre», 1915 год

На контрасте с сдержанным, почти бесцветным автопортретом Кончаловского, Лентулов предстает в образе яркого и жизнерадостного человека. Его фигура буквально «светится» за счёт насыщенной палитры, а розовый румянец придаёт образу ухоженность и внутреннюю энергию. Дополнительную иронию и игру создает само название работы — «Великий художник»: оно звучит как одновременно и шутка, и смелое заявление, подчеркивающее уверенность Лентулова в себе и его склонность к художественным перевоплощениям.

Натюрморт с синим кувшином, 1913 год Астры, 1913 год

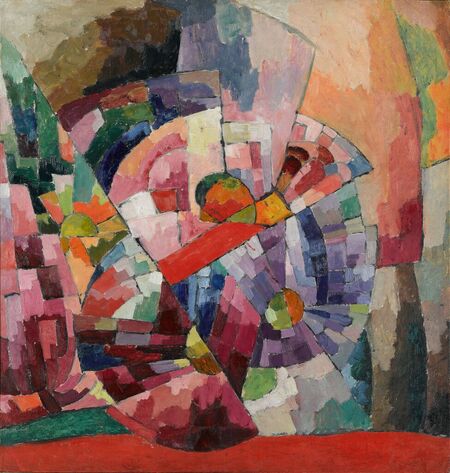

Кубизм Аристарха Лентулова заметно отличается от французского: он не столь строгий и аналитический, а более живой, декоративный и эмоциональный. Его дробление формы не разрушает предмет, а наполняет его энергией, будто бы усиливает внутренний свет. Цвет у Лентулова — это самостоятельная сила, и именно он создаёт ощущение пульсации и движения.

В натюрморте с синим кувшином это особенно заметно: фрукты словно кружатся вокруг центрального предмета, создавая впечатление танца. Композиция дышит праздником и чувством изобилия, будто мир сам наполняется яркостью изнутри.

А в «Астрах» раздробленные цветовые плоскости превращают цветы в маленькие светильники. Они похожи на фонарики — осколки надежды и внутреннего света, которые словно собирают пространство в целое. Именно такие визуальные «искры» и создают уникальную атмосферу Лентулова, где кубизм становится не анализом формы, а образом переживания и эмоционального состояния.

Женщины с зонтами, 1913 год

На этой картине изображены женские фигуры, но внимание художника направлено не на тело как таковое. Формы намеренно смазаны, местами неанатомичны, будто растворяются в окружающем пространстве. Зато через цвет автор передаёт куда более важное –– ощущение жары, разогретого воздуха, спокойной безмятежности летнего дня. Тёплые тона создают почти физическое чувство нагретого солнцем пространства, в котором человеческие фигуры становятся частью общего ритма природы, а не объектом наблюдения.

Улица, Москва, 1910 год

Лентулову удаётся передать ощущение счастья и внутренней гармонии. На этой картине разворачивается хороший весенний день: свежий, светлый и радостный. Сочные, яркие цвета буквально внушают веру в то, что всё будет хорошо. Каждый мазок словно наполняет воздух безмятежностью, делая этот день настоящим праздником жизни, пусть даже только на холсте.

Заключение

В ходе исследования становится очевидным, что работы художников «Бубнового валета» Машкова, Кончаловского и Лентулова ярко иллюстрируют кантианскую концепцию эстетической идеи. Их картины не ограничиваются изображением формы или цвета: каждый объект, каждая фигура, каждый натюрморт несёт в себе избыток смысла, который невозможно полностью выразить словами или понятием. Автопортрет Машкова и портрет Кончаловского показывают, как фигура человека становится носителем энергии, силы и разностороннего развития; многопроекционные решения, массивность форм и насыщенная палитра создают эффект «духа», оживляющего зрителя и стимулирующего воображение. Натюрморты с хлебами и рыбами демонстрируют изобилие и плотность жизни, где предметы сами становятся выразителями внутреннего смысла и эмоций.

Кроме того, художественный подход «Бубнового валета» как авангардного объединения усиливает действие эстетической идеи. Нарушение академических правил, смелая работа с формой и цветом, эпатажное название и провокационный выбор сюжетов создают открытое пространство для воображения зрителя. В отличие от традиционного искусства, которое часто фиксирует знакомые образы, работы авангардистов «Бубнового валета» оставляют свободу интерпретации, что полностью совпадает с Кантовской идеей: эстетическая идея возникает там, где форма и содержание не исчерпывают себя, а «заставляют думать больше, чем можно выразить словами».

Таким образом, все выбранные произведения объединены способностью вызывать многослойные ассоциации и размышления, что и составляет суть эстетической идеи Канта. Одновременно они демонстрируют авангардный подход: свободу от правил, новаторство в композиции и смелость художественного языка. Эти качества создают у зрителя не просто визуальное впечатление, но активную работу воображения, эмоциональный и интеллектуальный отклик. Это, что делает «Бубновый валет» идеальным примером реализации эстетической идеи в искусстве.

Источники

Кант И. Сочинения. В 8 т. Том 5 / под общ. ред. проф. А. В. Гулыги. — Юбилейное изд., 1794–1994. — М.: ЧОРО, 1994. — 154 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://studfile.net/preview/14323097/page:43/. — Дата обращения: 17.11.2025.

«5 натюрмортов „Бубнового валета“», Culture.ru. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.culture.ru/materials/253440/5-natyurmortov-bubnovogo-valeta. — Дата обращения: 19.11.2025.

«Азбука авангарда», Culture.ru. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.culture.ru/s/azbuka_avangarda/. — Дата обращения: 18.11.2025.

Diletant Media. «Бубновый валет: история и художники», Diletant.media. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://diletant.media/articles/37105854/. — Дата обращения: 17.11.2025.

Русский Авангард. «История „Бубнового валета“», RusAvangard.ru. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rusavangard.ru/online/history/bubnovyy-valet/. — Дата обращения: 18.11.2025.

«Волгоградский музей изобразительных искусств», ТГ‑М (Tg‑M.ru). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.tg-m.ru/articles/3-2005-08/volgogradskii-muzei-izobrazitelnykh-iskusstv. — Дата обращения: 19.11.2025.

Arzamas Academy. «Неопримитивизм», Arzamas.academy. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://arzamas.academy/mag/383-neoprimitivism. — Дата обращения: 19.11.2025.

«Бубновый валет», Culture.ru. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.culture.ru/s/bubnovyj-valet/. — Дата обращения: 18.11.2025.

«Культурология», Kulturologia.ru. «Бубновый валет и культура». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kulturologia.ru/blogs/121018/40861/. — Дата обращения: 19.11.2025.

https://diletant.media/articles/37105854/ (дата обращения: 17.11.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/gallery?ignoreBanner=true&search=лентулов& pageNum=2 (дата обращения: 19.11.2025)

https://artchive.ru/artists/1216~Il'ja_Ivanovich_Mashkov/works (дата обращения: 19.11.2025)

https://uploads8.wikiart.org/images/ilya-mashkov/still-life-1910.jpg (дата обращения: 19.11.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb-1725/index.php (дата обращения: 19.11.2025)

https://artchive.ru/pyotrkonchalovsky/works/sort:old (дата обращения: 19.11.2025)