Медиастратегии распространения поэтических текстов. Эссе-синопсис

1.1 Введение

Поэзия всегда существовала на границе медиумов — между голосом и бумагой, между жестом и письмом, между покоем и поиском. Каждый век не просто меняет поэтический язык, но и способ, через который этот язык становится понятным и осязаем. Сегодня, когда стихотворение в медиа все сильнее отделяется от автора и становится самостоятельной единицей, возникает вопрос: каким образом медиа определяют не только форму, но и судьбу поэтического текста?

Это исследование — попытка проследить траекторию движения поэзии от салонов Серебряного века до цифровых микросообществ, где стихи снова становятся актом интимности. Когда-то стихи активно публиковали в бумажных сборниках и читали вживую на большую аудиторию.

Что-то изменилось в поэзии с приходом Telegram-каналов и пабликов в социальных сетях, текст стал сепарироваться от автора, существовать как самостоятельный феномен в сети. Но, быть может, есть тренд на то, что поэзия вернет себе ритуальность, утрачиваемую в эпоху алгоритмов и лайков.

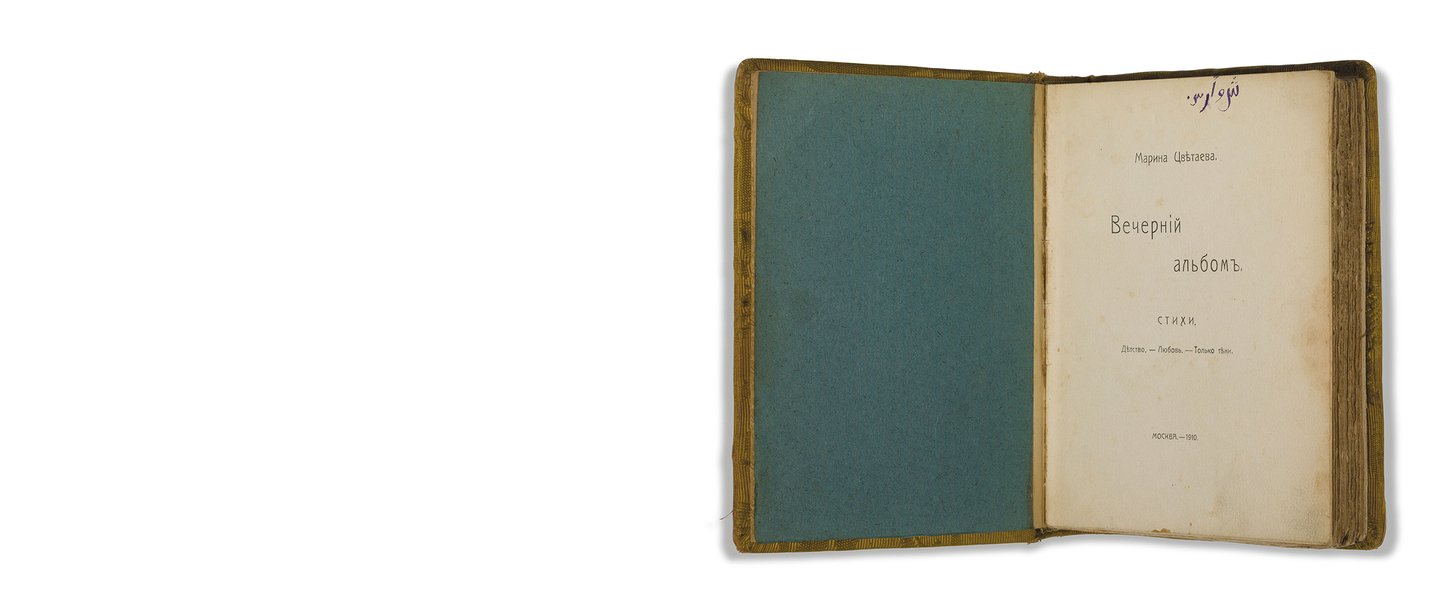

В начале XX века поэт жил внутри физической инфраструктуры культуры: журналы, литературные кафе, частные салоны, живые чтения, длинные письма. Стихотворение проходило долгий путь от черновика до читателя — и этот путь вызывал чувство сопричастности как у автора, так и у читателя. Чтения были не просто событиями, а формами медиа — со своей аудиторией и драматургией присутствия.

Поэт Владимир Владимирович Маяковский выступает на митинге перед красноармейцами. Москва, 1929 год

Сборник стихов Марины Цветаевой. Москва, 1910 год издания

Советская эпоха перевернула эту систему. Поэт стал публичной фигурой, а поэзия — инструментом коллективного воображения. Массовые чтения на стадионах, радиопередачи, журналы превращали стихотворение в культурный политизированный сигнал. Поэтическое слово стало медийным и громким. В то же время — внутренние круги, самиздат, тамиздат, квартирники — сохраняли камерность и хрупкость. Эта двойственность — публичность против подполья — заложила будущие медиальные привычки поэзии: сосуществование массового и интимного, голоса и шепота.

Вечер поэзии. Дворец Спорта Лужники, 1976 год

Интернет 1990–2000-х годов впервые вернул поэту независимость от издателя.

Форумы и сайты вроде «Вавилона» стали площадками самиздата и critique-культуры. Стихи существовали как диалоги, откликались в репликах форумов, теряли создателей и становились самостоятельными единицами. Текст стал гибким — дополняемым, комментируемым, иногда анонимным.

Это был первый переход поэзии в состояние сетевого тела.

С приходом соцсетей ритм поэзии изменился: строка должна была помещаться в экран, работать как цитата, вспышка, промелькнувшая в ленте пользователя. Появилась поэзия быстрого внимания. Алгоритмы сделали стихотворение более видимым, но практически уравняли его с мемом или щитпостом. Массовость стала важнее доверия и хрупкости. Лайк заменил комментарий, быстрая реакция — вдумчивое чтение и фидбек.

Стихотворения неизвестных авторов в Интернете

Современная цифровая среда парадоксальна: изобилие информации не означает погружения, а скорее противоречит ему. Авторы рассредоточены в сети, как и читатели, тексты тонут в потоке информации и графомании, а потребность в осмысленной обратной связи на этом фоне становится сильнее, чем когда-либо. Молодые поэты создают собственные закрытые кружки и тематические каналы, где важна не популярность, а личная близость с аудиторией.

Телеграм, Дискорд, малые паблики (как в ВК), фестивали и журналы нового поколения — все это ближе к интонации Серебряного века в цифровом масштабе, чем к цифровизации нулевых. Литературное комьюнити по-прежнему строится на доверии, осторожной критике и обоюдном внимании. Поэзия постепенно замедляется: эмоциональная реакция вместо сухого лайка, рецензия вместо короткого комментария, живое чтение как совместное событие, сближающее авторов.

Эти микросообщества восстанавливают утерянный «литературный ритуал» — когда публикация текста требует не ежесекундной реакции, а продолжительного разговора, ответного жеста от читателя.

Здесь формируются новые медиастратегии распространения текстов и писательские привычки: ручные, а не алгоритмические, доверительные, а не массовые. Поэзия живёт в репостах между пабликами, в архивных папках, живых чтениях.

Это поэзия присутствия, а не рекламного охвата.

Если Серебряный век строил поэзию вокруг печатных публикаций и живой сцены, а XX век — вокруг политической институции и тиражей, то XXI век возвращает стихотворению статус акта коммуникации. Современные медиастратегии поэтического текста можно описать как движение от центров к периферии:

— от издательской модели — к локальным пабликам; — от публичной сцены — обратно к живым чтениям для знакомой аудитории; — от статусной иерархий — к горизонтальной системе.

Медиум не только распространяет текст, но и меняет способ его существования. Цифровое сообщество теперь возвращает медлительность и духовную близость.

Мокрый холод впивается в рубашку. Тяжелая ткань. Прилипла к коже. Как вторая — более тугая — кожа. Под тяжестью воды слышится её треск.

Серое. Серое небо обрушилось на серое поле. И я посередине.

Скирды. Немые желтые курганы. Они старше и мудрее. Они просто ждут.

А в углу всего этого — нория. Черный, промокший до последнего болта скелет. Ее ковши замерли, полные дождевой воды. Она не ждет. Она просто смотрит. Равнодушное железное воплощение молчания.

Вода стекает по лицу. Соленая и пресная. Не отличить.

Шепот дождя в колосьях — единственный отзвук. Он заглушает все остальное. Даже мысли.

И в этом горизонтальном одиночестве, под взглядом пустых ковшей, я понимаю, что это и есть просто быть. Мокнуть. И ждать.

Яков Карпов 21.10.2025

В финале исследование я хочу сделать акцент на цикличности и непоколебимости поэтических процессов: литература снова возвращается туда, где существовала до повальной цифры — в малые сообщества, где важна личность автора и близость аудитории. Современные цифровые платформы, литературные кружки и паблики воспроизводят эти принципы, только в иной медиальной форме.

Если сто лет назад доверие создавалось через личное присутствие и публикацию произведений через издательство, то сегодня оно строится на этике общения в сети, при этом очень важно, чтобы автор находился среди единомышленников. Вдумчивые реакции вместо лайков, критические разборы, архивация текстов в сети: в этом возвращении — не ностальгия по былому, а закономерность литературной среды. Каждая медиальная эпоха разрушает и заново собирает свой круг.

Поэзия переходит из вида цифрового контента в выражение близости и единения.

Современные поэтические медиастратегии поэзии — это не про маркетинговое продвижение, а про цикл существование текста в цифровом пространстве, где его действительно ждут. Поэт ищет не сцену, а слушателя, и не лайк, а живой отклик и понимание.

1.2 Поэзия как медиум

Современная культура переживает ускоренное переосмысление собственных выразительных средств, и одним из наиболее подвижных и чувствительных к этим изменениям оказывается поэзия. На протяжении столетий поэтическое слово оставалось не только эстетической формой, но и медиумом, через который человек конструировал отношение к миру, находил язык для переживания опыта и вступал в коммуникацию с сообществом. В цифровую эпоху эта функция не утрачена — напротив, она обретает новые контуры, что связано с трансформацией медиасреды, усложнением каналов коммуникации и смещением авторитета от институций к горизонтальным сетевым структурам.

Как отмечает Н. Хэйли в исследовании природы литературной медиальности, «poetry does not merely use media; it becomes one» (Hayles, Writing Machines, 2002). Поэтический текст неразрывно связан с формой своего существования — будь то рукопись, печатная книга, журнальный разворот, электронный архив или пост в цифровом сообществе. Медиум структурирует ритм чтения, задаёт возможные способы отклика, формирует границы доступности и определяет, кто может войти в пространство текста. Поэтому, исследуя поэзию как культурную практику, необходимо учитывать не только её содержание, но и рамки, в которых она функционирует.

Почерк — Александр Блок; Маяковский, В. 255 страниц, 1923 г

«Poetry does not merely use media; it becomes one».

Hayles, Writing Machines, 2002

Переход к цифровому формату обострил вопросы, связанные с пространством литературной коммуникации. Если в эпоху печатной культуры поэтическое поле определялось редакционной иерархией — отбором текстов, институциональными журналами, кругами признанных авторов, — то с распространением интернета границы литературного процесса оказались радикально размежёванными. По мысли Х. Дженкинса, цифровая среда формирует «participatory culture», где читатели становятся соавторами общих смыслов, а тексты обретают множественные траектории circulation (Jenkins, Convergence Culture, 2006). Поэзия, встраиваясь в эту логику, перестаёт быть объектом пассивного потребления: она становится элементом сетевого взаимодействия, способом выражения принадлежности и частью непрерывной коммуникации авторов, читателей и сообществ.

Однако цифровизация литературы не равнозначна её демократизации. Исследования по цифровой гуманитаристике показывают, что механизмы видимости в интернете формируются в значительной степени алгоритмически, что создаёт новые формы неравенства и конкуренции (Gillespie, Custodians of the Internet, 2018). Лайки, рекомендательные системы и метрики вовлечённости превращают творчество в объект перформативного внимания, где ценность текста определяется не глубиной мысли, а скоростью реакции аудитории.

Поэзия — жанр, изначально предполагающий медленное чтение и длительное эмоциональное созревание — оказывается в среде, которая требует моментального отклика и постоянной производительности.

Именно поэтому в последние годы растёт интерес к локальным, камерным литературным сообществам — своеобразным цифровым аналогам исторических кружков. Исследователь М. Бэйм подчеркивает, что малые сообщества сохраняют доверительность и «relational authenticity», позволяя участникам делиться творчеством вне давления публичной сцены (Baym, Personal Connections in the Digital Age, 2010). Такие пространства формируют собственные ритуалы: чтения в голосовых комнатах, анализ черновиков, архивирование текстов, коллективное обсуждение. В этом смысле цифровая поэтическая культура возрождает практики, характерные для модернистских групп начала XX века, но помещает их в новую инфраструктуру — гибкую, самоуправляемую и зависящую от выбора автора, а не от институциональной воли редакции.

Таким образом, поэзия в сегодняшнем медиапространстве выступает одновременно продуктом и конструктором цифровой среды. Она наследует традиции литературной коммуникации прошлого, но вынуждена адаптироваться к новым условиям видимости, распределённости и скоротечности внимания. В этих условиях поэтический текст перестаёт быть лишь художественным высказыванием — он превращается в медиальный акт, в форму взаимодействия, в инструмент построения общности и идентичности.

Елка в кафе «Бродячая собака», 1911 г

Осмысление поэзии как медиума позволяет по-новому взглянуть на весь исторический путь поэтических культур и подготовить основу для анализа последующих этапов развития медиапространства — от салонов Серебряного века до цифровых кружков XXI столетия.

2. Развитие поэтического медиапространства

История поэтического медиапространства — это история непрерывной трансформации способов, которыми общество производит, распространяет и воспринимает поэтическое слово. Каждая культурная эпоха не только формировала собственные тематические и стилистические предпочтения, но и задавала технические, институциональные и социальные условия, в которых поэзия становилась возможной. Тем самым медиапространство выступает не пассивным фоном литературной жизни, а активным агентом, способным перенастраивать формы авторства, модели читательского участия и саму логику культурной коммуникации.

В отечественной литературной традиции становление медиапространства особенно наглядно прослеживается на протяжении XX века — от камерных поэтических салонов и культурных объединений Серебряного века до цифровых платформ и сетевых сообществ XXI столетия. Уже в начале века поэты, объединявшиеся в кружки, кафе и творческие цеха, существовали внутри сложной системы микросред: эстетических, дружеских, идеологических. Эти пространства были неотделимы от технологий распространения текста — журнальных публикаций, авторских сборников, устных чтений, — и потому давали форму целым поколениям. Как отмечает Лотман, литература этой эпохи функционировала в «поле напряженных культурных кодов», где каждая новая группа стремилась не только предложить иной поэтический язык, но и выстроить собственную инфраструктуру смыслов (Лотман, 1992).

Салон «Башня» Иванова, тг-канал «орден кромешных поэтов»

Через несколько десятилетий медиапространство радикально изменилось: поэтическая сфера была институционализирована, включена в государственные механизмы контроля и репрезентации. Журналы, Союз писателей, официальная критика — всё это формировало иерархическую модель литературного процесса, в которой медиатором между поэтом и читателем выступало государственное или окологосударственное издание.

Поэты (отрывок)

…Так жили поэты. Читатель и друг! Ты думаешь, может быть, хуже Твоих ежедневных бессильных потуг, Твоей обывательской лужи?

Нет, милый читатель, мой критик слепой! По крайности, есть у поэта И косы, и тучки, и век золотой, Тебе ж недоступно все это!..

Ты будешь доволен собой и женой, Своей конституцией куцой, А вот у поэта — всемирный запой, И мало ему конституций!

Пускай я умру под забором, как пес, Пусть жизнь меня в землю втоптала, — Я верю: то бог меня снегом занес, То вьюга меня целовала!

А. Блок, 1908 г.

Фото со съезда советских писателей, 1952 г

В 1970–1990-е годы, в условиях частичной либерализации и роста культурного сопротивления, появляется альтернативная инфраструктура — самиздат, квартирные чтения, подпольные группы. Исследователи подчёркивают, что самиздат был не просто формой распространения запрещённого текста, но и особым медиумом: средством горизонтальной коммуникации, в котором материальность машинописной страницы становилась знаком сопричастности и риска (Комиссаров, 2013). Поэт существовал в сети неофициальных каналов, где доверие, информальность и личная ответственность заменяли институциональные гарантии.

Таким образом, медиапространство становилось инструментом не только эстетической, но и идеологической регуляции, а поэзия — частью публичной политики.

Переход к цифровой эпохе обозначил очередное смещение границ медиапространства. Интернет создал условия для децентрализованного литературного процесса: исчезли пространственные ограничения, форму текста перестали диктовать издательские форматы, а коммуникация стала мгновенной и полимодальной. По словам Манновича, цифровая среда «распространяет и архивирует культуру в новых логиках доступности» (Manovich, 2001), что в полной мере касается и поэзии. Она начинает циркулировать в чатах, блогах, социальных платформах, где традиционные жанровые и институциональные границы утрачивают свою однозначность.

Однако цифровизация не решила все задачи — напротив, она привела к усложнению медиапространства. Алгоритмические механизмы, конкуренция за внимание и размывание профессиональных границ создали парадокс: поэзии стало больше, чем когда-либо, но пространство для глубокого литературного диалога сузилось. В этих условиях растёт значение локальных цифровых сообществ — малых групп и «кружков», воспроизводящих практики совместного чтения и критики, характерные для ранних этапов литературной истории. Именно они становятся точками роста нового поэтического медиапространства, соединяющего элементы прошлого и настоящего: камерность и сетевую распространённость, традицию и технологию, индивидуальное авторство и коллективное понимание.

Таким образом, развитие поэтического медиапространства можно рассматривать как непрерывное движение между двумя полюсами — институциональной централизацией и горизонтальной самоорганизацией, массовостью и интимностью, письменностью и технологической медиальностью.

Это движение определяет не только исторические этапы, но и формирует почву для последующих глав, в которых будут подробно рассмотрены конкретные формы существования поэзии в разные периоды: от салонов и журналов до цифровых платформ, алгоритмических лент и современных литературных микросообществ.

2.1. Культура Серебряного века

Культура Серебряного века представляет собой уникальный этап развития русского поэтического медиапространства, в котором литературная жизнь впервые начинает осознаваться как сеть взаимосвязанных эстетических и социальных практик. В этот период поэзия выходит за пределы традиционных печатных форм и становится не столько жанром, сколько способом существования мысли в культурной среде. Пространства, в которых циркулировало поэтическое слово, — салоны, литературные кафе, небольшие издательства, кружки и творческие союзы — формировали собственную микромедиальную инфраструктуру, прямо влияющую на стилистику, риторику и самоощущение поэта.

Исследователи подчёркивают, что эстетические программы символистов, акмеистов и футуристов были неразрывно связаны с пространственной организацией культурной жизни эпохи. Журналы «Весы», «Аполлон», издательства типа «Скорпион», поэтические объединения, такие как «Цех поэтов», — всё это образовывало сложный механизм лёгкого и одновременно высокоселекционного обмена текстами. Как отмечает Ю. М. Лотман, именно «культурная атмосфера начала века создавала условия для интенсивного семиотического роста», где каждое литературное явление обретало смысл в контексте общения и столкновения художественных систем (Лотман, 1992).

Журнал «Весы», 1904 г

Обложки журнала «Аполлон», 1909–1913 гг

Особую роль играли поэтические пространства: знаменитые кафе, салоны и импровизированные сцены, среди которых «Бродячая собака» стала, пожалуй, главным символом эпохи.

Эти места функционировали как медиумы, где поэзия не только произносилась, но и переживалась — в сообществе, в живой реакции аудитории, в атмосфере интеллектуальной игры и экспериментального самоиспытания. Форма чтения — громкая, экспрессивная, театральная — становилась частью текста, включённой в его медиальность. Так складывалась новая модель поэтического существования, в которой исполнение, голос и телесность играли не меньшую роль, чем бумага и типографский шрифт.

Серебряный век изменил и саму структуру литературного авторства. Автор больше не воспринимался как одиночная фигура; напротив, он существовал в системе эстетических союзов, взаимных влияний и интеллектуальных полемик. Символисты создавали почти сакральную мифологию творчества; акмеисты противопоставляли ей «мужество ясности»; футуристы агрессивно разрушали привычные формы языка — и каждое из этих направлений формировало собственный способ публикации, собственную стратегию присутствия в медиапространстве.

Кафе «Подвал бродячей собаки», 1912

Печатные манифесты, коллективные сборники, журнальные циклы, чтения-манифестации — всё это было частью медиастратегии, определяющей, как поэтическое высказывание входит в культуру.

Знаковым элементом эпохи стала фигура редактора и издателя, который не только создавал площадки для публикации, но и активно участвовал в формировании литературного поля. Именно в этот период возникает феномен журнальной школы, когда журнал становится центром поэтической жизни, задаёт критерии вкуса, предлагает тематические рамки и определяет статус автора. Литература начинает функционировать на стыке эстетики и институциональной политики, объединяя элементы творческой свободы и медиального менеджмента.

При этом Серебряный век задаёт важную модель поэтического медиапространства, основы которой сохраняются и в последующие десятилетия: — кружковость как способ самоорганизации; — полицентричность литературного поля; — экспериментальность форм и внимания к медиуму; — высокая роль редакторов, журналов и локальных институций; — персонализированное взаимодействие автора и аудитории.

Эта эпоха создаёт образ поэзии как события, происходящего в пространстве непосредственного общения. Поэтическое слово становится одновременно социальным и художественным действием, терапевтическим и философским жестом, медиальным актом, несущим на себе следы формы своего существования. Благодаря этому Серебряный век превращается в фундамент, на котором строятся все дальнейшие этапы развития поэтического медиапространства — от централизованной институциональности советских десятилетий до горизонтальной самоорганизации цифровых сообществ XXI века.

эта эпоха создает образ поэзии а на мой взгляд эта эпоха создает образ эвтаназии

я как грузчик как разнорабочий на складе таскаю мешки стыда на своем горбу пока вы рыдаете оплакивая старух

эта эпоха создает образ отчаяния отшельничества ядерного гриба чтобы спорили на балконе боровик или белый?

создает образ последнего сентября предпоследнего звонка первого боя

эта эпоха никогда не кончится я смотрю сквозь воду на бесконечные слепки потерянных граней былого и никогда раньше я не видела такой зияющей пустоты

такой черной дыры серого вещества белого флага какие вижу когда закрываю глаза в россии

простите меня мне никогда нельзя было много писать еще и не в рифму я попаду в тюрьму своего воспаленного мозга и буду есть там гречку на воде

авторское, 8.12.2025

2.2. Институционализация поэзии 1930–1980-х

Период 1930–1980-х годов представляет собой принципиально иной этап развития поэтического медиапространства, характеризующийся резким сужением горизонтальных связей и почти полной монополизацией каналов литературной коммуникации. Если Серебряный век формировался вокруг множества локальных центров — кружков, журналов, поэтических кафе, — то советская культурная модель выстраивает единый вертикальный контур, в котором эстетика, публикационные практики и механизмы признания подчиняются идеологическим задачам государства. Эта трансформация затрагивает не только тематическое поле поэзии, но и саму медийную структуру её существования.

С учреждением Союза писателей СССР (1934) и последующим оформлением системы официальных журналов и издательств поэтическая сфера превращается в институционально управляемое пространство. Как отмечает Е. Добренко, «литературное производство становится элементом политической экономики социалистического государства» (Dobrenko, 2007). Поэт оказывается включён в систему распределённых ролей — творить, публиковаться, выступать, создавать «образ советского автора» — и все эти функции поддерживаются мощным медиальным аппаратом: редакциями, критикой, бюро пропаганды, писательскими домами, творческими командировками.

Заседание Союза писателей СССР, 1950 г

Членский билет «Союз писателей СССР», 1939 г

Тем самым медиум перестает быть нейтральным: он начинает диктовать форму текста, его риторику и социальную функцию.

Официальные журналы — «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» — становятся ключевыми узлами поэтического медиапространства. Через них определяется доступность автора к читателю, формируется канон, закрепляется представление о «нормативной» поэзии. Журнал выполняет функции фильтра и медиатора: редакторы решают, какие голоса будут услышаны, какие темы допустимы, какие формальные эксперименты приемлемы. Публикация становится актом институционального признания, а значит — медиальным событием, где контекст важен не менее, чем сама поэтическая речь.

Важной особенностью этого периода является масштабирование массового читательского адресата. Поэзия перестаёт быть культурой камерных объединений; она превращается в инструмент публичной коммуникации, связанной с государственными праздниками, коллективными образами, социальными кампаниями. Чтения в Доме литераторов, выступления по радио, телевизионные записи — всё это создаёт впечатляющую инфраструктуру транслирования поэтического слова. Но при этом происходит и обратный процесс: поэт становится фигурой публичного служения, носителем государственной риторики, а его медиальная роль определяется не столько литературной программой, сколько функцией социальной репрезентативности. Как пишет К. Кларк, «советская культура превращает писателя в ритуальную фигуру, через которую общество подтверждает свою идеологическую форму» (Clark, 1981).

«Новый мир», 1963 г

«Знамя», 1941 г, 1951 г

«Октябрь», 1929 г, 1964 г

Тем не менее институциональность не отменяет существования внутренних зон напряжения. Внутри официальных структур формируются микропространства, где происходит тонкая работа с языком, метафорой, духовным опытом. Поэты «второй линии» — от Твардовского до Арсения Тарковского — находят способы существовать внутри системы, сохраняя художественную автономию. В этом смысле институционализированная поэтическая культура оказывается не монолитом, а сложным медиальным устройством: за внешней однородностью скрыты конфликты, компромиссы, внутренние линии сопротивления.

К концу 1960–1970-х появляется новый тип публичности: поэтические стадионы и массовые чтения Евтушенко, Вознесенского, Рождественского. Эти выступления демонстрируют парадоксальное свойство позднесоветского медиапространства: поэзия становится одновременно инструментом официального представления и каналом эмоциональной энергии, способной выходить за рамки идеологической заданности.

Поэтическое чтение в этот период — это медиальное событие огромного масштаба, требующее технической инфраструктуры, акустики, телевизионных записей, редакторского отбора.

Таким образом, институционализация советской поэзии создаёт модель медиапространства, основанную на четырёх элементах:

1. централизованный контроль каналов публикации,

2. медиаторская роль редакторов и критиков,

3. формирование массового читательского поля,

4. ритуализация поэтического высказывания.

Эта модель радикально отличалась от культурной открытости Серебряного века, но вместе с тем создала важный исторический контекст для появления альтернативных поэтических практик — самиздата, андеграунда и позднее цифровой поэзии. Именно внутри напряжения между официальной публичностью и стремлением к художественной автономии зарождаются медиальные стратегии, которые будут определять развитие поэтической культуры конца XX — начала XXI века.

2.3. Самиздат и андеграунд 1970–1990-х

Период 1970–1990-х годов открывает принципиально новую страницу в истории поэтического медиапространства: оно выходит из-под единой институциональной вертикали и начинает формироваться в условиях скрытой, но интенсивной самоорганизации. Самиздат и литературный андеграунд создают альтернативную медиальную экосистему, в которой циркуляция поэтического текста определяется не государственными структурами, а сетями доверия, личными контактами и горизонтальными практиками культурного сопротивления. В этих условиях медиум становится не просто техническим носителем, но знаком сопричастности, жестом ответственности, иногда — формой риска.

Машинописный текст — основной формат самиздата — приобретает символический статус.

Стихотворение Державина «Река времен» (1816 г) на печатной машинке

Множественные копии, создаваемые на пишущих машинках, несут на себе следы ручного труда: индивидуальные опечатки, характерные шрифтовые особенности, следы правок, наклейки, исправления. Эта материальность одновременно хрупка и выразительна: каждая копия уникальна, каждая становится артефактом, который вбирает в себя историю своего движения. Исследователи подчёркивают, что самиздат был не просто способом обхода цензуры, но культурной практикой, формирующей «этическую экономику передачи» (Комиссаров, 2013), где смысл текста дополнялся опытом его производства и распространения.

Самиздатовская среда развивает собственные ритуалы и формы коммуникации. Тексты передаются из рук в руки, перепечатываются десятками, иногда сотнями экземпляров; создаются списки «кому передать дальше», формируются стихийные редакции, выстраивающиеся вокруг сильных авторов. Именно здесь рождается феномен неофициальных «сборников-самолётов», распространяемых по всей стране. В отсутствие централизованных институтов литературная жизнь становится распределённой сетью, в которой каждый участник одновременно читатель, издатель и медиатор. Сама инфраструктура самиздата — машинки, калька, копирка, домашние архивы, тетрадные подшивки — формирует своего рода «теневую издательскую систему», существующую параллельно официальной.

Поэтические квартирники становятся ключевым пространством андеграундной публичности. Рукописные и машинописные тексты обретают голос: авторы читают перед небольшими группами слушателей, в интимной атмосфере, лишённой ритуальной официальной торжественности. Эти вечера создают ощущение сопричастности и общей тайны. Поэтическое слово становится событием не в масштабе государства, а в масштабе комнаты. Такое «микро-присутствие» радикально переопределяет роль поэта: он не представитель идеологии, не «ритуальная фигура», а человек среди людей, включённый в живой диалог, в пространство взаимного внимания.

Андеграунд тем самым возвращает поэзии то качество, которое было утрачено в эпоху институционального канона: камерность, эмоциональную прямоту и возможность рискованного высказывания.

Во второй половине 1980-х структура андеграунда расширяется: появляются первые независимые журналы, неформальные клубы, группы, экспериментирующие с визуальной поэзией, с перформативностью, с фотографией. Эти инициативы становятся предтечей будущей цифровой среды: они работают на границе официального и неофициального, смешивают жанры, создают гибридные формы публикации. С конца 1980-х годов альтернативные тексты частично переходят в полулегальные типографские форматы («толстые» самиздатовские журналы, малотиражные сборники), что указывает на постепенную медиальную либерализацию и распад прежних механизмов контроля.

Важно отметить, что самиздат не был просто «антигосударственной» формой: он создавал иные правила литературной коммуникации. В этой системе доверие становится главным медиатором, а участие — основным ресурсом. Текст существует не благодаря институциональному признанию, а благодаря готовности читателя включиться в его путь. Каждый акт передачи — это акт поддержки, подтверждение ценности поэтического высказывания. Так формируется сообщество, не опирающееся на вертикальную структуру, но сохраняющее свою устойчивость через плотные горизонтальные связи.

Самиздат журнал СССР «Песни физфака ЛГУ», 1962

Самиздат и андеграунд создают ту культурную основу, на которой в дальнейшем вырастает цифровая поэзия. Принципы распределённости, сетевой коммуникации, неформальных объединений, гибридности жанров и личной ответственности за сохранение текста — всё это позже проявится в онлайн-платформах, блогосфере и цифровых поэтических кругах. Таким образом, поэтическое медиапространство 1970–1990-х годов становится переходной фазой между централизованным советским литературным институтом и децентрализованной культурой цифрового внимани

2.4. Цифровая поэзия как феномен новой литературы

Переход в цифровую эпоху радикально переопределил не только способы создания и распространения текста, но и само представление о том, что такое поэзия и в каких формах она может существовать. Поэтическое высказывание оказалось встроено в медиасреду, характеризующуюся скоростью, интерактивностью, визуальной насыщенностью и постоянной изменчивостью. В результате цифровая поэзия сформировалась как особый феномен новой литературы — гибридный, распределённый и тесно связанный с инфраструктурой цифровых технологий.

В отличие от машинописного самиздата, где медиум подчеркивал материальную уникальность текста, цифровая платформа создает эффект потенциальной бесконечной воспроизводимости. Электронный файл не стареет, не теряет копий, не требует перепечатывания — он может быть отправлен сотням людей за секунду. Но при этом исчезает ощущение артефактности, столь важное для подпольной культуры: цифровой текст лишён материального следа, он существует как «поток данных», не принадлежащий никакому конкретному носителю. Как отмечает Л. Маннович, цифровые медиа формируют «новые логики циркуляции», превращая произведение в динамический объект, открытый для бесконечных модификаций и пересборок (Manovich, 2001).

Мемы из поэтических медиа

Цифровое пространство делает поэзию частью повседневной коммуникации. Пост, сторис, твит — всё это форматы, в которых стихотворный текст может появиться внезапно, фрагментарно, импульсивно. Он больше не требует издательского «ритуала» и сложной инфраструктуры: достаточно смартфона и подключения к сети. Тем самым цифровая поэзия обретает свойства, ранее ей несвойственные: ситуативность, мгновенность, взаимность. Автор и читатель оказываются в одном и том же медиальном потоке; их разделяет не расстояние, а время реакции. Комментарий, репост, «ответ» становятся частью поэтического пространства, расширяя текст за пределы традиционного жанра.

Особое значение приобретает визуальность. Новые медиа создают условия для появления гибридных форм — текстовых коллажей, «вертикальных стихотворений» под формат смартфона, интерактивных поэтических приложений, а также визуальной поэзии, в которой значение рождается не только в слове, но и в типографике, цвете, ритме прокрутки. Электронная литература, по наблюдению Н. Хэйлис, «проблематизирует границу между текстом и интерфейсом», превращая чтение в медиальный опыт (Hayles, 2008). Таким образом, цифровая поэзия не просто использует новые среды — она формирует собственные эстетические принципы, связанные с экранностью, модульностью, лаконизмом и эффектом присутствия.

Таким образом, цифровая поэзия не просто использует новые среды — она формирует собственные эстетические принципы, связанные с экранностью, модульностью, лаконизмом и эффектом присутствия.

Не менее важным компонентом цифровой поэтической культуры становится сообщество. В отличие от институциональной вертикали или андерграундной сети доверия, цифровые сообщества строятся вокруг алгоритмически поддерживаемых микрогрупп и добровольных практик взаимодействия. Молодые авторы создают каналы, паблики, закрытые чаты, где происходит обсуждение текстов, совместные чтения, коллективное редактирование. Эти пространства частично воспроизводят модель Серебряного века, но лишены жёсткой привязки к месту: «кружок» становится не географическим, а медиальным явлением. Платформа — Telegram, VK, Discord — превращается в инфраструктуру поэтического поля, задающую правила видимости и форматы взаимодействия.

В цифровой среде меняется и статус автора. Он больше не нуждается в признании институций: достаточно наличия аудитории, готовой к диалогу. Но одновременно растёт давление метрик — лайков, репостов, просмотров. Эти формы количественной обратной связи вступают в противоречие с самой природой поэзии, которая требует медленного, вдумчивого чтения. Алгоритмы, предпочитающие быстрые реакции, оказываются нечувствительны к сложным поэтическим структурам. В результате цифровая поэзия существует в двойственном режиме: с одной стороны, она демократична и доступна, с другой — зависит от логики платформ, которые далеко не всегда благоприятны для лирического текста.

Посты из тг-канала «орден кромешных поэтов»

Тем не менее именно цифровая эпоха возвращает поэзии её массовость, но уже в новом смысле. Поэтическое слово становится инструментом саморефлексии и публичного жеста одновременно. Оно живёт на границе личного и коллективного, интимного и вирусного, рукописного и программируемого. Цифровая поэзия — это литература, созданная в условиях постоянного взаимодействия с медиумом, воспринимающая технологию не как нейтральный канал, а как соавтора. В этом смысле она продолжает линии, заложенные самиздатом и андеграундом, но трансформирует их в соответствии с логикой сетевого общества.

Цифровая поэзия выступает не только новым этапом литературной истории, но медиально специфическим феноменом, который отражает ключевые процессы современной культуры: децентрализацию, ускорение коммуникации, визуализацию опыта и переход от институциональных моделей к горизонтальным сообществам. Она формирует пространство, в котором поэтическая речь вновь становится неотъемлемой частью человеческого взаимодействия — гибкой, публичной, распределённой и удивительно живой.

2.5. Типология медиастратегий

История русской поэзии на протяжении XX–XXI веков — это не только смена художественных направлений, но и непрерывная борьба разных способов существования текста в медиальном пространстве. Каждая эпоха предлагает поэту собственный набор стратегий: как писать, как распространять, как быть услышанным и к кому обращаться. И если форма стихотворения меняется относительно медленно, то медиальные условия его жизни — почти всегда стремительно и драматично. Поэтому типология медиастратегий позволяет увидеть в поэтической истории не хаотическое движение, а последовательность культурных режимов, каждый из которых задаёт свои правила высказывания.

Самая ранняя стратегия — кружковая, или камерная — восходит к поэтическим объединениям Серебряного века. Её основа — личное присутствие, совместное обсуждение, чтение «для своих». Поэтический текст живёт в малой группе, где автор получает не массовый успех, а точечное, глубокое внимание. В этом контексте важна не столько публикация, сколько принадлежность: быть частью круга значит иметь доступ к совпадающим кодам, к общим ритуалам.

Эта стратегия создает пространство доверия, но неизбежно ограничивает аудиторию.

В советскую эпоху доминирует противоположная модель — институционально-публичная стратегия. Она строится на централизованных каналах видимости: журналы, официальные издательства, массовые чтения, радио, телевидение. Здесь поэт лишён автономии, но получает возможность говорить «со всей страной» — хотя и в строго очерченных пределах. Эта стратегия основана на вертикали: редактор, критик, идеологический контроль определяют, что достойно публикации. Поэтическая речь превращается в элемент ритуальной публичности, где важна не только формальная сторона текста, но и его соответствие ожиданиям институции.

Наряду с ней, особенно с 1960–1980-х годов, формируется подпольная стратегия, характерная для самиздата и андеграунда. Она вырастает из невозможности существовать в официальных структурах, но не смиряется с необходимостью молчания. В этой стратегии текст циркулирует через неформальные сети: машинописные копии, квартирные чтения, списки «для перепечатки». Здесь медиум обретает почти сакральный статус — каждая копия уникальна, каждая передача текста означает акт доверия. Эта стратегия создаёт свою инфраструктуру, в которой поэзия распространяется так же активно, как в официальной, но иным способом — тоньше, тише, и при этом порой куда надёжнее.

Появление цифровой среды рождает новую, сетевую стратегию, основанную на горизонтальности, скорости и множественности площадок. Теперь поэт публикует текст напрямую, без посредников, и сразу вступает в контакт с читателем. Но вместе с этим появляются алгоритмы, которые умеют возносить и скрывать голоса, иногда — вопреки художественным качествам. Цифровая стратегия сочетает свободу и зависимость: автор может быть услышан многими, но его видимость определяется логикой платформы.

В результате поэтическое поле становится фрагментированным, движущимся, живущим потоками — а не фиксированными структурами.

В последние годы мы наблюдаем появление ещё одной важной модели — микросообщественной стратегии, которая возвращает нас к мотивам Серебряного века, но через призму цифровых технологий. Теперь «кружок» существует не как физическое пространство, а как медиальная форма: закрытый чат, канал с десятью участниками, группа, которые сами выстраивают свои правила, свою эстетическую программу и систему обмена. Эти сообщества соединяют достоинства малых форм (глубину, доверие, контекст) и цифровых медиумов (скорость, гибкость, отсутствие территориальных границ). Эта стратегия — наиболее динамичная и перспективная, потому что она позволяет поэту быть одновременно независимым и социально включённым.

Таким образом, медиастратегии можно представить как последовательность культурных решений, каждое из которых отвечает на вопрос: что значит быть поэтом здесь и сейчас?

— Кружковая стратегия выбирает близость. — Институциональная — массовость и легитимность. — Подпольная — риск и автономию. — Сетевая — мобильность и масштаб. — Микросообщественная — устойчивость и соучастие.

Эти модели не сменяют друг друга окончательно — они наслаиваются, сосуществуют, спорят между собой. И сегодня, в цифровой эпохе, поэт может одновременно действовать в нескольких из них, меняя медиальную оптику в зависимости от цели: кому он пишет, как хочет быть услышан, какое пространство выбирает для существования текста. В этом смысле типология медиастратегий не фиксирует историю, а показывает живую динамику литературного процесса, раскрывая те глубинные движения, которые определяют развитие поэтической культуры в XXI веке.

2.6. Визуальные практики новых медиа

Поэзия всегда искала себе новую материальность — звук, бумагу, голос, жест.

Но с приходом цифровой эпохи она оказалась в положении, когда сама среда диктует ей неожиданные способы существования. Визуальные практики новых медиа не просто расширяют выразительные возможности текста, а заново определяют, что именно мы считаем поэтическим жестом. Экран, который долго оставался нейтральным посредником, постепенно превращается в полноценного соавтора: он задаёт ритм восприятия, навязывает вертикаль прокрутки, ограничивает поле видимости, окрашивает слово в свет смартфона. И текст, вынужденный признать эти правила, начинает менять свои очертания.

Цифровая визуальность формирует особую эстетику краткости. Стихотворение, развернутое на целый разворот журнала, сегодня помещается в узкую вертикальную колонку экрана; строки подстраиваются под ширину ладони, буквы — под пиксели. Возникает ощущение, что текст будто «сжимается» внутрь своего носителя, пропитывается его логикой. Именно поэтому современная поэзия так легко обретает форму карточек, скриншотов, изображений, где слово возникает поверх фотографии или становится частью интерфейса. Это не упрощение, а новая форма организованности: поэт учится говорить так, чтобы смысл не распался при прокрутке, чтобы пауза совпала с жестом большого пальца.

Стихи из интернета

Особое место занимают гибридные форматы — визуально-текстовые коллажи, в которых фотография, типографика и короткая строка образуют единый жест. В таких работах слово часто оказывается не объяснением изображения, а тенью, которая меняет его эмоциональный тон. Это продолжение традиции конкретной поэзии, но уже в условиях, когда каждый читатель становится куратором собственного визуального поля: поэтические карточки не просто читают — их коллекционируют, сохраняют в подборки, пересылают в чаты. Так возникает феномен «поэтического образа», который живёт на границе искусства и повседневной коммуникации.

Не менее значимы анимированные и программируемые поэтические формы. Они используют возможности интерфейса: строки могут растворяться, ритмически мигать, смещаться, имитируя дыхание или пульсацию голоса. Это поэзия, которая не существует вне экрана — она привязана к устройству, к его темпу и алгоритмам. Иногда такие тексты становятся почти музыкальными: анимация диктует скорость чтения, подобно тому как раньше это делала интонация автора. Здесь поэзия впервые за долгое время избавляется от своей статичности и становится движущейся — не метафорически, а буквально.

Гиф-анимация неизвестного автора

Отдельная область — поэзия интерфейса, когда элементы цифровой среды становятся частью художественного высказывания. Уведомления, строки поиска, всплывающие окна — всё это превращается в новые метафоры. Поэт работает не только со словом, но и с логикой платформы, подчеркивая, что современный человек воспринимает язык через структуру интерфейсов. В этом смысле цифровая визуальность открывает путь к поэзии, которая говорит об устройстве мира через устройство экрана. И в этом — её редкая честность.

Однако визуальные практики новых медиа порождают и собственные ограничения. Алгоритмы, которые усиливают изображения, вытесняют длинные и сложные тексты, а предпочтение формата картинки приводит к тому, что поэзия всё чаще вынуждена «выглядеть», прежде чем быть прочитанной. Но, возможно, именно эта необходимость визуальной плотности заставляет слово искать новые формы точности. Если раньше поэт рассчитывал на внимание, то теперь он сначала должен завоевать взгляд — и уже затем, если повезёт, внутренний отклик.

Таким образом, визуальные практики новых медиа меняют саму природу поэтического восприятия. Они возвращают поэзии её материальность, но теперь — экранную; подчёркивают, что чтение больше не отделимо от визуального опыта; и показывают, что слово может существовать не только как знак, но и как жест интерфейса.

В этом переплетении возникает новая эстетика — гибкая, хрупкая и удивительно современная, — в которой поэзия учится жить в мире, где взгляд стал таким же важным медиумом, как язык.

2.7. Социокультурный контекст

Поэзия никогда не существует в пустоте — она развивается вместе с теми людьми, городами, технологиями и травмами, которые определяют эпоху. Чтобы понять визуальные и медиальные трансформации последних десятилетий, важно увидеть, как изменилась сама культурная среда, в которую помещается поэтическое слово. Современный социокультурный контекст сложен и многослоен: он объединяет ускорение коммуникации, разрыв традиционных институций, индивидуализм нового типа и потребность в малых формах общности, которые становятся заменой прежних культурных опор.

Главный вектор изменений — фрагментация опыта. Человек XXI века живёт в условиях постоянной медиальной перегрузки: бесконечной ленты новостей, сообщений, изображений. В этой среде глубина внимания становится дефицитом, а поэтическая строка стремится адаптироваться под ритм фрагментированного восприятия. Отсюда — краткость, визуальная насыщенность, «экранная» динамика современных текстов.

Поэт работает в мире, где слово буквально вынуждено конкурировать с бесконечным потоком стимулов, и его задача — не просто быть услышанным, но и быть замеченным.

Авторские стихи из тг-канала «глаголино»

Однако одновременно растёт и противоположная тенденция — потребность в личном, интимном, достоверном. На фоне институционального кризиса, когда традиционные культурные структуры теряют былое влияние, человек ищет опору в малых, самосозданных сообществах. Там, где раньше действовали журналы, союзы, редакции, теперь возникают кружки, чаты, микропространства, в которых литература становится способом человеческого сближения. Это возвращение к камерности, но уже не географической, а цифровой: чувства близости и принадлежности рождаются не на кухне, а в переписке, в совместной работе над текстом, в голосовом чате, который заменяет квартирное чтение.

Цифровая поэзия впитала в себя противоречия своего времени: ускорение и медленность, публичность и интимность, массовость и одиночество. В современном мире, где каждый говорит одновременно со всеми и ни с кем, поэтическое высказывание становится формой самонавигации — способом удержания собственной внутренней оси. И одновременно — способом находить других, кто способен услышать.

Именно поэтому молодые авторы создают замкнутые микросообщества: они избегают давления массовой аудитории, но ищут внимательного взгляда «своих», тех, кто разделяет их ритм и чувствительность.

Локальные тг-паблики поэтов

Отдельную роль играет социокультурная травматичность современности: политические кризисы, эмиграция, разрыв поколений, ощущение неустойчивости будущего. Эти переживания формируют особую интонацию — более сдержанную, рефлексивную, часто безысходно честную. Поэзия становится способом вернуться к себе там, где внешняя реальность стремительно рассыпается. Многие тексты последних лет — это попытка не столько высказать, сколько удержать внутренний порядок, который вновь и вновь нарушается внешним миром.

В этом контексте визуальные практики новых медиа — не просто мода и не эстетическая игра. Они выражают то, как современный человек переживает действительность: фрагментарно, через образы, через быстрые касания экрана. И вместе с тем — как он стремится восстановить утраченные формы близости. Визуальная поэзия, карточки, скриншоты, цифровые коллажи — это жесты, направленные на соединение, не на отдаление. Они создают пространство совместного переживания, пусть и хрупкое, но тем более ценное.

Так, социокультурный контекст современной поэзии — это пространство напряжения между рассеянностью и вниманием, между одиночеством и принадлежностью, между цифровым шумом и тихим человеческим голосом, который стремится пробиться сквозь этот шум. Новые медиальные формы лишь подчеркивают этот внутренний конфликт: они позволяют поэзии говорить в условиях, когда сама возможность разговора ставится под вопрос.

И, возможно, именно поэтому сегодняшняя поэзия так тщательно ищет формы, которые способны удержать хрупкую связь между автором и читателем — связь, без которой литература перестает быть живой.

3. Глубинное исследование

Современная цифровая литературная среда — это пространство, в котором привычные формы литературного взаимодействия подвергаются глубокой перестройке. Ещё недавно литературная жизнь разворачивалась вокруг институций, редакторов и узкого круга критиков; сегодня она складывается из множества малых сообществ, платформенных практик и интерфейсных жестов, где автор, текст и читатель существуют в непрерывном движении. Это движение делает литературу более открытой, но одновременно — более уязвимой: отношения, некогда регулируемые культурными нормами, теперь формируются в условиях сетевой динамики, где каждое действие пользователя — публикация, комментарий, репост — становится частью коллективного механизма производства смысла.

Поэтому исследование цифровой среды требует не только анализа текстов, но и внимательного рассмотрения тех структур, которые поддерживают и определяют литературное общение. В сетевой культуре автор больше не единственный центр агентности; текст перестаёт быть автономным артефактом и превращается в узел коммуникации; платформа становится инфраструктурой для формирования эстетических норм; алгоритмы — невидимыми редакторами, распределяющими внимание.

Все эти элементы находятся в состоянии постоянного взаимовлияния, и именно в этом напряжении рождаются новые формы литературного опыта.

Для молодых авторов цифровая среда — это, прежде всего, место самосборки: здесь ищут не «публикацию», а присутствие, не признание извне, а среду, способную поддержать и развить голос. Их сообщества строятся вокруг практик совместного чтения и критики, где важнее не широта аудитории, а плотность связи. Старшее поколение авторов, напротив, воспринимает сеть как продолжение офлайновой биографии — способ поддерживать сложившийся статус и аудиторию. Фанатские сообщества формируют ещё одну модель: там литература — коллективное действие, а авторитет распределён между многими. Массовые литературные паблики создают противоположную динамику: в них письмо подчинено алгоритмической логике и превращается в поток.

Все эти пространства сосуществуют параллельно, образуя сложный, многослойный ландшафт, в котором воздействие текста определяется не только качеством высказывания, но и архитектурой платформы, культурой взаимодействия и степенью доверия внутри сообщества. В такой среде поэтическое самовыражение больше не отделимо от инфраструктуры, которая его поддерживает: интерфейсы формируют чувство принадлежности, алгоритмы — представление о значимости, а коллективные практики — новые формы авторства.

Исследование цифровых литературных сообществ — это попытка понять, как в условиях распределённой сети переосмысляются ключевые категории литературного процесса: авторитет, агентность, принадлежность и публичность. И как в этой новой экологии рождаются формы творчества, в которых индивидуальный жест не исчезает, а, напротив, становится частью более сложной и чувствительной коллективной ткани.

3.1 Как сегодня формируются и поддерживаются литературные сообщества в цифровой среде

Сегодняшние литературные сообщества в сети устроены гораздо сложнее, чем кажется, если смотреть только на витрины крупных площадок. За видимой поверхностью лент и пабликов стоит довольно длинная история, в которой хорошо видно, как менялись и сами формы общения, и представление о том, что такое «литературная среда».

Рождение русского интернета почти совпало с концом СССР: в первых дискуссиях Интернета участвовали учёные-эмигранты, представители поздней советской интеллигенции, люди, привыкшие обсуждать политику и литературу «на кухне», а внезапно оказавшиеся в публичном, пусть и ещё техническом, пространстве. Не случайно именно словесные войны, бесконечные споры и письма на форумах задали риторический характер раннего Рунета: сначала возникает комьюнити, и только потом — контент. Подключившийся к сети в середине 1990-х пользователь искал тексты за пределами русскоязычной зоны, а живое общение — внутри неё.

Подключившийся к сети в середине 1990-х пользователь искал тексты за пределами русскоязычной зоны, а живое общение — внутри нее.

К концу 1990-х появляются первые попытки институционализировать сетевую литературу. Сайт Союза молодых литераторов «Вавилон» позиционирует себя как «полномочное сетевое представительство профессиональных авторов» и противопоставляет себя хаосу дилетантских проектов. Параллельно возникают игровые формы: «Буриме» Дмитрия Манина становится почти идеальной машиной обратной связи, где игра, техническое решение и литературное сообщество срастаются в единый организм. Чуть позже Стихи.ру, задуманная как текстовый архив, под давлением рейтингов, конкурсов и комментариев незаметно превращается в социальную сеть. Литературность постепенно смещается из текста как такового в отношения вокруг него.

Сегодняшняя цифровая сцена во многом наследует эти ранние формы, но становится более фрагментированной. Можно различить несколько типов сообществ, которые сосуществуют в одном медиальном поле.

Во-первых, это локальные кружки молодых авторов — в основном студентов и выпускников гуманитарных факультетов. Они собираются вокруг телеграм-каналов, небольших пабликов, полузинных журналов вроде @vsealism, @polutonaru, @NATE_lit, @hlam_media, метаплощадок вроде @metajournal или поэтических проектов наподобие @skhronpoetry. Эти объединения формируются почти случайно — через публикации, личные рекомендации, студенческие фестивали, — но удерживаются за счёт регулярного взаимного чтения и критики. Здесь важнее не охват, а чувство литературного родства: возможность показать черновик, услышать честный разбор, почувствовать себя частью «своей» интеллектуальной среды. Сообщество поддерживается ритуалами — чтениями, общими чатами, совместными подборками, — а не формальными статусами.

Во-вторых, есть слой состоявшихся авторов старше сорока, вошедших в литературу ещё до тотального интернета. Они уже имеют бумажные книги, издателей, премии, но активно осваивают цифровую среду: ведут Facebook и Telegram, записывают лекции на YouTube, участвуют в подкастах, создают мастерские и онлайн-курсы. Для них сеть — не столько место становления, сколько инструмент поддержания репутации и общения с новой аудиторией. Вокруг таких фигур формируются свои микросообщества: постоянные читатели каналов, слушатели лекций, студенты творческих школ. Так старшее поколение одновременно закрепляет свой статус и становится посредником между бумажной и цифровой культурой.

Отдельный пласт — массовые литературные паблики, где литературность часто уступает место графомании, но именно за счёт этого возникает ощущение непрерывного письма. Паблики вроде «Всего лишь писатель», juicylit или diewelle0 предлагают своим участникам марафоны, челленджи, упражнения, мотивируя писать каждый день и делиться текстами без страха. Это что-то вроде «писательского фитнеса»: важен не результат, а сам факт движения. Сообщества здесь широкие, но рыхлые; связей мало, зато есть чувство, что «мы все пишем вместе». Монетизация идёт через платные разборы, курсы, методички.

С точки зрения высокой литературы это чаще нижний этаж экосистемы, но именно здесь многие впервые решаются на публичное высказывание.

Наконец, существуют фанатские сообщества — AO3, Фикбук и бесчисленные локальные фандомные паблики. Это лаборатории коллективного письма, где текст рождается из уже существующих миров и держится на эмоциональной вовлечённости. Фанфикшн — временная литература, живущая столько, сколько живёт фандом, но на пике эта среда создаёт очень плотное пространство общения: комментарии, фесты, обмен «подарочными» текстами, совместные проекты. Автор и читатель здесь почти неразделимы, а главное измерение — не профессиональный статус, а степень участия. Сообщество поддерживается через ритуалы взаимной поддержки, и многие будущие «серьёзные» авторы вырастают именно в этой среде.

Все эти типы сообществ формируются в единой цифровой инфраструктуре, но опираются на разные валюты: у молодых авторов это доверие и критика, у состоявшихся — репутация и символический капитал, у массовых пабликов — активность и численность, у фандома — эмоциональная взаимность. Поддерживаются они тоже по-разному: через регулярные читки и журналы, через курсы и лекции, через марафоны и челленджи, через комментирование и коллективное фантазирование.

Общее у них одно: литература перестаёт быть только текстом и превращается в форму совместной жизни, а цифровая среда — в место, где эта жизнь становится видимой, пусть и очень по-разному организованной.

3.2 Как распределена агентность между авторами, текстами, платформами и алгоритмами?

В цифровой среде привычная для классической литературы фигура всевластного автора перестаёт быть единственным центром тяжести. Агентность — возможность реально влиять на то, как живут тексты и сообщества, — распределяется между несколькими участниками: автором, самим текстом, платформой и алгоритмом. Каждый из них что-то «решает», и иногда их воля вступает в конфликт.

Автор по-прежнему остаётся отправной точкой: он создаёт текст, задаёт интонацию, формирует вокруг себя круг людей, с которыми готов делиться черновиками и сомнениями. Но как только текст «уходит в сеть», он начинает жить самостоятельной жизнью. Его цитируют, репостят, вырывают из контекста и вставляют в новый; он оказывается в подборках, скринах, чужих заметках.

Текст становится медиатором отношений между людьми: его обсуждают, на него обижаются, вокруг него ссорятся и мирятся. В этом смысле агентность текста уже не сводится к намерению автора.

Поверх этого включается платформа — тот цифровой «пол», по которому всё это перемещается. Telegram, VK, AO3, Фикбук, большие паблики — каждая площадка задаёт свои рамки: где можно писать лонгрид, а где — только короткий пост; где комментарии устроены как интимный диалог, а где как шумная ветка; где существуют теги и фильтры, а где текст обязателен к прокрутке вместе с лентой. Платформа решает, какие действия вообще доступны сообществу: можно ли устраивать коллективные проекты, как устроены сообщения «один к одному» и «один ко многим», есть ли инструменты для отложенного чтения или архивирования.

И, наконец, самый тихий, но влиятельный участник — алгоритм. Он определяет, какой текст увидит больше людей, а какой останется в узком круге. Для фанатских площадок это, например, системы тегов, рейтингов, рекомендаций «похожие работы» — именно они связывают между собой тексты, авторов и читателей, превращая разрозненные публикации в живой поток. Для массовых пабликов — это алгоритмы ленты и охватов, которые буквально решают, выдержит ли текст один день жизни или исчезнет в общей массе постов.

Если посмотреть на разные типы сообществ, распределение агентности заметно меняется.

У молодых интеллектуальных авторов центр тяжести всё ещё сосредоточен в человеке и тексте. Внутри локальных телеграм-кружков и небольших журналов решают личные связи, вкус и практика взаимного чтения. Алгоритмы дотягиваются до них гораздо слабее, чем до массовых аудиторий: важнее не то, что «подняла» лента, а то, что переслал знакомый редактор или коллега по чату. Это «ручная культура», где социальность строится через диалог, а не через рекомендательные системы.

У состоявшихся писателей старшего поколения агентность, наоборот, осложнена институциями. Их имя работает как символический капитал, а тексты выходят в уже настроенной системе — издательства, премии, медиа. Платформы в этом случае часто становятся просто новым носителем старой логики: Facebook, Telegram или YouTube продолжают тот же сценарий публичных лекций, колонок, интервью. Интернет здесь не отменяет иерархий, а лишь переносит их в цифровое тело.

В фанатских сообществах агентность распределена максимально. Автор, текст, платформа и алгоритм действуют как части одного организма. Фик живёт отдельно от своего создателя: его дописывают, пересобирают, превращают в серию, осмысляют через сотни комментариев и ремиксов. Платформа задаёт архитектуру этого мира — через теги и правила, — а алгоритмы ранжирования определяют, какие истории становятся «фандомным каноном». Здесь почти невозможно провести жёсткую границу между автором и аудиторией: каждый одновременно читатель, комментатор, инициатор новых сюжетов.

В массовых литературных пабликах агентность смещается в сторону платформы и алгоритма ещё сильнее. Авторы и тексты становятся взаимозаменяемыми элементами контент-машины, где важны регулярность и активность, а не индивидуальная интонация. Лента решает, что сегодня увидят тысячи подписчиков, а что утонет среди других постов. Автор в этом режиме превращается не столько в субъект, сколько в поставщика материала для поддержания ритма сообщества.

Таким образом, в цифровой литературной среде нельзя больше говорить о «власти автора» в единственном числе. Каждый тип сообщества выстраивает свой баланс между человеческим и машинным, между текстом как высказыванием и текстом как единицей данных. И от того, как именно распределена агентность — в пользу живого общения или в пользу алгоритмической видимости, — зависит не только судьба отдельных произведений, но и общий контур современного литературного процесса.

3.3 Каким образом цифровые интерфейсы влияют на поэтическое самовыражение и чувство принадлежности?

Цифровая среда не просто изменила способы распространения поэтических текстов — она радикально изменила саму структуру поэтической субъектности. Если в традиционной литературе автор существовал в относительно автономном пространстве — между страницей и воображением читателя, — то сегодня между автором и текстом постоянно вмешивается интерфейс. Он выступает не только техническим посредником, но и полноценным участником литературного процесса. Через кнопки, рейтинги, ленты и алгоритмы интерфейс аккуратно, но настойчиво корректирует то, как поэт говорит, что выбирает, как переживает свой текст и каким образом ощущает себя внутри сообщества.

1. Лайк как минимальная валюта признания

Появление лайка — почти незаметной и в каком-то смысле тривиальной кнопки — привело к глубокому сдвигу в поэтическом самовыражении. Лайк стал минимальной формой признания, которая не требует от читателя ни времени, ни ответственности за собственное мнение. Но именно поэтому он приобрёл удивительную власть: в отсутствие институциональной критики лайк выполняет роль маркера «видимости», подтверждения того, что текст дошёл, был прочитан, а значит — «имеет право на существование».

Для молодых авторов лайки становятся частью ежедневной творческой экономики — тихим индикатором того, насколько они «встроены» в своё сообщество. Однако такая валидация смещает фокус письма: важным становится не то, что поэт действительно хочет сказать, а то, что «может понравиться». Возникает феномен алгоритмически ориентированной поэзии, где эмоциональные и риторические жесты подстраиваются под предполагаемую реакцию. Таким образом, интерфейс лайка не только поддерживает чувство сопричастности, но и усиливает тревогу, заставляя автора всё время оглядываться на реакцию аудитории.

2. Комментарий как цифровой аналог литературного кружка

Если лайк — мгновенный жест признания, то комментарий — пространство настоящего разговора. Для молодых авторов цифровые комментарии выполняют функцию, которую раньше занимали квартирные чтения, университетские семинары или неформальные литкружки. Здесь формируется критика — не институциональная, а живая, дружеская, часто эмоциональная. Комментарий становится местом со-творчества, где текст продолжает жить, уточняться, обрастать интерпретациями.

Иерархии внутри цифровых сообществ выстраиваются не вокруг популярности, а вокруг умения разговаривать о тексте. Те, кто умеют давать внимательную, точную, чуткую обратную связь, быстро приобретают авторитет. Интерфейс комментариев тем самым создаёт новую модель литературного наставничества, в которой нет фиксированных ролей автора и критика — эти роли постоянно текут от человека к человеку.

3. Рейтинги и алгоритмы: новая форма литературной власти

Алгоритмы рекомендаций и рейтинги, встроенные в платформы вроде AO3, Фикбука или больших соцсетей, производят ещё один эффект: они формируют невидимую, но мощную иерархию текстов. То, что алгоритм поднимает наверх — оказывается «значимым», независимо от художественной ценности. Частые просмотры превращаются в меру литературного успеха, а место в топе — в аналог нового канона, собираемого не редакторами, а машиной.

Так появляется алгоритмическая институция, которая заменяет собой издательство, журнал и критику. Она определяет стилистику, темп и даже жанровые предпочтения внутри сообщества. Молодой автор оказывается перед необходимостью либо подчиниться логике интерфейса, либо сознательно отвергнуть её — но и то, и другое становится частью его поэтической идентичности.

4. Интерфейс и чувство принадлежности

Все перечисленные элементы — лайки, комментарии, рейтинги — формируют не только цифровую экономику видимости, но и эмоциональную структуру принадлежности. В условиях высокой фрагментированности культурного пространства интерфейс становится способом пережить своё «мы»: когда текст получает отклик, автор чувствует себя частью сообщества, даже если общение происходит через маленькие значки и строки под публикацией.

«Меня читают — значит, я существую в этой литературе».

Это переживание нельзя недооценивать: для многих молодых поэтов, живущих за пределами крупных литературных центров, интерфейс становится единственной возможностью войти в диалог, получить критику, почувствовать сопричастность. Цифровой интерфейс фактически конструирует аффективное сообщество, в котором литературность рождается не только из текста, но и из взаимности.

5. Парадокс цифрового поэтического опыта

Получается двойная оптика:

интерфейсы упрощают и отчасти обесценивают поэтический жест, подменяя его реакциями и алгоритмами,

но именно они создают инфраструктуру для литературного общения, без которой современная поэзия была бы куда более изолированной.

Цифровая поэзия живёт в этом напряжении: между желанием отказаться от метрик и необходимостью быть услышанной; между стремлением к автономному выражению и зависимостью от интерфейса как посредника.

6. Вывод: интерфейс как новый литературный актант

Цифровой интерфейс перестал быть нейтральной рамкой. Он стал актантом, то есть полноправным участником литературного процесса, который:

— задаёт ритм публикаций,

— формирует ожидания,

— регулирует видимость,

— создаёт эмоциональные привязанности.

Именно поэтому новые платформы для поэтических сообществ должны думать об интерфейсе не как о техническом решении, а как о социальной архитектуре, влияющей на то, как будет звучать и развиваться современная поэзия.

Бережные интерфейсы — без агрессивных метрик, с акцентом на обратную связь и человеческие связи — способны вернуть поэзии пространство глубины и внутреннего роста.

3.4 Как в этих кружках балансируют открытость и интимность, публичность и доверие?

Современная цифровая среда радикально изменила способы конструирования литературного авторитета. Если классическая система предполагала наличие институций — редакций, критических школ, премий, — которые подтверждали ценность текста, то в сетевой структуре такой вертикали попросту не существует. Тем самым изменяется само понимание авторитетности: вместо закреплённого статуса возникает реляционная форма признания, постоянно производимая внутри сообществ.

В распределённой сети авторитет перестаёт быть внешним титулом и становится свойством взаимодействия, а не позиции. Он больше не задаётся единственным центром, а возникает на пересечении множества локальных контекстов: малых групп, пабликов, фанатских объединений, молодёжных интеллектуальных кружков.

Это приводит к своеобразной полицентричности литературного пространства, где признание распределено между авторами, текстами, платформами и самими механизмами интерфейса.

Так, в цифровых кружках молодых авторов фигура «авторитета» чаще всего формируется не институционально, а через доверие и качество обратной связи. Здесь важны не премии и не тиражи, а способность участника видеть текст другого, разбирать его с вниманием и эмпатией, помогать формированию авторского голоса. Авторитет, таким образом, помещается внутрь самого процесса общения; он существует не над сообществом, а внутри него, рождаясь в диалоге. Взаимная критика, регулярные читки, совместные подборки — всё это создаёт новую структуру значимости, в которой ценится не столько «имя», сколько участие.

Эта горизонтальная модель резко контрастирует с массовыми литературными пабликами, где авторитет зачастую подменяется видимостью. Алгоритмы платформ задают иной вектор: то, что чаще появляется в ленте, начинает восприниматься как значимое. В таком пространстве литературность не отделена от механики дистрибуции, а авторитет становится функцией интерфейса. Фактически, алгоритм — новый редактор, хотя и лишённый эстетической интенции; он управляет вниманием, а значит, косвенно — и представлениями о ценности.

Здесь авторитетность расщепляется: с одной стороны, она легко устанавливается через охваты, с другой — практически не имеет отношения к качеству текста.

Отдельного внимания заслуживают фанатские сообщества, где авторитет принимает ещё одну форму: коллективную. Здесь литературный процесс строится на принципах сетевого соавторства — тексты рождены не от индивидуальной воли, а из взаимодействия множества авторов и читателей. Авторитетность в таких пространствах принадлежит не личности и не тексту, а динамике фандома: тому, кто лучше чувствует этику, традицию и эмоциональную структуру мира. Это особая, временная форма авторитета, существующая только внутри конкретного сообщества и исчезающая вместе с ним. Она ближе к ритуалу, чем к институции, и гораздо менее связана с внешним литературным полем.

Таким образом, в распределённых цифровых сетях литературный авторитет утрачивает монолитность. Он перестаёт быть символом закреплённого статуса и превращается в потоковую категорию, зависящую от механики платформы, логики сообщества и характера взаимодействий. Цифровой авторитет многослоен: он может быть камерным (внутри малой группы), публичным (в логике алгоритмов), сетевым (в фанфик-среде) или институционально-переходным (в случае старших писателей, перенёсших свой офлайн-статус в цифровое пространство).

Эта трансформация показывает: современная литературная среда движется не к утрате авторитета, а к его распределению. В отсутствии единственного центра ценности множатся, а авторитет становится результатом множества локальных процессов, где индивидуальное письмо переплетается с коллективными практиками. В конечном итоге именно сеть — с её ритуалами, интерфейсами и динамикой — становится новым посредником между автором и читателем, определяя, как и где теперь возникает литературное влияние.

Для молодых авторов цифровая среда — это, прежде всего, место самосборки: здесь ищут не «публикацию», а присутствие, не признание извне, а среду, способную поддержать и развить голос. Их сообщества строятся вокруг практик совместного чтения и критики, где важнее не широта аудитории, а плотность связи. Старшее поколение авторов, напротив, воспринимает сеть как продолжение офлайновой биографии — способ поддерживать сложившийся статус и аудиторию. Фанатские сообщества формируют ещё одну модель: там литература — коллективное действие, а авторитет распределён между многими. Массовые литературные паблики создают противоположную динамику: в них письмо подчинено алгоритмической логике и превращается в поток.

Все эти пространства сосуществуют параллельно, образуя сложный, многослойный ландшафт, в котором воздействие текста определяется не только качеством высказывания, но и архитектурой платформы, культурой взаимодействия и степенью доверия внутри сообщества. В такой среде поэтическое самовыражение больше не отделимо от инфраструктуры, которая его поддерживает: интерфейсы формируют чувство принадлежности, алгоритмы — представление о значимости, а коллективные практики — новые формы авторства.

Таким образом, исследование цифровых литературных сообществ — это попытка понять, как в условиях распределённой сети переосмысляются ключевые категории литературного процесса: авторитет, агентность, принадлежность и публичность. И как в этой новой экологии рождаются формы творчества, в которых индивидуальный жест не исчезает, а, напротив, становится частью более сложной и чувствительной коллективной ткани.

4. Продуктовое исследование

4.1 Trendwatching

1. Micro-communities / critique circles (№ 3 и № 10) — критично (MVP-core).

2. Anti-algorithm / attention fatigue (№ 4 и № 8) — важно для UX и позиционирования.

3. Donation / community funding (AO3 / Patreon patterns) (№ 1 и № 2) — ключ для монетизации и governance.

4. Volunteer moderation & governance (№ 11) — важно для устойчивости и доверия.

5. AI-assisted writing (№ 5) — важная опциональная фича; требует политик.

6. Tokenized communities / DAOs (№ 6) — экспериментально; возможная дорожная опция (2–5 лет).

7. Censorship & legal risks (локальные) (№ 7) — критично для релевантности в РФ; требуется contingency.

8. Creator economy plateau / monetization shifts (№ 9) — контекст для финансирования.

9. Archive model (AO3) (№ 1 again) — важен для доверия/долговечности.

10. Hybrid offline (№ 12) — усиление удержания.

Micro-communities / Critique Circles

Суть: пользователи уходят в маленькие, тематические, доверительные группы (6–12 человек) с регулярной активностью и структурой обратной связи; формат «critique circle» — рабочая практика для роста мастерства. Мотивации / драйверы (Censydiem-style):

- Belonging / Affiliation — принадлежность к кругу единомышленников.

- Mastery / Competence — желание развиваться и получать качественную критику.

- Security / Comfort — защищённое пространство для уязвимости текстов. Решения: позиционирование — «платформа-мастерская»; продукт — private circles, scheduled readings, mandatory peer-review workflows; коммуникация — кейсы успеха, истории «как кружок помог мне издать книгу».

Anti-algorithm & Attention hygiene

Суть: пользователи устали от алгоритмической гонки; ищут «тихие» пространства без лайков и зрелищных метрик; хотят deep work. Мотивации:

- Autonomy / Freedom — управлять, как и кем ваши тексты видны.

- Authenticity / Integrity — писать не под тренд, а ради смысла.

- Calm / Wellbeing — уменьшение тревожности из-за видимости. Решения: позиционирование — «без лайков, без зрелища»; продукт — feed с опцией «no counts», scheduled digests, focus mode; продвижение — «уйди от алгоритмов — найди свой круг».

Donation / Community Funding & Governance

Суть: аудитория готова платить добровольно за платформы, где она чувствует соучастие; донаты дают право влиять (governance). Мотивации:

- Recognition / Status — быть «соправителем» проекта.

- Meaning / Contribution — поддерживать ценности (без рекламы).

- Autonomy — участвовать в принятии решений. Решения: позиционирование — «кооператив авторов»; продукт — transparent treasury, donor tiers with governance rights, rotating council; продвижение — storytelling: «мы — не фирма, а сообщество».

Итоги

- Самые важные сигналы для платформы — micro-communities/critique circles, anti-algorithm movement / attention hygiene, donation-led governance / AO3 model.

- Эти тренды прямо подтверждают идею: малые доверительные кружки + донаты за участие + минимизация лайков — это не только ценностный выбор, но и экономически жизнеспособная и стратегически релевантная ниша.

- Внедряем: private circles, archival UX, transparent donor governance, и anti-noise интерфейс — это ядро, которое даст конкурентное преимущество против Wattpad/больших лент и создаст устойчивую, доверительную экосистему.

4.2 Конкурентный анализ

Какие элементы у конкурентов стоит взять (и почему)

1. Архивность + постоянство (AO3, Вавилон, Stihi.ru) — тексты «не тонут», это укрепляет доверие к платформе. Решение: реализовать вечный архив с продуманной навигацией и метаданными (теги, кружки, ссылки на обсуждения).

2. Теговая система и сильный поиск (AO3) — позволяет находить аудиторию без лайк-гонки. Решение: строить теги, тематические фильтры, «связанные кружки».

3. Критические кружки / critique circles (The Novelry, Scribophile) — структурированный формат обратной связи удерживает участников и повышает качество. Решение: внедрить обязательные форматы обмена — «я прочитал → оставь разбор», шаблоны для рецензий.

4. Модель добровольного финансирования / донатов (AO3, независимые журналы) — аудитория готова поддерживать платформу, если чувствует со-владение. Решение: донейт-модель с прозрачной отчётностью и правом участия в решениях (кооперативная карта участия).

5. Малые замкнутые кружки / micro-communities (Amino, Telegram-чаты) — высокий уровень доверия и проработки текста. Решение: реализовать «кружки» как основной UX-элемент (6–12 человек, правила, циклы чтений).

6. Интеграция офлайн-активностей и событий (журналы, вечера) — повышает социальный капитал; даёт чувство принадлежности. Решение: поддержка офлайн/онлайн читок, региональных встреч, «обмен» между кружками.

Какие элементы надо избегать или модифицировать

1. Агрессивный рекомендательный алгоритм и публичные счётчики (Wattpad, Reddit) — формируют подстройку под тренды и «алгоритмическую поэзию». Решение: по умолчанию отключать публичные лайки/счётчики; давать автору выбор видимости.

2. Игровая система очков/баллов за активность (Scribophile в части) — превращает критику в «услугу-взаимообмен», снижает искренность. Решение: поощрять вклад не количественно, а через знаки признания (символический статус, не публичный рейтинг).