Эмоциональные архетипы русского авангарда

Концепт

Русский авангард — одно из наиболее значимых явлений мировой художественной культуры XX века, отличающееся смелыми формальными экспериментами, инновационным использованием цвета и композиции, а также глубоким философским и социальным подтекстом.

В этом визуальном исследовании я пробую показать, как отдельные художники авангарда создавали свои уникальные эмоциональные архетипы — устойчивые способы выражения определённых эмоциональных состояний через визуальные формы.

Каждая работа художника рассматривается не только как художественный объект, но и как отражение ключевых культурных событий и феноменов своей эпохи. Такой подход позволяет увидеть русский авангард не только с точки зрения визуальной новизны, но и через призму эмоционального и культурного воздействия, создавая целостную картину того, как искусство того времени выражало внутренний мир художника и реагировало на социальные изменения.

Принцип отбора материала Для исследования выбраны пять художников: Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Наталья Гончарова, Владимир Татлин и Александр Родченко. Каждый выбран за свой уникальный способ выражения эмоций через цвет, форму и композицию. В исследовании использовано 13 ключевых произведений, которые показывают разные эмоциональные архетипы: от сосредоточенности и минимализма до динамичной энергии, радости, индустриальной строгости и рациональной структуры.

Принцип рубрикации Работа разделена на смысловые блоки. Каждый блок раскрывает один эмоциональный архетип через конкретного художника и показывает, с каким культурным событием, явлением или образом этот архетип связан. Такой способ подачи помогает увидеть, как индивидуальные способы выражения эмоций художников формируют общий язык русского авангарда и как они соотносятся с историей и культурой того времени.

Ключевой вопрос: как меняется функция формы в авангардном искусстве?

Гипотеза заключается в том, что радикальность авангарда, направленная на разрушение старых визуальных моделей, в процессе институционализации трансформируется в систему, подавляющую интерпретационную свободу зрителя и заменяющую её заранее сконструированной реакцией.

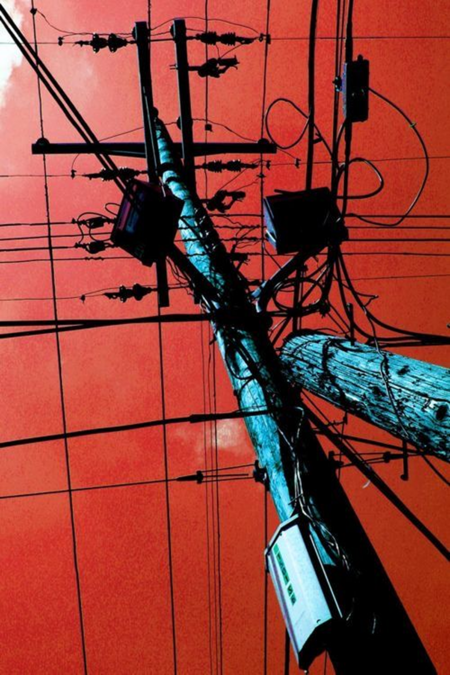

В данной работе визуальный ряд является основным носителем смысла. Текст выступает вспомогательным инструментом, уточняющим логику сопоставлений и направляющим интерпретацию, однако именно изображения, их последовательность и визуальные контрасты формируют главное содержательное высказывание исследования.

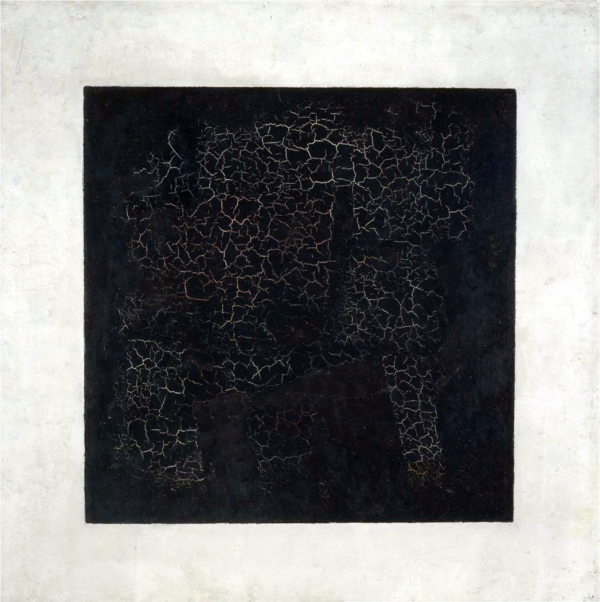

Блок 1. Казимир Малевич — Абсолютность и сосредоточенность

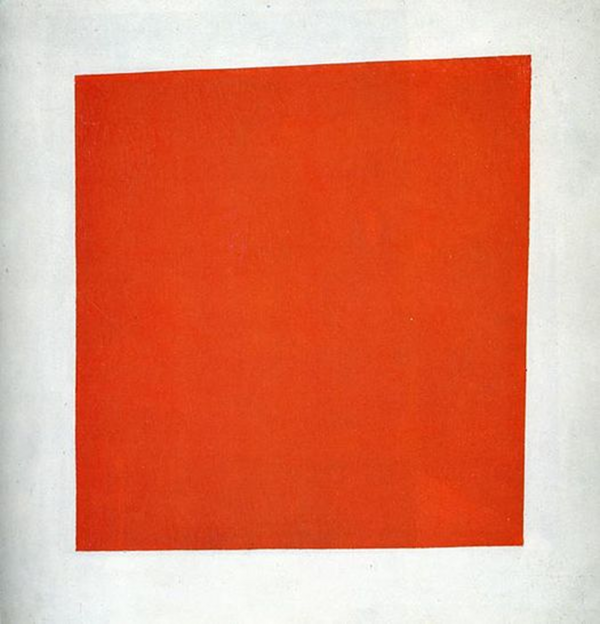

В работах Малевича происходит радикальный художественный жест: художник убирает всё, что могло бы отвлечь взгляд, — сюжет, персонажей, глубину, детали, светотень — и оставляет только одно визуальное ядро, вокруг которого и строится всё произведение.

Это может быть один квадрат, один крест, один прямоугольник — форма, лишённая контекста, но обладающая предельной интенсивностью. Такой приём заставляет зрителя смотреть не на то, что изображено, а на сам вопрос изображения: из чего оно строится, где границы формы, что возникает, когда всё второстепенное исчезает.

Сведение внимания к одному визуальному ядру — момент рождения смысла, когда форма заявляет о себе как о ключевой сущности

«Чёрный квадрат» (1915)

Из-за контраста объект воспринимается как предельно сконцентрированная сущность, которая удерживает внимание не потому, что изображает что-то узнаваемое, а потому что она — напряжённый, заряженный элемент, борющийся за своё место в пустоте.

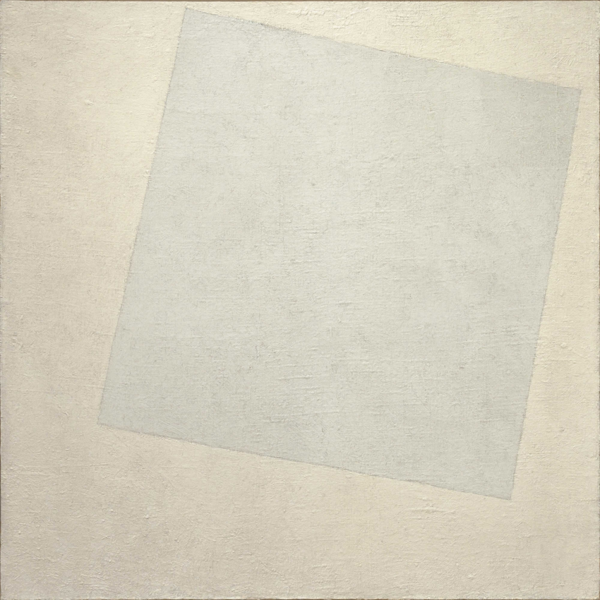

«Белое на белом» (1918)

Эмоциональный архетип — сосредоточенность, внутреннее равновесие, визуальная тишина

Это способ передать эмоциональное состояние через визуальные формы, цвет и композицию. Он не рассказывает историю или сюжет, а создаёт ощущение покоя и концентрации.

Редукция формы и цвета формирует чистое эмоциональное пространство. Этот архетип помогает понять, как изображение может выражать эмоции напрямую через характер визуального языка.

«Красный квадрат на белом фоне» (1915)

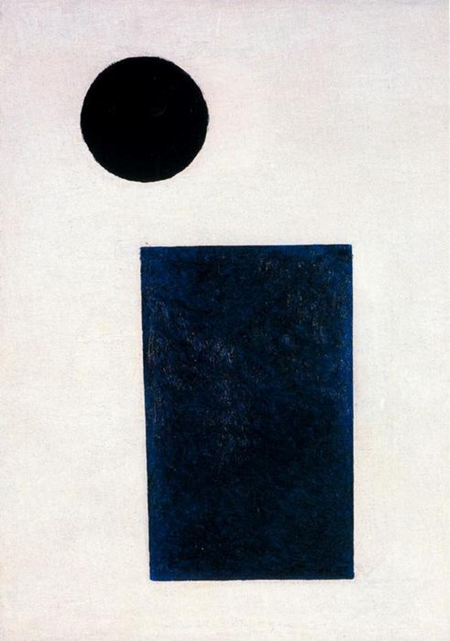

«Круг и прямоугольник» (1916-1917)

Момент, когда порядок начинает распадаться, но при этом все еще соблюдается: там где ещё недавно был чистый, цельный знак, появляется множество автономных элементов, которые передают динамичную эмоцию.

«Синий прямоугольник поверх красного луча» (1915)

Один элемент удерживает весь смысл и пространство. Но в более сложных композициях этот центр распадается — формы начинают конкурировать, возникает шум и потеря фокуса.

Так супрематизм показывает универсальный процесс: от ясного ядра — к перегрузке и рассеиванию смысла.

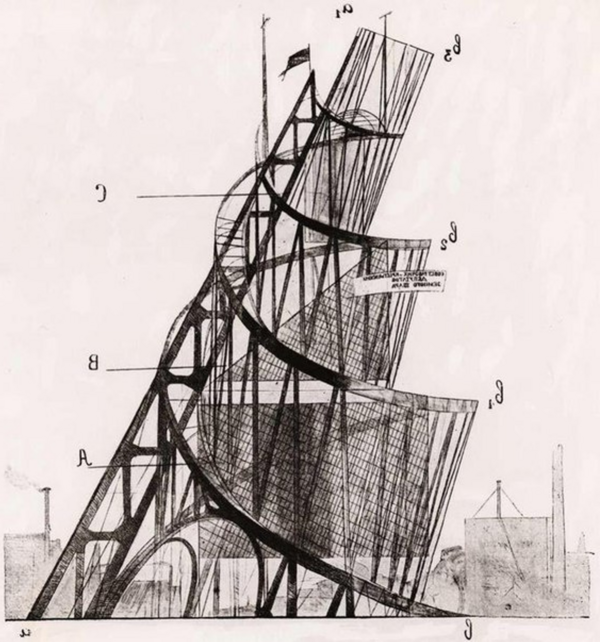

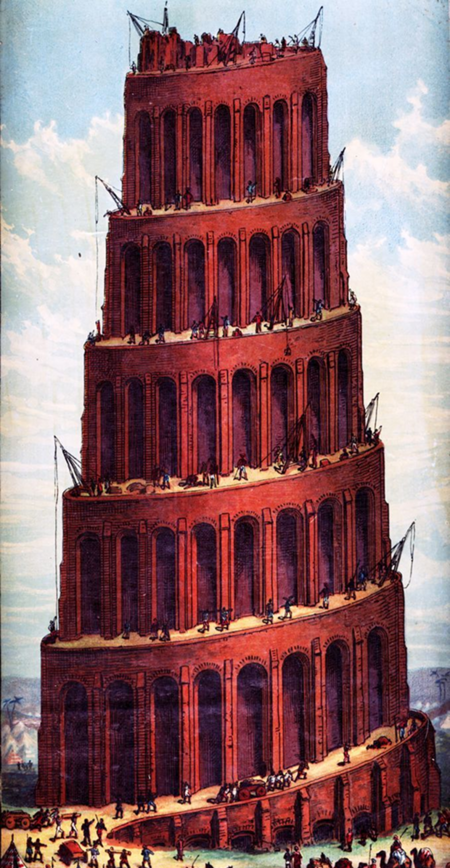

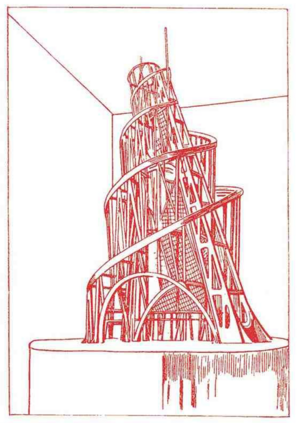

Блок 2. Татлин — Архетип импульса и конструирования

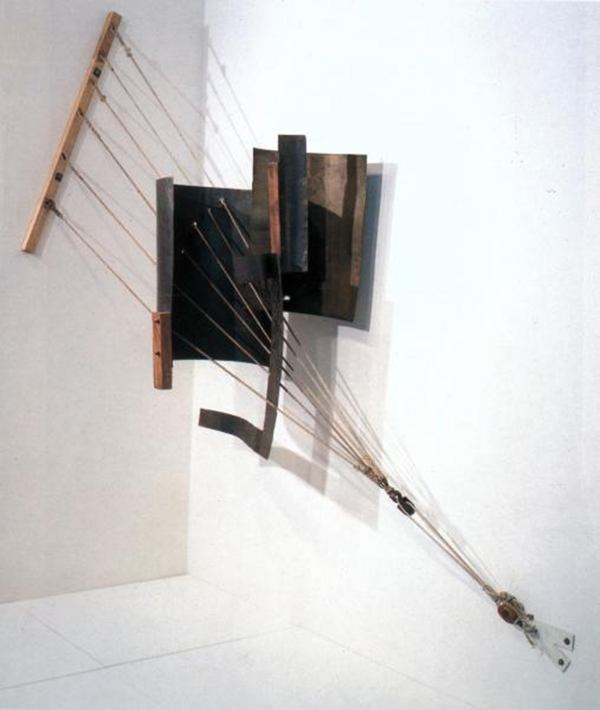

Если у Малевича форма — это остановка, чистое состояние, то у Татлина форма — это движение вперёд.

Татлин мыслит через конструкцию, материал, траекторию. Его работы — не про суть, а про становление. Его визуальный язык — это энергия, направленность, тяга к сборке нового мира.

«Контррельефы» (1914–1915)

«Угловой контррельеф» (1914)

Башня III Интернационала (1920)

«Летатлин» (1929—1932)

Блок 3. Любовь Попова — Архетип энергии вещества

Этот блок — про момент, когда авангард перестаёт быть конструкцией и становится чистым эмоциональным импульсом. Здесь форма уже не собирает, не структурирует и не контролирует — она действует как вспышка, как выброс.

«Живописная архитектоника. Черное, красное, серое» (1916)

«Скрипка» (1915)

Если в предыдущих блоках форма стремилась к ясности, здесь возникает противоположный процесс — формы не организуются, а сталкиваются

«Пространственно-силовая конструкция» (1921)

Попова показывает форму как механизм в напряжении. Она не растворяет структуру и не доводит её до абсолюта — она демонстрирует процесс постоянной борьбы внутри системы. Структуры, держатся на грани распада.

Образ мира, который держится на силе контроля, но живёт в состоянии постоянного движения и внутреннего конфликта

«Живописная архитектоника» (1918)

Блок 4. Эль Лисицкий — Власть формы

Если у Поповой форма напряжена, то у Лисицкого она уже не сомневается. Здесь появляется другое состояние — организующее, доминирующее, управляющее.

Я ставлю работы Лисицкого в один ряд с другими деятелями искусства, чтобы подчеркнуть понятность и четкую образность его сюжетов.

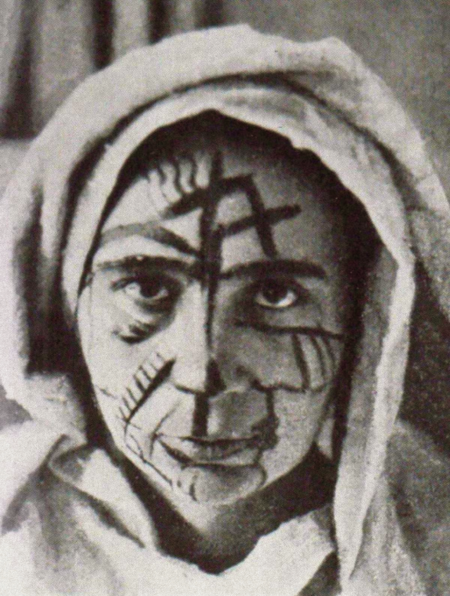

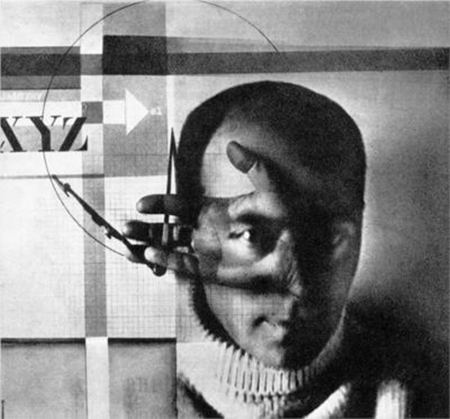

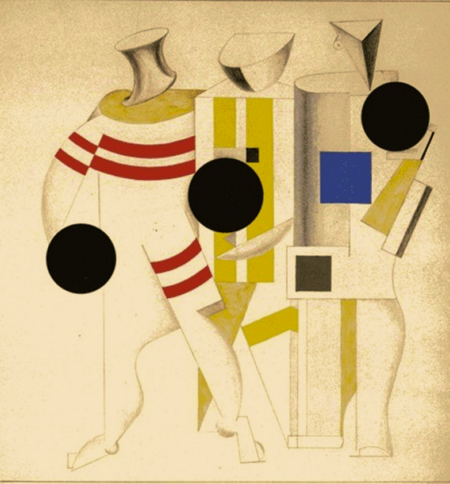

Слева — «Новый человек» (1923), Справа — эскиз мужского костюма к постановке «Саломея» О. Уайльда, Исаак Рабинович (1919)

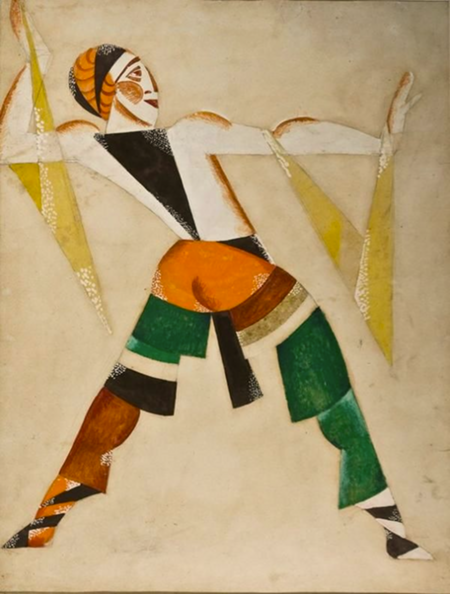

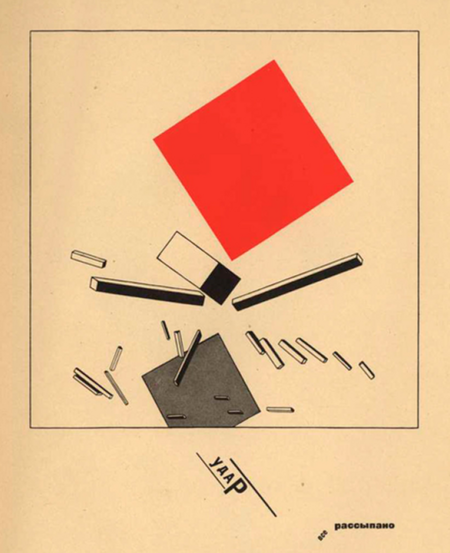

Слева — «Супрематический сказ про два квадрата» (1922), Справа — эскиз костюмов воллейболистов к опере Виктора Оранского «Футболист», Анатолий Петрицкий. (1929)

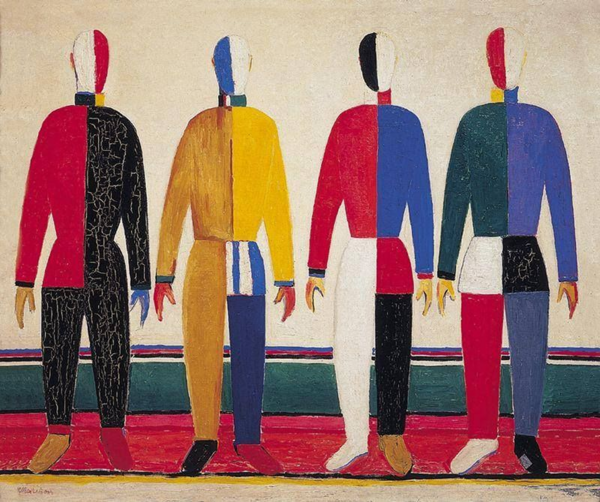

Слева — «Спортсмены» (1923), Справа — «Спортсмены», Каземир Малевич (1931)

Авангард перестаёт чувствовать и начинает управлять. Форма здесь — не образ, а структура власти над пространством и восприятием. Однако образность в определенной степени все же остается.

Клином красным бей белых (1920)

Лисицкий демонстрирует переход от формы как переживания к форме как механизму влияния. Зритель перестаёт быть наблюдателем и становится участником выстроенной системы.

Обложка книги «Искусство в массы», Ассоциация художников революции (1930)

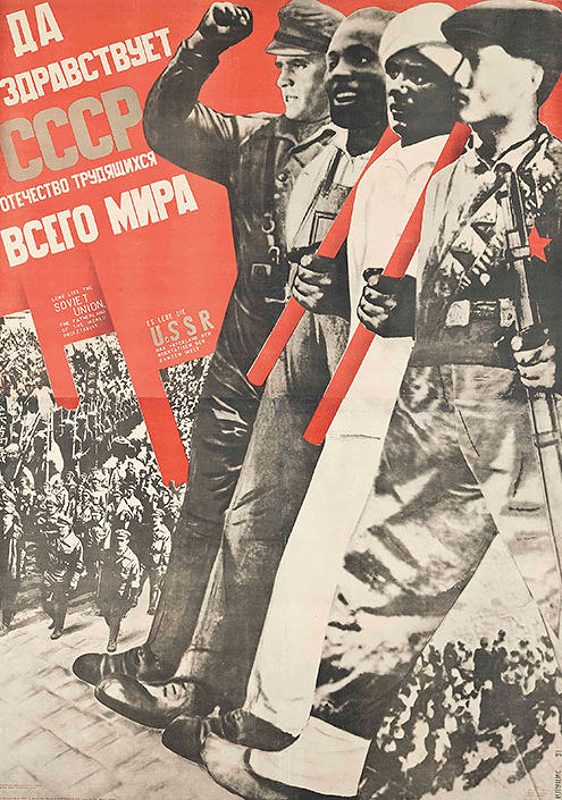

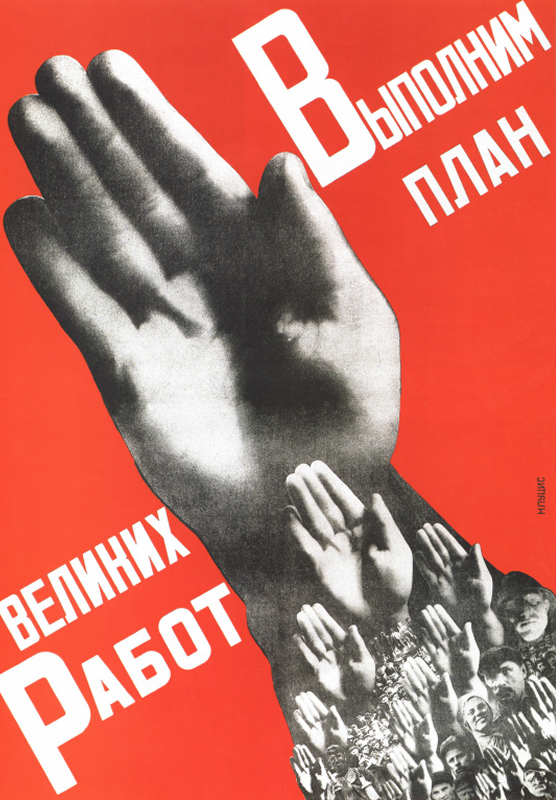

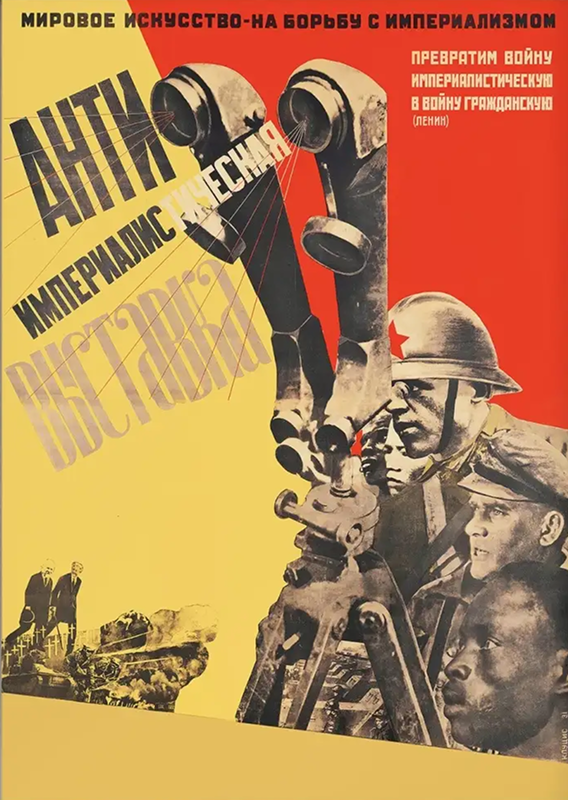

Блок 5. Густав Клуцис — Тотальное управление образом

Если предыдущие блоки показывают, как авангард ищет форму, экспериментирует, разрушает и перестраивает её, то Клуцис демонстрирует момент, когда форма перестаёт быть художественным поиском и становится инструментом контроля.

Я отбирал работы, в которых видно образ в роли механизма воздействия.

Визуальная энергия становится идеологическим средством, она больше автономна. Образ не задаёт вопросы — он формирует реакцию

Заключение

Исследование выявляет парадоксальность авангарда: стремление к абсолютной свободе выражения приводит к созданию системы контроля и пропаганды

Последовательность выбранных деятелей русского авангарда показывает не просто стилистическую эволюцию, а изменение самой функции художественной формы.

От ранних этапов, где форма выступает как поле эксперимента, концентрации и поиска нового визуального языка, исследование приходит к моменту, в котором образ перестаёт быть способом мышления и становится инструментом воздействия. В этой логике авангард проходит путь от освобождения зрения к его программированию.