Экранизации творчества братьев Стругацких. Что пошло не так?

Введение

Братья Аркадий и Борис Стругацкие — не просто культовые советские писатели-фантасты, это уникальный литературный и социокультурный феномен, влияние которого вышло далеко за рамки литературного жанра научной фантастики. Пройдя путь от утопических историй о светлом коммунистическом будущем, до сложной и мрачной антиутопической прозы, они создали произведения и концепции, до сих пор заставляющие размышлять, анализировать, искать ответы на заданные в них вопросы и задавать свои. Однако, при всей глубине произведений и созданной ими мощной интеллектуальной традиции, существует крайне мало удачных экранизаций произведений Стругацких. Это визуальное исследование — попытка разобраться, в чём причина этого явления.

Концепция

Исследование строится на анализе и сравнении литературного произведения и его экранизации. Для наиболее полного анализа «неудачности» выявлены отличия экранизации от оригинального произведения, расхождения как в изобразительном языке, так и в смыслах, заложенных авторами. Для каждого произведения представлена отдельная рубрика с кратким анализом и мини выводом, что же пошло не так с точки зрения зрителей-читателей. Выбраны несколько ключевых экранизаций, которые расположены в порядке от наименее удачной к наиболее удачной.

01. «Обитаемый остров»

«Обитаемый остров» (1969) — одно из самых сложных и многогранных произведений братьев Стругацких входящее в цикл мира Полудня, социально-философский роман-антиутопия, который давно перестал быть просто фантастикой и стал диагнозом, поставленным целым эпохам и обществам. Как и в другом, не менее знаменитом произведении «Трудно быть богом», затрагивается идея «прогрессорства», концепции целенаправленного, но ненасильственного ускорения социального и культурного прогресса отсталых цивилизаций представителями высокоразвитого общества (Землёй эпохи «Мира Полудня»). Это одна из наиболее уникальных и интересных идей в творчестве братьев, ярко раскрывающаяся в этом произведении. Можно долго и кропотливо описывать все заложенные в «Остров» смыслы и идеи, этические дилеммы и сложные вопросы, но кратко обобщение будет звучать так: насколько кто-то имеет право силой навязывать другим своё представление о свободе, если эта «свобода» может их убить?

Иллюстрация В. С. Старадымова к трилогии о Максиме Каммерере. Томское книжное издательство, 1989 г.

Иллюстрация В. С. Старадымова к трилогии о Максиме Каммерере. Томское книжное издательство, 1989 г.

— отстранение — гротеск и сатира — символизм — контраст — психологизм, деталь — аллюзии, мифологизация

Отстранение заставляет увидеть уродство, гротеск — высмеять его, символика — придать универсальный смысл, контраст — обнажает суть конфликта, а психологизм — делает этот конфликт лично переживаемым.

Благодаря узнаваемому, ироничному и уникальному стилю Стругацких и присущей им философичности, «Обитаемый остров» не превращается в «бездумный, безмозглый, абсолютно беззубый, развлеченческий, без единой идеи роман о приключениях комсомольца XXII века».

Экранизация

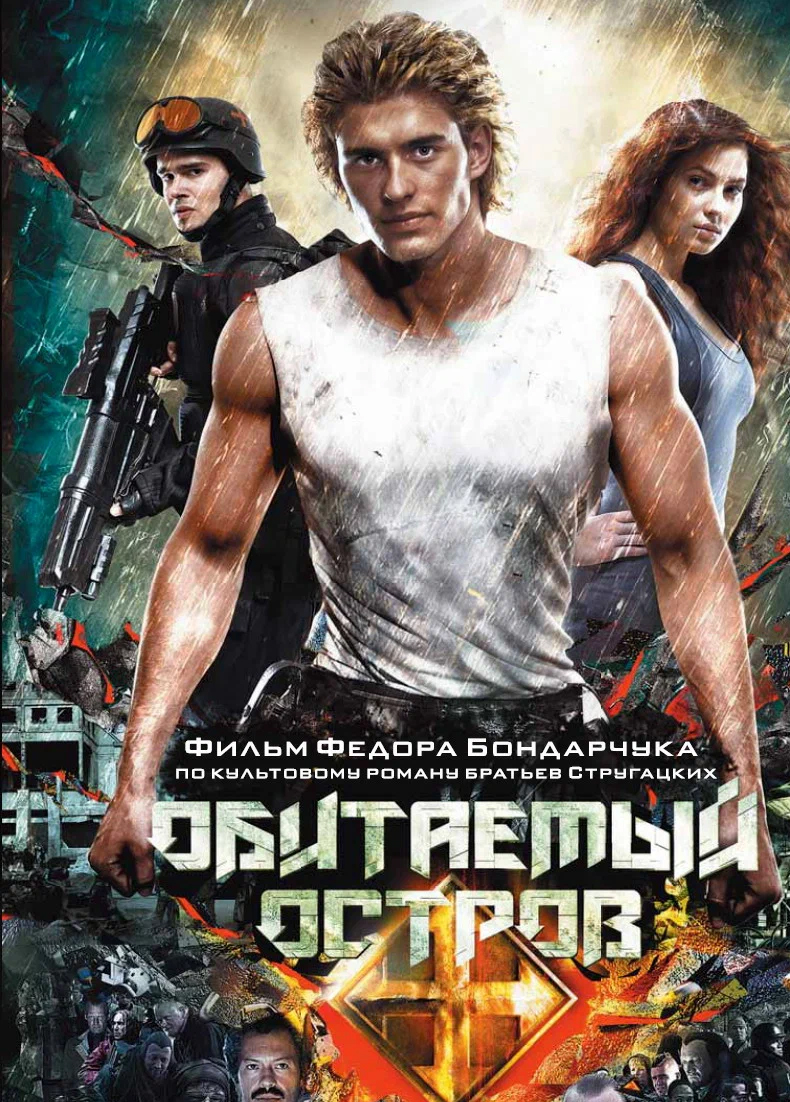

Обложка и постеры к фильму «Обитаемый остров» Фёдора Бондарчука

Фильм Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» (2008-2009) — одна из самых амбициозных, дорогих и спорных экранизаций в истории российского кино. Фильм, состоящий из двух частей («Обитаемый остров. Фильм первый» и «Обитаемый остров. Схватка»), представляет собой грандиозную по масштабам, но крайне неоднозначную по содержанию попытку перенести на экран культовый роман братьев Стругацких.

Кадр из фильма «Обитаемый остров» Фёдора Бондарчука

Сюжет фильма радикально сократился и упростился, Бондарчук и сценарист Марина Дяченко предприняли попытку втиснуть два объёмных романа («Обитаемый остров» и «Жук в муравейнике») в два фильма. Сохранён основной каркас произведения, однако, в угоду краткости и кинематографичности, исчезла большая часть философских диалогов и внутренних монологов Максима, которые в книге раскрывают его этические метания, и в целом мотивы персонажей сильно упрощены. С упрощением и сокращением исчезли целые сюжетные линии (например, любовная линия с Зеей). Также изменилась и кульминация, в фильме Неизвестные Отцы представлены как классические злодеи, а финальная битва с ними выглядит как действие в стиле блокбастера. В попытке вместить литературные произведения в рамки фильмов произошло и смешение сюжетов. Вторая часть фильма пытается включить элементы «Жука в муравейнике», но делает это бегло и путано для неподготовленного зрителя.

Сложная, многослойная антиутопия превратилась в линейную историю о борьбе с диктатурой.

Кадр из фильма «Обитаемый остров» Фёдора Бондарчука

Визуальный ряд — самая сильная и одновременно самая противоречивая сторона фильма. Создан узнаваемый, мрачный и «потрёпанный» мир постапокалиптической планеты, дизайн техники, костюмов (знаменитые чёрные плащи «Свободных») и общая атмосфера выдержаны в едином ключе. Батальные сцены сняты динамично и зрелищно, что было одной из прямых задач режиссёра. Но при этом многие критики и зрители отмечали, что визуальный ряд вторичен и напоминает голливудские образцы (например, «Звёздный десант» Пола Верховена), не обладая при этом их иронией или смысловой нагрузкой, что приводит к диссонансу формы и содержания: блестящая, дорогая оболочка конфликтует с упрощённым и обеднённым содержанием. Зрелище начинает жить своей жизнью, подменяя философские идеи оригинала.

Кадры из фильма «Обитаемый остров» Фёдора Бондарчука

Акцент на зрелищность, однако визуальный ряд фильма представляет собой вариацию вторичного Голливуда.

Ключевая проблема: утрата философской глубины и этической сложности.

Фильм не стал культовым, не особенно коммерчески успешен, хотя первая часть и собрала неплохую кассу. И, что самое главное, с точки зрения экранизации Стругацких это громкий провал.

02. «Гадкие лебеди»

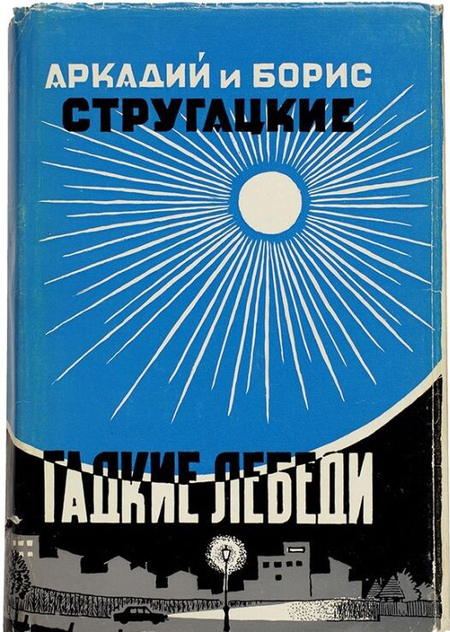

«Гадкие лебеди» (написана в 1966-67 гг., опубликована за рубежом в 1972-м, в СССР — лишь в 1987-м) — Это не просто история о «плохих взрослых» и «хороших детях». Это глубокое философское исследование смены эпох и цены прогресса. Ключевую идею произведения можно сформулировать как неизбежный и трагический конфликт между устаревшим человечеством и новой, приходящей ему на смену формой разума, новым поколением, новой эпохой. Стругацкие здесь радикализируют вечную проблему «отцов и детей». Здесь дети буквально перестают быть людьми в привычном понимании, а конфликт поколений рассматривается, как смена биологических видов. Через образ главного героя, писателя Виктор Банева, алкоголика и циника, раскрывается вторая ключевая идея: нынешнее человечество («отцы») не просто боится будущего — оно морально несостоятельно, чтобы его построить или даже принять. Загадочные мокрецы в книге символизируют неоднозначность прогресса, который сам по себе ни зло, ни добро, а лишь катализатор изменений. «Гадкие лебеди» — это суровый приговор не какой-то конкретной политической системе, а человеческой природе в её текущем состоянии. Это повесть о том, что спасение мира, возможно, потребует не его исправления, а его преодоления чем-то принципиально иным.

Первое книжное издание повести «Гадкие лебеди», Франкфурт-на-Майне: Possev, 1972 г., обложка твёрдая + суперобложка, формат ~ 140×208 мм

— дождь, разложение и очищение — контраст — символизм стекла и преграды — цвет и свет, серость и искусственность — отстранение — сатира, гротеск

Визуальная поэтика распада — основной изобразительный мотив.

Стругацкие не просто рассказывают историю о конфликте поколений, они погружают читателя в атмосферу конца эпохи. Визуальный ряд повести — это мир, который размыт дождем, разъеден грязью, в котором отсутствует солнце и который разделён преградами, как символ непонимания. Предметность и осязаемость превращает абстрактную идею смены цивилизаций в зловещую, мокрую и холодную реальность.

Экранизация

Фильм «Гадкие лебеди» (2006 года) режиссёра Константина Лопушанского — это философская драма, которая предлагает весьма вольную и мрачную интерпретацию одноимённого романа братьев Стругацких. Картина стала заметным явлением в жанре авторской научной фантастики и часто сравнивается с работами Андрея Тарковского.

Обложка диска «Гадкие Лебеди» Константина Лопушанского

Сценарий Лопушанского и Рыбакова существенно перерабатывает оригинальный сюжет, перенося его в «близкое будущее» и меняя финал, в результате чего экранизация не становится воплощением книги, а вступает с ней в полемику.

Краткий сюжет: писатель Виктор Банев (в книге — алкоголик и циник, здесь — посланник ООН) приезжает в город Ташлинск, где непрерывно идет дождь. Загадочные мутанты, названные «акватиками» (или «мокрецами»), основали школу для местных детей. Власти видят в них угрозу, а дети начинают меняться под их влиянием. Главное отличие от книги — финал. В романе будущее остается открытым, тогда как в фильме «акватиков» уничтожают, а спасённые дети, не сумев вернуться в обычный мир, оказываются в специализированном учреждении. Это меняет философский посыл, делая историю более пессимистичной и, по сути, инвертируя посыл оригинального произведения.

— дождь, метафора разложения и очищения — монохром и вспышки — фактура и «тактильность» кадра — давление и изоляция в композиции кадра — контражур и рассеянное освещение, искусственность — медитативный ритм

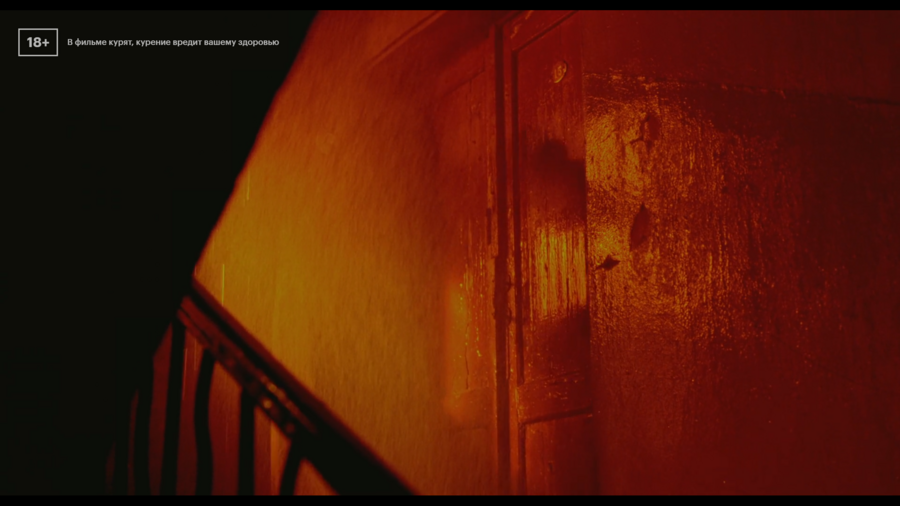

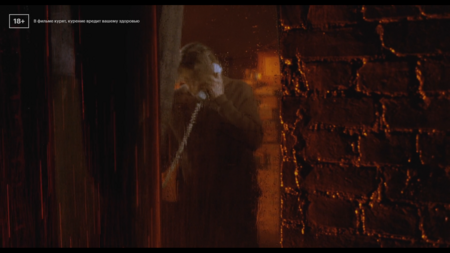

«Гадкие Лебеди» Константина Лопушанского. Дождь.

«Гадкие Лебеди» Константина Лопушанского. Неестественный свет, контражур.

«Гадкие Лебеди» Константина Лопушанского. Метафора преграды и непонимания.

Визуальный ряд здесь становится прямым выражением главных идей: — распад старого мира показан через грязь, сырость и разруху; — непонимание иного передано через чуждую, инфракрасную цветовую гамму; — тяжесть морального выбора ощущается через давящую атмосферу; — неизбежность перемен метафорически изображена через неостанавливающийся дождь.

Лопушанский создаёт авторское кино-исследование, близкое по духу и выразительному языку произведению Стругацких. Также фильм получил признание в своём жанре. Но из-за инвертированности главной идеи он так и не стал идеальной экранизацией.

03. «Трудно быть богом»

«Трудно быть богом», знаменитое произведение Стругацких, написанное в 1963 году, а впервые опубликованное в 1964 году в авторском сборнике «Далёкая Радуга» — притча о том, что благородные идеи гуманизма и просвещения могут оказаться бессильными и даже разрушительными для их носителя при столкновении с абсурдной, иррациональной и тотальной жестокостью.

Повесть задаёт мучительные вопросы, не дающие ответов: Имеем ли мы право «прогрессировать» другие народы, даже из лучших побуждений? Где та грань, за которой невмешательство становится соучастием в зле? Можно ли сохранить человечность, борясь с бесчеловечностью её же методами?

Художник — Владимир Любаров. Собрание сочинений. Т. 3. — М.: Текст, 1992

— сенсорика, осязаемость, телесность — контраст — символизм — деталь, психологизм — отстранение — гротеск и сатира

Визуальная поэтика бессилия.

Писатели создали мир, который давит на все органы чувств, в котором гуманизм и разум не просто бесполезны, но и становятся источником невыносимых страданий для их носителя.

Изобразительный ряд «Трудно быть богом» — это сама притча, выраженная через осязаемые образы грязи, крови, контрастов и символов. Он превращает абстрактную идею о пределах вмешательства в шокирующий, физически ощутимый опыт, который остаётся с читателем надолго после прочтения, в чём, несомненно, схож с «Обитаемым островом».

Экранизация

Фильм Алексея Германа «Трудно быть богом» (2013) — это один из самых амбициозных, сложных и визуально уникальных проектов в истории российского кино. Экранизация одноимённой повести братьев Стругацких стала opus magnum режиссёра, который работал над ней около 14 лет и не дожил до её премьеры.

Обложки к фильму Алексея Германа «Трудно быть богом» (2013)

Кадр из фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» (2013)

Сюжетно фильм довольно близок к оригиналу. Действия разворачивается на планете Арканар, цивилизация которой застряла в состоянии мрачного и грязного Средневековья, без намёка на Возрождение. Группа учёных с Земли находится на планете под видом местных дворян с заданием наблюдать, но строго запрещено вмешиваться в естественный ход истории. Один из землян, дон Румата Эсторский пытается спасать местных интеллигентов «книгочеев» от жестоких расправ, он вынужден балансировать между долгом невмешательства и голосом совести, что приводит его к экзистенциальному кризису. После захвата власти кровавым «Чёрным Орденом» и гибели близких, Румата нарушает свой обет и пускает в ход меч, устраивая кровавую резню, финал фильма оставляет его в состоянии полнейшего морального и физического истощения.

Кадр из фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» (2013). Дон Румата.

Этот фильм — настоящий вызов для зрителя, и его главная сила заключается не в сюжете, а в тотальной и беспрецедентной атмосфере.

— монохромная съёмка — камера-наблюдатель, эффект документальной съёмки — разрушение четвёртой стены — телесность и грязь — сложная композиция — диссонанс звукового ряда

Эстетика как инструмент для создания полного погружения зрителя в средневековый ад.

Этот подход делает просмотр чрезвычайно трудным, но и превращает фильм в уникальное высказывание о природе насилия, цивилизации и этической ответственности, по содержательности и выразительности сравнимое с литературным произведением.

Кадры из фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» (2013)

Кадры из фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» (2013)

Кадры из фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» (2013)

Фильм хоть и получил признание, невероятно выразителен и прекрасно раскрывает идею, заложенную Стругацкими в оригинальное произведение, так и не стал идеальной экранизацией из-за своей сложности.

04. «Пикник на обочине»

«Пикник на обочине» (1972) — одно из ключевых произведений мировой фантастики, чья глубина позволяет находить в нём новые смыслы даже при многократном прочтении. И, пожалуй, наиболее известное широкой публике произведение Стругацких. Сюжет «Пикника…» состоит в том, что главный герой, Редрик Шухарт, исследует, в поисках наживы и ради помощи своей дочери, зону отчуждения, оставшуюся после посещения Земли инопланетными существами, и в этом исследовании проходит трудный путь, физически и морально.

Это повесть о человечности, брошенной в мир, который её не замечает и не ценит, о непознаваемом и сакрализации неведомого.

Ключевые тезисы: — знание непознаваемо, мы можем лишь подбирать «артефакты», но никогда не поймём целого; — система бесчеловечна, подлинная жизнь и этика всегда находятся на её обочине; — смысл в действии, в стоическом выполнении своего долга перед ближним, даже если вселенная к этому абсолютно равнодушна.

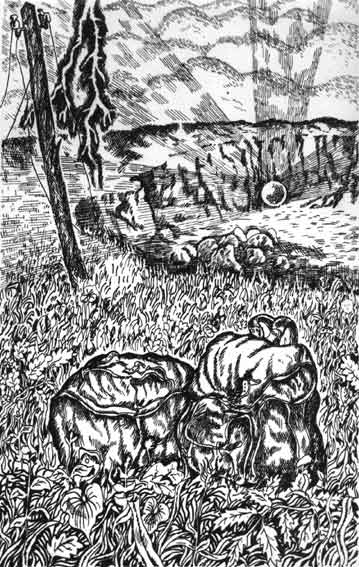

Иллюстрация из неизданных, автор неизвестен.

— недоговорённость, тревога от неизвестности — контраст — символизм — субъективный взгляд от лица главного героя — детализация, психологизм

Визуальная поэтика отчуждения.

Художественный мир, где главное — не действие, а состояние. Состояние мира, заброшенного, непонятого, опасного. Состояние героя, отчуждённого, одинокого, бредущего к призрачной надежде.

Изобразительный ряд «Пикника на обочине» — это тени, контрасты, символы и ощущения. Он рисует в воображении читателя не конкретный пейзаж, а чувство тревоги, тоски и вопроса, оставшегося без ответа.

Экранизация

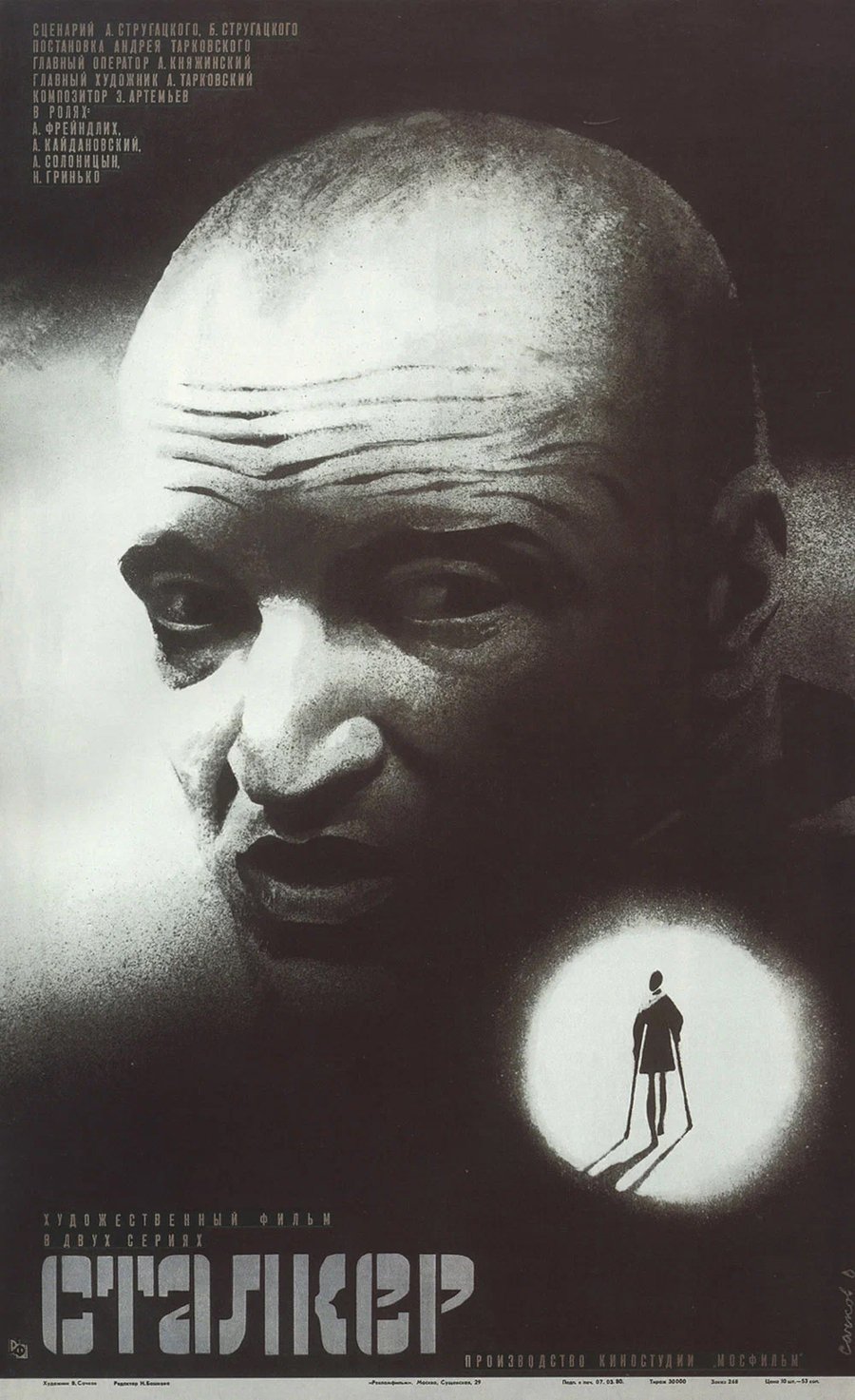

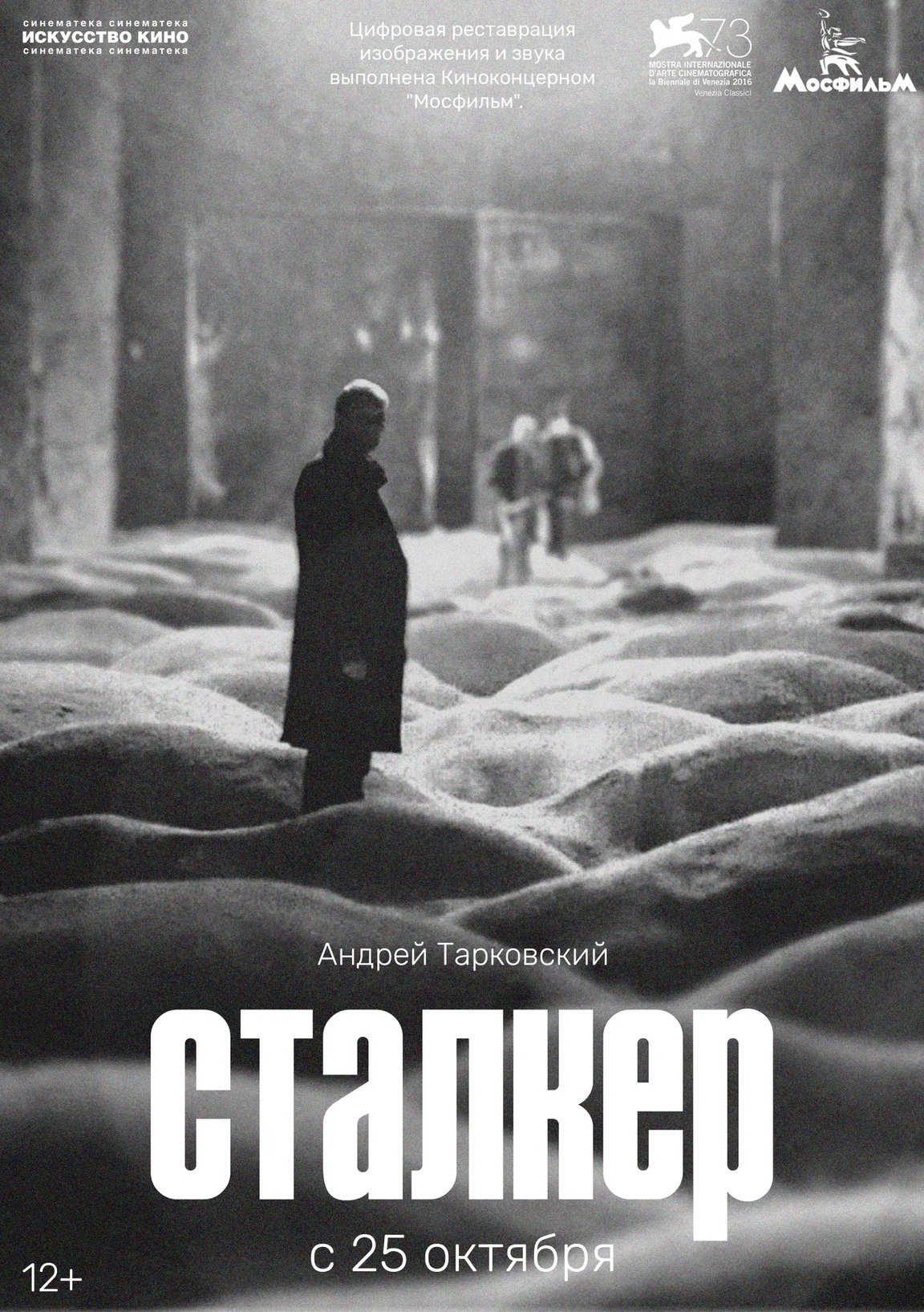

Постеры к фильму «Сталкер» (1979) Тарковского

«Сталкер» (1979) Андрея Тарковского — это не просто экранизация повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», а грандиозное философское высказывание, ставшее одной из вершин мирового кинематографа. Это фильм-притча, фильм-медитация, где форма и содержание слиты в нераздельное целое. Это духовный опыт, требующий от зрителя терпения и готовности к диалогу. Это размышление о том, что истинное чудо — не в исполнении желаний, а в самой способности верить, надеяться и любить даже в самом безнадёжном мире. Финал фильма, с его загадочным и чудесным финальным кадром, оставляет не ответ, а тишину для личных размышлений.

Сюжетно и визуально фильм и книга имеют мало общего, хотя в съёмках и принимали участие Стругацкие, но при этом «Сталкер» стал наиболее узнаваемым, культовым и, пожалуй, самым удачным опытом экранизации Стругацких.

Кадр из фильма «Сталкер» (1979) Тарковского

— сепия реальности и цветность зоны — длительные планы — скульптурирование светом — работа с фактурами — живописность и символизм композиции — акцент на атмосферность в звуковом сопровождении

Кадры из фильма «Сталкер» (1979) Тарковского

Кадр из фильма «Сталкер» (1979) Тарковского

Кадры из фильма «Сталкер» (1979) Тарковского

Изобразительные приёмы Тарковского в «Сталкере» работают на одну глобальную цель: показать, что чудо и духовность не находятся «где-то там». Они скрыты в самой фактуре мира — в воде, камне, траве, в тишине и времени. Его камера не фиксирует действие, а созерцает бытие. Она превращает заброшенный техногенный ландшафт в храм, а простое путешествие — в паломничество к самому себе. Именно поэтому «Сталкер» остается не просто фильмом, а уникальным духовным и визуальным опытом, не имеющим аналогов. Но при этом по прежнему не становится идеальной экранизацией, хотя сами Стругацкие отзывались о фильме довольно положительно.

Что же пошло не так?

Как верно заметил Дмитрий Быков, «Экранизация Стругацких невозможна именно потому, что невозможно стать равным Стругацким. Но можно оттолкнуться от них». Успешные экранизации (как фильмы Тарковского и Германа) — это не перенос текста на экран, а авторское высказывание режиссера, вдохновленное текстом, его личная полемика с миром Стругацких. Неудачные же — это те, что пытаются быть «верными» оригиналу, но на деле либо упрощают его до уровня голого сюжета, либо тонут в невозможности перевести сложные идеи в адекватные им образы.

Подавляющее большинство экранизаций произведений братьев Стругацких воспринимаются как «неудачные» не потому, что режиссеры недостаточно талантливы, а потому, что кинематограф по своей природе борется с ключевым качеством их прозы — «инаковость». Камере сложно показать то, что должно оставаться за гранью человеческого понимания. Вместо попыток визуализировать саму суть, режиссеры либо уходят в прямую полемику с авторами, либо создают произведение «по мотивам», жертвуя философской глубиной ради зрелищности.

Но попытки создать идеальную экранизацию не заканчиваются. Возможно, в будущем, мир ещё увидит такой вариант, который будет соответствовать вкусам и требованиям любителей творчества Стругацких, и сможет удовлетворить как простых читателей, так и художественных критиков.