Дионисийское начало в экспрессионизме

Рубрикатор

1. Хроматический хаос: Цвет как экстатическая эмоция 2. Диссонанс и деформация формы: Растворение телесного 3. Примитивизм и архетипы: Возвращение к коллективному бессознательному 4. Темы одержимости, страха и экстаза: Анализ 5. Вывод

Введение

Понятие «дионисийского», введенное Фридрихом Ницше в его работе «Рождение трагедии из духа музыки», описывает иррациональный, экстатический и хаотичный принцип бытия, противостоящий упорядоченному и рациональному «аполлоническому».

Дионисийское — это стихия опьянения, экстаза, растворения индивидуального в коллективном, первобытного ужаса и восторга перед мощью жизненных сил.

Экспрессионизм, возникший как реакция на рационализм индустриальной эпохи, социальное отчуждение и предчувствие мировой катастрофы, стал идеальным художественным проводником для дионисийского духа.

Художники-экспрессионисты стремились не к изображению видимой реальности, а к выражению внутренних, зачастую темных и тревожных, переживаний, что роднит их с дионисийской одержимостью.

Хроматический хаос: Цвет как экстатическая эмоция

Дионисийское начало проявляется в отказе от локального цвета в пользу цвета психологического.

Краска становится воплем, визгом, стоном.

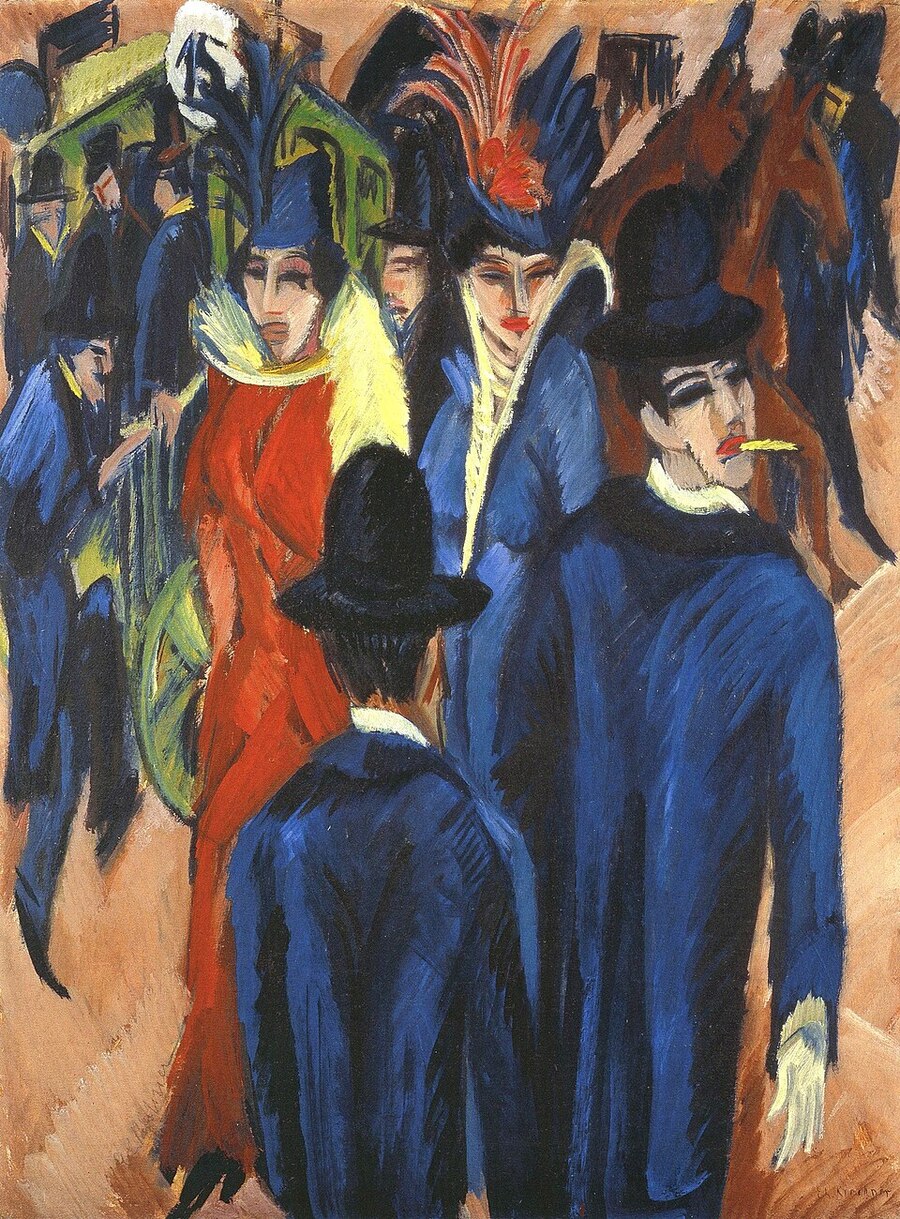

Эрнст Людвиг Кирхнер. «Уличная сцена в Берлине» (1913)

На картине изображена толпа на фешенебельной улице. Однако вместо элегантности мы видим резкие, угловатые фигуры, похожие на марионеток.

Цвета — ядовито-розовый, кислотно-зеленый, глубокий синий и черный — сталкиваются друг с другом, создавая ощущение тревоги и напряжения.

Кирхнер использует цвет не для описания, а для выражения.

Искаженные, почти гротескные лица (маски, а не личности) отражают отчуждение в большом городе. Резкие, рубящие мазки усиливают динамику и нервозность. Это дионисийский экстаз не в природном, а в урбанистическом хаосе.

Толпа не едина в своем ритуальном действе, как у древних греков, но разобщена, что лишь усиливает внутреннее напряжение, выплескивающееся через агрессивную цветовую гамму.

Кирхнер, как лидер группы «Мост» (Die Brücke), искал «прямого» и «подлинного» выражения.

Его работа — это визуальный эквивалент дионисийского крика, прорывающегося через фальшь цивилизации.

Франц Марк. «Судьба животных» (1913)

Абстрактная композиция, в которой угадываются фигуры животных, разорванные и переплетенные в хаосе линий и цветовых всплесков.

Преобладают пронзительные синие, красные и зеленые тона, создающие ощущение вселенской катастрофы.

Если Кирхнер показывает социальный хаос, то Марк обращается к космическому.

Деревья, животные, земля — все раздроблено и поглощено вихрем цвета. Здесь нет индивидуальности, есть лишь стихия разрушения и перерождения.

Резкие, клинообразные формы и пронзительный красный цвет в центре композиции подобны удару молнии или взрыву.

Это дионисийское в его самой разрушительной ипостаси — как слепая мировая воля, не различающая жертв.

Марк стремился к одухотворению природы через искусство.

«Судьба животных» — это пророчество о мировой бойне (Первой мировой войне), где дионисийская стихия проявляется как неконтролируемая сила апокалипсиса

Сравнение

Оба художника используют цвет для передачи хаоса, но если палитра Кирхнера — это нервы большого города, то палитра Марка — это нервы самой Вселенной.

Кирхнер дробит форму цветом для выражения социальной дисгармонии, Марк — для выражения метафизического ужаса.

Диссонанс и деформация формы: Растворение телесного

Дионисийское предполагает выход за пределы индивидуальной, телесной оболочки.

В экспрессионизме это выражается в намеренной деформации и упрощении фигур, доведении их до примитивных, почти архаичных состояний.

Эгон Шиле. «Автопортрет с гримасой» (1910)

Художник изображает себя в неестественной, вывернутой позе, с искаженным, почти черепообразным лицом.

Тело измождено, пальцы скрючены, кожа передана пятнами болезненных оттенков.

Шиле доводит тело до предела его выразительности, разрывая аполлонический идеал красоты.

Сухожилия, кости, неестественные изгибы — все говорит о муке и самопознании через страдание. Пустые, горящие глаза смотрят на зрителя с вызовом.

Это дионисийское как болезненная интроспекция, экстаз через агонию и распад плоти.

Фон намеренно пуст, чтобы сосредоточить все внимание на этом «святом-грешнике» модерна.

Шиле был одержим темой смерти, эроса и страдания.

Его автопортреты — это ритуал саморазрушения, где художник одновременно и жрец, и жертва дионисийского культа.

Вильгельм Лембрук. «Упавший» (1915-1916)

Скульптура, изображающая удлиненную, невероятно хрупкую фигуру юноши, находящегося в состоянии коллапса.

Его тело вытянуто до предела, черты лица стерты страданием.

В отличии от барочной драмы, Лембрук передает трагедию через истощение, а не через действие. Вытянутые, плавные формы создают ощущение невесомости и полного упадка сил.

Это не динамичное падение, а статичное состояние «после» — окончательное растворение воли к жизни.

Дионисийское здесь — это не экстатический взлет, а изнеможение, переход в небытие.

Текстура поверхности, шероховатая и неидеальная, усиливает ощущение человеческой хрупкости.

Лембрук, работавший во время Первой мировой войны, отразил в своем творчестве всеобщее истощение и скорбь.

Его «Упавший» — это анти-герой, жертва дионисийского безумия войны.

Сравнение

И Шиле, и Лембрук деформируют человеческую фигуру, но с разными целями.

Шиле — это дионисийский спазм, агонизирующая, но все еще напряженная плоть.

Лембрук — это дионисийский упадок, полное иссякание энергии.

Оба показывают распад индивидуального, но первый — через боль, второй — через истощение.

Примитивизм и архетипы: Возвращение к коллективному бессознательному

Дионисийский культ был обращен к древним, дорациональным пластам психики.

Экспрессионисты, увлеченные искусством Африки, Океании и народным творчеством, искали сходного прорыва к архетипическому.

Эмиль Нольде. «Танцующие вокруг золотого тельца» (1910)

Картина изображает библейскую сцену как дикий, языческий ритуал.

Фигуры танцующих людей написаны грубыми, мощными мазками, их тела сливаются в едином вихре движения.

Цвета — интенсивные, почти пламенеющие.

Нольде сознательно упрощает формы, делая их похожими на первобытные идолы.

Лица искажены не индивидуальной гримасой, а коллективным экстазом.

Композиция центробежна, она закручивается вокруг идола, символизируя полную потерю себя в ритме и толпе.

Это чистейшее воплощение дионисийского оргиастического празднества, где стирается грань между священным и греховным.

Нольде был глубоко религиозен, но его вера имела мистический, экстатический характер.

Он искал Бога не в догме, а в первобытной силе природы и человеческого духа.

Эрнст Барлах. «Мститель» (1914, скульптура) и «Человек в нише» (гравюра)

Мощная, блочная скульптура, изображающая одноногую фигуру с искаженным от ярости лицом, заносящую меч.

Формы обобщены, грубы, напоминают древние германские или славянские изваяния.

Барлах обращается не к экстазу танца, а к архетипу гнева и возмездия.

Скульптура монолитна и статична, вся энергия сконцентрирована в сжатом, готовом к удару теле.

Это дионисийское в его гневной, разрушительной ипостаси.

Отсутствие деталей делает фигуру не конкретным воином, а воплощенным гневом, архетипическим духом мести, поднявшимся из глубин коллективного бессознательного.

Барлах, как и Лембрук, остро переживал ужасы войны.

Его «Мститель» — это дионисийский демон войны, пробужденный человеческим безумием.

Сравнение

Нольде и Барлах используют примитивизм для доступа к архетипам. Но если Нольде находит дионисийское в экстатическом самозабвении толпы, то Барлах — в сконцентрированной, индивидуальной ярости.

Один обращается к ритуалу, другой — к мифу.

Темы одержимости, страха и экстаза: Анализ

Сюжеты экспрессионизма прямо заимствуют дионисийскую тематику: ночь, смерть, эрос, безумие, пророчество.

Эдвард Мунк. «Танец жизни» (1899-1900)

Часть цикла «Фриз жизни». На фоне темного пейзажа изображены три пары: слева — девушка в белом (невинность), в центре — страстная пара в красном (экстаз любви), справа — женщина в черном (скорбь, утрата)

Мунк представляет жизнь как дионисийский танец, в котором неразделимо сплетены любовь, страсть и смерть.

Бледные, маскообразные лица танцоров теряют индивидуальность, подчиняясь всеобщему ритму.

Извилистая линия берега и отражения в воде создают ощущение ирреальности, сна.

Это не веселье, а фатальный, почти трагический хоровод, где дионисийское предстает как цикл рождения и умирания.

Мунк был предтечей экспрессионизма.

Его творчество пронизано экзистенциальной тревогой и интересом к темным сторонам психики, что напрямую связано с дионисийским мировосприятием.

Оскар Кокошка. «Невеста ветра» (Портрет Альмы Малер) (1914)

Двое влюбленных (сам художник и его возлюбленная Альма Малер) изображены спящими в бурном, вихревом пейзаже.

Их тела деформированы и будто растворяются в окружающем хаосе.

Картина — визуализация дионисийского экстаза любви как бури, сметающей все границы.

Фигуры не просто лежат на фоне, они — часть стихии.

Вихреобразные мазки, холодные синие и тревожные желтые тона передают не покой, а мощное внутреннее переживание, которое продолжается даже во сне.

Это растворение двух «я» в едином эмоциональном вихре, метафора любви-одержимости.

Картина была написана в период бурного, драматического романа.

Кокошка излил на холст не просто чувства, а целую психическую бурю, что является сутью дионисийского подхода к творчеству.

Сравнение

Мунк и Кокошка изображают дионисийское через отношения мужчины и женщины.

Но у Мунка это фатальный, всеобщий закон бытия, представленный через символизм.

У Кокошки — это глубоко личное, конкретное и болезненное переживание, выплеснутое на холст с автобиографической прямотой

Вывод

Дионисийское начало является не просто одной из тем, а структурным и смыслообразующим ядром экспрессионизма.

Оно пронизывает все уровни художественного языка

Отказ от гармонии и мимесиса в пользу дисгармонии и деформации является прямым следствием дионисийского отрицания аполлонического порядка.

Хаотичные мазки, «кричащий» цвет, намеренное искажение перспективы и анатомии — все это инструменты для передачи экстатического, иррационального переживания, которое не умещается в рамки классической формы.

Художники-экспрессионисты consistently обращаются к архетипическим, доведенным до абсолюта состояниям человеческой психики: экстаз (Нольде), ужас (Марк), агония (Шиле), неистовая любовь (Кокошка), скорбь (Лембрук), гнев (Барлах).

Эти состояния аналогичны переживаниям участников дионисийских мистерий, где человек сталкивался с изначальными силами жизни и смерти.

Сам акт творчества в экспрессионизме понимается как спонтанный, одержимый порыв, аналогичный дионисийскому опьянению.

Художник не «сочиняет» картину, а «извергает» ее, становясь медиумом для темных сил бессознательного.

Это роднит его с фигурой дионисийского жреца или вакханки.

Однако внутри этой общей парадигмы существуют важные нюансы. Дионисийское в экспрессионизме многолико

Оно может быть коллективным (оргии Нольде, толпы Кирхнера) или индивидуально-интровертным (аутичные фигуры Шиле).

Оно может быть направленным вовне, взрывным и агрессивным (Барлах), или обращенным внутрь, ведущим к саморазрушению и меланхолии (Лембрук)

Оно может иметь природно-космический масштаб (Марк) или сводиться к урбанистической невротичности (Кирхнер).

Получается, что экспрессионизм не просто заимствовал ницшеанскую концепцию, но дал ей уникальное визуальное воплощение, адекватное катастрофическому XX веку. Если у древних греков дионисийское было ритуализированным и, в конечном счете, катарсическим выходом за пределы себя, то в экспрессионизме оно часто предстает как симптом болезни времени — неконтролируемая сила, ведущая к распаду, страданию и гибели. Именно в этом трагическои, лишенном катарсиса, ключе экспрессионизм и раскрыл всю глубину и ужас дионисийского начала в современном ему мире.