Демоны и святость: эволюция добра и зла в искусстве

I. Концепция

Понимание созидающих и разрушительных сил всегда занимало особое место в человеческой культуре. Оно проявлялось не только в мифах и религиозных системах, но и в визуальных образах, которые сохраняют наши представления о мире куда точнее слов. Интерес к этой теме рождается из желания увидеть, как разные эпохи объясняли себе устройство реальности: что казалось опасностью, что — опорой, где люди ощущали ясность, а где — тревогу. Художники выражали эти переживания через свет и тень, через пластику фигур, через структуру пространства и фактуру материала, превращая внутренние состояния и мировоззренческие представления в убедительные, живые образы.

Выбор темы связан с её удивительной устойчивостью: в каждом историческом периоде можно обнаружить свои версии противопоставления спокойствия и угрозы, священного и пугающего, гармонии и хаоса. Эти представления менялись, но сама необходимость размечать мир при помощи таких образов сохранялась. В одном случае источник опасности виделся в природе, в другом — в нарушении космического порядка, позже — в грехе или моральном падении, а затем и в самой человеческой психике. Это движение смыслов делает тему особенно интересной: через неё можно увидеть, как менялось отношение человека к себе и к миру.

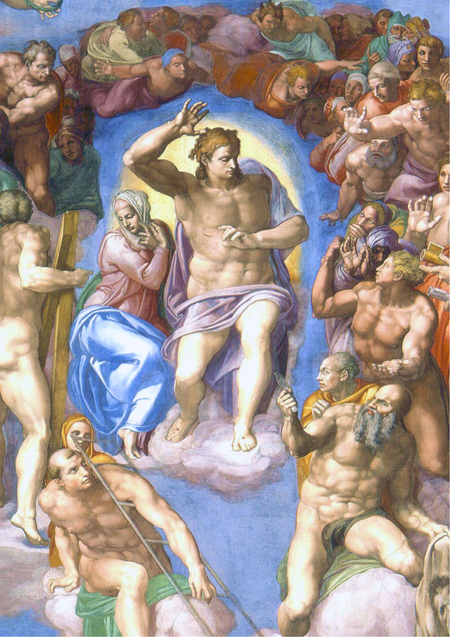

Микеланджело, «Страшный суд», 1536–1541 Вихревые тела и резкая светотень передают напряжение суда и масштаб духовной драмы. Фигуры образуют динамическое поле движения. Фреска.

Отбор произведений для исследования строился не на принципе «каноничности», а на их выразительности и способности отражать характер эпохи. Важно было представить, насколько по-разному разные культуры визуализировали противостояние сил: в форме лаконичных первобытных рисунков, строгих рельефов, насыщенных символами миниатюр, величественных икон или эмоционально насыщенных полотен. Такое разнообразие позволяет проследить, как художественные средства — линия, жест, цвет, светотень, композиция — становились носителями смыслов, связанных со страхом, благодатью, порядком или разрушением.

Структура исследования подчинена исторической логике, поскольку именно последовательность эпох выявляет главную динамику: в первобытной культуре переживание жизни и угрозы было непосредственным; древневосточные и античные цивилизации поднимали этот опыт до уровня космологических принципов; Средневековье переносило борьбу в моральную сферу; искусство Возрождения и маньеризма превращало её в психологическую проблематику; а барокко делало драматичным переживаемое столкновение света и теней. Такой подход позволяет проследить, как образы, выражающие разные начала, постепенно переходят от внешних форм к внутренним, от материальных угроз — к нравственной и эмоциональной сложности человека.

Пьеро делла Франческа, «Бичевание Христа», ок. 1460 Сцена разделена на два мира — духовный и земной. Перспектива подчёркивает смысловую дистанцию. Темпера по дереву.

Работа с текстовыми источниками включала обращение к исследованиям, позволяющим увидеть взаимосвязь художественных решений и мировоззренческого контекста. Важно было учитывать не только искусствоведческий анализ, но и антропологические, культурологические и религиоведческие интерпретации, поскольку образы, связанные с упорядочивающими или разрушительными силами, всегда возникают в пересечении разных сфер человеческого опыта. Это позволило рассматривать произведения не изолированно, а как часть более широких процессов.

Именно в этом контексте формируется ключевой исследовательский вопрос: каким образом художественная форма отражает изменения в понимании светлых и мрачных начал, и что эти изменения говорят о развитии человека? Гипотеза строится на том, что по мере развития культуры источник угрозы всё меньше воспринимается как внешняя сила и всё больше — как внутреннее состояние, а художественные средства становятся тоньше, психологичнее и драматичнее.

II. Доисторический период: добро как гармония жизни, зло как природная угроза

Так, объединяя внимание к художественному языку, историческому контексту, разнообразию техник и междисциплинарному подходу, исследование стремится показать, что образы света и тени, порядка и опасности, духовного преображения и разрушения — это не просто эстетические элементы. Они отражают путь, который проходят люди, пытаясь понять себя, свои страхи, свои надежды и то, где проходит граница между тем, что поддерживает жизнь, и тем, что её разрушает.

В доисторическом искусстве восприятие поддерживающих и угрожающих сил мира формировалось через непосредственный сенсорный опыт. Колеблющееся освещение от живого огня, игра теней на неровных стенах и запах охры создавали эмоциональную среду, в которой возникали первые изображения. Человек ещё не пользовался моральными категориями, но ясно ощущал различие между явлениями, поддерживающими жизнь, и силами, способными её нарушить. Поэтому ранние визуальные формы сохраняют материальность, плотность и прямую связь с опытом выживания.

Росписи Ласко нередко связывают с представлениями о природной гармонии или ритуалах охоты. Крупный масштаб быков и лошадей подчёркивает их значимость. Плавная линия и мягкая моделировка объёма придают фигурам ощущение живой массы, а пустой фон концентрирует внимание на животных как на источнике силы. Такой образ создаёт впечатление устойчивого, упорядоченного мира.

Пещера Ласко, ок. 17 000 до н. э. Крупные силуэты животных и мягкая моделировка подчёркивают природную силу и устойчивость. Минеральные пигменты по скале.

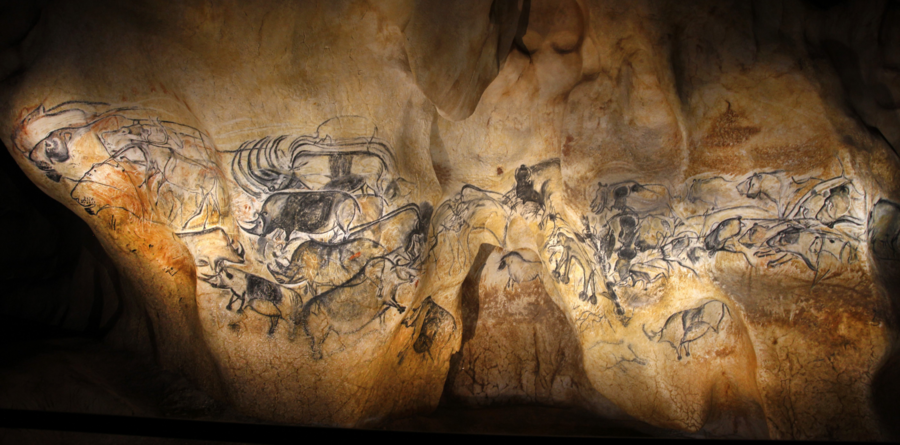

В Шове визуальный язык раскрывает другой полюс восприятия природы. Прерывистые линии и наложение силуэтов формируют динамику и многослойность. Резкие контрасты угля с тёмным фоном делают фигуры хищников будто возникающими из глубины, создавая чувство напряжения и непредсказуемости. Эти сцены передают опыт столкновения с природной мощью, которая не подчиняется человеческому контролю.

Пещера Шове, ок. 32 000 до н. э. Прерывистые линии и контраст угля с фоном создают эффект зверей, возникающих из мрака. Уголь и охра по скале.

Венера из Виллендорфа отражает противоположное начало — жизненную полноту и телесную устойчивость. Её округлые формы вылеплены так, что создают ощущение плотности и тепла. Мелкие фактурные точки на поверхности формируют ритм, напоминающий лёгкую пульсацию формы, а следы охры усиливают ассоциации с телесностью и жизненной энергией. Образ выглядит как концентрат силы, обеспечивающей продолжение рода.

Венера из Виллендорфа, ок. 25 000 до н. э. Округлые формы и следы охры подчёркивают телесность и жизненную силу. Известняк, резьба.

Хотя значение этих объектов не может быть точно восстановлено, совокупность образов показывает, что ранний человек воспринимал мир как напряжённый баланс между жизненной энергией и природной угрозой. Уже здесь заметно стремление упорядочить опыт через изображение. Именно этот импульс позднее приведёт цивилизации к созданию мифологических систем, где взаимодействие поддерживающих и разрушительных начал станет частью космологического устройства мира — переход, который выразится в искусстве Древнего Востока и Античности.

III. Древний Восток и Античность: добро как космический порядок, зло как нарушение закона

С развитием первых цивилизаций представления о поддерживающих и разрушительных силах получают более оформленный характер. Мир больше не воспринимается как непосредственное столкновение человека и природы — он подчинён космическому порядку, установленному богами. Именно здесь впервые возникает представление о нарушении меры, о хаосе как силе, противостоящей гармонии. Искусство начинает фиксировать эти идеи через строгие системы символов, пропорций и композиционных иерархий.

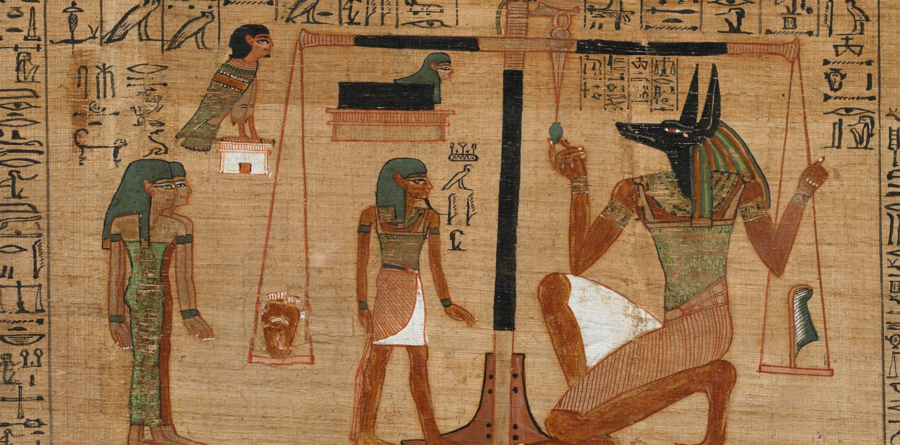

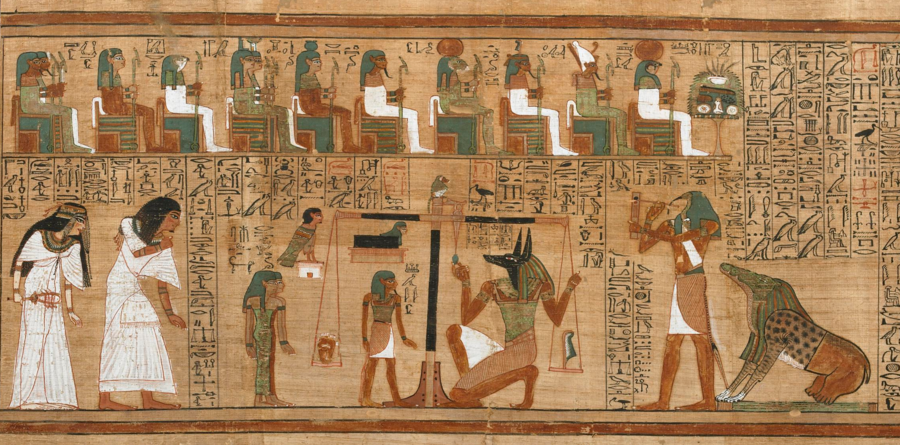

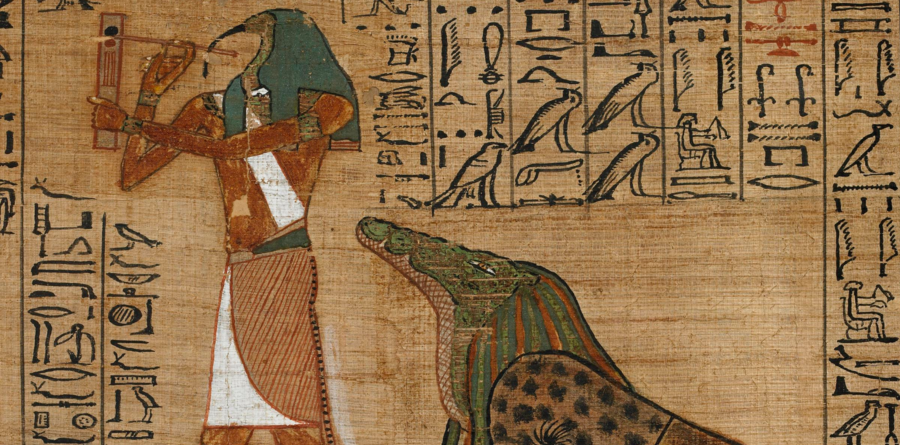

В египетской сцене «Взвешивание сердца» принцип космического порядка выражен предельно ясно. Композиция строится на горизонтальной структуре, где каждый элемент занимает строго отведённое место. Лёгкая линия, ровный контур и ритмичность фигур создают ощущение стабильности. Цветовая гамма с преобладанием охр и чёрного подчёркивает торжественность ритуала. Образ сердца на весах становится визуальным выражением меры, от которой зависит судьба души. Контраст между неподвижностью Осириса и динамикой весов формирует напряжение между законом и возможностью его нарушения.

«Взвешивание сердца», Египет, XIV в. до н. э. Ритуальная сцена с идеальной композицией и строгой иерархией фигур отражает принцип космической меры. Папирус, минералы.

Миф о Мардуке и Тиамат представляет иной тип противостояния — борьбу порядка с первичным хаосом. В ассирийских рельефах фигура Тиамат изображена через многочисленные фрагменты звериных деталей — пасти, когти, крылья. Такая визуальная раздробленность создаёт образ существа, лишённого внутренней структуры. Мардук, напротив, показан собранным, симметричным, его тело вписано в чёткую вертикаль. Резкий рельефный контур и плотная фактура поверхности подчеркивают столкновение упорядоченной силы с разрозненностью и беспорядком.

Мардук и Тиамат, ассирийский рельеф, I тыс. до н. э. Раздробленные звериные формы Тиамат контрастируют с собранной фигурой Мардука. Известняк, рельеф.

Греческая ваза с изображением Геракла и Немейского льва делает акцент не на космическом, а на человеческом измерении борьбы. Композиция построена вокруг центрального схватившего льва героя — его фигура подчеркнута идеальными пропорциями и ясной линией. Лев изображён вытянутым, с энергичными дугообразными линиями, создающими ощущение стремительного движения. Контраст между гладкой поверхностью тела Геракла и шероховатой, более детализированной поверхностью зверя усиливает драматизм сцены: это уже не столкновение богов, а испытание человеческой доблести.

Геракл и Немейский лев, греческая ваза, V в. до н. э. Схватка героя и льва подчёркнута контрастом линий и фактур. Керамика, чернофигурная техника.

Эти произведения показывают, что в Древнем Востоке и Античности противостояние жизненных и разрушительных сил получает более чёткое смысловое оформление. Художники создают образы, где порядок и хаос, закон и нарушение выражены через пропорцию, линию, фактуру и цвет. Следующая эпоха перенесёт эту борьбу из космического пространства в духовную сферу: именно Средневековье сделает внутренний строй человека главным местом столкновения света и мрака.

IV. Средневековье: добро как божественный свет, зло как грех и внутренний демон

С распространением христианского мировоззрения противостояние созидающих и разрушительных сил перемещается в духовную сферу. Теперь речь идёт уже не о хаосе природы и не о космическом нарушении, а о внутреннем состоянии человека. Свет становится образом божественной истины, а тьма — знаком греха, заблуждения и духовного упадка. Художественный язык Средневековья подчёркивает иерархичность мироздания: композиции выстраиваются по вертикали, фигуры распределяются по небесным и земным уровням, а контрасты цвета становятся инструментом различия спасения и падения.

Новгородский «Страшный суд» особенно ясно выражает эту систему. Вертикальная композиция упорядочивает пространство: верхний регистр наполнен золочёным сиянием, создающим неподвижный центр света. Лики праведников выполнены мягкими округлыми линиями, их фигуры устойчивы и спокойны. Нижние уровни, напротив, насыщены хаотичными переплетениями тел, более резкими контурами и затемнённой палитрой. Контраст между сияющим верхом и сгущённой тьмой низа превращает композицию в визуальную модель пути души.

«Страшный суд», Новгород, XIV в. Вертикальная иерархия света и тьмы формирует путь души; верх — золото, низ — хаос фигур. Икона, темперная живопись.

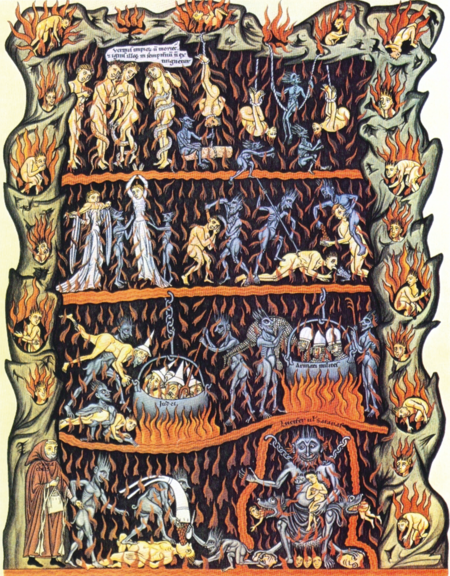

В миниатюре «Ад» из Hortus deliciarum визуальный язык строится на подчёркнутой хаотичности и фрагментации. Огромная пасть чудовища образует центр композиции; её тёмный зев, выделенный резкой линией, создаёт ощущение втягивающего движения. Демоны окружены изломанными, несбалансированными формами; их тела собраны из грубых, прерывистых линий. Цветовая палитра, основанная на контрасте тёмных, охристых и красных тонов, усиливает тревожный характер сцены. Фигуры грешников вытянуты и напряжённы, их позы лишены устойчивости и искажают привычную пластику тела. Так изображение превращает ад в пространство, где нарушена всякая мера и где форма становится символом внутреннего разлада.

«Ад», Hortus deliciarum, ок. 1180 Центральная пасть чудовища и хаотичные фигуры создают образ мира без меры, где формы и движения искажены. Яркие контрасты подчёркивают тревожный характер сцены.

Гаргульи собора Парижской Богоматери раскрывают иной аспект средневекового осмысления угрозы. Их вытянутые тела, гипертрофированные пасти и грубая фактура камня создают образ существ, стоящих на границе между священным и внешним миром. Линии здесь намеренно жёсткие, а лица нередко карикатурны, что подчёркивает их функцию отталкивать зло.

Гаргульи Нотр-Дама, XIII в. Каменные фигуры с гротескными чертами охраняют границы храма. Известняк, архитектурная скульптура.

Средневековое искусство создаёт новую модель противостояния: разрушительное начало воспринимается как внутреннее потрясение, а свет — как метафора духовного порядка. В следующую эпоху внимание к состоянию души приведёт художников Раннего Возрождения к более тонкому психологическому языку, где борьба света и тени будет отражать человеческий выбор.

V. Раннее Возрождение: добро и зло как внутренний конфликт человека

В Раннем Возрождении человек становится главным участником противостояния созидающих и разрушительных сил. Мир перестаёт восприниматься лишь через небесные и адские уровни — внимание художников обращено к внутреннему состоянию личности. Свет и тень приобретают психологическое значение: они выявляют эмоции, подчеркивают напряжение выбора и фиксируют момент внутреннего надлома. Художественный язык становится более индивидуальным и выразительным, а идеи света и мрака переходят из сферы символов в сферу человеческих переживаний.

В «Падении проклятых» Дирика Бутса разрушение предстает как внутренний распад. Фигуры втянуты в нисходящее движение: их тела вытянуты и напряжены, жесты лишены определённости. Линии утрачивают устойчивость, что передаёт ощущение человека, потерявшего опору. Холодные, густые тона усиливают чувство отчуждённости и безысходности. Здесь нет внешнего демонического воздействия — сама человеческая природа становится источником падения.

Дирик Бутс, «Падение проклятых», ок. 1470 Вытянутые фигуры и холодная палитра передают внутренний распад и потерю опоры. Масло по дереву.

В «Страшном суде» Фра Анджелико дуальность света и разрушения выражена через ясную композицию и тонкую работу с цветом. Правая часть, где изображены избранные, наполнена мягким сиянием: плавные линии, светлая палитра и спокойные жесты создают ощущение гармонии. Слева фигуры проклятых становятся более угловатыми, движение усиливается, а цвет темнеет. Контраст между спокойной вертикалью праведников и вихревыми линиями наказания превращает изображение в размышление о внутреннем выборе человека. Свет здесь — не просто атрибут божественного, а метафора ясности и свободы от смятения.

Фра Анджелико, «Страшный суд», ок. 1435–1440 Контраст света и вихревого движения подчёркивает выбор между гармонией и падением. Темпера по дереву.

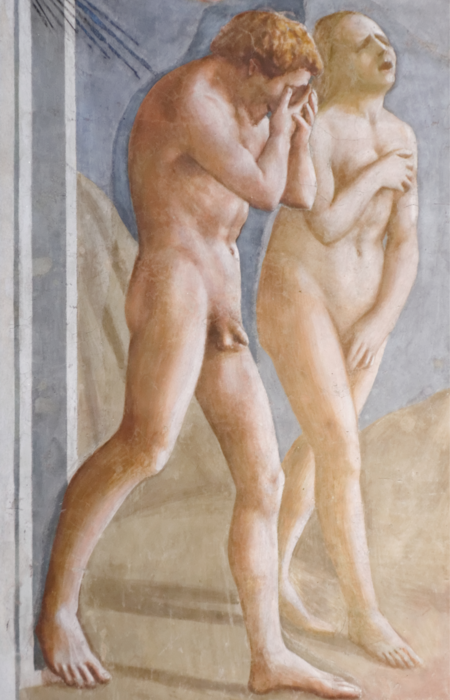

У Мазаччо в «Изгнании из рая» драматизм проявляется именно в освещении. Моделирующий свет подчёркивает объём тел Адама и Евы, делая их горе почти физически осязаемым. Жесты — закрытое лицо Евы, опущенная голова Адама — становятся ключевым носителем смысла. Пространство сведено к минимуму, благодаря чему внимание зрителя целиком сосредоточено на человеческом переживании.

Мазаччо, «Изгнание из рая», 1425 Моделирующий свет и выразительные жесты делают переживание героев физически ощутимым. Фреска.

Раннее Возрождение вводит новый принцип: противостояние света и мрака происходит прежде всего в человеке. Жест, светотень, пространственная ясность — всё подчинено раскрытию психологической глубины. В следующую эпоху это внутреннее напряжение приведёт искусство к маньеризму, где гармония окажется под сомнением, а образы приобретут тревожную, утончённую неустойчивость.

VI. Высокое Возрождение и Маньеризм: добро как идеал, зло как тревожная красота

Высокое Возрождение — это момент, когда европейское искусство достигает исключительной гармонии формы, содержания и человеческого образа. Художники стремятся к ясному устройству мира, где каждая фигура обладает внутренней логикой, а композиция раскрывает идею равновесия. Свет становится инструментом духовной ясности: он мягко моделирует объём, выявляет психологическое состояние, связывает земное и божественное. В центре внимания — человек, преображённый познанием, светом разума и эмоциональной выразительностью. Именно в эту эпоху формируется ощущение цельности, когда внутренний и внешний порядок кажутся единым.

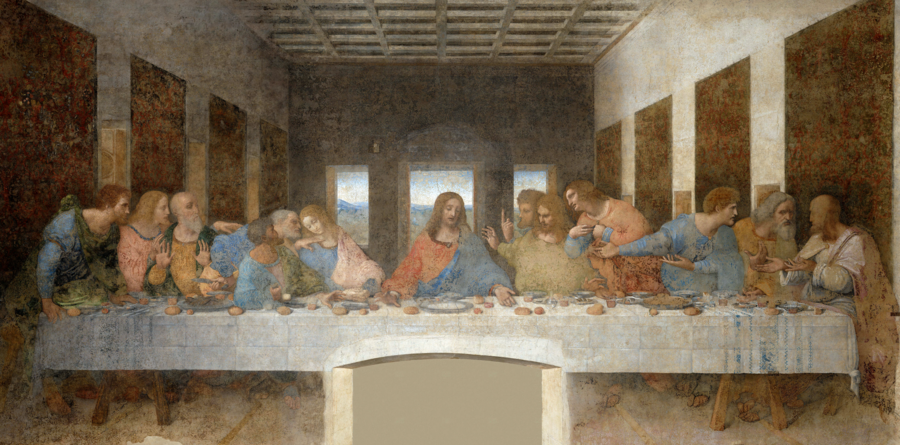

У Леонардо в «Тайной вечере» эта гармония выражена с особой силой. Падающий на Христа свет формирует центр эмоционального равновесия. Лёгкая градация тонов создаёт плавный переход от тени к освещённым поверхностям, подчёркивая внутреннюю собранность фигуры. Жесты апостолов раскрывают динамику человеческих чувств, но строгая линейная перспектива удерживает сцену в порядке — словно сама структура пространства стремится поддержать гармонию среди волнения.

Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря», 1495–1498 Световой центр и строгое пространство подчёркивают внутреннюю ясность Христа. Фреска, смешанная техника.

У Рафаэля в «Преображении» дуальность света и земного беспокойства превращается в структуру изображения. Верхняя зона погружена в сияние: тело Христа написано почти воздушно, линии плавны, а композиция стремится вверх. Нижняя часть, напротив, напряжённа: жесты апостолов резче, движения энергичнее, контрасты теней сильнее. Два регистра соединены как переход от земного смятения к духовной ясности. Рафаэль показывает, что свет — это не внешнее явление, а внутреннее преображение человека.

Рафаэль, «Преображение», 1516–1520 Сияние верхней зоны и напряжение нижней фиксируют переход от смятения к преображению. Масло по дереву.

Вторая половина XVI века приносит признаки нестабильности: идеальная структура Возрождения оказывается под давлением религиозных конфликтов, кризиса гармоничного мироощущения и поиска новых выразительных форм. Так возникает маньеризм — стиль, в котором внешняя красота скрывает внутреннюю напряжённость, а привычная гармония начинает изгибаться, растягиваться и терять устойчивость.

В «Деве с длинной шеей» Пармиджанино кажущаяся утончённость становится признаком тревоги. Фигура Марии вытянута, пропорции нарушены, пространство словно смещается. Линии мягкие, гибкие, но их плавность создаёт ощущение зыбкости. Колонна на заднем плане слишком тонка, фигуры слишком малы — мир словно теряет устойчивость. Цвета холодные, жемчужные, что усиливает атмосферу хрупкой изысканности.

Пармиджанино, «Дева с длинной шеей», 1534–1540 Удлинённые пропорции и мягкие линии создают хрупкую, тревожную гармонию. Масло по дереву.

У Бронзино в «Аллегории любви и похоти» идеализация достигает предела: тела героев отполированы до мраморного блеска, но именно эта чрезмерная гладкость делает сцену тревожной. Композиция тесна, жесты переплетены, линии напряжены. Цветовая палитра насыщенная, контрастная — сочетание бирюзовых, розовых и золотистых оттенков производит эффект одновременно притягательной и опасной красоты. Маньеризм превращает внутреннюю тревогу в эстетическое изящество.

Бронзино, «Аллегория любви и похоти», 1545 Мраморная гладкость фигур и тесная композиция выражают утончённую тревогу. Масло по дереву.

Высокое Возрождение и маньеризм показывают два разных состояния художественного мира: одно стремится к ясности и устойчивости, другое — фиксирует трещины внутри этой гармонии. Именно эта внутренняя ломкость подготовит рождение барокко, где свет и тень превращаются в драматические силы, а человеческое переживание станет главным предметом художественного внимания.

VII. Барокко: добро как акт благодати, зло как духовное испытание

Барокко делает противостояние созидающих и разрушительных сил предельно эмоциональным. В отличие от утончённого напряжения маньеризма, здесь мир изображён в движении, в вспышках света, в резких жестах и глубокой тени. Свет превращается в активную силу — он прорывает тьму, раскрывает переживание, фиксирует момент внезапного внутреннего преображения. Пространство становится театральным, фигуры вовлечены в напряжённую динамику, а каждый жест звучит как выражение борьбы между надеждой и смятением.

У Караваджо в «Призвании Матфея» свет буквально вмешивается в пространство. Резкий диагональный луч прорезает темноту комнаты и падает на Матфея, фиксируя момент выбора. Лица и жесты персонажей подчеркнуты контрастной светотенью: руки, приподнятые брови, поворот головы — всё превращено в мгновенное эмоциональное движение. Тень плотная, глубоко поглощающая фон, что усиливает ощущение драматического разрыва между прошлым и внутренним прозрением.

Караваджо, «Призвание Матфея», 1599–1600 Диагональный луч врывается в тёмную комнату, фиксируя мгновение выбора. Масло по холсту.

В «Падении мятежных ангелов» Рубенса драма разворачивается как буря. Художник строит композицию на мощной диагонали, где тела изгибаются в стремительных ракурсах. Свет выхватывает отдельные фрагменты — крылья, напряжённые мышцы, искажённые лица. Красно-золотистая палитра усиливает ощущение горячего, кипящего пространства. Разрушительное начало проявляется в ломкости форм и нестабильности движения.

Рубенс, «Падение мятежных ангелов», 1620 Вихрь тел и контраст света передают борьбу порядка с хаосом. Масло по дереву.

У Артемизии Джентилески в «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» барочная драма достигает предельной интенсивности. Свет падает на напряжённые руки Юдифи, подчеркивая силу её жеста, и на лицо Олоферна, искажённое отчаянием. Композиция близка, почти «в упор», что усиливает телесность момента. Кроваво-красные акценты и глубокие тени формируют пространство, где борьба за жизнь и воля к справедливости воплощены в одном резком движении. Здесь свет становится свидетелем и обвинителем одновременно.

Артемизия Джентилески, «Юдифь, обезглавливающая Олоферна», 1612–1613 Резкая светотень и близкая композиция усиливают напряжение решающего действия; жесты героинь передают силу и волю. Масло по холсту.

Рембрандт в «Возвращении блудного сына» предлагает противоположный регистр барочной драмы. Свет мягкий, приглушённый, словно исходящий изнутри. Он падает на фигуры отца и сына, создавая вокруг них область покоя. Лица не театральны — их выразительность строится на тихом жесте, наклоне головы, соприкосновении рук. Тонкая грануляция мазка, тёплая охристая палитра и глубокая тень вокруг делают сцену внутренней, почти интимной. Добро здесь — это не вспышка, а мягкое возвращение к гармонии.

Рембрандт, «Возвращение блудного сына», 1668 Мягкий свет и тёплая палитра создают атмосферу прощения и внутреннего примирения. Масло по холсту.

Барокко превращает борьбу света и мрака в переживаемую драму. Свет становится не символом, а действующей силой; тень — пространством сомнения и испытания. Это искусство делает внутренний конфликт человека предельно зримым, а движение — эмоциональным. Следующая эпоха выведет эти идеи либо в сторону рационализации, либо в сторону нового эмоционального напряжения, но именно барокко закрепит светотень как главный язык духовного переживания.

VIII. Заключение

Прослеживая путь от первых наскальных изображений до драматической светотени барокко, можно увидеть, как представления о созидающих и разрушительных силах постепенно превращались в один из главных языков европейского искусства. То, что начиналось как непосредственное переживание природы — столкновение жизни и угрозы, света и темноты пещеры — со временем стало сложной системой образов, отражающих устройство мира и внутренний опыт человека. Искусство каждой эпохи стремилось найти своё выражение этой дуальности, и тем самым оно зафиксировало изменения в человеческом восприятии, которые невозможно прочитать ни в мифах, ни в летописях так ясно, как в визуальных формах.

Рафаэль, «Афинская школа», 1509–1511 Композиция воплощает порядок и гармонию разума. Пространство и жесты создают образ идеального мира. Фреска.

В культурах Древнего Востока и Античности эта дуальность приобретает космический масштаб: художники создают образы порядка и хаоса, опираясь на мифологические и религиозные системы. Противостояние поддерживающих и разрушительных начал становится частью устройства вселенной. В Средневековье это столкновение переносится внутрь человека — в сферу духовного выбора, греха и спасения. Свет превращается в метафору божественной истины, тьма — в знак утраты меры. Художественный язык становится иерархичным, символически насыщенным и эмоционально напряжённым.

Возрождение меняет направление взгляда: человек становится центром переживания света и мрака. Внимание художников сосредотачивается на внутреннем состоянии личности, на её хрупкости, страхах, сомнениях и надеждах. Светотень, жест и пространство служат раскрытию психологической глубины. Маньеризм усиливает это напряжение, показывая, как гармония может изгибаться и терять устойчивость. И наконец, барокко превращает борьбу света и тени в открытую драму, где каждый луч, каждый жест, каждая тень становятся выразителями внутреннего состояния человека.

Беноццо Гоццоли, «Путешествие волхвов», 1459–1461 Яркие цвета и плавные линии создают гармоничный образ пути к свету. Фреска.

Эта эволюция показывает, что образы света и мрака — не просто художественные приёмы или части религиозной символики. Это способ, которым человечество стремится понять себя. На протяжении веков меняется лишь точка приложения: сначала человек ищет источник опасности вовне, затем в устройстве вселенной, позже — в собственном сердце. Искусство фиксирует не только то, какие явления считались благими или разрушительными, но и то, где человек видел их границы, и почему он каждый раз находил эти границы в новом месте.

Таким образом, исследование демонстрирует, что развитие визуального языка добра и разрушения — это развитие самого мировосприятия. Через изменения в композиции, свете, линии, цвете и образах можно увидеть, как человек учился различать, что в мире создаёт порядок, а что лишает его устойчивости; что помогает сохранять внутреннюю ясность, а что приводит к распаду. Искусство не просто отражало эти процессы — оно становилось одной из главных форм их понимания. И именно в этом заключается его постоянная актуальность: в любом времени оно остаётся свидетельством того, как человек ищет свет среди собственной тени.

Фра Анджелико, «Благовещение», 1437–1446 Ясный свет и спокойная композиция создают атмосферу чистоты и внутреннего мира. Фреска.

Leroi-Gourhan, A. Prehistoric Art: The Symbolic Journey of Humankind. New York: Abrams, 1997.

Lewis-Williams, D., Pearce, D. Inside the Neolithic Mind: Consciousness, Cosmos and the Realm of the Gods. London: Thames & Hudson, 2005.

Dowd, M., Hensey, R. The Archaeology of Darkness. Oxford: Oxbow Books, 2016.

Seglie, D. Prehistoric Art: Signs, Symbols, Myth, Ideology. Oxford: Archaeopress, 2009.

Bradley, R. The Significance of Monuments. London: Routledge, 1998.

Black, J., Green, A. Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. London: British Museum Press, 1992.

Assmann, J. The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

Burkert, W. Greek Religion. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985.

Boardman, J. The Oxford History of Classical Art. Oxford: Oxford University Press, 1993.

Vermeule, E. Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. Berkeley: University of California Press, 1979.

Russell, J. B. The Prince of Darkness: Radical Evil and the Power of Good in History. Ithaca: Cornell University Press, 2016.

Monzón Pertejo, E., Bernad López, V. The Demons of Judas and Mary Magdalene in Medieval Art. Religions, 2022, 13(11): 1048.

Piñero Moral, R. Aesthetics of Evil in the Middle Ages: Beasts as Symbols of the Devil. Religions, 2021.

Frankfurter, D. Possession, Christianization, and Saints’ Shrines in Late Antiquity. History of Religions, 2010.

Burns-Price, V. The Hybridity of Demons: Perceptions of Demons in Medieval Theology and Iconography. Reading: University of Reading, 2021.

Panofsky, E. Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953.

Shrimplin, V. Shadows in Renaissance Painting: Standing Between Heaven and Earth. Culture and Cosmos, 2019.

Baxandall, M. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy. Oxford: Oxford University Press, 1972.

Burckhardt, J. The Civilization of the Renaissance in Italy. London: Penguin, 1990.

Ellis, J. W. Adam and Eve Iconography — The Fall of Man Through the Ages. ResearchGate, 2022.

Freedberg, D. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Prendergast, F. The Meaning of Dark, Light and Shadows in Art. Dublin: Dublin Institute of Technology, 2022.

Clark, K. Leonardo da Vinci: An Account of His Development as an Artist. London: Penguin, 1967.

Hall, J. Dictionary of Subjects and Symbols in Art. New York: Harper & Row, 1974.

Bianchi, M. The Grotesque in Mannerist Art. Artibus et Historiae, 2015.

Degiorgio, C. Caravaggio: Art, Knighthood and the Knights of Malta. Valletta: University of Malta, 2023.

Martin, J. R. Baroque. New York: Harper & Row, 1977.

Blunt, A. Art and Architecture in France, 1500–1700. New Haven: Yale University Press, 1999.

Hibbard, H. Caravaggio. New York: Harper & Row, 1983.

Zandvliet, R. Rembrandt and the Theology of Light. Dutch Review of Art History, 2016.

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Art_of_Lascaux

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Venus_of_Willendorf

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category%3AMarduk_fighting_Tiamat?utm_source=chatgpt.com

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hortus_Deliciarum

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gargoyles_of_Cathédrale_Notre-Dame_de_Paris

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Expulsion_from_the_Garden_of_Eden_(Masaccio)

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Fra+Angelico&title=Special%3AMediaSearch&type=image

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-The_Last_Supper(1495-1498).jpg

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Madonna_with_the_Long_Neck_by_Parmigianino

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelo_Bronzino_-_Venus,_Cupid,Folly_and_Time-_National_Gallery,_London.jpg

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Calling_of_Saint_Matthew-Caravaggo_(1599-1600).jpg

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transfigurazione_(Raffaello)_September_2015-1a.jpg

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_-_Fall_of_the_rebel_angels.jpeg

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cave_of_Altamira

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Procession_of_the_Youngest_King_by_Benozzo_Gozzoli

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Deposition+from+the+Cross+pontormo&title=Special%3AMediaSearch&type=image&fileres=%3E1000

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_-_Annunciation.jpg

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Michelangelo+—+The+Last+Judgment& title=Special%3AMediaSearch& type=image& fileres=%3E1000

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Piero_della_Francesca_-The_Flagellation-_WGA17600.jpg

Wikimedia Commons — открытая библиотека изображений. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_School_of_Athens_by_Raphael#/media/File: %22The_School_of_Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino.jpg

Le site officiel de la Grotte Chauvet 2 https://grottechauvet2ardeche.com

NationalGeographic https://content.nationalgeographic.com.es/medio/2012/09/13/_2000x1320.jpg

WallpaperHub https://www.wallpaperhub.app/wallpapers/11845

Museo del Cenacolo Vinciano https://cenacolovinciano.org/

Centre de Préhistoire du Pech Merle https://www.pechmerle.com/