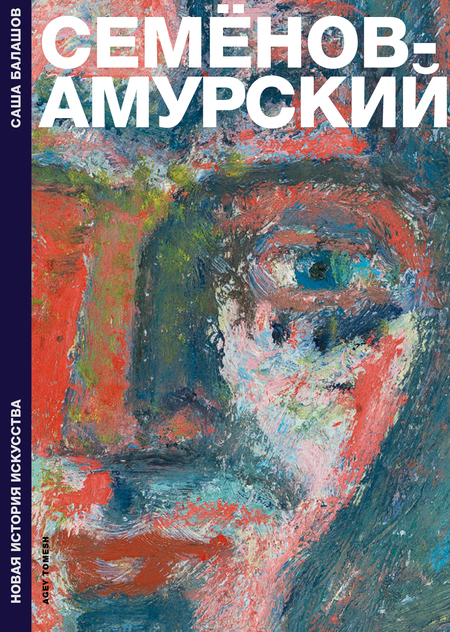

Семёнов-Амурский

Язык живописи Семёнова-Амурского — язык культуры символизма, причем символизм подразумевается здесь не как эстетическая программа, не как идея, а как путь проживания реальности, как намерение человека пройти сквозь застланную видимостями условность к открытости реального, и эту открытость оставить на листе, оставить изображением, которое только след того, к чему обращался художник, но много больше той картины мира, которую учит наблюдать и регистрировать современная культура.

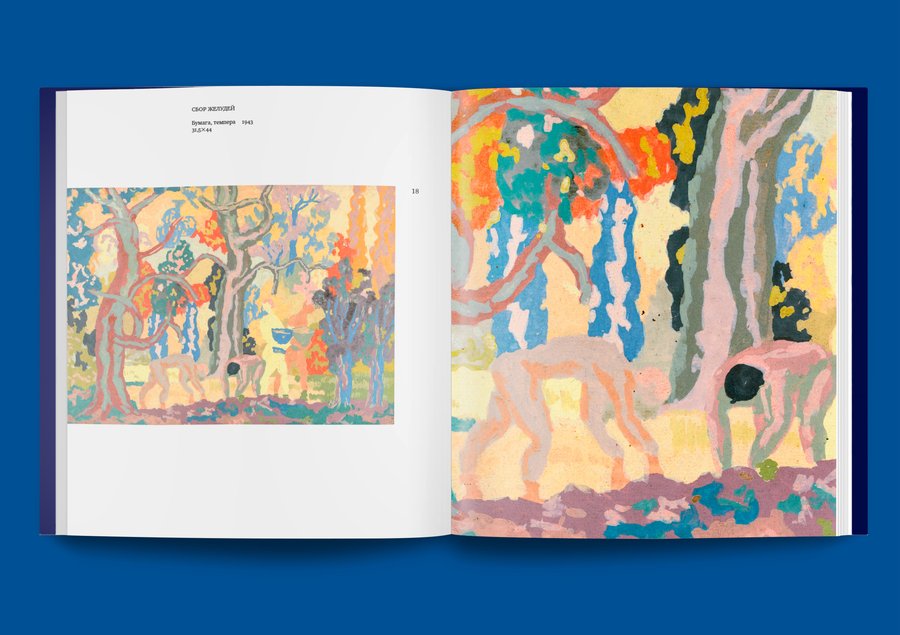

Наверное, нельзя утверждать, будто Семёнов-Амурский принадлежит некоей «другой» культурной традиции, но можно констатировать, что в его произведениях живет традиция признания особой ценности «другого». Он говорит так, как нашептывает ему «язык искусства», он видит так, как высвечивает на его пути вещи «язык живописи», а звучание этого языка слышится ему повсюду — в искусстве древнего Египта и средневекового Китая, в произведениях Врубеля, Гогена и художников группы «Наби».

Творчество Семёнова-Амурского является постоянным напоминанием о том, что культурная традиция, которой принадлежит русское искусство ХХ века, — не единственная. Художник демонстрирует удивительную восприимчивость к чужому, незнакомому художественному языку, способность приблизиться к его самым сокровенным движениям и намерениям и в то же время оставаться в стороне от предложения большой культуры — быть современным и быть вместе со всеми.

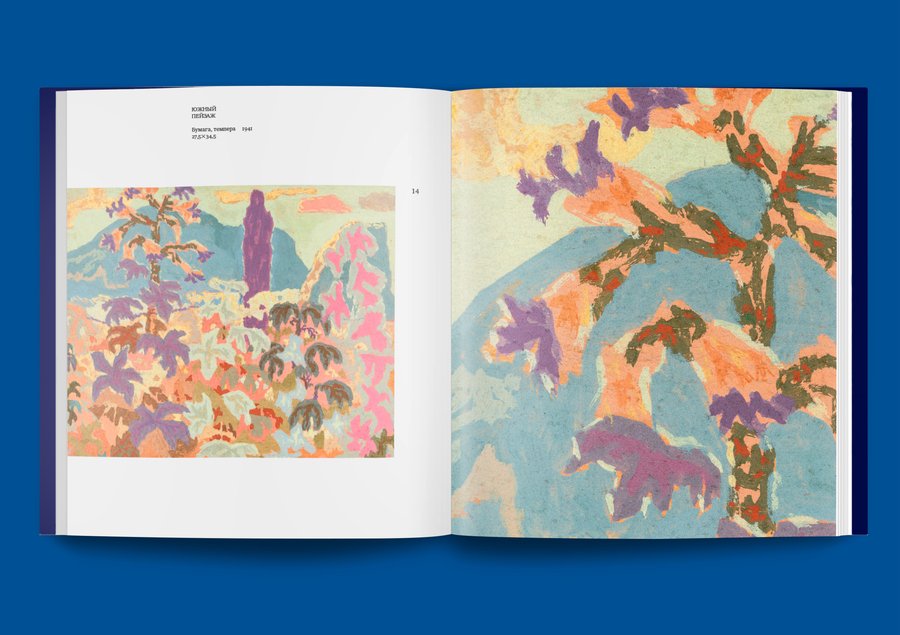

Немногие сохранившиеся произведения 1930‑х — 1940‑х годов, отличаются мягкими отношениями плавных, текучих форм; сдержанность чистых цветов передается едва уловимым, тихим темпам движений живописи. Произведения 1950‑х — 1960‑х годов отмечены ярко выраженными ритмами иногда усложненных, полифонических схем, построенных на сопоставлении нескольких рядов, нескольких изобразительных мотивов или пластических решений на живописной поверхности.

С конца 1960‑х цветовые ритмы становятся резкими, четкими, конструктивными. Они как космическая арматура, как вырывающиеся из плоти мира скелетные основания держат, собирают и раздирают ее, задавая мотив бесконечных изменений, происходящих в мире. Даже в тех произведениях, где тонально приглушенное изображение скрадывает всякую ясность, ритмы присутствуют; они тяжелеют, они звучат тихо и медленно, как органные трубы на низких регистрах или далекие колокола.

Разрушение одного и становление другого открывается перед художником пробуждением новой речи, зарождением новой жизни. Поэтому Семёнов-Амурский уничтожает свои ранние работы, как бы отказываясь от всякого опыта, прерывая мирное врастание в историю, привыкание к прошлому, находя всего себя и всю беспредельность художественного языка только в настоящем.

Искусство обращается к самому акту творения. То, что происходит в мире, о котором говорит Семёнов-Амурский, — очень важно, потому что это происходит на самом деле. Это безусловные события. О них не договариваются, им принадлежат. Наверное, из этой сопричастности появляется ощущение счастья, счастливой реальности, существующей где-то в другой стране, а здесь утраченной.