Цвет как отражение эпохи: символика костюма от Средневековья до Возрождения

Анализируя цвет в костюме, мы можем использовать один из самых выразительных способов описать целую эпоху без слов. От Средневековья до Возрождения отношение к цвету менялось вместе с войнами, рождениями новых поколений творцов и их смерти, социокультурным развитием и его регрессом. Для людей того времени оттенки не были просто декоративным решением: каждый цвет являлся отражением социального статуса, духовного смысла, ключом к пониманию порядка в мире. В Средневековье цвета были инструментом подчеркнуть иерархию, религиозную строгость или принадлежность к определённому сословию.

С наступлением эпохи Возрождения отношение к человеку и миру меняется, и вместе с этими, цвета обретают новые смыслы — они становятся инструментом самовыражения, эстетического поиска и демонстрации индивидуальности.

Анализируя символику цвета в костюме, мы лучше понимаем все тонкости трансформирования ценностей общества: от религиозной символики к гуманистическому взгляду на природу и человека. Такое исследование позволяет не только понять культурные коды эпох, но и увидеть, как эти исторические смысли влияют на нас сегодня.

Дуччо ди Буонинсенья — «Маэста» (1308–1311)

В «Маэсте» Дуччо цвет является главным источником смысла. Золотой фон создаёт ощущение внеземного пространства и подчёркивает религиозный дух. Наше внимание сразу попадает на Христа, одетого в тёмном хитоне с золотыми линиями: контраст усиливает ощущение внутреннего света и подчёркивает его центральное положение.

Одежды апостолов выполнены в насыщенных красных, зелёных и голубых тонах. Они формируют вокруг Христа набор изящно согласованных оттенков. Тёплые цвета передают эмоциональность, а холодные — спокойствие и смирение. Мягкие переходы между ними делают фигуры более пластичными и живыми.

Золочёные нимбы являются связывающим звеном всех персонажей и отделяют их от реальности. Цвет в этой сцене работает не как декоративная деталь, а как средство организации смысла. Это позволяет создать иерархию и сохранить сакральный характер изображения.

Чимабуэ — «Мадонна Санта-Тринита» (ок. 1280–1290)

В «Мадонне Санта-Тринита» Чимабуэ использует цвет одежды как главный носитель смысла, что характерно для позднесредневековой традиции. Тёмно-синий плащ Марии, почти уходящий в чёрный, показывает её небесный статус, а также идею духовного превосходства. Красная поддёвка является предзнаменованием будущих страданий Христа и связи божественного с человеческой природой. Это сочетание становится классическим символом эпохи, в которой костюм играет роль не бытовой детали, а символом.

Золотые линии на складках ткани превращают одежду в знак святости –– блеск выражает идею нетленного мира, тот же прием мы видим на прошлой работе Дуччо ди Буонинсенья — «Маэста». Ангелы по сторонам облачены в оранжевые и красноватые оттенки. Эти цвета помогают отделить их от земного и выстроить иерархию, в которой чем ярче и чище оттенок, тем ближе фигура к небесному миру.

Такое использование цвета показывает, как в XIII веке костюм служил не отражением моды, а частью системы символов. Синие и красные ткани Марии, сияющие одежды ангелов и золотой фон создают систему символов, через которые в данной эпохи выражается представления о святости, иерархии и духовном порядке.

Джотто — «Оплакивание Христа» (1305)

В «Оплакивании Христа» Джотто цвет становится частью эмоций, которые передает произведение. Художник отказывается от золотого фона и переносит действие в реальный мир, в котором каменная скала и приглушённое сине-голубое небо создают ощущение материального мира. Стоит обратить вниманием на одежду героев: синие, розовые, охристые и зелёные ткани становятся частью эмоций для передачи личных чувств персонажей.

Фигура Марии выделена насыщенным, глубоким синим, который соединяет скорбь и духовностью. Тёплые розовые и охристые оттенки апостолов усиливают эмоциональное тепло сцены. Спокойные зелёные тона смягчают общее ощущение пустоты от увиденного. В отличие от более ранней традиции, цвет здесь работает не как символ иерархии, а как средство выразительности: он является проводником зрителя, помогая почувствовать трагичность момента и близость людей к реальному человеческому переживанию.

Джотто использует цвет таким образом, что он не только создает объём и пространство, но и усиливает драматизм сцены. Это делает её более эмоционально доступной и глубоко человеческой.

Симоне Мартини — «Благовещение» (1333)

В «Благовещении» Симоне Мартини цвет костюмов становится символом эпохи поздней готики. Одежда Марии написана синем и светло-красным оттенком: синий подчёркивает её небесный и священный статус, а красные детали добавляют ощущение утонченности и человеческой хрупкости. Эти цвета становятся характерным признаком эпохи, где духовный смысл одежды важнее её материальности.

Архангел Гавриил изображен в переливающихся бело-золотых тканях — наряд, который символизирует торжественность момента и принадлежность посланника к божественному миру. Орнаментальность, мерцающие узоры и тонкие золотые линии являются типичными чертами международной готики, в которой костюм воспринимается как знак величия и церемониала.

Данные цветовые решения показывают, как в XIV веке костюм превращается в символ статуса и духовной роли персонажа. Холодные, сдержанные оттенки Марии отражают идеал смирения, а тёплые и сияющие краски ангела передают небесную природу и стремление к изысканному визуальному блеску.

Фра Анджелико — «Благовещение» (ок. 1430) — ранний переходный этап

Цвет в этой работе Фра Анджелико символизирует переход от готики к раннему Возрождению. Обратим внимание на одежду Пресвятой Девы. Мы видим розоватую тунику и мантию насыщенного синего цвета, что подчёркивает её особый статус — синий символ небесного, благородства и избранности. Ангел одет в нежно-розовую одежду с золотыми узорами. Данные цвета передают мягкость, теплоту и символизируют приход благой и светлой вести.

По фону и архитектуре мы приближаемся к эпохе Возрождения: арки, колонны и перспектива создают материализацию пространства. Тем временем костюмы становятся знаком принадлежности к новому визуальному порядку. Ультрамарин и розовый –– это символический выбор: они отражают дух времени, в котором человек и его восприятие мира становятся центром, а одежда –– символом роли и состояния.

Икона «Троица» Андрея Рублёва (ок. 1411)

В «Троице» Андрея Рублёва цвет одежды является главным носителем священного смысла, что характерно для русской иконной традиции начала XV века. Левый ангел облачен в голубой хитон и синий гиматий, что подчеркивает его божественное происхождение и чистоту духа. Центральный ангел изображен темно-бордовым и синим оттенком: это отражение царственности и жертвенности, а синий цвет связывает его с небом. Правый ангел одет в зеленое, что символизирует жизнь и связь мира небес и земли.

Основная задача цветов костюмов в данной иконе не показать внешний блеск или реалистичность сюжета, а соединяться в гармонии, которая отражает идеи единства, согласия, святости –– центральных смыслов богословского замысла. Костюм в иконописи этого периода не стремится к реалистичности: его задача — показать небесный порядок и внутренний смысл.

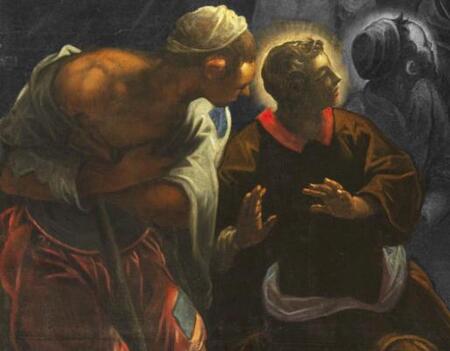

Маэстро ди Сан-Франческо — «Стигматизация святого Франциска» (ок. 1260–1270)

В «Стигматизации святого Франциска» Джотто использует цвет одежды как признак эпохи, в которой идет отказ от декоративной готической изысканности и начинается переход к человеческой выразительности. Коричневый монашеский плащ Франциска отражает бедность героя и его полного отказ от мирских благ. Цвет простой, землистый, приближённый к оттенкам природы. Это решение отражает дух конца XIII — начала XIV века, в котором костюм начинает транслировать внутреннее состояние человека, отрываясь исключительно от символического статуса.

Образ серафима является противопоставлением монаху через цвет. Его одежда-крылья написаны в ярких красных и розовых тонах, создающих ощущение света и огненной энергии. Контраст между земным коричневым и пылающим красным делает сюжет картины выразительным и показывает границу между земным миром и небесным.

Цвет становится средством эмоционального влияния: в одежде Франциска он символизирует смирение, а в одежде серафима божественную силу. Данное противопоставление — важная черта раннего Возрождения, где цвет начинает работать как эмоциональная и психологическая характеристика персонажа.

Пьеро делла Франческа — «Мадонна дель Парто» (1455–1465)

В «Мадонне дель Парто» Пьеро делла Франческа цвет одежды отражает новые ренессансные взгляды на человека. Мантия Марии выполнена в мягком голубом оттенке, который помогает подчеркнуть её чистоту и спокойствие. При этом полотно лишено средневековой декоративности: цвет становится более естественным и приближённым к реальным тканям. Под ним совсем немного выступает белый хитон, который сразу ассоциируется с чистотой и телесной хрупкостью, усиливая тему материнства и ожидания рождения ребенка.

Ангелы симметрично держат занавесы и одеты в противоположные цвета — один в красном, другой в синем. Такое решение показывает симметрию и уравновешенность композиции. Это характерно для эпохи Возрождения, в которой цвет становится инструментом создания гармонии. Контраст красного и синего превращает ангелов в «стражей» священного пространства.

В этой работе цвет костюмов окончательно перестает быть символическим инструментом и становится частью реального, человеческого мира: он связывает сакральный образ с людской натурой и помогает сцене стать более интимной.

Пьеро делла Франческа — «Баттиста Сфорца и Федериго да Монтефельтро»

В портретах Баттисты Сфорца и Федериго да Монтефельтро цвет их костюмов подчёркивает понимание их статуса и индивидуальности. Красный наряд Федериго — насыщенный, глубокий, полностью лишенный декоративной утонченности. Он выражает достоинство, власть и уверенность. Это цвет, который в XV веке воспринимается как символ политического веса и материального благополучия.

Баттиста Сфорца изображена в светлом платье, украшенном тонким золотым узором. Эта палитра подчёркивает благородство, утончённость и чистоту, что соответствует представлению об идеалах женского образа эпохи. Светлая палитра делает её более хрупкой и возвышенной. Это помогает создать контраст с плотным красным костюмом супруга.

В этих портретах цвет костюма — это больше, чем декоративный выбор. Он становится инструментом передачи социального ранга, моральных качеств и роли каждого персонажа. Ренессансное стремление к индивидуальности отражается именно через такие точные и осмысленные цветовые решения.

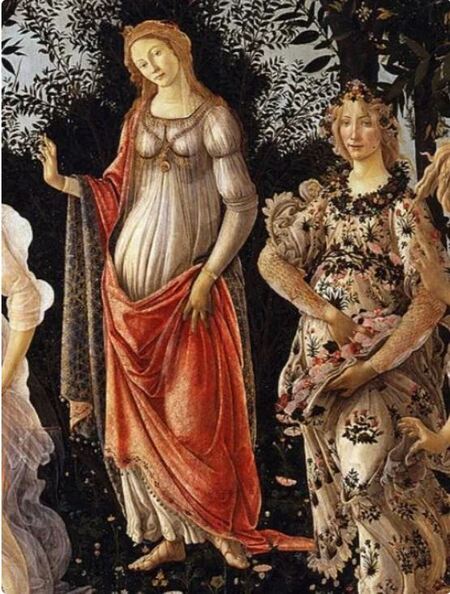

Боттичелли — «Весна» (1480)

Обратимся к «Весне» Боттичелли. Цвет костюмов становится языком мифологического мира, где каждая фигура имеет свой скрытый смысл. Рассмотрим Венеру: ее платье выполнено в мягком красновато-розовом тоне, который подчёркивает её земную красоту и гармонию. Это яркий ренессансный идеал женственности, спокойствия и уравновешенности. Ткань словно дышит, что отражает стремление эпохи к естественности.

Флора одета в белое платье, покрытое цветочным орнаментом. Цвет является символом чистоты соединяются с мотивом плодородия. Ткань выглядит лёгкой и прозрачной, что подчеркивает ощущение матери от вынашивая ребенка.

Цвет костюмов в «Весне» становится способом объединить мифологию, человеческую красоту и идеалы эпохи. Это создает сложную, но при этом удивительно цельную систему смыслов и образов.

Боттичелли — «Рождение Венеры» (1485)

В «Рождении Венеры» Боттичелли цвета костюмов подчёркивают идеалы гармонии и утончённости, характерные для позднего Возрождения. Одежда, как и сама фигура Венеры, избегает яркости: лёгкий розово-персиковый тон плаща, которым её накрывает одна из граций, подчёркивает нежность и хрупкость образа, создавая ощущение почти неземной мягкости. Этот цвет работает как продолжение телесности Венеры, связывая её идеализированное тело с божественной красотой.

Зефир и Хлора изображены в холодных голубых и зеленоватых оттенках — их костюмы подчеркивают воздушность, движение и природное начало, соответствуя мифологической роли ветра и весеннего дыхания. Белые детали на одежде грации, укрывающей Венеру, символизируют чистоту и идеальный порядок, в который должна войти богиня.

Цветовая палитра здесь мягкая, пастельная, без резких контрастов, что отражает стремление эпохи к утончённой красоте и идеальному равновесию. Костюм в этой картине становится не только украшением, но и продолжением эмоции и природного элемента, связывая мифологию с ренессансным пониманием гармонии.

Мазаччо — «Троица» (1427)

В «Троице» Мазаччо цвет костюмов становится символом нового времени, которое формируется в начале XV века. Богородица одета в тёмно-синий плащ и красный хитон. Это сочетание сохраняет традиционные духовные значения, но при этом выполнено более естественно –– краски выглядят материальными, плотными. Такое использование цвета отражает стремление эпохи к реалистичности и телесному присутствию.

Иоанн Богослов написан в мягких розово-красных тонах. Таким образом получается лучше подчеркнуть его эмоциональную роль и создать контраст с глубоким синим одежды Марии. Цвет становится психологически выразительным: он помогает отделить фигуры друг от друга и придать сцене большую драматичность.

Одежды донаторов — светлые, почти нейтральные по цвету, соответствуя духу раннего Возрождения, в котором реальные люди если включаются в сакральное пространство, изображаются без чрезмерной идеализации. Цвет костюмов становится символом стремления к гармонии, объёму и реалистичности. Это определяет художественный язык Мазаччо всей эпохи.

Рогир ван дер Вейден — «Снятие с креста» (1435)

В «Снятии с креста» Рогира ван дер Вейдена цвет костюмов играет роль главного эмоционального инструмента. Богородица облачена в глубокий синий –– цвет скорби и духовной чистоты. Он не сияет, а скорее «тяжелеет», что помогает создать ощущение траура и физической слабости.

Мария Магдалина одета в ярко-красный цвет и подчеркнута тонкими золотистыми деталями. Это помогает подчеркнуть её эмоциональную открытость и страстность. Красный здесь — драматический. Он передает силу переживания. Иоанн Богослов в мягком розовом, что помогает создать цветовой мост между синим Марии и красными акцентами сцены, создавая гармонию в композиции.

Костюмы других персонажей решены в зелёных, коричневых и охристых тонах –– это характерно для северной традиции, в которой цвет стремится к материальности и точному описанию ткани.

Ван дер Вейден использует цвет костюма не только для иерархии, но и для усиления эмоционального напряжения, что делает сцену почти театральной и глубоко человеческой. Это свойственно для Северного Возрождения.

Ян ван Эйк — «Портрет четы Арнольфини» (1434)

В «Портрете четы Арнольфини» Ян ван Эйк использует цвет одежды как символ статуса, вкуса и социальной реальности XV века. Обратим внимание на зелёное платье жены — насыщенное, тяжёлое, выполненное из дорогой шерсти. Оно подчёркивает её богатство и символизирует плодородие и благополучие. Белый головной убор помогает создать ощущение чистоты и скромности. В итоге у смотрящих складывается идеальный образ добродетельной супруги в северной культуре.

Муж одет в тёмно-фиолетовый, почти чёрный кафтан с меховой отделкой. Цвет редкий, дорогой, безусловно указывающий на высокий социальный статус и принадлежность к торговой элите. Фиолетовый в Северной Европе воспринимался как цвет власти и состоятельности, а мех, как признак достатка.

Цветовая палитра подчёркивает материальность: ткани выглядят плотными, тяжелыми, ощутимыми, что типично для почерка ван Эйка. Костюм становится частью реального быта богатого горожан. Через цвет художник показывает эпоху, в которой одежда является ключевым маркером социального положения и семейного благополучия. Внимание к деталям становится основой художественного языка раннего Северного Возрождения.

Ян ван Эйк — «Гентский алтарь» (1432)

Рассмотрим центральную панель Гентского алтаря. Цвет костюмов является символом сакрального величия, характерного для зрелого Северного Возрождения. Фигура Бога-Отца облачена в глубокий красный — это цвет власти и абсолютного господства. Золотая вышивка подчёркивает материальность и богатство ткани. Красный здесь работает не как символ страсти, а как знак высшей духовной и политической силы.

По левую руку от Бога-Отца сидит Богородица в тёмно-синем платье, обрамлённом золотой каймой. Синий у ван Эйка выглядит плотным, почти бархатным, подчёркивающим величие и мудрость. Золото по краю отражает представление эпохи о царственном статусе Марии. Цвет создаёт гармонию между материальным богатством и духовным авторитетом.

Справа изображён Иоанн Креститель в зелёной мантии, наброшенной поверх коричневой туники. Зелёный оттенок — природный, землистый, отражает его аскетизм. При этом ткань выглядит тяжёлой и дорогой, что соответствует северному вниманию к материальному миру даже в образах святых.

Через цвет костюмов ван Эйк создаёт визуальную иерархию: красный — власть, синий — мудрое величие, зелёный — пророческое слово.

Антонелло да Мессина — «Портрет мужчины» (1475)

В портрете Антонелло да Мессины мужчина одет в тёмный, густо-бордовый дублет и ярко-красный головной убор. Это сочетание фиксирует стиль середины XV века. Бордовый цвет одежды подчёркивает сдержанность и внутреннюю собранность, что характерно для ренессансного городского сословия. Это повседневная, качественная одежда, говорящая о статусе без демонстративности.

Ярко-красная шапочка передаёт уверенность и активность характера. Красный в итальянских городах того времени ассоциировался с гражданским достоинством и участием в общественной жизни. Это знак свободного горожанина, а не аристократа. Светлый воротник рубахи усиливает контраст и подчёркивает живость лица, что соответствует ренессансному стремлению выделить индивидуальность человека.

Цвет костюма здесь выполняет двойную роль: с одной стороны, он показывает социальное положение — обеспеченный, но не знатный человек, с другой — он помогает построить психологически насыщенный образ. Сдержанная палитра одежды подчёркивает внимание к личности, показывая ключевой признак эпохи Возрождения.

Фра Филиппо Липпи — «Мадонна с Младенцем» (1465)

В «Мадонне с Младенцем» Фра Филиппо Липпи головной убор Марии становится одним из ключевых элементов образа. Он написан в светлых, перламутровых оттенках и подчёркивает идеал женственности и чистоты –– характерная черта для флорентийской культуры середины XV века. Полупрозрачная ткань мягко рассеивает свет, создавая ощущение хрупкости и связывая образ Марии с реальными женскими аксессуарами той эпохи.

Рассмотрим структуру головного убора — это многослойная вуаль, с аккуратно собранными складками и жемчужными украшениями. Светлая, почти белая палитра отражает чистоту и духовность, и говорит о социальном статусе. Данная ткань была крайне дорогой и требовала искусной работы.

Цвет и фактура головного убора создают образ святой и приземленной женщины, идеально вписанной в культуру своего времени. Это характерная черта Возрождения: священный сюжет соединяется с реальными формами красоты. Костюм становится способом передать духовный смысл и идеалы повседневной флорентийской женственности.

Леонардо да Винчи — «Мадонна в скалах» (1483–1486)

В «Мадонне в скалах» Леонардо использует цвет одежды Марии как часть гармонии человека и природы –– характерной черты для конца XV века. Её мантия выполнена в глубоких, прохладных оттенках синего, которые на фоне сумрачного пейзажа становятся мягче и ближе к цветам природы. Такой синий выглядит материальным, плотным, вписанным в реальный свет. Под мантией видны тёплые охристо-золотистые детали, которые создают тонкий контраст и подчёркивают внутреннюю теплоту фигуры.

Одежды ангела написаны в более мягкой палитре. Такой подбор делает фигуру живой и подчёркивает ренессансное внимание к естественности тканей и телесности.

Цвет костюмов в этой сцене формирует единство с окружающей скальной средой. Оттенки мягко сливаются с природой. Это отражает мышление эпохи — стремление к целостности, где одежда ––часть естественного мира и атмосферы картины.

Рафаэль — «Сикстинская Мадонна» (1512)

На фрагменте «Сикстинской Мадонны» особенно заметно как Рафаэль использует цвет ткани, для передачи мягкости и внутреннего тепла образа. Хитон Марии выполнен в нежном розово-красноватом тоне. Это помогает смягчить её силуэт и сделать фигуру по-земному тёплой. На плечи наброшена светлая полупрозрачная накидка с золотистыми нитями для создания ощущения воздушности.

Синий нижний слой одежды создаёт тонкий холодный контраст и усиливает теплоту розового. Такое сочетание — спокойные холодные и мягкие тёплые тона, отражают стиль зрелого Рафаэля, у которого цвет становится средством гармонии и естественности.

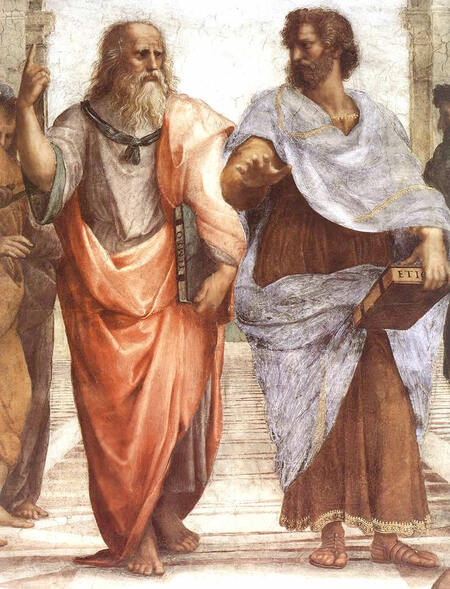

Рафаэль — «Афинская школа» (1509–1511)

В этом фрагменте «Афинской школы» Рафаэля рассмотрим цвет одежд Платона и Аристотеля. Оттенки помогают подчеркнуть различие их философских взглядов. Платон облачён в тёплый оранжево-розовый хитон и голубой плащ. Сочетание в котором тёплый цвет задаёт энергию и внутренний подъём, а прохладный голубой смягчает образ. Эти оттенки создают ощущение устремлённости вверх, что соответствует жесту и идее мира идей.

Аристотель, напротив, одет в коричневый хитон и светло-оранжевый плащ. Коричневый — цвет земли, веса и конкретности, а светлый-оранжевый добавляет ясность и рациональность.

Тёплые и холодные цвета их одежды выделяются на фоне спокойной, серо-голубой архитектуры. Из-за этого Платон и Аристотель сразу притягивают взгляд, а разница тонов подчёркивает разницу их взглядов. Цвет помогает понять, кто они и о чём говорят.

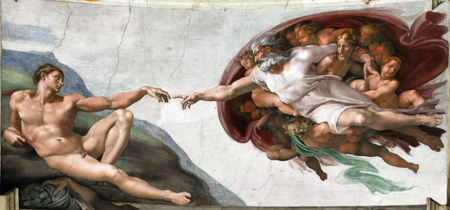

Микеланджело — фрески Сикстинской капеллы (1508–1512)

В этом фрагменте Сикстинского плафона Микеланджело единственный полноценный костюм — это лёгкая белая туника Бога. Её мраморный и холодный белый цвет подчёркивает божественное величие и чистоту. При этом ткань написана тяжёлыми, скульптурными складками, чтобы отразить характер Высокого Возрождения, в котором одежда подчинена анатомии и движению тела.

Фигура Бога окружена тёмно-винным фоном, создающим контраст с белой тканью. Такой прием усиливает динамику жеста. Насыщенный бордовый оттенок добавляет глубины и возвышенности, создавая божественное пространство, а зелёная лента под телом усиливает ощущение динамики и подчёркивает сложное устройство сцены.

Цвет ткани подчеркивает драматику и напряжение момента создания человека и телесную мощь фигур, что стало ключевой чертой в стиле Микеланджело.

Тициан — «Ассунта» (1516–1518)

В «Ассунте» Тициана Мадонна одета в ярко-красный хитон и тёмно-синий плащ. Данное сочетание стало фирменным признаком венецианского Возрождения. Красный выглядит особенно насыщенно и светится изнутри, что создаёт ощущение живой, дышащей ткани. Этот огненный оттенок подчёркивает динамику восхождения и эмоциональную силу образа.

Тёмно-синий плащ, наброшенный поверх красного, служит для уравновешивания композиции и добавляет глубины. Синий у Тициана –– тёплый, с мягким фиолетовым оттенком. Он создаёт пространство тишины вокруг фигуры и выделяет её на фоне сияющего неба. Контраст красного и синего становится главным визуальным акцентом: красный –– это движение и энергия, а синий –– величие и духовная серьёзность.

Одежда Мадонны не декоративна, а эмоциональна: через цвет Тициан передаёт не только статус, но и интенсивность переживания момента Вознесения.

Веронезе — «Пир в доме Левия» (1573)

В «Пире в доме Левия» Веронезе использует яркие и насыщенные цвета костюмов как признак венецианской живописной традиции, в которой одежда становится главным носителем света. На фрагменте сильно ощутимы контрасты красного, зелёного, жёлтого и синего. Цвета выглядят полно и материально, им удается подчеркнуть богатство тканей и праздничный характер сцены.

Красные одежды участников придают композиции торжественность и подчёркивают статусность персонажей. Плотный, тёплый оттенок создаёт ощущение богатства и публичности. Зелёные и голубые плащи, в которые одет Христос, смягчают общую цветовую массу и вводят гармонию среди ярких тонов. Насыщенный зелёный плащ Христа выделяет его среди других фигур за счёт живописного баланса композиции. Это типичная черта позднего Возрождения.

Такое использование цвета отражает, как в XVI веке костюм становится частью декоративной структуры картины. У Веронезе одежда — это архитектура цвета: она формирует ритм, создаёт блеск и подчёркивает театральность сцены.

Тинторетто — «Тайная вечеря» (1592–1594)

В этом фрагменте «Тайной вечери» Тинторетто цвет костюмов работает для усиления драматического освещения. Фигура справа одета в темно-коричневую тунику с ярким красным воротом — это контраст, усиливающий ощущение напряжённого момента. Коричневый делает фигуру тяжёлой и земной, а красный добавляет эмоциональной остроты.

Слева персонаж одет в сочетание тёплого розовато-красного и светло-серого. Плотные, тёплые тона ткани выделяются среди глубоких теней, подчёркивая резкие перепады света, что характерно для позднего стиля Тинторетто. Серый головной убор помогает смягчить композицию и создать промежуточный тон между яркими участками одежды и темным фоном.

Цвет здесь подчеркивает не статус, а драматургию. Костюм становится частью свето-теневой композиции, в которой фигуры вырастают из глубоких теней.

Бронзино — «Портрет Элеоноры Толедской с сыном» (1545)

Рассмотрим завершающую работу. В этом фрагменте портрета Элеоноры Толедской Бронзино подчёркивает статус модели через роскошный контраст белого и золотисто-чёрного узора. Светлый фон ткани передаёт блеск дорогого шёлка, а чёрный орнамент усиливает эффект тяжёлой, почти скульптурной поверхности.

Золотой узор не просто украшение, а демонстрация уровня богатства. Он выполнен очень детально, благодаря чему ткань буквально «светится» в складках. Цветовая схема — белый, золото, чёрный — создаёт строгую и роскошную гармонию, в которой одежда становится главным объектом внимания.

Такой костюм отражает стиль середины XVI века: богатство выражается через сложный рисунок, высокое качество ткани и игру контрастов. Одежда становится инструментом политического и социального представления.

Эволюция цвета костюма от Средневековья к Возрождению показывает, как через эпохи меняется взгляд на человека. В Средневековье цвет это признак святости, роли и иерархии, а одежда служит частью религиозного кода. С ранним Возрождением цвет становится более живым и материальным. Он помогает отражать характер, эмоции и статус. В зрелом Возрождении, в первую очередь, костюм становится средством художественной выразительности. Через оттенки передаются индивидуальность, движение и психологическая глубина. Цвет перестаёт быть только символом. Он становится специфическим языком, который рассказывает о человеке самим своим видом.