Читать, писать и связывать: о тексте как практике самопонимания и культуры

Тема выпускной квалификационной работы — пространство-дневник для личной рефлексии средствами библиотерапии и письменной экспрессии. Это цифровое приложение, объединяющее техники осознанного письма, чтения и визуализации смыслов. Пользователь может фиксировать своё состояние в форме текста, а искусственный интеллект помогает увидеть внутренние связи между мыслями, чувствами и событиями. Так создаётся новая форма личного архива — карта эмоциональной и смысловой памяти.

Тема визуального исследования — «Читать, писать и связывать: о тексте как практике самопонимания и культуры».

Оно показывает, что текст — не просто носитель информации, а живое пространство для переживания, познания и связи. Чтение, письмо и связывание смыслов рассматриваются как три взаимосвязанные телесно-психические практики, формирующие внутренний мир человека и его способность к саморефлексии.

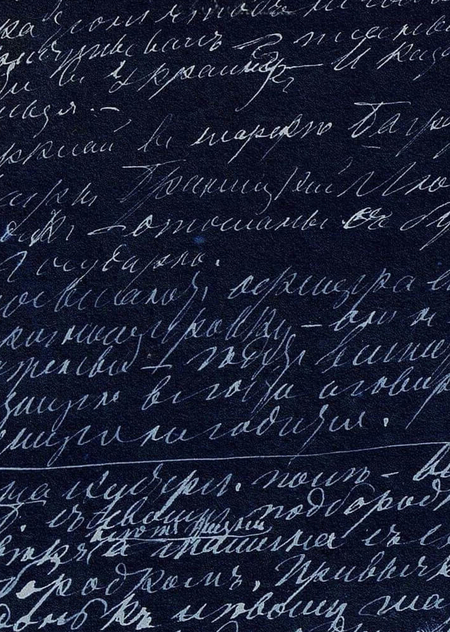

В основе работы лежат философия текста XX века (Барт, Фуко, Кристева), исследования нейропсихологии и expressive writing, а также эстетика визуальных структур — от рукописных дневников до цифровых карт памяти. Визуальный ряд строится на материале личных и исторических архивов письма, ассоциативных схем и data-art проектов, где данные превращаются в поэтические структуры.

Глава 1. Чтение как сочетание текста и проживания опыта.

В первой главе формируется онтология чтения — от восприятия текста как коммуникации до его понимания как формы проживания опыта. Здесь чтение рассматривается не как навык, а как способ быть в мире.

Чтение — это не пассивное восприятие, а акт соучастия. В каждой строке человек сталкивается не с чужой мыслью, а с новой версией самого себя. С древности чтение понималось как практика расширения сознания. Современная нейронаука подтверждает: чтение перестраивает мозг, создавая новые связи между зонами, отвечающими за язык, воображение и эмпатию (М. Вулф, Proust and the Squid). Однако цифровая эпоха изменила ритм этого опыта. Между slow reading — погружённым, созерцательным чтением — и быстрым скроллингом социальных лент возникает пропасть восприятия. Потеря глубины становится культурным симптомом: внимание расщепляется, текст утрачивает «вес».

1. Л. Н. Толстой, «Война и мир» (конспекты, т. III, ч. 2); 2. «Русский архив», 1853; 3. Р. Осборн, Д. Стёрджис, «Теория искусства», 2023.

Философы XX века — Ролан Барт, Мишель Фуко — показали, что акт чтения не только воспроизводит смысл, но и создаёт его. Автор «умирает», уступая место читателю как сотворцу. В рамках теории рецептивной эстетики (Яусс, Изер) смысл текста существует лишь в момент встречи с читателем.

Библиотерапия продолжает эту линию, рассматривая чтение как форму внутреннего лечения. От античных библиотек при храмах до современных психотерапевтических программ тексты воспринимаются как лекарства, которые подбираются под душевное состояние. Если чтение формирует человека извне, то письмо позволяет увидеть, что скрыто внутри.

Глава 2. Текст как форма самораскрытия.

Во второй главе исследуется письмо как акт самопонимания и восстановления внутренней целостности. Здесь текст становится инструментом работы с памятью, эмоциями и идентичностью.

Письмо — это акт самопознания. Когда человек пишет, он не просто описывает реальность — он создаёт её заново, выстраивая порядок в хаосе переживаний. Монтень и Толстой, Кафка и Пруст писали, чтобы понять себя, а не читателя.

Autofiction, введённый Сержем Дубровским, обозначает особый способ быть честным с собой через фикцию, когда документальность и вымысел сливаются. Современная психология подтверждает эту интуицию. Исследования Джеймса Пеннебейкера доказали, что практика expressive writing снижает стресс, укрепляет память и помогает телу справляться с травмой. Юлия Кристева описывает письмо как «работу с меланхолией» — способ перевести боль в смысл.

Сегодня эти практики выходят за пределы личных дневников. Интернет создал новые пространства письма — блоги, форумы, анонимные платформы. Здесь письмо стало способом быть услышанным, не называя имени. Это явление — stranger-on-the-train effect — рождает парадоксальную искренность: чем меньше нас знают, тем честнее мы говорим.

1. Л. Н. Толстой, личные рукописи и заметки, 2. Полный русский письмовник / Сазонов, Бельский. — СПб.: Типо-лит. Х. Ш. Гельперн, 1887. 3. Скриншот из анонимного аккаунта в соц.сети «X»

Если чтение открывает внешние горизонты, письмо возвращает нас внутрь. Оно делает внутренний хаос структурой, а эмоцию — текстом. Следующий шаг — связать эти тексты между собой и увидеть их не как случайные фрагменты, а как сеть смыслов.

«X» — платформа запрещенная на территории РФ

Глава 3. Тексты как сеть смыслов.

В третьей главе раскрывается идея текста как сети — не только культурной, но и нейронной. Здесь письмо, память и визуализация связываются в единую систему самопонимания.

Тексты живут не по отдельности, а в сети. Каждая фраза отсылает к другим, каждый опыт встроен в ткань памяти. Августин писал, чтобы увидеть движение души перед Богом, Декарт — чтобы доказать существование мышления, Фуко — чтобы дисциплинировать себя через письмо. Все они понимали письмо как технику себя — практику, соединяющую внутреннее и внешнее.

Современная философия сознания (Метцингер, Деннетт) подхватывает эту мысль: «я» — это не центр, а узел в сети нарративов, которые мы создаём. Нейропсихолог Антонио Дамасио показывает, что память тоже работает по принципу ассоциаций: мысли, чувства и события образуют когнитивные карты.

Визуализация этих сетей стала новой формой мышления. От средневековых мистических диаграмм и генеалогий до гипертекста Теда Нельсона и проекта Mapping the Republic of Letters — человечество стремится увидеть, как знание переплетается. Современные интерфейсы позволяют перенести эту логику на личный уровень: визуализировать собственные тексты, их связи, эмоциональные контуры.

Mapping the Republic of Letters Project. Stanford University, Center for Spatial and Textual Analysis (CESTA), 2008–н.в.

В визуальном контексте исследования представлены карты памяти, схемы смысловых связей, фрагменты рукописных дневников и примеры data-art, превращающие данные в поэтические структуры. Здесь рождается идея цифрового «пространства смысла», где пользователь может увидеть траекторию своего мышления и эмоций.

Заключение

Читать — значит вдыхать опыт мира. Писать — значит выдыхать собственный. Связывать — значит дышать осознанно.

История чтения и письма — это история самопознания, которая сегодня продолжает развиваться в цифровом пространстве. Дипломный проект объединяет эти практики: создаёт безопасное пространство, где человек может читать тексты как зеркала чужих жизней, писать о своём внутреннем, а затем видеть связи между ними — эмоциональные, смысловые, эстетические.

Алгоритм не заменяет переживание, а помогает его осознать. Он становится участником внутреннего диалога, посредником между человеком и его собственной глубиной. Так рождается новая форма библиотерапии — не просто чтение и письмо, а живая карта внутреннего мира, где каждое слово становится точкой на линии самопознания.

Библиография

1. Беньямин, Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости — Москва: Медиум, 1996.

2. Маклюэн, Маршалл. Понимание медиа: внешние расширения человека — Москва: Канон-пресс-Ц, 2003.

3. Berry, David M. Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design — London: Palgrave Macmillan, 2015.

4. Wolf, Maryanne. Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain — New York: HarperCollins, 2007.

5. Carr, Nicholas. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains — New York: W. W. Norton & Company, 2010.

6. Birkerts, Sven. The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in an Electronic Age — New York: Faber and Faber, 1994.

7. Монтень, Мишель де. Опыты — Москва: Наука, 1998.

8. Turkle, Sherry. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other — New York: Basic Books, 2011.

9. Бахтин, Михаил. Проблемы поэтики Достоевского — Москва: Современник, 1979.

10. Лотман, Юрий. Семиосфера — Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 2000.

11. Metzinger, Thomas. Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity — Cambridge, MA: MIT Press, 2003.

12. Floridi, Luciano. The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality — Oxford: Oxford University Press, 2014.

13. Zylinska, Joanna. AI Art: Machine Visions and Warped Dreams — London: Open Humanities Press, 2020.