Издательская группа «Арбор»

«У нас в Арборе планка: мы должны сами себя удивить, чтобы нам не было скучно».

Студия «Арбор» существует с 1992 года. На пути от дизайн-студии к издательской группе менялась и специализация — начав с издания журналов и разработки рекламы, сегодня «Арбор» занимается созданием коллекционных книг и корпоративных художественных проектов.

Руководитель студии с момента основания Сергей Косьянов рассказывает о некоторых этапах ее развития:

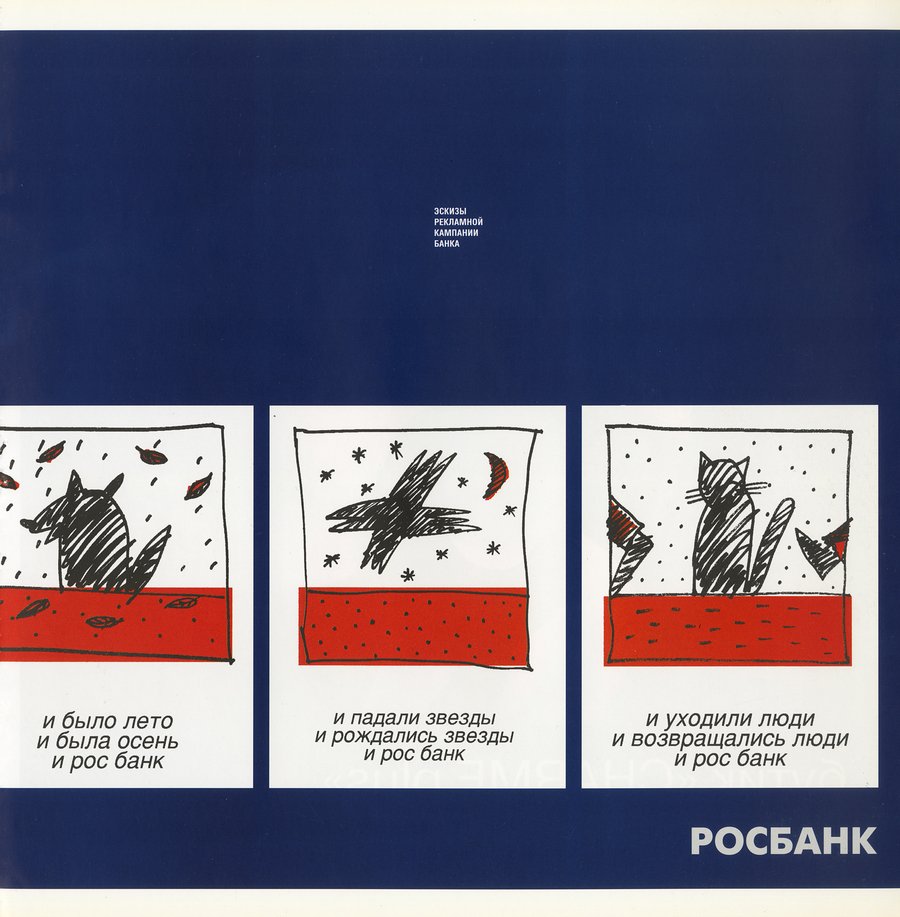

Эскизы рекламной кампании банка «РОСБАНК»

Название

Мы издавали журнал «Арбор мунди», в котором ученые РГГУ печатали статьи о культуре. Мы сделали дизайн обложки журнала (худ. Михаил Аввакумов), просто верстали и печатали его. «Арбор мунди» переводится с латыни как «мировое древо» — устойчивое выражение, которое обозначает мировое древо культуры.

Отсюда и название студии. Сначала мы назвали себя «Арбор мунди». Но в какой-то момент позвонил кто-то из потенциальных клиентов… «Это Арбор м… Арбор мм… чего?!» Потом сказал «А-а-а!..» Мы поняли, что слово «мунди» на русское ухо плохо действует, и отрезали его — остались только «Арбором».

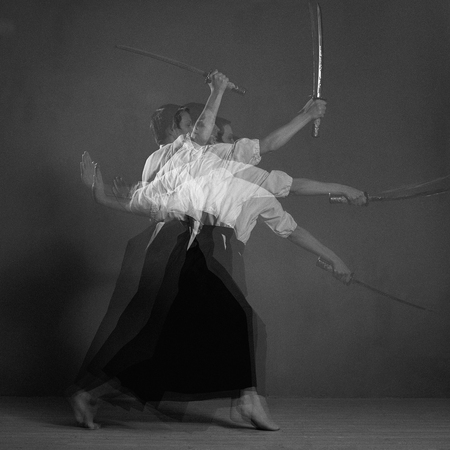

Фотосъемка для рекламной кампании мужских сорочек «Руссо»

Журналы

Как только кончилась советская власть, всякий человек стал пытаться издавать свой журнал, потому что всем хотелось чего-то нормального, каких-то нормальных европейских картинок. Причем, ладно бы художники и дизайнеры, а бросились все, у кого деньги какие-то появились, коммерсанты — им тоже хотелось культуры.

У нас тут же появился клиент — Игорь Пешков, зампред банка «Империал». Пришел Саша Балашов, привел Пешкова. Надо сделать журнал про культуру. Балашов пытался работать с банками и хранителями, чтобы они начали собирать коллекции — что они, собственно, все и начали делать. Все стали им говорить, что коллекционирование искусства — это хорошо, что искусство — не только хорошо, но и очень дорожает. Плюс всколыхнулось современное искусство, выставки бесконечные, первые галереи — Айдан Салахова, Александр Якут. Все это было страшно модно — все художники-авангардисты, которые и до этого уже лет десять активно продавались, потому что, начиная с 1970-х или 80-х годов, приезжали коллекционеры и у авангардных художников скупали картины. Был целый ареал — Фурманный переулок в Москве — где было много мастерских, там сидели Монастырский, Кабаковы, все. И западные коллекционеры скупали у них подпольное русское искусство. Смотрели — это Россия, мишки, матрешки, а здесь — художники-концептуалисты. Пивоваров такие картины рисовал — мама не горюй. В принципе это был общеевропейский контекст…

Так появился журнал «Предмет искусства». Надо было найти кого-то, кто бы взялся делать весь дизайн. Я позвал Мишу Аввакумова, он охотно согласился и стал рисовать свои распрекрасные заставки… Что было местами клево, но дико архаично, конечно, с точки зрения современного дизайна. Когда мы стали делать «29», это стало так очевидно!

Впрочем, журнал вышел только в одном номере. Все журналы, которые тогда издавались пачками, существовали номер-два — потом деньги кончались, и на этом все заканчивалось. Потому что это был просто способ самовыражения, а где и как это продавать, было непонятно. Разных журналов появились десятки, сотни, но они никому не были нужны…

Затем появились следующие журналы. Я сам стал издавать журнал «Камера обскура» — по фотографии. Потом к нам пришел журнал «Амадей», потом пришел журнал «29». «29» — это была прямо настольная книга всех дизайнеров, потому что его выпускал Сергей Покровский, дизайнер от бога, совершенно без дизайнерского образования, но как-то он так чувствовал…

Журнал совершенно наркоманский, очень смешной, огромного формата, нелепый, дико красивый и неожиданный… Он состоял из хорошей литературы и хороших визуальных проектов — больше ничего в нем не было.

Рекламная кампания газеты «Время», билборды

После журналов

На подъеме все охотно всё делали, хотя случались какие-то кризисы, но после дефолта 1998 года вообще все закончилось — рекламодатели перестали давать деньги, и все журнальчики свернулись. Впрочем, мы уже к тому времени наигрались в журналы, ведь это целая история — люди, журналисты, верстальщики, корректоры, все это в «Арборе» гудело с утра до вечера.

Всех охотно принимали, все выпивали, и все неровно дышали к картинкам. Всем было по 25-30 лет, новая жизнь началась, все можно было — рисовать, печатать.

Рекламная кампания русской версии бродвейского мюзикла «Метро», билборды, щиты в метрополитене

Картинки и тексты

После 1998-го бесконечное издание журналов закончилось. И мы перешли к новому этапу. Полгода мы зарабатывали деньги годовыми отчетами, и полгода сладкой игрушкой для всех дизайнеров были календари. Все компании делали календари, все выпендривались, как могли, для календарей все время что-то придумывалось и фотографировалось. Но при этом мы для собственного удовольствия периодически делали какие-то книжки, всякие смешные.

Потом стали прикладывать к этим книжкам какие-то изделия. Так возникло отдельное направление в «Арборе». Книжки мы делали в качестве художественного жеста, для себя. Вот, взяли два куска из Ветхого Завета и сделали фотографический проект: современные люди смотрят на древние тексты.

Или вот мы сделали книжку тоже — «Данте» в трех томах. Но это фотоальбом про Москву: «Москва — Ад», «Москва — Чистилище», «Москва — Рай». То есть это бесконечное придумывание, перепридумывание, как использовать картинки, как сталкивать картинки и тексты.

Корпоративный календарь «Собинбанка», художник Виктор Пушкин

Книга лучше, чем календарь

Мы много баловались, много чего пытались сделать, но все равно все оставались дизайнерами, поэтому нам надо было кому-то это продать. Нам удавалось внушить заказчикам, что это хорошо, что книга лучше, чем календарь, что книжка проживет лет на 500 дольше, чем календарь.

Но дальше люди сказали: «Ну хорошо, в прошлом году мы с тобой сделали книжку, а в этом году что мы будем делать?» ,я: «Другую книжку». «Нет, ну как?! Книжка уже была». «Так другая же книжка была». «Нет, книжка же была, давай приложим что-нибудь к книжке». Так появился «Остров сокровищ» (мы туда насыпали конфет, бутылку рома, сделали коробку) — проект, за который было не стыдно, что это книга плюс что-то.

Потом вещи начали усложняться, появился фарфор. Фарфор оказался самым податливым. И вот мы ко всяким книжкам прикладываем что-то, что имеет ответ внутри книжки. Лампу к сказкам Пушкина или музыкальные шкатулки. Чтоб сделать такую лампу, нужно, конечно, костьми лечь.

Рекламная полоса школы английского языка для журналов XXL и «Она»

Процесс

Проект длится один год — в январе мы должны его придумать, к декабрю должны сделать, а летом мы должны его продать.

Новый проект выбирается абсолютно случайно — в этом весь кайф. Думаешь: «Что бы такое сделать?», и понимаешь: «Ну вот, например, Темкин — продвинутый пользователь, давай-ка мы ему попробуем сделать трехтомник Данте». А Газпромбанк пользователь очень требовательный. Ему нужно что-то буржуазное, но зато можно довольно сложное.

Мы все сначала делаем для себя, и что-то из этого удается продать — раньше или позже. У нас в Арборе планка: мы должны сами себя удивить, чтобы нам не было скучно. Всегда думаем, чтобы такое сделать в этом году, чтобы себя удивить или порадовать. Что-то, где я понимаю, что мы можем оттопыриться внутри этой истории. То «Собачье сердце», то Монтень — абсолютно случайно.

Был такой писатель русского зарубежья Фридрих Горенштейн, русский немец — в 1980-х годах, когда немцев стали выпускать, он уехал. В знаменитом альманахе «Метрополь» есть его рассказ: «Средневековый город. Воскресенье». По воскресеньям любимое развлечение в Средние века у горожан — казни. Люди очень любили казни, с удовольствием смотрели. Весь город собирался. Это считалось нормальным — театр, развлечение. Казнить всегда находилось кого и за что.

И вот поэт — сидит в тюрьме, приговоренный к казни за крамолу. Каждое воскресенье его выводят на площадь, стоит эшафот, он выходит и читает какое-то четверостишие, которое сочинил за неделю, готовясь к воскресенью. Поэт он хороший, народ всегда ликует, хлопает, он раскланивается, и его уводят обратно.

Так происходит неделю, месяц, год. В какой-то момент поэт понял, что лучше всего ему удаются экспромты — когда ты выходишь, и по состоянию души, раз, и четверостишие выдаешь. И вот, выходит он в очередной раз, взмахивает рукой, а четверостишие не выскакивает. Взмахивает еще раз, другой рукой… и ничего! Тут им овладевает легкая тревога, он стоит, сосредотачивается, и опять ничего не выскакивает. Только в горле встала комом манная каша, которую он ел на утро. Поэт стоит, толпа начинает гудеть — что не предвещает ничего хорошего. Его радостно подхватывают стражники и тащат к эшафоту. Никогда его туда не таскали. Палач колпак напялил, топор схватил… Когда поэта уже затаскивают на эшафот, он, уцепившись руками за перила, в отчаянии кричит: «Каша манная — ночь туманная!» Гробовое молчание… и тут толпа взрывается аплодисментами и криками «браво! ура!» Палач плюет, кладет топор, стражники ведут поэта обратно, а у него аж ноги не идут, волочатся по площади. На этом рассказ заканчивается. И поэт думает: «Хватит этих экспромтов, надо все-таки готовиться».

У нас происходит ровно то же самое. В январе, после каникул, мы собираемся и, хочешь или не хочешь, тебе надо придумать несколько проектов на этот год. В этом смысле мы похожи на того поэта. Надо придумать, и по возможности придумать что-то хорошее и интересное, чтобы целый год было не скучно этим заниматься.

Потом это надо еще продать, сделать так, чтобы это подходило для корпоративных подарков, чтобы тебе было интересно, и новое, и нескучное, и чтобы оттопыриться, и политкорректно… Много вводных, и в этих рамках ты должен выпендриться и сделать что-то хорошее. Так это и происходит. «Каша манная — ночь туманная!».

Вот садимся мы в январе и чешем репу. Но поскольку за тридцать лет наши репы уже натренированы, мы заставляем себя сосредоточиться и придумать несколько новых проектов. Так происходит каждый год.

Корпоративный календарь «Цефей». Рекламные образы, билборды

Дизайн

Поскольку мы торгуем идеями дизайна, конечно же, за 30 лет, даже не будучи дизайнерами, в нем что-то понимаем уже. И все с удовольствием суем туда лапки. Когда-то у Миши Аввакумова висел плакат «Татлин» (в старом «Арборе», еще на Якиманке). И все молодые дизайнеры приходили и начинали его улучшать, советовать что-то. И Миша говорил: «Хорошую вещь, видимо, я сделал, потому что всем не лень останавливаться и давать по поводу этого „Татлина“ советы. А когда ты вместо плаката даешь чистый лист бумаги, и говоришь „ну давайте, нарисуйте Татлина“, что-то у них лица скучнеют, и ничего они не хотят делать».

То есть совать руки в дизайн — милое дело. Все хотят улучшать дизайн. Мы каленым железом выжгли это из заказчиков. Все эти пошлые фразы вроде «поиграйте со шрифтами». Это страшное выражение. Естественно, мы как люди изнутри истории, тоже суем свои лапки, но делаем это очень аккуратно — чтобы ничего не испортить. Потому что для нас самое страшное в арборовской работе — это спошлить, сделать что-нибудь пошлое в дизайне.

Разные картинки студии «Арбор»

«… совать руки в дизайн — милое дело. Все хотят улучшать дизайн. Естественно, мы как люди изнутри истории, тоже суем свои лапки, но делаем это очень аккуратно — чтобы ничего не испортить».