Динамика и скорость: как футуристы переосмыслили форму зданий

Рубрикатор

1. Концепция 2. Введение 3. Историко-культурный контекст 4. Футуризм и его влияние на архитектуру 1920-х 5. Архитектурные стратегии изображения движения 6. Ключевые примеры 7. Анализ визуального языка 8. Заключение 9. Источники

Концепция

Цель этого визуального исследования — показать, каким образом архитекторы 1920-х годов, вдохновлённые футуризмом, использовали форму для имитации движения. Под «движением» понимается не только физическая подвижность, но и:

динамика восприятия (глаз скользит по форме), идеологическая динамика (здание как революционный жест), пространственная энергия (напряжение в композиции), машиноморфизм (здание как механизм).

В этом контексте архитектура становится не объектом, а состоянием — моментом, пойманным в процессе трансформации.

Форма выражает вектор, а не массу. Пространство становится временным — как будто здания движутся, поворачиваются, поднимаются, несмотря на свою материальность. Цель исследования — проанализировать, как футуристы 1920-х переосмыслили архитектурную форму через призму движения и технологий.

Введение

В 1920-е годы архитектура вступила в фазу интеллектуального и формального эксперимента. Перед архитекторами встал вопрос: как выразить в материале стремительное изменение мира? Ответ искался в формах, рожденных из новых идей: индустриализация, скорость, технологии, социальная трансформация. Архитектура больше не хотела быть статичной. Она стремилась стать визуальным эквивалентом движения — реального и символического.

В эпоху стремительного развития технологий, промышленности и урбанизма архитекторы-футуристы предложили революционные концепции, основанные на динамике, скорости и машинной эстетике. Их идеи, оставшиеся в основном на бумаге, оказали огромное влияние на архитектуру XX–XXI веков, от конструктивизма до цифрового дизайна.

Историко-культурный контекст

«Горизонтальный небоскрёб» — Эль Лисицкий 1925 Москва

Футуризм в архитектуре сформировался под влиянием машинного века, воспевая скорость, движение и технологический прогресс. Основные принципы: Динамика форм — отказ от статики, использование наклонных линий, спиралей, «разорванных» структур. Урбанистические утопии — города будущего с многоуровневыми транспортными системами и вертикальной застройкой. Материалы нового времени — стекло, сталь, бетон Функциональность и эстетика машин — здания как «механизмы», где форма следует за функцией.

Башня Третьего Интернационала— Владимир Татлин (1919–1920, модель, не реализована)

Эти факторы рождали новую пространственную чувствительность, которую архитекторы стремились выразить через формы, «разрывающие» традицию — в прямом и переносном смысле.

Футуризм и его влияние на архитектуру 1920х

Футуризм оказал влияние на архитектуру 1920-х годов, отвергнув традиционные формы и стремясь к новым способам передачи динамики современной жизни. Это направление представило совершенно новый язык архитектурных форм, отражающий дух эпохи машин и быстроты.

Точильщик Кубофутуристическая картина Казимира Малевича, написанная в 1912 году.

Данный стиль, как направление, активно влияло на архитекторов через:

визуальные манифесты (через рисунки, коллажи, композиции);

идеи разрушения традиции (влияние на конструктивизм и рационализм); восприятие здания как «живой машины».

Архитектура перестаёт быть фоном — она становится актором прогресса.

Архитектурные стратегии изображения движения

Восходящие линии и вертикализм

Вертикаль — символ преодоления, развития, устремления. Это архитектурный аналог взлета, как у лифта или ракеты. Применялся в башнях, башнеобразных композициях, «уходящих вверх» зданиях.

Хорошим примером данного визуального элемента явлеяется проект «Новый город» (Città Nuova). «Новый город» — серия проектных рисунков Антонио Сант-Элиа, созданная между 1912 и 1914 годами. В ней архитектор представил образ представлений о новом техническом веке.

На чертежах хорошо прослеживается обилие вертикальных колон, визуально вытягивающих здание в высь, а также подчеркивая его величину и длинную вертикальную форму.

Динамичные композиции и асимметрия

Резкие диагонали, смещение объёмов, обострённые углы — всё это создавало ощущение «неустойчивости» и кинетики. Часто применялись в коллажах и графических архитектурных композициях.

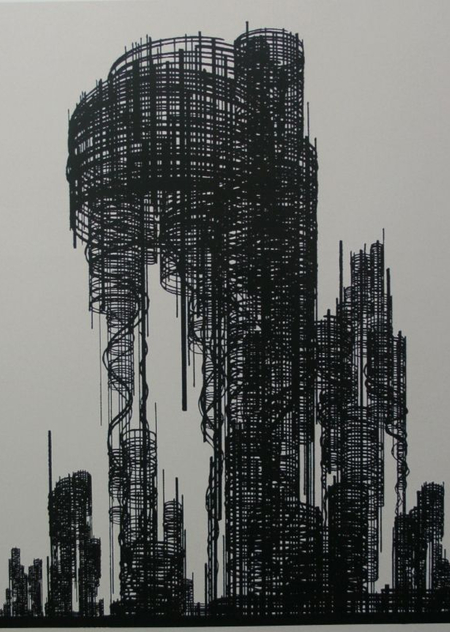

Одним из примеров, демонстрирующим данные визуальные решения является «Архитектурная фантазия. Тяжесть и устойчивость» — композиция № 116 из цикла «Основы современной архитектуры» архитектора Якова Чернихова, созданная в период с 1925 по 1930 год. На изображении видно, что основной объем расположен на верхней части здания, создавая эффект неустойчивости. Также обилие спиралей и тонких линий, тоже подчеркивает легкость и хрупкость конструкции.

Индустриальная эстетика и машиноморфизм

Здание это машина: в архитектуре появляется эстетика труб, дымоходов, винтов, турбин. Архитектура вдохновляется образами фабрик, дирижаблей, механизмов.

«Летающий город» — студенческий проект архитектора Георгия Крутикова, который он представил в 1928 году. По замыслу архитектора, на Земле должны были остаться здания для труда, отдыха и туризма, а жильё перенести в воздух. Многоярусные дома-коммуны неподвижно парили бы над землёй с помощью атомных двигателей, а отдельные коммуны соединялись в своеобразные летающие поселения или даже города.

Ключевые примеры

Антонио Сант’Элия — Проекты города будущего (1913–1914, влияние в 1920-х)

Хотя Сант’Элия погиб в 1916, его проекты активно публиковались и обсуждались в 1920-е. Его стиль оказал сильнейшее влияние на архитекторов советского авангарда.

Особенности:

Лестницы и лифты как главные архитектурные элементы Устремлённые объёмы Архитектура — как фабрика или мотор

Имитация движения: градостроительная композиция как сеть циркулирующих потоков, вертикальное «стремление».

Парабола Ладовского. Согласно проекту, центр развивался по оси параболы, к нему примыкали жилые районы, за которыми размещались промышленные территории и зелёные зоны. Со временем Москва, развиваясь в северо-западном направлении, могла бы слиться с Ленинградом, образовав единую агломерацию.

Ладовский разработал проекты домов-коммун в рамках социалистического конструктивизма. Его работы стали одним из первых этапов создания проектов нового типа жилья в советской архитектуре. Ладовский считал, что здание дома-коммуны должно выражать «движение вперёд» и символизировать путь к великой цели. Для объединения индивидуальных «жилых ячеек» в единое пространство архитектор использовал форму спирали. Проекты Ладовского были экспериментальными и конкурсными, но их идея во многом определила дальнейшее развитие рабочих домов-коммун и общественных зданий.

Наклонные плоскости, диагонали, объёмы, которые подчинены вектору. Имитация движения: архитектура «взвешена», как будто отклоняется от центра тяжести, также движение вверх

Анализ визуального языка

В ходе исследования стиля были выявлены определенные архитектурные приемы: вертикализм, диагонали, спирали, разрывы и фрагментация и машиноморфные элементы. Каждый из данных элементов создает определенный визуальный эффект, каждый из которых имеет собственную интерпретацию и символическое значение.

Вертикали — прогресс и движение в будущее Диагонали — импульс и энергия Спираль — цикличность Разрывы — переход Трансформация машиноморфные — технологичность.

Таким образом данные элементы украшают архитектуру, наделяют ее символическим значением и предают уникальность в рамках стиля.

Заключение

Архитектура 1920-х годов стала пространством, где футуристическая идея движения, энергии и скорости воплотилась в формах, хоть и часто нереализованных. Через проекты Сант’Элии, Чернихова, Крутикова и Ладовского архитекторы пытались передать темп новой жизни, выразить не статичное здание, а его роль в динамичном мире будущего. В этих формах нет покоя — они выражают полёт, подъем, взрыв или взлёт — архитектуру, которая уже не «стоит», а «живёт во времени».

Источники

1. Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age. London: The Architectural Press, 1960. 2. Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture. Cambridge: Harvard University Press, 1941. 3. Копелев, Ю. Архитектура русского авангарда. М.: Искусство, 1972. 4. Khan-Magomedov, S.O. Russian Avant-Garde: The Constructivists. Thames & Hudson, 1987. 5. Чернихов, Яков. Архитектура фантазий. Ленинград: Госстройиздат, 1933. 6. Крутиков, В. Летящий город. Архив ВХУТЕМАСа. 7. Ладовский, Н. О пространственном восприятии в архитектуре. Психотехнические лекции ВХУТЕМАС, 1922–1929. 8. Tafuri, Manfredo. Modern Architecture and the Ideology of the Modern. MIT Press, 1980. 9. Cooke, Catherine. Architectural Drawings of the Russian Avant-Garde. Museum of Modern Art, 1990.