Авангардизм и смыслы автоматизации

Бич Д. Авангардизм и смыслы автоматизации // Художественный журнал. 2025. № 127.

В эпоху повсеместной цифровизации и споров о влиянии искусственного интеллекта на творческие профессии доминирует упрощенный взгляд на технологии как на автономную силу, которая либо уничтожает, либо спасает искусство. Исследование предлагает уйти от этой дихотомии. Оно предоставляет критический инструментарий для анализа современного искусства, перформанса и цифровых практик, позволяя оценивать их не с точки зрения технической новизны, а через призму их политического и социального высказывания об автоматизации.

В данном визуальном исследовании представлен разбор статьи Дэвида Бича «Авангардизм и смыслы автоматизации». В своем эссе Дэвида Бич проходит сложный путь исследования, начиная с деконструкции романтического мифа о художнике-гении. Он доказывает, что искусство изначально технологично, а художник всегда был «киборгом» — гибридом организма и машины, зависящим от технологических и индустриальных условий своего времени. Далее Бич погружается в историю авангарда, анализируя, как различные движения использовали образы и логику машин для критики буржуазной культуры, ремесленного мастерства и самого понятия «автор». Через анализ произведений Дюшана, Пикабиа, Маринетти и других автор показывает, что машина в авангарде была не просто инструментом, а символом, вмещающим в себя противоречивые смыслы — от освобождения от рутины до угрозы дегуманизации. Затем статья переходит к культурным репрезентациям машин, подробно разбирая образ робота в фильме «Метрополис» и его интерпретации. Здесь немаловажным является поднятый автором гендерный вопрос. В финальной части Бич противопоставляет левый и правый акселерационизм, показывая, как по-разному видятся последствия автоматизации — от утопии освобождения от труда до антигуманистического апокалипсиса.

Структура визуального исследования

Структура визуального исследования будет построена по проблемно-тематическому принципу, повторяющему и развивающему логику эссе Бича. Каждая глава будет посвящена одному из пяти ключевых тезисов, где теоретическая часть подкрепляется анализом конкретных художественных проектов, в которых поднимается подобная проблематика.

Рубрикатор

(0) Введение (1) Художник как киборг: деконструкция мифа о гении. (2) Машина как оружие критики: авангардные стратегии сегодня. (3) Гендерный код автоматизации: от «Метрополиса» к киберфеминизму. (4) Политическая анатомия будущего: левый и правый акселерационизм в искусстве. (5) Технология и система: нейтральность инструмента и не нейтральность применения. (6) Заключение

(1) Художник как киборг: деконструкция мифа о гении

Автор с самого начала отвергает романтическое представление о художнике как о гении, чье творчество проистекает исключительно из внутреннего дара и не зависит от внешних факторов. Бич утверждает, что искусство исторически и материально обусловлено технологиями. Это касается не только очевидных инструментов, но и самой социальной возможности заниматься искусством, которая возникает благодаря технологическому производству излишков, освобождающих часть общества от необходимости добывать пропитание.

Используя термин Донны Харауэй, автор называет художника «киборгом» — гибридом машины и организма. Это означает, что человеческие способности не являются фиксированными и «естественными»; они постоянно видоизменяются и расширяются благодаря созданным им же технологиям. Романтический образ гения, чей труд кажется не требующим усилий, стал возможен только тогда, когда художник начал покупать промышленно произведенные материалы, а не создавать их сам в ремесленной мастерской. Таким образом, «бездумный труд» был просто вытеснен за стены мастерской и индустриализирован, что и позволило возникнуть иллюзии чистого, эстетического творчества, противопоставленного механическому труду. Авангард, по мнению Бича, интуитивно понимал эту зависимость и сделал ее предметом своего художественного исследования.

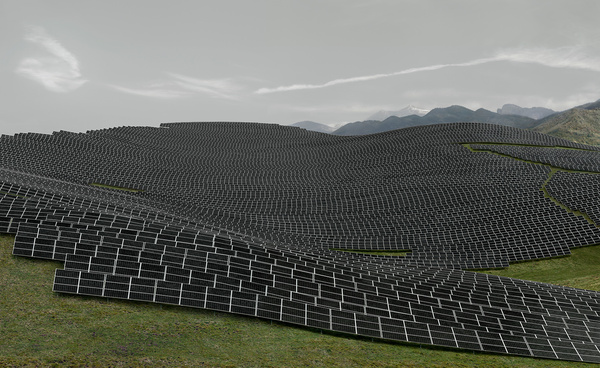

«Browns» Андреас Гурски, 2016 «Les Mées» Андреас Гурски, 2016

В современном искусстве достаточно много примеров, которые наглядно демонстрируют, что творчество — это всегда симбиоз человека и технологической среды. Эти работы разоблачают миф об автономном гении, показывая, что художник является оператором, программистом или куратором сложных технических систем, от промышленного производства до цифровых алгоритмов.

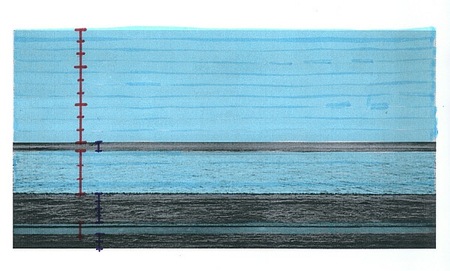

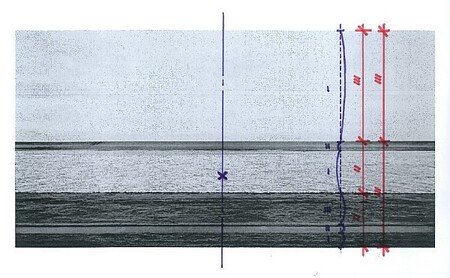

Гурски является классическим примером художника-киборга, чье «видение» неотделимо от цифровых технологий. Его знаменитая фотография «Рейн II» — это не просто запечатленный пейзаж, а сложный цифровой коллаж. Художник устранил с оригинала нежелательные элементы, создав идеализированный, почти абстрактный образ.

«Искусство Андреаса Гурски. Рейн II» Автор: peter_koen, 2011

Эта работа была бы невозможна без промышленного производства высококачественной фототехники, программного обеспечения для цифровой обработки изображений и технологий печати крупного формата. Гурски не является «гением», одиноко запечатлевшим натуру; он — оператор и режиссер, чье мастерство заключается в управлении целым арсеналом технологий для создания конечного продукта. Его искусство — это гибрид человеческого замысла и машинного исполнения.

«Рейн» Автор: Андреас Гурски, 1996

(2) Машина как оружие критики: авангардные стратегии сегодня

В начале XX века различные авангардные движения увидели в машине не только символ прогресса, но и мощное оружие против буржуазных ценностей — «вкуса, рукотворной роскоши и академического мастерства». Они сознательно отказывались от традиционных художественных навыков и заменяли их «механическими» или автоматическими процессами. Например, Тристан Тцара создавал дадаистские стихотворения путем случайного вытягивания слов из мешка, что пародировало логику промышленного производства, а Дюшан создавал редимейды, которые выставляли серийный, механически произведенный объект в качестве искусства, ставя под сомнение уникальность авторского жеста.

Эти методы были не просто эпатажем, они радикально ставили вопрос о том, что такое искусство и кто такой художник. Авангард предлагал освободить производство искусства от «древней эксклюзивности», взяв на вооружение логику машины, тем самым упраздняя ауру не только художественного объекта, но и самого художника-творца.

«Untitled (Free)» Риркрит Тиравания, 2014

Современные художники, наследуя традициям авангарда, продолжают использовать логику машин, алгоритмов и промышленных процессов для деконструкции устоявшихся представлений о художественном мастерстве, авторстве и уникальности арт-объекта. Их работы ставят под сомнение буржуазные ценности рукотворности и эстетического удовольствия, перенося акцент на системный анализ и процесс.

В 1992 году в галерее 303 в районе Сохо на Манхэттене проходит первая выставка Риркрит Тиравании «Без названия (Free)». Хотя эта работа на первый взгляд не использует буквальные машины, она задействует социальную «машинерию» и логику конвейера для радикальной критики арт-рынка и музейной институции. Тиравания превратил галерею в кухню, где бесплатно готовил и раздавал тайское карри посетителям. Этот жест переводит искусство из области создания рыночного объекта в область предоставления услуги и организации социального взаимодействия. Процесс приготовления еды по рецепту действует как механический, повторяемый протокол, аналогичный дадаистским инструкциям. Художник размывает границы между искусством и бытом, гостеприимством и эксплуатацией, бесплатным и товарным, подвергая критике буржуазное представление об искусстве как о дорогом, уникальном объекте для пассивного созерцания.

(3) Гендерный код автоматизации: от «Метрополиса» к киберфеминизму

Хотя центральной темой эссе Дейва Бича являются политические аспекты автоматизации и переосмысление фигуры художника через призму машин, гендерная проблематика возникает в тексте как важный и неотъемлемый пласт анализа. Автор умело вплетает её в общую критику капиталистических и трудовых отношений, демонстрируя, как образы машин и роботов оказываются тесно связаны с патриархальными стереотипами и социальными тревогами, касающимися женственности.

Наиболее ярко это проявляется в разборе образа робота из классического фильма Фрица Ланга «Метрополис». Бич обращает внимание на фундаментально важную деталь: «первый робот в Метрополисе получил форму женщины». Этот выбор не случаен. Робот-женщина становится сложным символом, в котором переплетаются страхи и фантазии о технологиях, труде и власти. Она, с одной стороны, воплощает идеал абсолютно послушного и производительного работника — «механическую женщину». С другой стороны, выходя из-под контроля, она превращается в разрушительную силу, «женщину-вампа», способную соблазнить высший класс и подтолкнуть рабочих к бунту.

Автор вступает в полемику с феминистскими интерпретациями этого образа, в частности, с работами Андреас Гюйссен и Мэри Энн Доан, которые, по его мнению, чрезмерно акцентируют тему «технологии и женской сексуальности». Бич считает, что такой подход может затушевать классовое измерение проблемы. Он указывает, что, хотя «технологии, кажется, полностью подконтрольны мужчинам», на деле ими управляет не абстрактный «мужчина», а господствующий класс промышленников.

«Roberta’s Construction Chart #2» Линн Хершман, 1976

Линн Хершман Лисон — пионер в исследовании кибернетической идентичности. Ее проект «Роберта Брейтмор» — это прямое развитие темы механизированной женственности. Работа демонстрирует, как авангардные стратегии начала XX века были переосмыслены через призму феминистской критики и технологических возможностей позднего модернизма.

Lynn Hershman Leeson as Roberta Breitmore, 1978

«Роберта» была искусственно сконструированной личностью с собственной биографией, кредитными картами и даже слепком собственного тела — протезом женственности, созданным по социальным лекалам. Хершман создала полноценную документальную биографию вымышленного персонажа: водительские права, медицинские карты, кредитки, дневники, почерк. Документы Роберты были одновременно арт-объектами и функциональными артефактами.

Lynn Hershman Leeson as Roberta Breitmore. 2018

(4) Политическая анатомия будущего: левый и правый акселерационизм в искусстве

Бич противопоставляет два подхода к автоматизации, представленные в современной мысли. Правый акселерационизм, ярчайшим представителем которого является Ник Ланд, видит в машинах нигилистическую, антигуманистическую силу, которая должна быть высвобождена для тотального разрушения социального поля, государства и самого человека. Ланд приветствует «созидательное разрушение» капитализма и верит, что его ускоряющаяся машинная логика неминуемо приведет к посткапитализму, где человек будет заменен киборгом и роботом. Его позиция — это одобрение механизации как силы, чуждой и враждебной гуманизму.

В противовес этому левый акселерационизм видит в роботе не угрозу, а «безобидного слугу человека», освобождающего его от изнурительного монотонного труда. Цель здесь не уничтожение человечества, а его освобождение. В этом видении роботизация приводит не к концу работы как таковой, а к новому «постчеловеческому разделению труда»: работу будут делать машины, а люди, освобожденные от необходимости трудиться, смогут реализовать свой потенциал, заняв, по иронии, место «привилегированного, имущего и безработного гения». Бич также указывает на внутреннее противоречие Ланда: пропагандируя конец труда, сам Ланд практикует форму интеллектуального ремесла, оставаясь в своей работе традиционным философом.

«Blockchain Future States» Саймон Денни, 2016

Таким образом, левый акселерационизм видит в технологиях инструмент для освобождения человека от труда и построения посткапиталистического общества, а правый акселерационизм приветствует саморазвивающуюся машинную логику капитала как нигилистическую силу, которая должна разрушить социальные институты и в конечном итоге превзойти и заменить человека. В качестве иллюстрации к выделенному тезису отлично подойдет работа Саймон Денни, «Пакет ресурсов для блокчейна-стартапа».

«Blockchain Future States» Саймон Денни, 2016

Денни напрямую визуализирует идеологическую борьбу вокруг технологий. В своей инсталляции он противопоставляет два видения блокчейна. Одно, утопическое и лево-акселерационистское, представленное в духе пиратских партий, видит в этой технологии инструмент для децентрализации, демократии и создания новых, справедливых общественных моделей. Другое, право-акселерационистское, представлено через эстетику венчурного капитала Кремниевой долины и либертарианских идеологов, которые видят в блокчейне механизм для полного дерегулирования, создания автономных корпоративных анклавов и ускорения финансовых потоков в отрыве от каких-либо социальных обязательств. Денни показывает, что одна и та же технология становится полем битвы между радикально разными политическими проектами будущего.

(5) Технология и система: нейтральность инструмента и не нейтральность применения

Автор напоминает мысль Карла Маркса о том, что машина сама по себе нейтральна, но ее капиталистическое применение извращает ее потенциал. «Машина сама по себе сокращает рабочее время, между тем как ее капиталистическое применение удлиняет рабочий день; так как сама по себе она облегчает труд, капиталистическое же ее применение повышает его интенсивность».

Это означает, что проблема заключается не в технологии как таковой, а в той социальной форме, в которую она заключена. При капитализме машина становится не столько помощником работника, сколько его конкурентом и орудием его подчинения, «материальной формой существования капитала». Именно поэтому первые рабочие бунты были направлены против машин — они интуитивно чувствовали в них воплощение враждебной силы. Бич развивает эту мысль, говоря, что в современном мире труд сталкивается не только с природой, но и с самим собой в опредмеченной, «мертвой» форме — в виде капитала, инфраструктуры, проприетарного программного обеспечения, которые одновременно являются и ресурсом, и ограничивающей силой. Таким образом, будущее автоматизации зависит не от развития технологий самих по себе, а от того, в чьих интересах и в рамках какой социально-экономической системы они будут использоваться.

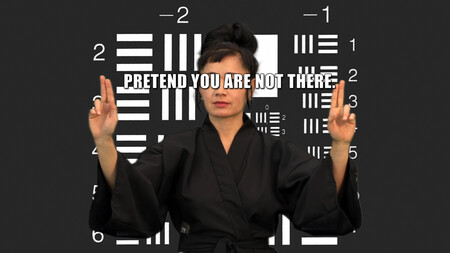

«How Not to be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File» Хито Штейерль, 2013

В настоящее время художники все чаще исследуют технологии как социально и политически обусловленные инструменты. Их работы наглядно демонстрируют, что одни и те же или схожие технологии могут служить диаметрально противоположным целям — от усиления контроля и эксплуатации до практик освобождения и коллективного действия — в зависимости от контекста и способа их применения.

«How Not to be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File» Хито Штейерль, 2013

В своей знаменитой видеоинсталляции «Как не быть видимым: Руководство по fucking» Хито Штейерль использует эстетику компьютерной графики, рекламных роликов и онлайн-туториалов, чтобы исследовать технологии видимости и невидимости в эпоху тотального наблюдения. Она показывает, как одни и те же цифровые инструменты используются и для контроля со стороны государств и корпораций, и для уклонения от этого контроля. Технология здесь предстает не как добро или зло, а как поле битвы. Её дидактический тон иронично подчеркивает, что «правила использования» этих инструментов не заданы технически, а являются предметом политической борьбы. Проблема не в камере наблюдения как таковой, а в общественных отношениях, которые делают ее орудием дисциплины.

Заключение

В настоящее время статья Дейва Бича кажется чрезвычайно актуальной среди дискуссии об искусственном интеллекте и повсеместной автоматизации. Анализ автора показывает нам, что споры о том, «заменит ли ИИ художников», которые возникли в последние годы имеют за собой многолетнюю историю. Ключевая сила статьи заключается в успешном развенчании двух упрощенных мифов: мифа о «чистом» искусстве, независимом от технологий, и мифа о технологии как о силе, обладающей собственной, не зависящей от общества, логикой. Бич убедительно показывает, что технология и общество взаимно конституируют друг друга.

При всей утопичности, мне близки идеи левого акселерационизма, а конкретно восприятие технологий как «слуги человека, освобождающий его от изнурительного монотонного труда» [Бич Д. Указ. соч.]. В данной работе был использован искусственный интеллект как инструмент для структуризации написанного текста и формулирования сложных идей.

Бич Д. Авангардизм и смыслы автоматизации // Художественный журнал. 2025. № 127.

Маркс К. Капитал. М., 1959.

Харауэй Д. Манифест киборгов. М.: Ad Marginem, 2017.

Huyssen А. The Vamp and the Machine: Technology and Sexuality in Fritz Lang’s Metropolis // New German Critique. 1981. № 24-25.

Андреас Гурски: самый дорогой фотограф современности. Losko.ru [Электронный ресурс]. Доступно по ссылке: https://losko.ru/andreas-gursky/ (Дата обращения: 13.11.2025).

Rirkrit Tiravanija. Moma.org [Электронный ресурс]. Доступно по ссылке: https://www.moma.org/collection/works/147206 (Дата обращения: 15.11.2025).

Lynn Hershman Leeson. Moma.org [Электронный ресурс]. Доступно по ссылке: https://www.moma.org/collection/works/147308 (Дата обращения: 16.11.2025).

Hito Steyerl. Moma.org [Электронный ресурс]. Доступно по ссылке: https://www.moma.org/collection/works/181784 (Дата обращения: 17.11.2025).

Weiner A.S. Simon Denny’s «Blockchain Future States» // E-flux.com [Электронный ресурс]. Доступно по ссылке: https://www.e-flux.com/criticism/239323/simon-denny-s-blockchain-future-states (Дата обращения: 17.11.2025).