Армянская церковная архитектура

— концепция — основная часть: 1. исторические этапы развития армянской церковной архитектуры 2. влияние природы на конструктивные особенности армянских церквей 3. связь слова и камня: влияние литературы на архитектурное искусство 4. символика и декоративные элементы в армянской церковной архитектуре — заключение

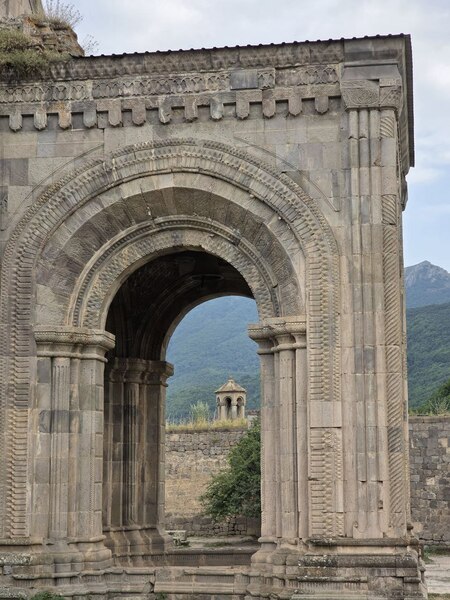

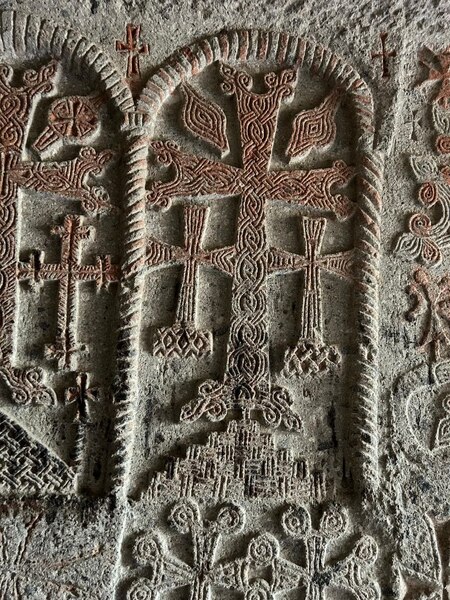

Татевский монастырь, фрагменты, 895-906 годы, Сюникская область, Армения

КОНЦЕПЦИЯ

При выборе темы для исследования основой послужил глубокий симбиоз предметного научного интереса и чувство собственной идентичности. Принципы и сущность моего учебного направления: дизайн среды и интерьера, сподвигает исследовать своеобразные, аутентичные архитектурные стили, которые не только имеют свою практическую функцию, а также являются уникальным отражением некого культурного наследия. Армянская церковная архитектура, благодаря своим оригинальным и часто революционным конструкциям, глубокому символизму и многовековым художественным традициям, является отличной площадкой для подобных исследований. Она оказала большое влияние на византийскую и европейскую архитектуру Средних веков, в какой-то мере являясь основой для средневекового строительства храмов. Актуальность работы обусловлена важностью сохранения и распространения этого своеобразного элемента мирового культурного достояния, особенно в условиях культурного обмена и взаимодействия. Я надеюсь, что моя работа не просто отметит особое положение армянского зодчества, но и подтолкнет нынешних архитекторов и дизайнеров к свежим решениям.

Ключевой вопрос исследования сформулирован следующим образом: «Как уникальные архитектурно-конструктивные особенности армянских церквей (крестово-купольные системы, использование туфа, декоративная резьба) служат визуальным языком для выражения национальных и духовных ценностей, и какова их связь с историей, литературой, природой и искусством?»

Армянский орнамент

Гипотеза исследования заключается в следующем: объекты Армянской церковной архитектуры не только религиозные сооружения, а являются уникальным «холстом», на котором армянский народ на протяжении веков самовыражался на основе своих религиозных, исторических и культурных ценностей. Многие исследователи связывают конструктивные и декоративные элементы (например, хачкары, геометрический орнамент, форма куполов) с Древом Жизни и крестообразной моделью мироздания, что доказывает теорию о роли армянского храма как исторического памятника, поддерживающего национальную идентичность.

Выбор визуальных материалов для исследования определялся их важностью для истории, соответствием хронологии и точностью отражения архитектурных решений. Критерии отбора: — Временной период: В работу включены сооружения, представляющие важные этапы развития, начиная с ранних христианских базилик (V–VI вв.) и заканчивая монастырскими комплексами позднего Средневековья. Особое внимание уделено крестово-купольным формам (VII в., X–XIII вв.). — Типы сооружений: Рассмотрены разные виды архитектуры (купольные базилики, центрические храмы, крестообразные церкви) с целью проследить изменения в строительстве. — Местоположение: Основной акцент сделан на памятниках, находящихся в исторической Армении (современная Армения, Нахичевань, Западная Армения), что позволяет акцентировать внимание на особенностях регионального стиля (например, Эчмиадзин, Звартноц, Гегард). — Изображения: В подборку включены авторские фотографии (для отображения современного состояния и материалов), а также старые документы: части зданий, подробные чертежи фасадов и разрезов, планы и реконструкции, показывающие главные конструктивные и стилистические черты.

Материалы для визуального исследования я подобрала согласно исторической значимости и аутентичности. Выбор текстовых источников основывается на их надёжности, авторитетности и значимости для искусствоведения и истории архитектуры. Анализ текстовых источников будет проводиться с использованием историко-сравнительного подхода. Теории, предложенные в различный источниках, будут сравниваться с конкретными примерами (фотографиями, чертежами). Такой подход обеспечивает систематизацию материала и логическую последовательность изложения.

Нораванк, фрагменты 1205 г.

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

ЕРЕРУЙСКАЯ БАЗИЛИКА

Ереруйкская базилика — армянский храм V века вблизи села Анипемза Ширакской области Армении

Ереруйкская базилика, датируемая IX–X веками, — один из старейших христианских памятников Армении. В ее архитектуре прослеживаются черты античности.

Ереруйская базилика, тимпан

Для строительства храма использовали светлый туф, привезенный из города Ани, расположенного неподалеку, что придает ему особый колорит и подчеркивает историческую важность.

Ереруйская базилика, фрагменты фасада

Храм возведен на шестиступенчатом стилобате с четырьмя выступающими приделами по углам, соединенными галереями. Главное здание стоит на ступенчатом основании, окруженном пятью-семью ступенями. К залам ведут три входа, южный фасад имеет два входа, западный — один, ведущий в основной зал. Ступени пьедестала сложены из крупных камней, многие из которых сейчас разрушены. Опорные залы также лишены крыш.

Ереруйская базилика, аркада

Базилика оказала большое воздействие на армянскую архитектуру, а именно:

— Впервые применили каменный свод, что стало новшеством для архитектуры Армении, Закавказья и Ближнего Востока. — Редкие, но массивные столбы с лопатками, как в Ереруйке, пришли на смену частым сирийским колоннам. — Внутри базилики преобладает широкий неф, поддерживаемый Т-образными столбами. — Декор включает капители пилястр и перемычек, зубчатые карнизы, фронтоны и портики.

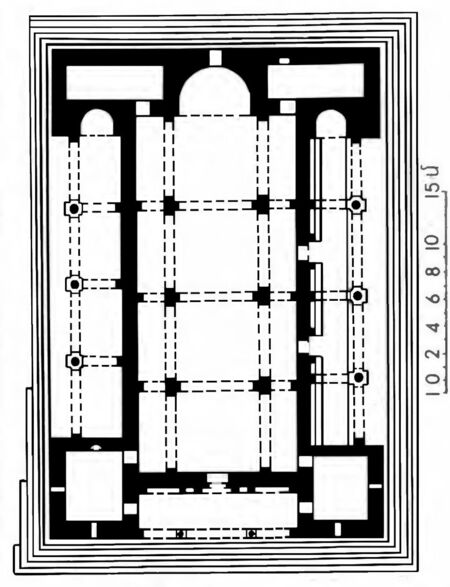

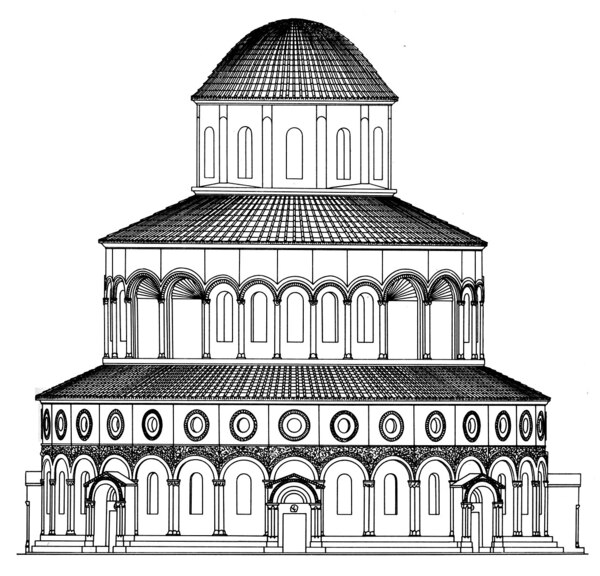

ЗВАРТНОЦ

Звартноц — важнейшее сооружение как для армянской, так и для и всеобщей ранней средневековой архитектуры VII века. Развалины храма находятся недалеко от Эчмиадзина, древней столицы Армении.

Облегчение конструкций: Инженерная мысль Звартноца проявилась в использовании легкого местного пористого обсидиана в сводах для снижения нагрузки на нижние части и пилоны.

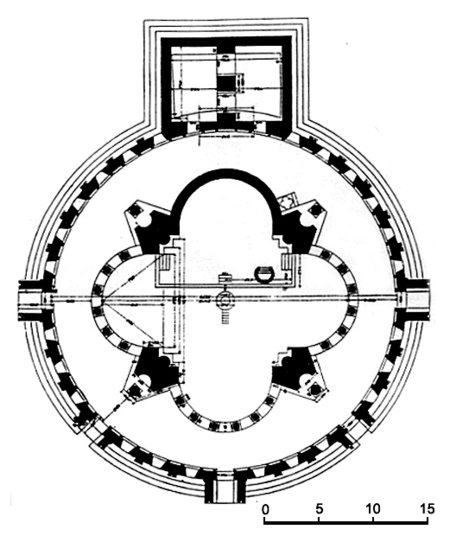

Подкупольное пространство: Массивный купол Звартноца поддерживался конструктивным квадратом на четырех мощных столбах и четырех полукруглых экседрах.

План храма (реконструкция Т. Тораманяна)

Центричная симметрия: Храм имел три яруса и был симметричен относительно центра. Основой служил тетраконх, вписанный в ротонду.

Кольцевая галерея: Широкий коридор между внешней стеной и центральной основой придавал сооружению монументальность.

Уникальные входные группы: Революционные для региона южные и северные входы, расположенные в выступающих арочных портиках, стали повсеместно использоваться.

Декоративные элементы храма

— Фасад: Многогранный, с аркатурой на полуколоннах. — Фриз: Резной каменный пояс с изображениями гранатового дерева и виноградной лозы, символизирующих сад Эдема и изобилие. — Орлы: На окончаниях колон были вырезаны орлы, которые в армянской традиции являются символами поддержки равновесия между небом и землей. — Изображения людей: Фигуры людей по фасаду, вероятно, изображают строителей, духовенство и библейских персонажей. — Интерьер и Цвет: Интерьер был довольно богатым как для армянского храма, так и в целом для своего времени: красная окраска деталей, роспись стен и сводов, а также фрагменты мозаики.

Вид сверху на сохранившиеся развалины храма

СУРБ ЗОРАВОР АСТВАЦАЦИН

Храм воздвигнут на месте где на протяжении веков находилась могила святого Анании. Сам монастырь был воздвигнут в семнадцатом веке, пережил землетрясение и был перестроен заново. Здание храма, которое существует в сейчас было построено в 1693 году.

Сурб Зоравор Аствацацин, XVII век Ереван, Армения

В XVII веке строительство объектов духовного назначения перешло на новый этап. В Армении строились новые храмы и перестраивались уже существующие. Особенно было популярно строительство трехнефных базилик, однако, без особой роскоши украшения. Храм Сурб Зоравор не является исключением, он построен простой каменной кладкой, из местного туфа, но выгодно выделялся в ландшафте Еревана тех времен.

Декоративные элементы

Интерьер храма так же не отличается роскошью, внутри стены отделаны известковым раствором, однако, присутствуют некоторые фрески и иконы. Так же есть хачкары и внутри храма, которые часто врезаны в стены.

2. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

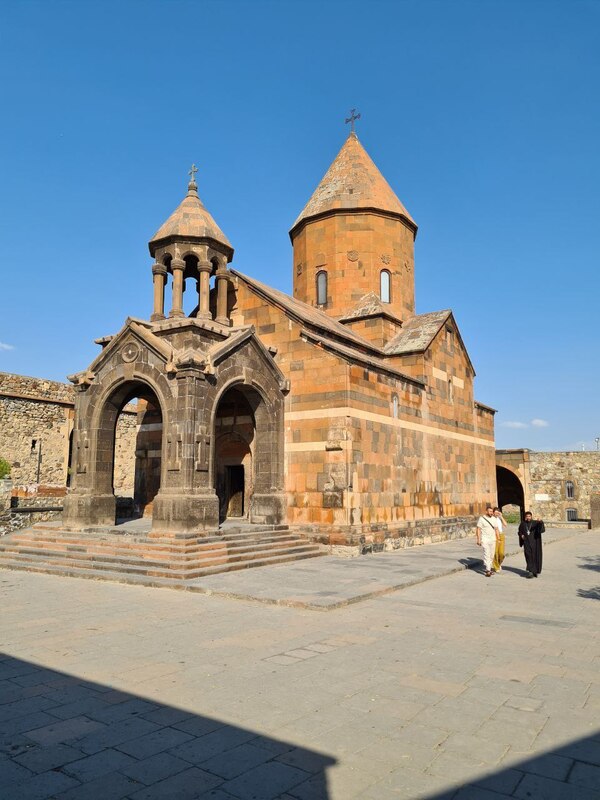

СЕВАНАВАНК

Севанаванк, монастырь, построенный в IX веке (основные постройки относятся к 874 году), находится на полуострове (раньше — остров) в северо-западной части высокогорного озера Севан в Армении.

Севанаванк — это прекрасный пример архитектурного объекта, который построен с максимальным приспособлением к окружающей местности. Монастырь уникален своим духовным назначением и визуальным эффектом именно из- за непосредственной интеграции в озеро Севан, так как изначально монастырь находился на острове. Сооружения возведены из местной породы: черного вулканического туфа, что придает комплексу своеобразный контраст между синим озером и часто светлым небом. Расположение на возвышенности около 1900 метров и использование грубых материалов прекрасно вписывает здания в горный пейзаж и подчеркивает значимость духовного центра.

АГАРЦИН

Монастырский комплекс Агарцин возвели в X–XIII веках. Он стоит в Тавушской области Армении, в красивой лесной лощине Дилижанского национального парка, в 18 км от Дилижана.

Агарцин, Тавушская область X–XIII

Самая старая постройка, церковь Св. Григория, относится к X веку, а основная церковь, Сурб Аствацацин, — к 1281 году. Монастырский комплекс Агарцин хорошо показывает, как архитектура вписывается в лес. Здания стоят посреди густого букового леса и как бы отрезаны от мира, что подчёркивает их роль места для раздумий. Простые формы каменных зданий (известняк, базальт) отличаются от плавных линий и зелени вокруг. Лес как бы обрамляет постройки, выделяя красоту и высоту каменных куполов и стен. Такое расположение отражает обычный для средневековой армянской архитектуры принцип единства построек и природы. Ещё на территории монастыря есть старый платан, символизирующий святость места и тесную связь архитектуры с долгой жизнью леса.

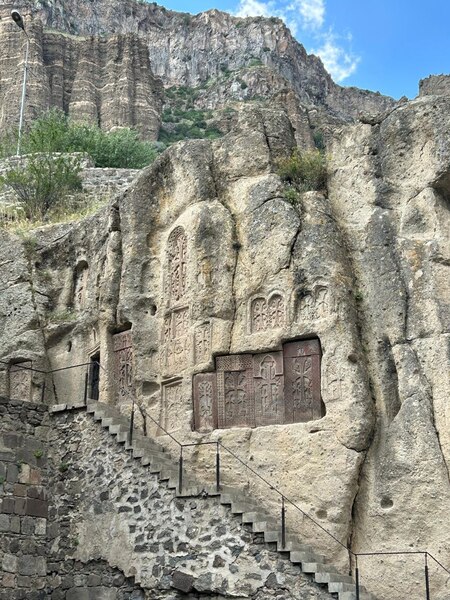

ГЕГАРД

Монастырский комплекс Гегард, или Гегардаванк (Монастырь Копья), расположен в Котайкской области Армении. Основанный в IV веке, он находится в ущелье реки Гохт и окружен базальтовыми скалами.

Самые старые сохранившиеся части датируются VII веком, а основные храмы построены в XIII веке. Гегардский монастырь является особым примером интеграции архитектуры в природные формы. Главной особенностью комплекса является наличие храмов, которые были полностью высечены в скальной породе. Скала в данном случае не является декоративным элементом, а выступает как основной строительный материал и опора для этих помещений, обеспечивая естественную изоляцию и прочность. Стоит отметить базальтовые колонны (симфония камней) ущелья, наличие которых на фоне величественных зданий монастыря создает основу для сравнения между рукотворным комплексом с его уникальной резьбой и между камнями с уникальными формами, которые создала природа.

3. СВЯЗЬ СЛОВА И КАМНЯ: ВЛИЯНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА АРХИТЕКТУРНОЕ ИСКУССТВО

ЭЧМИАДЗИН

Эчмиадзинский монастырь, построенный в 301-303 годах, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Согласно легенде, Григорий Просветитель увидел сон, в котором Христос указал ему место строительства первой христианской церкви. На этом месте находилось языческое капище, которое было разрушено, и в 301 был поставлен первый фундаментальный камень Кафедрального собора. А назвали его „эчмиадзин“, что дословно переводится, как „сошел Единородный“» [5]

Страдания Рипсимэ и Гаянэ. Константинополь, 985 г. Миниатюра Минология Василия II. Коллекция Ватиканской библиотеки

«В 287 году за неповиновение царю и невыполнение языческих обрядов Григория Просветителя заключили в темницу, предназначенную для смертников. Некоторое время спустя группа девушек-христианок родом из Рима, убегают от преследования императора Диакметиана на восток и находят убежище в столице Армении Вагаршапате (ныне Эчмиадзин). Царь Трдат, восхищенный красотой одной из них по имени Рипсиме, захотел взять ее в жены, но получив отказ, в гневе приказал предать всех девушек смерти. Рипсиме и девушки-монахини были жестоко казнены. После смерти девушек царь жестоко заболел, и говорят, что причиной болезни послужило сильное потрясение после убийства девушек-христианок. Сестра царя увидела сон, что именно Григорий Просветитель сможет помочь царю, и, действительно, после его 66-дневной молитвы царь был чудом исцелен. В благодарность царь выпустил Григория из тюрьмы, в которой он провел в заточении 13 лет и чудом остался жив, а также провозгласил христианство государственной религией.» [5]

ХОР ВИРАП

Хор Вирап — монастырь, расположенный на Араратской равнине. В 642 году над темницей, впервые возвели часовню. В 1662 году на месте часовни воздвигли две большие церкви и окружили каменными стенами.

Храм Хор Вирап; лестница в темницу

«Темница Хор Вирапа печально знаменита историей Григория Просветителя: там он, после ужасных пыток, провел тринадцать лет в заточении по приказу царя Трдата III. По легенде Григорий выжил благодаря одной благочестивой вдове-христианке, жившей поблизости: она все эти годы приносила ему хлеб. Сестре Трдата в видении было дано указание разыскать заключенного в Хор Вирапе Григория, который мог бы положить конец страданиям царя: как людей, подвластных ему, так и его самого. Несмотря на скептицизм, она упорствовала и в конце концов заставила сына Трдата забрать Григория из Кирата Вирапа. Григорий, найденный в состоянии полного истощения, тем не менее исцелил царя и вернул ему рассудок. Увидев совершенные им злодеяния, Григорий проповедовал христианство царю, его двору и армии — как спасение и искупление.» [6]

ТАТЕВ

Татевский монастырь располагается в Сюникской области на высоком, утесе обрывающемся в ущелье реки Воротан. Построен он был в течение IX–X веков.

«Говорят, что мастер, строивший монастырь, по окончании своей работы попросил принести ему две щепы. Взяв их и поцеловав, он обратился к Богу со словами: „Огни, сурб, та тэв“, что переводится с армянского как: „Да ниспошлет Святой Дух крылья“. После этих слов, он прыгнул в пропасть. В полете у него выросли за спиной крылья, а монастырь назвали в честь этого чуда — Татев, то есть „даст крылья“.» [7]

4. СИМВОЛИКА И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В АРМЯНСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

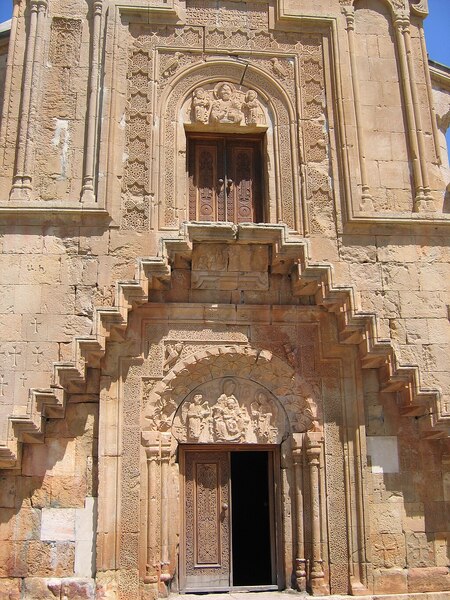

НОРАВАНК

Нораванк, 122 км от Еревана XIII–XIV

Над входом в помещение находится стрельчатая арка, в тимпане которой высечен барельеф. На нем изображен Бог Отец, с миндалевидными глазами. Правой рукой Он благословляет сцену распятия, а левой поддерживает голову Адама, над которой парит голубь, олицетворяющий Святого Духа. В правом углу композиции расположен голубь-серафим, а пространство между ним и фигурой Бога заполнено надписями.

Нораванк, фрагмент

«Над дверью первого этажа помещен барельеф, изображающий Богоматерь с Младенцем Христом и Архангелами, а над верхним входом — изображения Христа и фигур Апостолов Петра и Павла. Важную роль здесь играют консольные лестницы с профилированными стыками, ведущие на второй этаж. Двери обрамлены широкими прямоугольными наличниками с уступами в верхней части, колоннами, перевязями и самым изысканным, геометрически правильным и разнообразным орнаментом. Между внешним наличником и арочным обрамлением отверстий можно увидеть изображения голубей и сирен с женскими венценосными головами.» [9]

АХТАЛА

Монастырь Ахтала, X век, Лорийская область, Армения.

Монастырь Ахтала является далеко не типичным храмом, его архитектура объединяет в себе традиции не только армянской, но и грузинской и византийской культур. Внутри — множество фресок, что также несвойственно большинству армянских храмов.

Фрески в Ахтале

Над фресками работали 8 армянских мастеров, имена 2 из них (Овсеп и Геворг) дошли до наших времен благодаря записям на древнеармянском языке — грабаре. Практически все поверхности стен монастыря Ахтала украшены фресками, которые иллюстрируют христианскую историю Армении. Эти росписи включают в себя как библейские сюжеты из Старого и Нового Заветов, так и портреты святых.

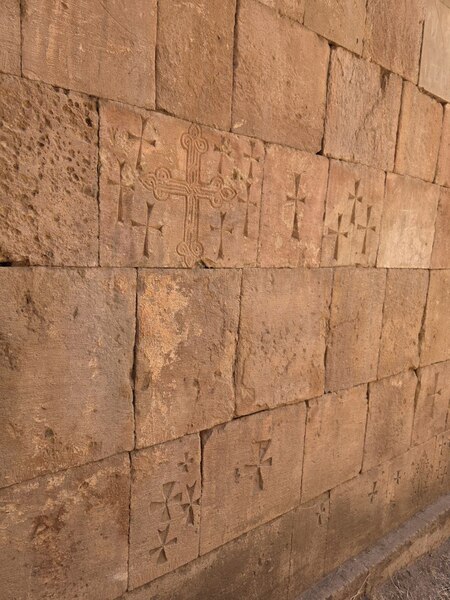

ХАЧКАРЫ

Хачкары у храма Нораванк. «Хач» в переводе с армянского — «крест», а «кар» — «камень»

«Хачкар, как правило, это вертикальная каменная стела, устанавливаемая на открытом пространстве и имеющая четкую ориентацию относительно четырех сторон света, плоская западная сторона которой покрыта резной композицией, состоящей из центрального креста в окружении растительного и геометрического орнаментов, иногда изображений птиц, зверей и людей.» [10]

Хачкар мастера Погоса в Гошаванке, 1291 год; Хачкар 996 года c мыса Норатус; в настоящее время хранится в Эчмиадзинском монастыре

Хачкар отличается растительно-геометрической орнаментацией, созданной из непрерывных рельефных линий. Эти памятники открытого пространства доступны верующим, позволяя им близко рассмотреть и прикоснуться к ним. Иллюзия бесконечности линий придает хачкару таинственность и силу. Центральный крест соединяет земное (узоры символизируют жизнь и зло) и небесное (орнаменты представляют святость и добро), выступая посредником между верующим и Богом, особенно в конце времен.

Хачкары в Сюникской области, Армения.

Высеченные в стене хачкары в Гегарде; Хачкары у стен Севанаванка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Визуальное исследование наглядно показывает, что армянская церковная архитектура — это уникальный способ выражения, отражающий глубокие религиозные, исторические и культурные ценности армянского народа. Гипотеза исследования подтверждается анализом того, как архитектурные особенности образуют визуальный язык. Важные, уникальные и иногда инновационные для своего времени архитектурные элементы такие как крестовые купольные системы и применение армянского туфа, не только решали строительные и инженерные задачи, но и формировали узнаваемый стиль, связывающий постройки с местностью. Храм является памятником не только архитектуры, но и истории, поддерживающим национальную идентичность и самобытность. Немаловажны факты выбора места и включение в ландшафт церковных построек. Это доказывает глубокую связь с природой и христианскими принципами мироздания. Армянская архитектура является хорошо организованной системой, где каждый элемент служит заявлением о культурном наследии и способом его сохранения. Это позволяет современным архитекторам и дизайнерам видеть в традиционных формах основу для новых решений и не дает древним архитектурным элементам терять свою актуальность.

Araratour. Святая Эчмиадзин [Электронный ресурс]. Доступно по: https://araratour.com/ru/articles/holy-echmiadzin (дата обращения: 14.11.2025).

RudeDesignShop. Армянская церковная архитектура [Электронный ресурс]. Доступно по: https://rudesignshop.ru/blog/armyanskaya-tserkovnaya-arhitektura/ (дата обращения: 14.11.2025).

The Legends of Tatev Monastery. Araratour. [Электронный ресурс]. Доступно по: https://araratour.com/ru/articles/the-legends-of-tatev-monastery (дата обращения: 14.11.2025).

Актала. Музей Армянского музея. Монументальные росписи. [Электронный ресурс]. Доступно по: https://www.armmuseum.ru/news-blog/akhtala-monastery-murals (дата обращения: 14.11.2025).

АрмГео. Еревюк-Базилика [Электронный ресурс]. Доступно по: https://www.armgeo.am/ru/yereruyk-basilica/ (дата обращения: 10.11.2025).

Варданеж. [Электронный ресурс]. Доступно по: https://varandej.livejournal.com/1030228.html (дата обращения: 10.11.2025).

Камнерезное искусство. Армянский музей. [Электронный ресурс]. Доступно по: https://www.armmuseum.ru/stone-cutting-art (дата обращения: 14.11.2025).

Нораванк. Википедия. [Электронный ресурс]. Доступно по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нораванк (дата обращения: 14.11.2025).

Православие. Православный энциклопедический словарь. [Электронный ресурс]. Доступно по: https://www.pravenc.ru/text/182733.html (дата обращения: 14.11.2025).

Хор Вирап. Армянский музей. [Электронный ресурс]. Доступно по: https://www.armmuseum.ru/news-blog/khor-virap (дата обращения: 14.11.2025).

Собственные фотографии

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Երերույքի_տաճար_04.jpg (Дата посещения: 05.11.25)

https://dzen.ru/a/Y8Fbb0Gc3AX9AkU4 (Дата посещения: 05.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Երերույքի_տաճարը2.jpg (Дата посещения: 05.11.25)

https://dzen.ru/a/Z03KoZAVmxz4vwYQ (Дата посещения: 05.11.25)

https://en.wikipedia.org/wiki/Yererouk (Дата посещения: 06.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Звартноц#Галерея (Дата посещения: 06.11.25)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Surb_Zoravor_Astvatsatsin_Church_in_2019_(8).jpg (Дата посещения: 06.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Севанаванк#Галерея (Дата посещения: 06.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эчмиадзин#/media/Файл: Etchmiadzin_cathedral.jpg (Дата посещения: 06.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хор_Вирап#/media/Файл: Khor_Virap_Monastery4.jpg (Дата посещения: 06.11.25)

https://dzen.ru/a/Z-1-L9Bb5mGI3eny (Дата посещения: 14.11.25)

https://ru.pinterest.com/pin/1070660511384653636/ (Дата посещения: 14.11.25)

https://ru.pinterest.com/pin/1070660511384653630/ (Дата посещения: 14.11.25)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akhtala_monastery_124.JPG (Дата посещения: 14.11.25)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ախթալա_18.jpg (Дата посещения: 14.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нораванк#/media/Файл: 513_Noravank_Sculpture_entrée_église_Sainte-Mère_de_Dieu.JPG (Дата посещения: 14.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хачкар#Ссылки (Дата посещения: 14.11.25)