Анатомия аллегории — звери Средневековья

Рубрикатор

1. Концепция 2. Обычные животные 3. Экзотические животные 4. Мифологические животные 5. Заключение 6. Библиография 7. Источники изображений

Концепция

Откройте бестиарий — и на вас сразу смотрит лев, который рычит не голосом, а смыслом. Пеликан ранит грудь, чтобы вписать мораль собственной кровью; аспидохелон притворяется островом, чтобы проверить вашу доверчивость. Здесь животные не столько описаны, сколько спроектированы как аргументы. Их анатомия — это не набор фактов, а риторические приемы.

Рассмотрим бестиарий как лабораторию визуального мышления Средневековья. В монастырских скрипториях изображение и текст жили в симбиозе: слово диктовало форму, а форма дисциплинировала чтение. Художники часто не видели натуры — они видели цитаты, слухи, авторитеты. Поэтому «ошибки» повторялись и становились канонами. Но это не промахи руки, а намеренные настройки смысла, благодаря которым картинка говорит точнее, чем натура.

«В этом мире твари всяки суть для нас неложны знаки, наши отражения, словно книги иль картины жизни нашей, и кончины, доли, положения…»

Алан Лилльский (Х в.). Omnis mundi creatura (Секвенция о розе).

Стихи Алана Лилльского (Alanus ab Insulis) напоминают: для людей Средневековья вещи и живые существа были многозначнее любых слов. Для составителей бестиариев важнее точного зоологического описания было значение образа и мысль, которую он несёт. Один и тот же зверь мог в разных контекстах символизировать противоположные христианские понятия — именно поэтому бестиарии закономерно читают в рамках средневековой семиотики, науки о знаках и их системах.

В этих книгах соседствуют «настоящие» и мифические существа. Для авторов оба типа были равно реальны как носители смысла, хотя изображены зачастую фантастически. Со временем сложились каноны: устойчивые сюжеты, повторяемые позы, узнаваемые композиции. И всё же внутри канона сохранялось разнообразие: школы и мастерские по‑своему расставляли акценты, варьировали детали, меняли ритм линии и цвета.

Есть и практическая причина «странности». Иллюстраторы редко видели моделями живых зверей и работали по текстам — античным авторитетам, компиляциям, рассказам путешественников. Словесное описание становилось техническим заданием: один признак гипертрофировался до эмблемы, второстепенное отсеивалось, анатомия подчинялась риторике. Так рождались образы, которые нам кажутся причудливыми или даже неузнаваемыми, но в логике времени были предельно точными — как знаки.

Важно помнить, что бестиарии служили и инструментами проповеди: краткие главы, рубрики и инициалы задавали ритм чтения, а маргиналии подсказывали вывод. Ими пользовались как «портативной риторикой» для монастырских и светских аудиторий, где изображение работало быстрее слова. В этом смысле бестиарии предвосхищают современный дизайн информации: образ структурирует тезис, повтор закрепляет память, а канон делает интерпретацию устойчивой.

Бестиарий Энн Уолш, Англия, XV в.

Абердинский бестиарий, Англия, конец XII

Рукопись из Национальной Нидерландской библиотеки, Франция, сер. XV в.

Иллюстрации с животными средней полосы

На них животные более правдоподобны, так как художники могли видеть их вокруг себя.

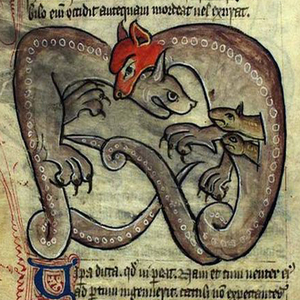

Лиса

Рочестерский бестиарий, Англия, начало XIII в. и Абердинский бестиарий, Англия, конец XII в.

Рочестерский бестиарий, Англия, начало XIII в.

Она является очень хитрым хищником, всегда ходит только кругами. Когда она охотится на птиц, то вымазывается в красной глине и притворяется мёртвой.

Птицы садятся на лису и она сразу хватает их. Этот хищник в бестиариях является аллегорией дьявола, который также всячески пытается усыпить бдительность людей и проявляет свою сущность только, когда человек уже в ловушке греха.

Ёж

Бестиарий Британской библиотеки (Harley MS 3244), Англия, XIII в.

Рочестерский бестиарий, Англия, начало XIII в.

Он описывался, как поросёнок с шипами. В бестиариях говорилось, что ежи питаются виноградом. Они сбрасывают его с лоз, а потом падают на ягоды и начинают кататься, чтобы собрать урожай на иголки и унести.

Барсук

Бодлеанский бестиарий. Англия, XIII–XIV вв.

Обитает под землёй. Когда один барсук копает нору, он глотает землю. Два других барсука вытаскивают его из ямы с помощью палки, когда он переполняется землёй.

Медведь

Бодлеанский бестиарий. Англия, XIII–XIV вв.

Рочестерский бестиарий, Англия, начало XIII в.

Абердинский бестиарий, Англия, конец XII в.

В средневековье считался царём зверей, при этом он являлся символом дьявола из-за своей жестокости и похоти. Но в то же время считалось, что медвежата рождаются мёртвыми и бесформенными, а медведица, вылизывая их, преображает и оживляет их.

Гадюка

Бестиарий Энн Уолш, Англия, XV в.

Абердинский бестиарий, Англия, конец XII в.

Эту змею невозможно зачаровать музыкой, так как она прижимается одним ухом к земле, а другое ухо затыкает хвостом. У самки могут родиться детёныши только, если самец засунет свою голову ей в пасть. Часто гадюка отгрызает голову самцу. Детёныши, рождаясь, прогрызают живот гадюки и она умирает. Образ гадюки напоминал людям средневековья как ужасен грех похоти.

Иллюстрации с экзотическими животными

Иллюстраторы передавали друг другу письменные или устные описания животных других стран, что неизбежно приводило к ошибкам в их изображении.

Слон

Рочестерский бестиарий, Англия, начало XIII в.

Рочестерский бестиарий, Англия, начало XIII в.

Его описывали как волка размером с дом с длинным носом. Считалось, что слоны не имеют колен. Упав на землю, гигант больше не может подняться. Ему не могут помочь даже двенадцать слонов, и только слонёнок способен поднять его. Так и закон не может поднять человечество из пучины греха, не получилось это сделать и у двенадцати пророков. Удалось лишь Иисусу Христу.

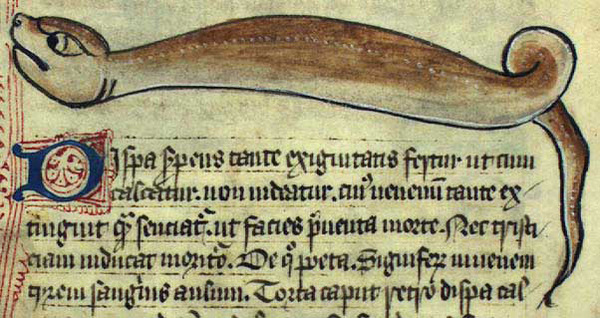

Крокодил и Гидрус

Рочестерский бестиарий, Англия, начало XIII в. и Моргановский бестиарий, Англия, начало XII в.

В бестиариях говорилось, что крокодил горько плачет после того, как съест человека. Гидрус являлся врагом крокодила. Замечая, что крокодил спит, он, извалявшись в грязи, заползал ему в рот. Крокодил проглатывал гидруса, но тот выходил из него нетронутым, разодрав ему все внутренности. Крокодил символизировал ад и смерть, а гидрус Иисуса Христа, побеждающего зло.

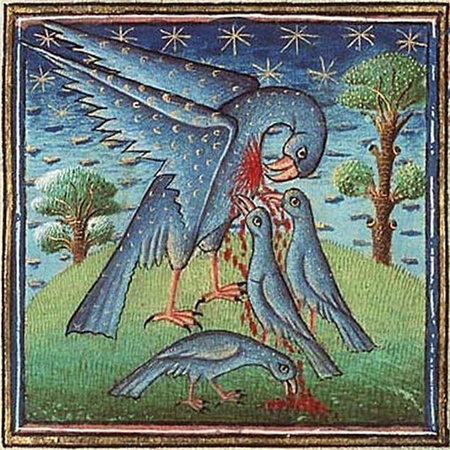

Пеликан

Рукопись из Национальной Нидерландской библиотеки, Франция, сер. XV в.и Моргановский бестиарий, Англия, начало XII в.

Абердинский бестиарий, Англия, конец XII в.

Он являлся самым распространённым символом Иисуса Христа, который пожертвовал своей плотью ради спасения людей. Считалось, что пеликан вскармливает птенцов своей кровью.

Дьявол на бегемоте

Рукопись Liber Floridus, Сент-Омер, XII в.

Бегемот — отрицательно окрашенное духовное существо, демон плотских желаний, в особенности — чревоугодия.

Иллюстрации с мифическими существами

Мифические существа в бестиариях олицетворяли божественное и дьявольское, выступая символами добра и зла. Через их образы передавались моральные и духовные наставления.

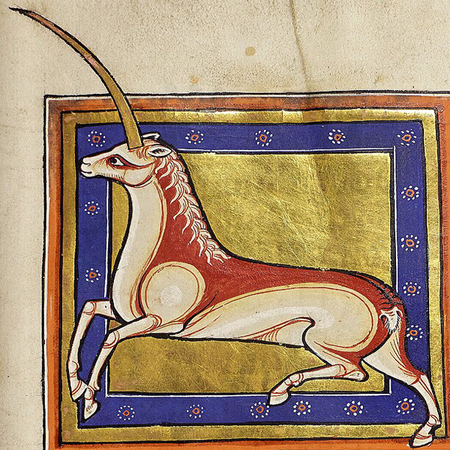

Единорог

Рочестерский бестиарий, Англия, начало XIII в. и Абердинский бестиарий, Англия, конец XII в.

Его называли свирепым зверем. Поймать его могла только девственница. Единорог клал рог ей на колени и засыпал, в этот момент охотник подкрадывался и убивал его. Иногда единорог воплощал собой Иисуса Христа, который свирепо борется с дьяволом. Единый рог олицетворял соединение в Иисусе божественной и человеческой природы.

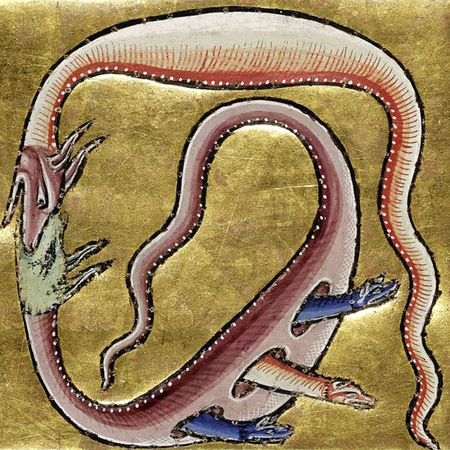

Василиск

Абердинский бестиарий, Англия, конец XII в.

Огромная ящерица с головой петуха и драконьим хвостом. Он вылупляется из яйца, которое снёс старый петух. Василиск убивает своих жертв взглядом и запахом. Все змеи боятся его.

Грифон

Якоб ван Маэрлант, энциклопедия «Цветы природы», XIII в. и Бестиарий Британской библиотеки (Harley MS 3244) Англия, XIII в.

Огромный лев с головой, крыльями и лапами орла. Он очень враждебен к лошадям. Считалось что обитает в Индии и Скифии. Мог олицетворять собой дьявола, который уносит души грешников в пустыню ада, чтобы поглотить их там.

Якул

Якоб ван Маэрлант, энциклопедия «Цветы природы», XIII в.

Африканский летающий змей. Он поджигает жертву вместе с кроной дерева, в которой она находится. После этого он бросается на добычу стрелой.

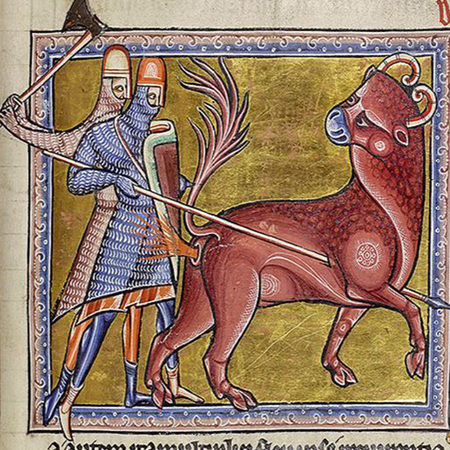

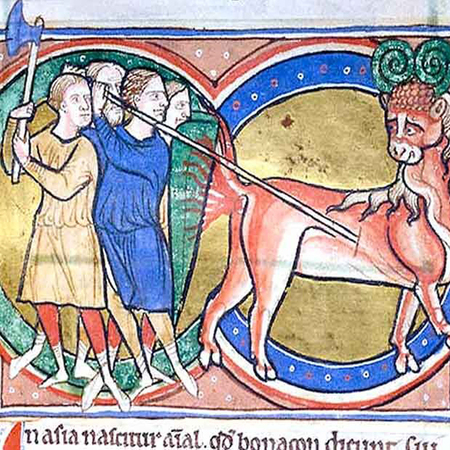

Банакон

Бодлеанский бестиарий. Англия, XIII–XIV вв. и Моргановский бестиарий, Англия, начало XII в.

Очень похож на быка, но совсем не может защищаться своими рогами. Если на банакона нападают, он выстреливает навозом, сжигающим всё живое, на большое расстояние. Больше об этом существе ничего не известно, но, несмотря на это, в бестиариях очень часто можно встретить иллюстрации с ним.

Мантикора

Бодлеанский бестиарий. Англия, XIII–XIV вв.

Рочестерский бестиарий, Англия, начало XIII в.

Чудовище, обитавшее в Индии. Имеет лицо человека, тройной ряд зубов, яркокрасное львиное тело. Она шипит, как змея, и иногда может летать. Питается мантикора человеческим мясом.

Заключение

Изучая иллюстрации европейских средневековых бестиариев, можно увидеть, что необычность образов животных была не следствием художественной неумелости и не попыткой вызвать смех. Их «анатомия» строилась как система аллегорических знаков: каждая деталь тела — клюв, хвост, крылья, поза, непропорциональность или цвет — служила носителем нравственного или богословского послания. Художник и автор текста не стремились к естественнонаучной точности: внешность существа конструировалась таким образом, чтобы подчеркнуть определённые качества — благочестие, грех, добродетель или искушение.

Так создавалась особая анатомия аллегории, где физиология животного подменяла собой моральный код. Однако наряду с символическими элементами в бестиариях присутствовали и реальные зоологические наблюдения. Содержание и образ соединяли фантазию, мораль и частично достоверные сведения об устройстве живой природы. Именно это сочетание — реальных черт и символически преувеличенных «анатомических» акцентов — делает миниатюры бестиариев такими причудливыми и порой комичными для современного зрителя.

Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998.