что-то «своё и родное», или о доме в искусстве Беларуси

содержание:

концепция контексты исторические современность выводы

концепция

художники создают образ своего края или край создаёт художников?

В своем визуальном исследовании я обратилась к теме дома в искусстве художников — выходцев из Беларуси.

Почему так? Мне было интересно исследовать, какие есть в визуальном искусстве представления о доме у человека, большая часть истории родины которого — это история смешения самых разных идентичностей и контекстов, навряд ли способствующих выработке чего-то личного. Однако мне показалось, что именно это и может оказаться примером того, как при синтезе разных школ и стилей, все равно остается место для чего-то своего и родного.

И еще, я сама из Беларуси, меня, очевидно, волнует тема белорусского — что есть это «своё и родное», и мне, как художнику, было интересно найти и рассказать о том, какие современные белорусские художники работают с темой дома и родного края — как репрезентируют его в своем творчестве и какие визуальные коды для этого используют.

Для отбора материала необходимо было исследовать исторический контекст — для начала я изучила, что отличительного и характерного было в изобразительном искусстве на белорусских территориях, а после посмотрела на творчество художников со стороны репрезентации темы родного края — какие нарративы они находят для рассказа о доме.

объект исследования: отличительное и уникальное с белорусских земель; тема родного края и дома

Охватить и проанализировать всё искусство целой страны в одном визуальном исследовании невозможно. Поэтому, концентрируясь на теме родного, я полностью пропустила некоторые важные и объемные темы — этап конструктивизма в Витебске, художников-эмигрантов Парижской школы, тему репрезентации в искусстве периода Второй мировой войны (партизанство итд.), период перестройки — первых независимых галерей, экспериментов и поисков, рассказ про отличительных белорусских дизайнеров, иллюстраторов, графиков.

И постаралась уловить именно какие-то уникальные и характерные точки, чтобы попробовать прийти к тому, кто такой художник с белорусских земель, какое у него представление о доме и что он с этим делает. Именно этот мотив стал основным при структурировании всего исследования.

Я обращаюсь к разным историческим периодам и стилям, но они все равно остаются выстроены в хронологическом порядке. Вначале я даю небольшую характеристику периода или стиля, а после анализирую выбранного мной по критерию выше характерного представителя или произведение искусства. В итоге получилось несколько историй из совершенно разных времен, разных геополитических ситуаций и разных мироощущений.

контексты исторические

- о традиционном в истоках

Исследуя истоки живописи, зарождение которой непосредственно связано с церковными росписями, оказалось, что уже здесь можно найти некоторые уникальные черты, отсылающие нас к месту создания.

Необычный и точный пример — икона «Рождество Богоматери», которая датируется 1649 годом. Она рассказывает о том как у Иакова и Анны рождается дочь Мария. Белорусский художник-иконописец использует каноническую схему — ту, которая была выработана ещё в византийском искусстве, но трактует ее как жанровую — вводит элементы, характерные для быта Беларуси 17 века — детскую кроватку на деревянных колёсиках, кошелёк на поясе у женщин, намитки — традиционные белорусские головные уборы, прошвы — вышивки с белорусским национальным орнаментом на наволочках.

То, что художник видел в своей жизни, то он сюда и поместил.

Рождество Богоматери (Петр Овсиевич Зураста, автор или заказчик, 1649 год) / Спас Вседержитель (XVI век)

На художников влияли гравюры западноевропейского образца из старопечатных книг, и от этого иногда кажется, что Белорусская икона не такая каноничная — со свободной трактовкой композиции и деталей, или с характерными для Западной Европы сюжетами. На заднем плане обычно был орнамент, похожий на ренессансную лепку или резьбу, который затем мог покрываться золотом, также орнамент спиралями или растительными узорами мог заполнять нимбы святых.

Например, на иконе Спаса Вседержителя, датируемой 16 веком, можно понаблюдать, как, точно соответствуя византийским канонам, она в то же время является и переходным образцом от византийско-русских традиций к становлению местной национальной иконописной школы, которая формируется под влиянием византийского, русского и западноевропейского искусства. Это проявляется в объёмной трактовке лика и рук — не плоскостной, как ранее, а светотеневой моделировке, ощущениии источника света. Также на этой иконе несколько экзальтированный взгляд — Христос смотрит не на молящегося, как это положено традиционно, а его взгляд отведён несколько в сторону.

Можно сказать, что такие детали сочетают в себе и византийские традиции, и признаки ренессанса.

Неизвестный художник. Ветковская школа Богоматерь Огневидная. Икона в шитом бисерном окладе Конец XVIII в. / Неизвестный художник Три святителя. Вторая половина XVIII в.

Также в свои поисках я наткнулась на две очаровавшие меня иконы 18 века. Мне бросилось, что они довольно отличаются от канона, и видно, что местный художник подошел к их созданию довольно лично, опираясь на какой-то свой опыт и локальные, кажущиеся нам наивными, представления о красивом.

- о сарматском портрете и шляхетском самоощущении

Гризельда Сапега, Криштоф Веселовский (Гродненский художник (?), 1640-е)

В 17-18 столетиях на территориях Речи Посполитой имели большое влияние магнатские роды —Радзивиллы, Тышкевичи, Тызенгаузы, Потоцкие. У них была своя армия, законодательная и исполнительная власть. И в это время появляется тип портрета, который называется сарматским.

В целом в это время влияние идей Возрождения вызывает внимание к внутреннему миру человека —зарождаются портретное искусство, появляются изображения светских и духовных особ, у персонажей богатая модная одежда и властная поза. Постепенно портрет выходит за пределы королевского и великокняжеского дворца, развиваются такие виды портретов как парадный, рыцарский и труменный или похоронный — надгробное изображение лица умершего. В имениях создаются галереи предков — Сапег, Тышкевичей, Радзивилов. Портреты в это время не только произведение искусства, но и генеалогический документ, который увековечивает представителя рода, является своеобразным паспортом. Поэтому законы, по которым создавались портреты, не менялись практически до начала XIX века.

Януш Радзивилл. Художник Бартоломей Штробель, 1634.

Но вернемся к сарматскому портрету. Что это такое и чем уникально? Сарматизм — это теория, утверждавшая что местная шляхта происходит от древних воинственных племён сарматов — отсюда и чувство собственной исключительности, и популярность рыцарского портрета, ведь идеалом сармата был воин, для которого защищать Родину — это высшая честь. У сарматского портрета строгие каноны — фигура в полный рост, иногда встречалось поколенное или погрудное изображение, в парадном одеянии с атрибутами власти — гетман с булавой, маршалак с маршальским жезлом. На заднем плане — драпировки и элементы архитектуры — эффектный фон тоже должен был придавать дополнительную величественность. В длинной подписи рассказывалось про награды, титул и должности героя, часто изображался и герб. Ювелирно прорабатывались детали — каждый зигзаг орнамента и завиток кружев. Как пример, на портрете Януша Радзивилла, написанном после получения им должности подкоморина — судьи по спорам о границах имений — на столе лежит ключ. Сам же он одет в европейский костюм.

Мне показалось интересным и отличительным то, как при всем стремление к пафосу и демонстрации своего влияния, они написаны (особенно ранние образцы) в немного декоративной, плоскостной технике. Меня это отсылает и к самому времени и месту — самостоятельных правителей своей жизни и земель, но все еще близких к ним.

3. о романтиках и подвигах

Валентий Ванькович, «Мицкевич на скале Аю-Даг», 1827—1828

XIX век — время романтизма и больших потрясений. Для Беларуси это во многом эпоха катастроф — она становится окраиной огромного государства — Российской империи. По территории страны проходят войска Наполеона и российские войска, которые жгут дворцы и уничтожают произведения искусства. Начинаются годы неурожая. После восстания 1830 и 1863 годов усиливается политика русификации. В то же время XIX век — это время индустриализации, развития железных дорог и фабрик, роста городов. Параллельно возникает интерес к народной культуре. В 1830 году закрывается Виленский университет — главный центр художественного образования того времени. Таким образом, художники, которые хотели получить профессиональную подготовку, вынуждены были теперь ехать учиться в Петербург или Москву, и впоследствии в изобразительном искусстве укоренится стиль этих школ.

Но художник, о котором мне бы здесь хотелось рассказать — Наполеон Орда.

Наполеон Орда ещё успевает поучиться в Виленском университете до того, как его закрывают, но диплом не получает — его арестовывают и исключают из учебного заведения, но позже, оказавшись на свободе, он принимает участие в Восстании 1830-31 годов и за это его объявляют мятежником второго разряда, конфискуют родовое имение в Вороцевичах и собираются сослать в Сибирь. Приходится бежать в Европу под вымышленным именем, где он 2 года путешествует прежде чем осесть в Париже. Надо сказать что Орда видит себя композитором — он занимается музыкой под руководством Шопена, играет на поэтических вечерах где выступает Мицкевич, пишет полонезы, мазурки и вальсы, а позднее даже недолго работает директором итальянской оперы в Париже. В 1856 году политический климат России теплеет и Орда через четверть столетия в эмиграции возвращается домой. Сначала он занимается хозяйством в усадьбе матери а потом снова принимается за рисование, запечатлевая белорусскую архитектуру.

Наполеон Орда, Несвижский замок / Наполеон Орда, усадьба Чапских в Прилуках вторая половина 19 в.

Постепенно у него появляется план создать систематизированную серию историко-архитектурных пейзажей, и для его реализации Орда посещает большую часть городов и местечек в Беларуси, а ещё путешествует по территории Украины и Польши. Из-за своей активности художник даже попадает в поле зрения слишком бдительных стражей порядка — они решают что Орда делает чертежи стратегически важно крепостей и продают их за границу. Разумеется, никакой шпионской деятельности художник не ведёт — он отправляет свои рисунки в Польшу для создания альбомов с литографиями. Вообще же цензура и политика мешают творчеству художника. Например в печать не пропускают рисунки мест, связанных с восстанием 1730 года. Орда же использует поездки для изучения прошлого, поэтому отдаёт предпочтение местам, связанным с жизнью известных соотечественников.

Наполеон Орда, монастырь картезианцев в Березе / Наполеон Орда, Фарный костел в Гродно вторая половина 19 в.

Сегодня сложно однозначно сказать, кем больше был Наполеон Орда — художником или музыкантом. В мире его больше знали как композитора, для Беларуси же его рисунки — бесценное отражение прошлых столетий. Ведь в своих работах ему по-своему удалось остановить время. Благодаря этому талантливому художнику мы сегодня имеем представление, как выглядели многие архитектурные памятники и места, которым было суждено судьбой навсегда исчезнуть с лица земли.

4. о Шагале и трепетной провинции

В начале XX века в Париж из белорусских городов местечек уезжает учиться десятки талантливых молодых людей которые хотят быть художниками. Зачастую это евреи. Например — Леон Бакст, Марк Шагал, Хаим Сутин, Михаил Кикоин, Осип Цадкин, Цафрин Файбиш-Шрага, Осип Любич.

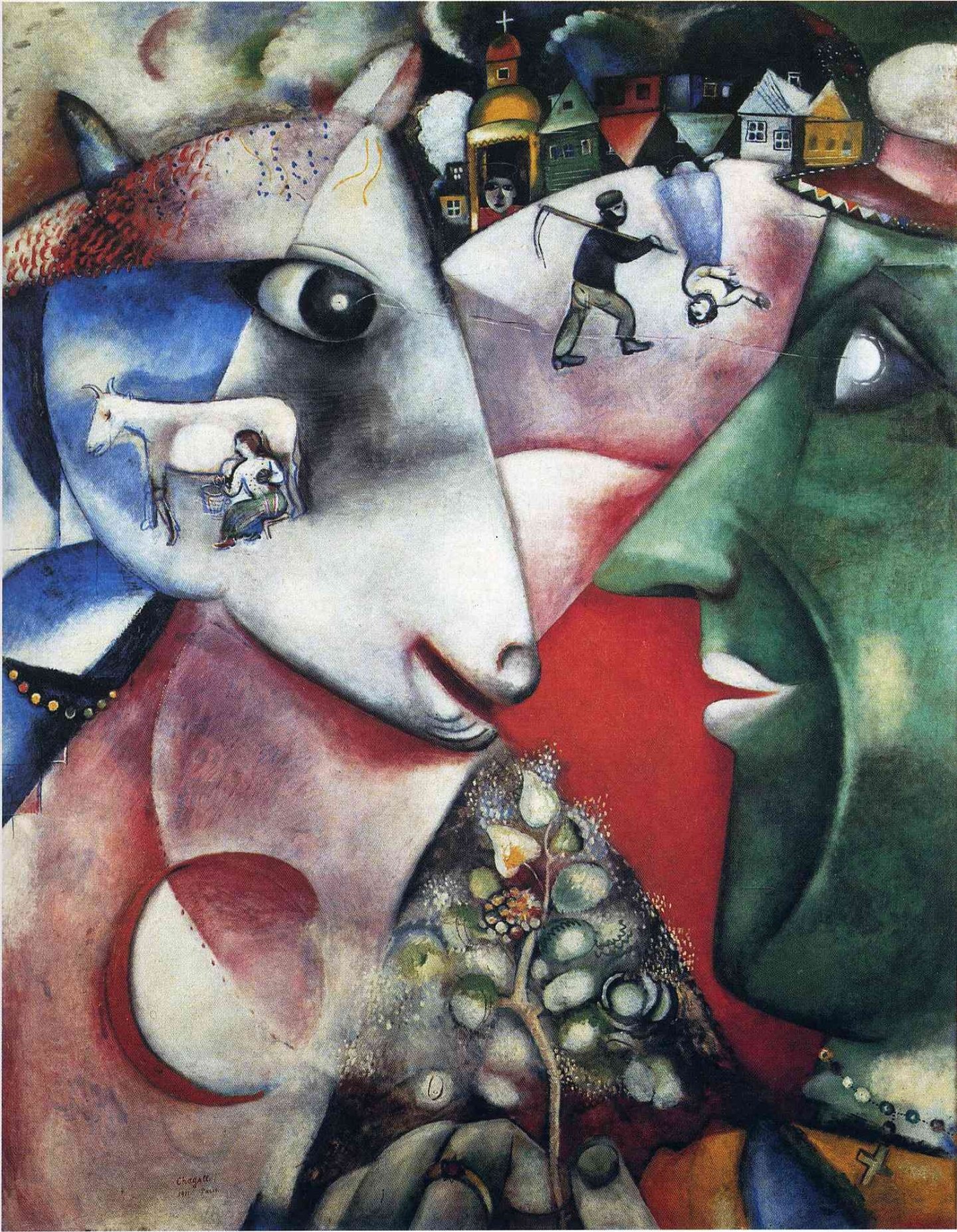

Но в размышлениях о доме художника и его изображении в искусстве очевидно первым всплывает в памяти Марк Шагал с его Витебскими окраинами, которые с самых ранних работ и на всю жизнь сохранились в его творчестве.

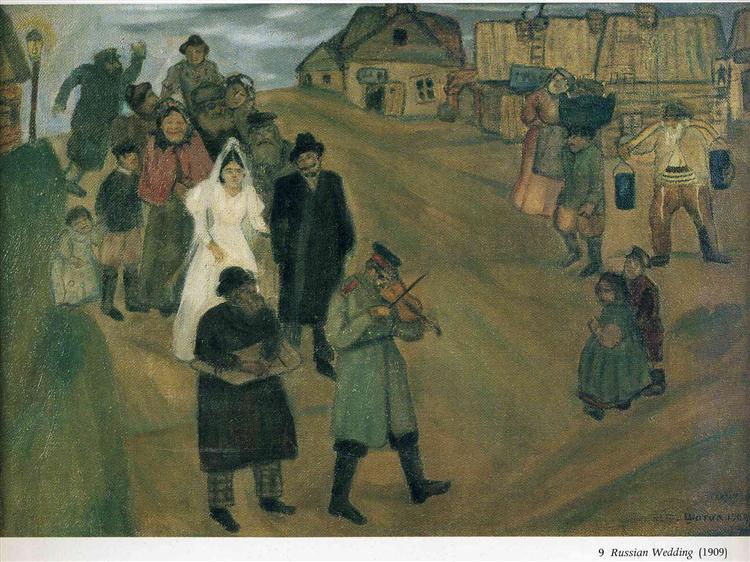

Дом в Лиозно, 1908 / Русская свадьба, 1909 / Аптека в Витебске, 1914

Зачастую о Шагале пишут как о художнике Беларуси или художнике русского происхождения, однако это неверно. Он всегда это отрицал и и говорил, что он еврейский и европейский художник. Нидерландский исследователь творчества Шагала Питер Зайдима говорит, что Шагал даже не считал Беларусь самостоятельной страной со своей историей. Он рос в обособленной еврейской среде и в своем искусстве говорил о ней.

Другой вопрос, что по территории Беларуси проходила черта оседлости и множество художников были евреями, что бесспорно влияло на формирование всего культурного поля. И, возвращаясь к Шагалу, мне кажется здесь невероятно уместным говорить о категории «своего и родного», потому что это именно то, что он запечатлел на своих картинах, и то, что мы чувствуем, созерцая их.

По сути, того еврейского Витебска уже давно нет, однако сам образ провинциального воздушного еврейского местечка на окраине большого государства, с его маленькими портными, еврейскими тетушками и дядями так понятно и глубоко вписался в сознание и трогает нас, что мы можем соотносить и идентифицировать себя с этим мифом о Витебске до сих пор, и ловить это трепет и любовь вне зависимости от местоположения.

«Плетни и крыши, срубы и заборы и все, что открывалось дальше, за ними, восхищало меня. Что именно — вы можете увидеть на моей картине „Над городом“. А могу и рассказать.

Цепочка домов и будок, окошки, ворота, куры, заколоченный заводик, церковь, пологий холм (заброшенное кладбище). Все как на ладони, если глядеть из чердачного окошка, примостившись на полу. Я высовывал голову наружу и вдыхал свежий голубой воздух». (из книги Марка Шагала «Моя жизнь»)

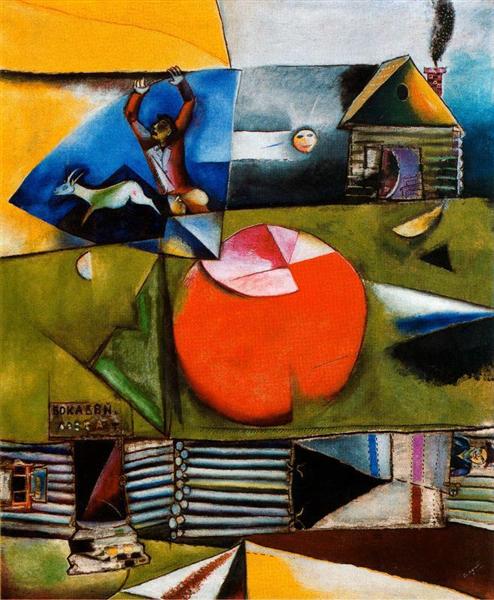

Тема родного дома у Шагала проходит через всё его творчество, и, обучаясь. Париже, он пишет родные края.

Я и деревня, 1911 / Автопортрет с семью пальцами, 1913 / Русская деревня под луной, 1911

Но интересным образом разворачиваются отношения художника и дома по возвращению в Витебск в 1917 году, где он открывает Витебское художественное училище и украшает город к годовщине Октябрьской революции: на гигантских полотнах, украшающих фасады зданий, всадники трубят в трубы, старики на ярко-зеленых конях взлетают в небо, а силач поднимает здание усадьбы — всё это символизирует революцию. Но важно и интересно то, что именно в это время Шагал вырабатывает свой собственный художественный язык. Вот что об этом рассказывает писатель Виктор Мартинович на приме работы «Белла в белом воротнике».

Белла в белом воротнике, 1917

«Дело в том что эта работа ознаменует и олицетворяет одну из самых важных стадий в его жизни. Когда, приехав в родной Витебск и оказавшись во главе революционных перемен, возглавив комитет Витебского обкома по украшению города и в принципе всей художественной части, он вдруг столкнулся с огромным сопротивлением среды. Это одновременно момент абсолютного счастья в личной жизни и абсолютного несчастья и страданий в творческом плане. Такая совокупность факторов — любовь к Белле и ситуация трагичной непризнанности дома вынудила Шагала перестать копировать кубистов и фовистов, чем он занимался в Париже, и выработать свой собственный язык. Мы видим, что небо решено ещё в кубистической манере и картина пока не наполнилась ярким сиянием Шагала, но сам сюжет уже уникально парадоксален.

Это не тот сюжет, который мы можем увидеть у Сезанна или Матисса — он превозмогает влияние и начинает говорить своим языком, и вскоре мы не увидим в нем ни следа заимствований фовизма и кубизма и найдём полностью переродившегося в результате столкновения с трагедией родины, не признающий его, художника».

Но, конечно, в первую очередь эта работа, как и большая часть наследия художника, о запечатлении абсолютной любви. Тут даже можно найти нечто из мира комиксов, из нашего мира будущего — огромная прекрасная женщина, две крохотные фигурки под ней и лес, который сделался таким же маленьким.

Есть еще одна интересная (но, как по мне, более рациональная и прозаичная) трактовка таких композиционных решений, связывающая их с самим рельефом Витебска — он расположен на склоне, и, если встать на самой высокой точке, то весь город мог был быть виден как на ладони.

Голубой дом, 1917

Автопортрет с палитрой, 1917 / Двойной портрет с бокалом вина, 1918

5. об аутентичном и ирреальном у художников-путешественников, или белорусские маляванки

В начале XX века, в непростое время мировых войн, революций, присоединения Западной Беларуси к БССР, во время организации колхозов и ударных строек на территории Беларуси появляется уникальный жанр, связанный с появлением художников-путешественников, которые ходят от села к селу и предлагают крестьянам за еду и ночлег привнести немного красоты в повседневность —нарисовать ковер-маляванку. Эти мечтатели создают свои собственные миры с жителями других планет или райскими животными. Они не получили признание при жизни, но сейчас мы восхищаемся их работами и талантом — это Алёна Киш и Язэп Дроздович.

Маляванки, или маляваные дываны, что в переводе означает «расписные ковры», — это картины большого размера (170×210 или 90×150 см), написанные на домотканом холсте или мешковине черного либо темно-коричневого цвета масляными или самодельными клеевыми красками. Такие ковры дарили на свадьбы и считали семейным оберегом, а когда в доме появлялась такая работа вся деревня собиралась посмотреть на нее.

Алёна Киш, Письмо любимому, 1938—1945

Творчество Алёны Киш относят к наивному искусству — это самодеятельное искусство непрофессиональных художников, которые нарушают академические традиции и законы перспективы от незнания таковых. Вместо этого они изобретают собственный стиль — так творить начинают те, кто никогда не учился в художественных академиях и никаких особых условий для творчества не имел.

В противоположность трудной деревенской жизни, со строительством колхозов, на ее полотнах являются сказочные неземные сюжеты, и всегда только три истории — в райском саду, письмо к любимому и дева на водах.

Когда стоишь перед её маляванками, всё равно представляешь вокруг неё какие-то тёмные деревянные стены, на которых и висели эти ковры, и, наверное, это было одним из самых ярких пятен — ярче чем окна у людей — в доме.

Рай, 1930—1949 / Дзева на водах, 1930—1949

Вообще говорили о том, что много художников ходили по деревням и рисовали такие ковры, но имена остались только у двух. Второй художник жанра, а ещё (в разные периоды жизни) учитель в сельской школе, археолог, писатель, иллюстратор, этнограф, фольклорист, любитель и популяризатор теоретической астрономии — Язэп Дроздович. Человек очень незаурядный — он имел хорошее образование, мог прожить спокойную жизнь, но предпочел вместо этого до конца жизни скитаться по родным (и не только родным) местам, вести просветительскую деятельность и, конечно, рисовать.

Дыванок з млынам для сясцёр Валошак, 1936

Тракайскі замак, 1950

«Белая панна», экспонат из музея маляванки в Заславле

фотография из музея маляванки в Заславле

6. о советском, «городе солнца»(и не только солнца)

С 1922 года Беларусь является союзной республикой в составе СССР. После смелых авангардных экспериментов начала века в искусстве закрепляется метод социалистического реализма — в нём сложность человеческих характеров постепенно упрощается до набора типовых образов в типовых обстоятельствах. Это исторические, военные и революционные сцены, портреты рабочих, сюжеты из колхозной и индустриальной жизни. Но талантливые и отличительные художнини есть всегда, и вопрос только в том, как они могут адаптироваться (и могут ли) к условиям такой унификации и зарегулированности.

И тут мне бы хотелось рассказать про двух художников советского периода из Минска, рисовавших его, однако подходивших к этому с совершенно разных сторон.

Первый художник — Май Данциг. Один из главных художников советской Беларуси, мастер сурового стиля и один из первых художников, подошедший к изображению Минска. Данциг относится к художникам 60-х, у которых уже было больше свободы в выражении, однако они все еще должны были оставаться в рамках соцреализма. И в таких условиях Данцигу удалось выделиться и интерпретировать город лично и отличительно, выводя жанр пейзажа до сюжетно-тематической картины.

Май Данциг, «Мой город древний, молодой», 1972 / «Песнь о Минске», 1976

Визитная карточка Минска — картина «Мой город древний, молодой». На ней раскрывается вид на город как-бы с птичьего полета. С первого взгляда обычный пример своей эпохи и стиля.

Но вот что интересно: Данциг не сразу нашёл общий язык с городом, хотя и родился в нём. Дело в том, что он учился в Суриковском художественном институте, и после пафосной, яркой, монументальной Москвы, вернувшись в родной город, он обнаруживает его довольно провинциальным. Тем более Минск был практически полностью разрушен во время войны. Тогда, исследуя восстанавливающийся город, он ищет другие точки зрения и, словно заново, составляет его на картинах. Яркий пример этому — в правом нижнем углу можно увидеть синагогу, которая уже к тому времени была снесена. Также характерно и то, как в целом он распоряжается пространством, потому что такого ракурса, при всей его материальности, просто не существует — объекты увеличены, а расстояния между ними не соответствуют реальному топографическому рельефу.

На картине улица Немига — по ней я каждое утро ехала на учебу, и, хоть по размеру это и большое полотно, лично у меня эта картина, и такое отношение к пространству в целом, вызывает чувство некоторой ирреальности и уюта — словно это какой-то детский сон, с игрушечными цветными самосвалами в углу и пространством, в котором до всего родного и знакомого можно дотянуться рукой. А еще мне кажется, что это образ такого чистого, аккуратного города, который в стереотипном представлении сохраняется до сих пор — он понятен и нравится всем, ведь не содержит внутри какого-то острого диссонанса.

Дома и деревья, 1972 / Воспоминание, 1968

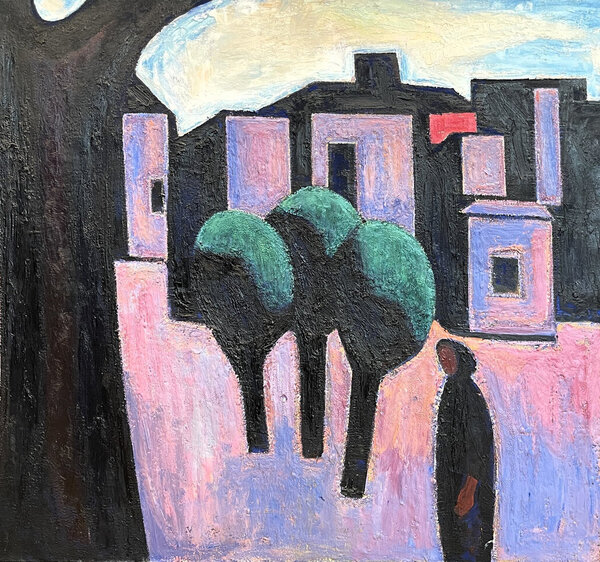

Второй же художник — Израиль Басов, не получивший признания при жизни, причисляется к нонконформистам и предлагает нам тоже свой, но совсем другой взгляд на тот же город. Во всех смыслах этого слова Басов построил свой художнический дом. Никакие внешние обстоятельства — война, обвинение в космополитизме, социальная неустроенность, отсутствие выставок и зрителя — не помешали ему обрести себя. Самопогруженность, отгороженность от внешнего мира, возможно, и позволили Басову создать живописный мир с особым пространством, в котором дом — условный знак и символ — объединил в себе практически все работы художника.

Подруги, 1976 / Послевоенная весна, 1968

В дополнение хотелось бы рассказать еще про одного художника-уроженца Беларуси со своим иным, не менее уникальным взглядом — про эмигрировавшего из БССР и работавшего во Франции Бориса Заборова. Работа, хранящаяся в Национальном художественном музее Беларуси — «Гумно». Вот как ее характеризует историк Сергей Харевский.

«Эта работа очень тонкая и нежная. Нынешнему поколению белорусов сложно представить, что в 1970-х можно было выйти из электрички через три остановки от Минска — и вас начинали окружать деревянные дома, сараи, пуни, школы, аптеки, магазины, библиотеки — и практически никаких построек из силикатного кирпича и блоков. Вся Беларусь была деревянная, — размышляет собеседник. — „Гумно“ — это притча о родном крае, той фактуре, которую Заборов запомнил еще в своей молодости. Кроме того, через этот туманный эффект Заборов старался передать климатические и природные коды Беларуси. Не зная этого, не думаю, что картину можно будет легко понять. Это может сделать тот, кто прочитает этот смысл.»

Борис Заборов, «Гумно», 1995

современность

Raman Kaminski «Every city in my country», 2021

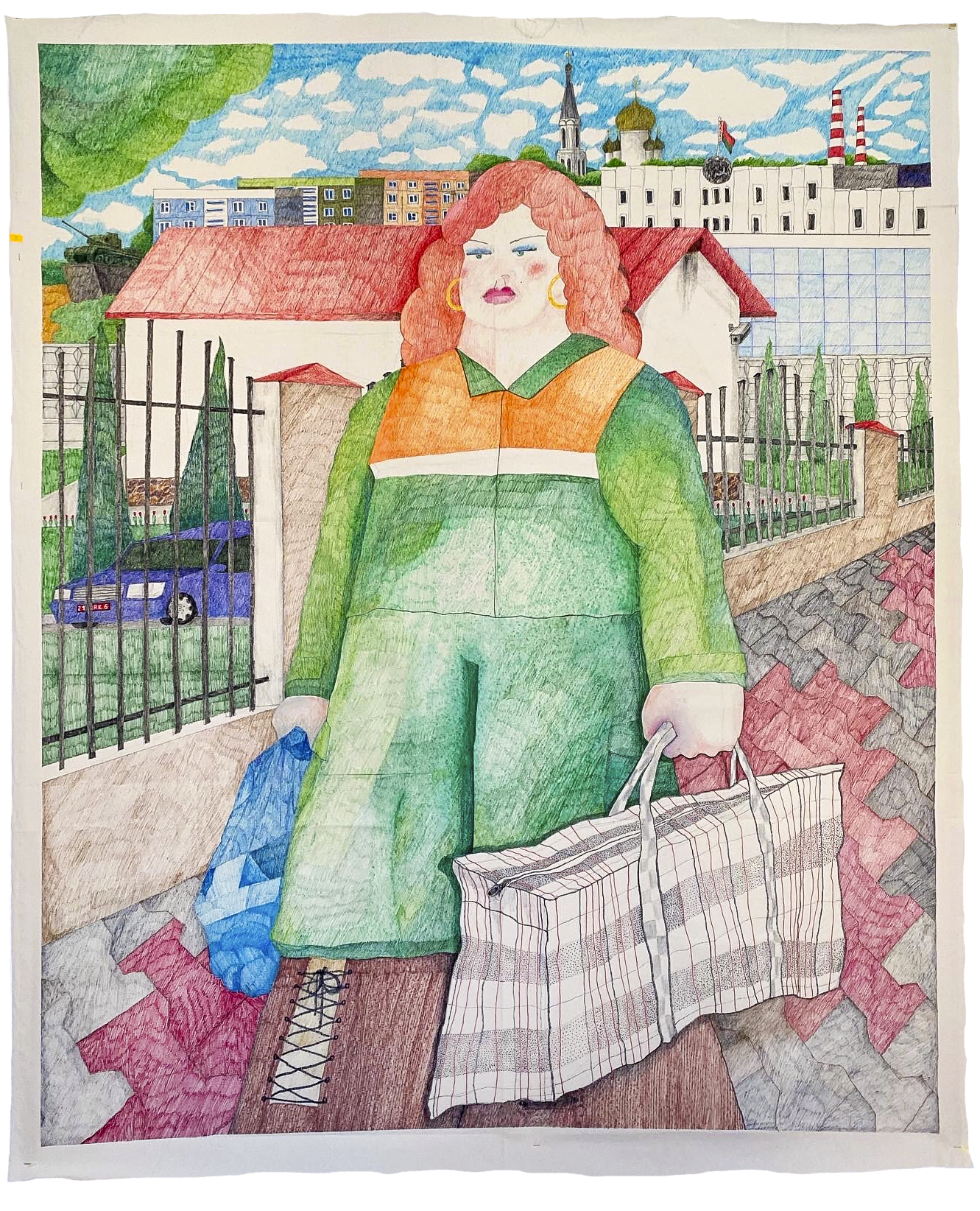

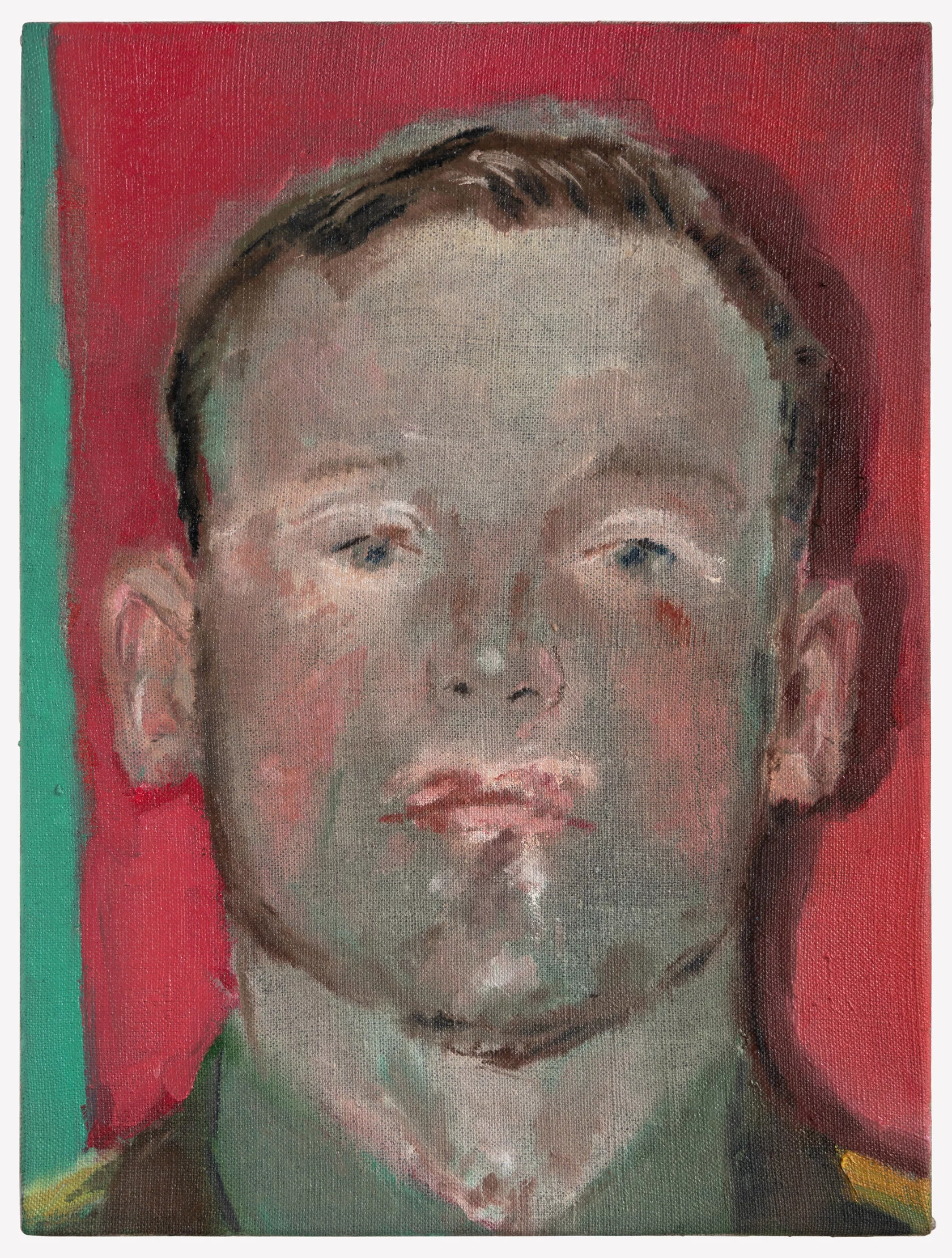

Виталий Рожков (Бисмарк / Калгин): «Портрет беларуса», 1987

Вообще говорить о современном белорусском искусстве очень сложно — художники разбросаны по свету, разбирать отношения культуры и искусства с государственными институтами все-таки в рамках визуального исследования я не буду, и хоть и есть уникальные инициативы, занимающиеся систематизацией и популяризацией современного белорусского искусства (например, сайт-архив авторства современного белорусского художника и куратора Сергея Шабохина kalektar.org, или ранее выпускаемый Артуром Клиновым печатный альманах pARTisan), сегодня говорить о сформированном беларусском арт-рынке трудно.

Поэтому я решила составить некий срез произведений понятных мне молодых художников — моих современников. Людей-творцов, работающих с выражением мыслей и смыслов именно в визуальной форме, именно сейчас и именно с темой «своего» в своих работах. В основном я брала материал с личных сайтов-портфолио, с публикаций с выставок в различных медиа, а также искала в социальных сетях — так получилась сегодняшняя выборка с разных городов и стран.

Но в начале я добавила работы беларуских художников периода прошедших 30 лет (по названию одноименной выставки).

Алексей Лунёв. «Нiчога няма» / «Ничего нет», 2009

Работа Алекея Лунёва «Нiчога няма» — иконическое произведение беларуской культуры и карикатурный символ всей системы беларуского современного искусства периода 2000-х годов. Словосочетание «ничего нет» на беларуском языке приобрело нарицательное звучание. Руслан Вашкевич и Лизавета Миальчук (кураторы «Белорусского павильона 53 венецианской биеннале», где впервые выставлялась работа) задумывали выставку для того, чтобы обратить внимание на проблему многолетнего отсутствия в Венеции национального павильона Беларуси. «Нiчога няма» — как нельзя лучше отразило всю ситуацию. В итоге национальный павильон на Биеннале был представлен в 2011 году, а затем повторился в 2015. Через двойное авторское (или уже нарицательное беларуское) отрицание прорывается критический реализм абстрактного искусства. А еще бесконечная рефлексия: «А нешта змянiлася?»

Игорь Тишин. «Лёгкое партизанское движение», 1997. Инсталляция на выставке zbor in progress — «партизанское» исследование искусства беларуси последних 30 лет, Галерея «ў», 2018 г.

Это тотальная инсталляция с привлечением живых персонажей: здесь можно увидеть целый частный дом с фотографиями, элементами гардероба, обоями и даже предметами быта. Что хотел сказать автор? Проект Игоря Тишина — символ партизанской культуры в современной истории искусства Беларуси. А еще это попытка переосмыслить советское наследие с идеологией «героя-партизана-бойца», когда вся страна как будто стала и осталось «партизанской», и попробовать вывести её из идеологического контроля. Мультимедийный проект поднимает массу тем: политика и искусство, ирония и пропаганда, секс и власть, тотальность и тоталитарность, партизанство и андеграунд, фашизм и авангард. Есть ли у обитателя этого «дома» шансы выбраться? А возможно, у него нет и желания?

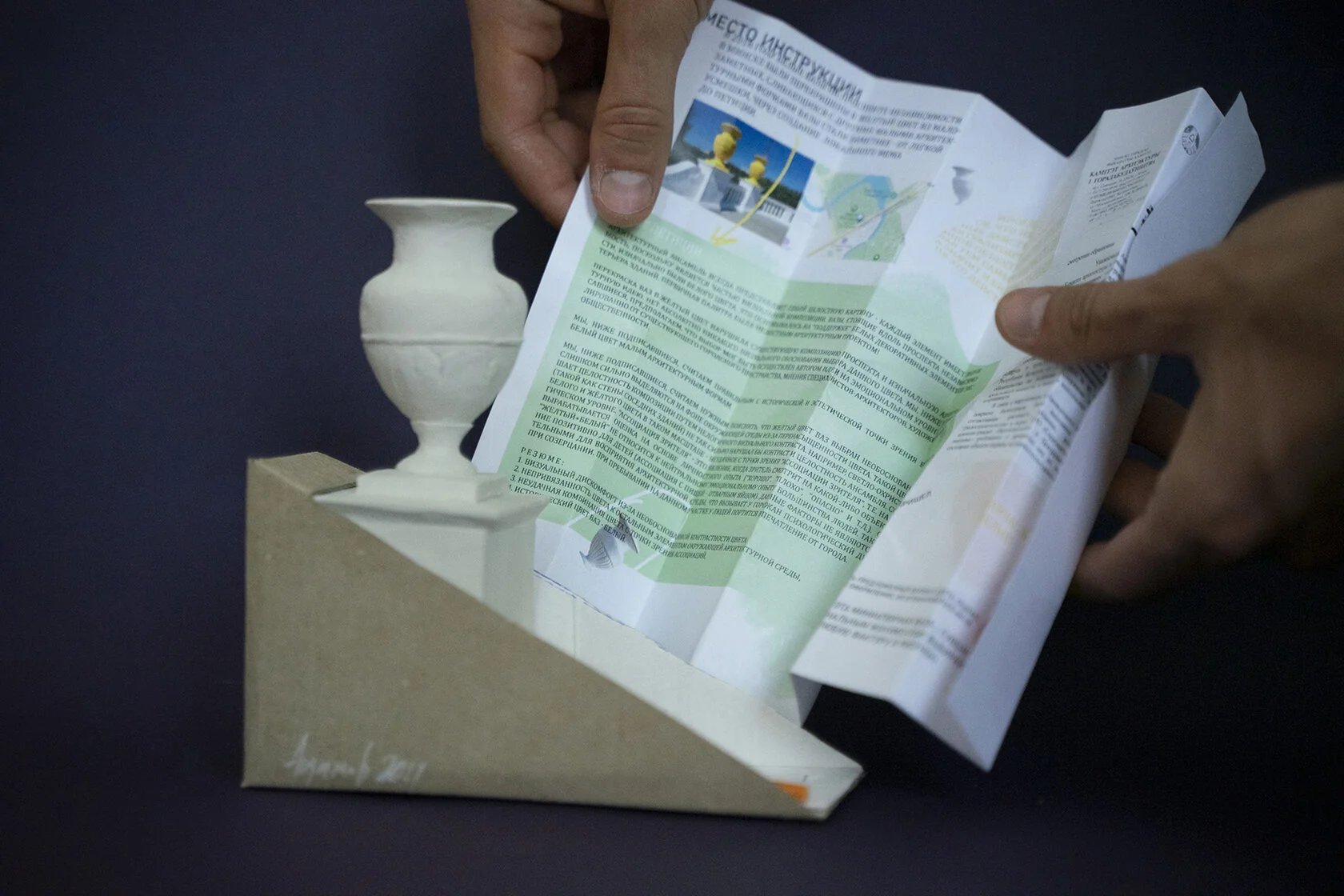

Сергей Кирющенко. «Пришло время вплотную заняться приземленным искусством», 2006–2012

Проект Сергея Кирющенко про «приземленное искусство» создавался шесть лет и включил в себя множество со-частей, созданных в разных медиа. Локацией для проекта стала деревня Урода Лепельского района, где по мотиву классического умирания беларуской деревни художник вдарил современным искусством и текстами на английском языке. Параллельно он фиксировал на фото и видео своё художественное вмешательство в спокойную сельскую жизнь. Итогом стали десять живописных полиптихов в системе абстрактного и концептуального искусства.

Сергей Шабохин является одним из самых ярких сегодняшних беларусских художников и кураторов. Его искусство — о памяти, поисках идентичнсоти, свободе и ценностях человека — о всех тех вещах, которые близки каждому в любой точке мира. Работы, которые представлены ниже — из цикла «Социальный мрамор». Дело м том, что когда у коммунальных служб Минска не получается оттереть незапланированные надписи, они заклеивают такие места плёнкой с изображением мрамора.

Работы Сергея Шабохина из цикла «Социальный мрамор»

Работы Сергея Шабохина из цикла «Социальный мрамор»

И теперь про художников-современников, существующих в различных сегодняшних медиа, и их обращениях к беларускому контексту с разных сторон.

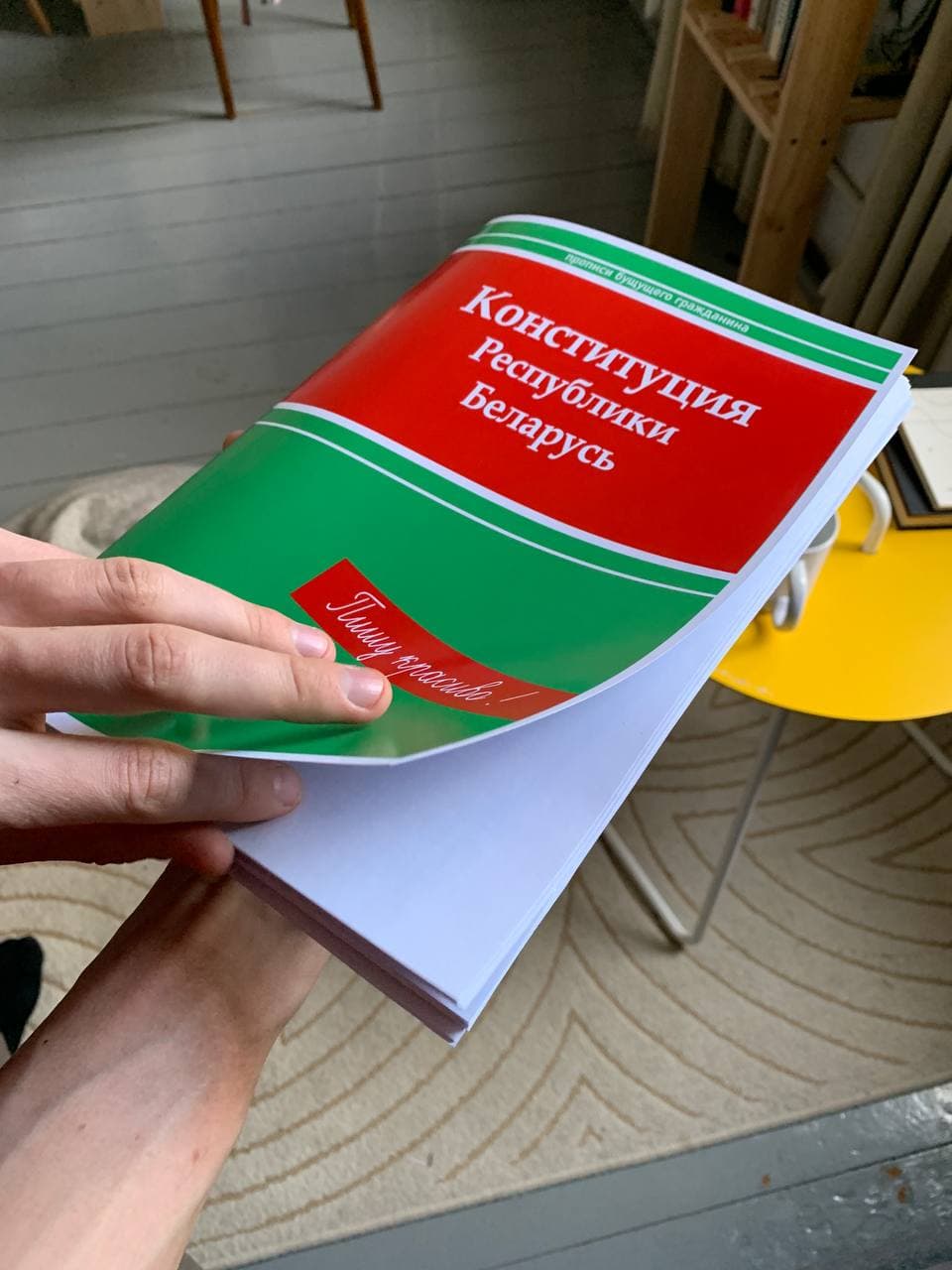

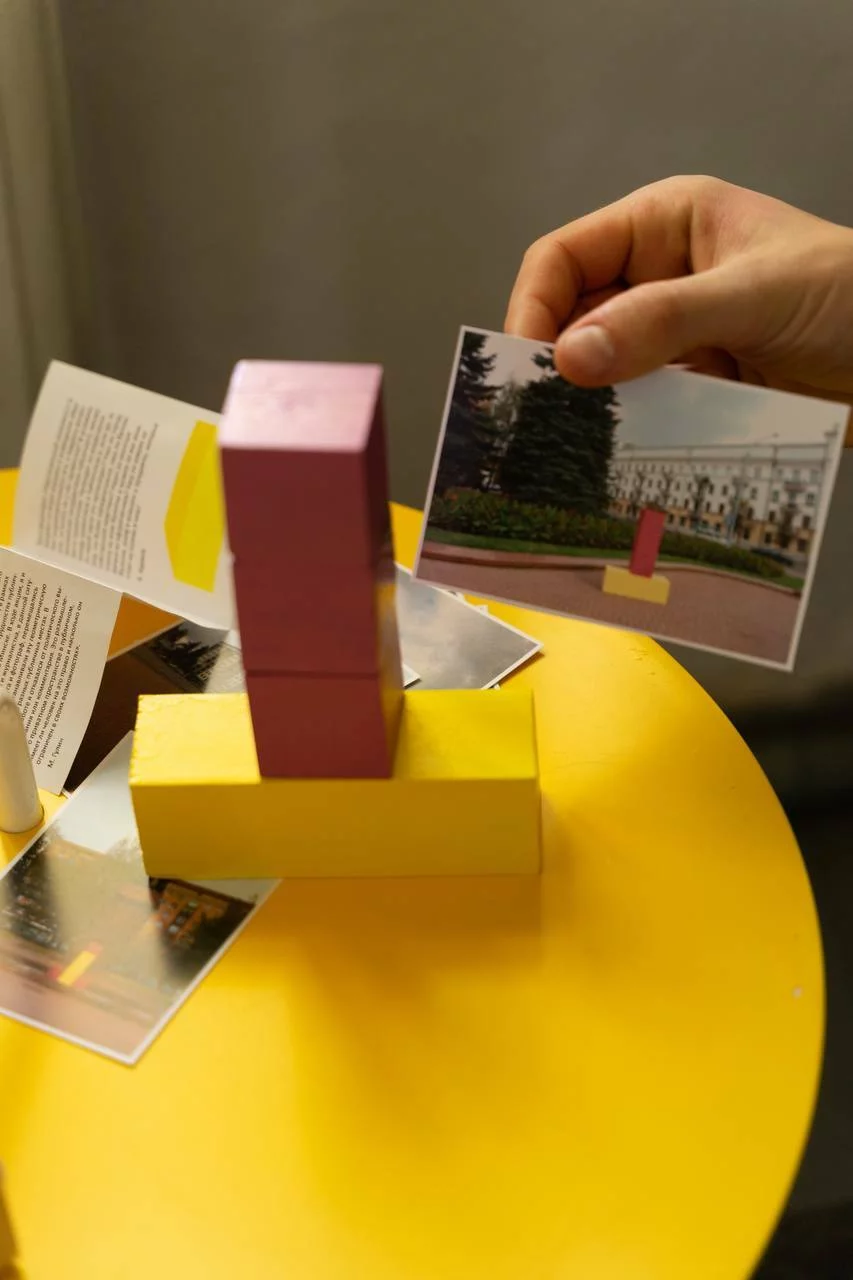

Например — парадоксальные и ироничные не-игры Александра Адамова, которые считываются человеком из беларусского культурного поля. Например, набор из мини-вазы с проспекта Независимости и желтой краски — дело в том, что однажды так и поступили коммунальные службы города, вызвав у всех удивление таким экстравагантным выбором. Еще можно поставить персональный монумент — оммаж беларускому художнику-концептуалисту Михаилу Гулину, собрать аккуратную белорусскую тротуарную плитку или переписать школьной прописью конституцию. Или мрачные и искренние работы Таши Кацубы — художницы, работающей на стыке моды и искусства. Или яркие и трогательные рисунки Анастасии Рыдлевской, обращающейся одновременно и к личным переживаниям, даже несколько в наивной и метафоричной форме. Цикл полотен Андрея Анро «The Belarussian context», тревожных, как-бы вырванных образов с родины. Выставка «Сад прошлого» Романа Камински, которая являются результатом его личного опыта пережитых эмиграций, опасности возвращения, повседневной жизни и ее переживаний.

Adamov Alexander, non-games, 2021 — 2022

TASHA KATSUBA, «KAMIEŃ», 2021 / с выставки 209 дней серого: смерть физического, бессмертие духовного Таша Кацуба 18–28 января 2023 г. Galeria Promoccyjna, Варшава

Анастасия Рыдлевская, выставка «Mugwort» / «Палын» в Гданьске, Польша

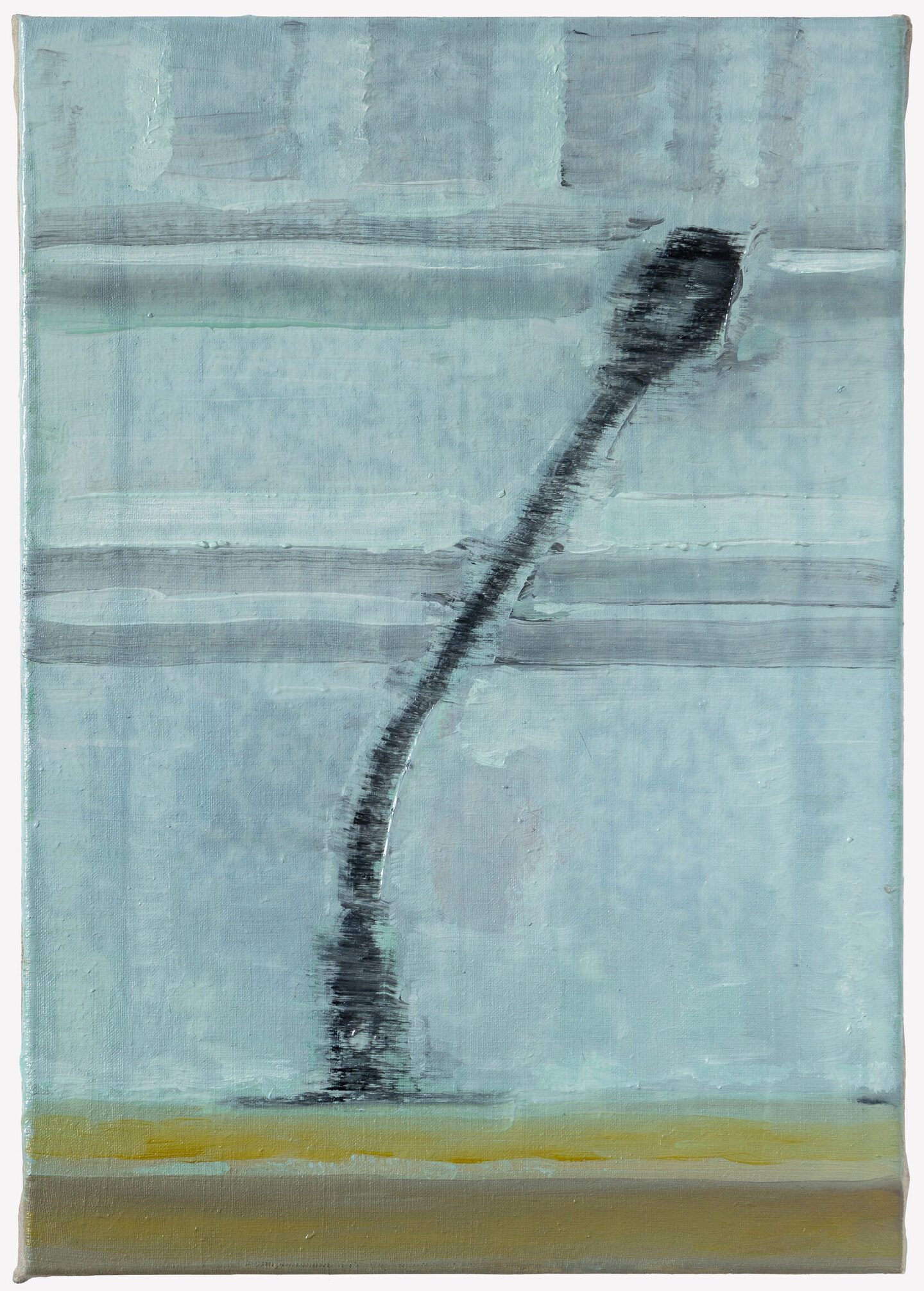

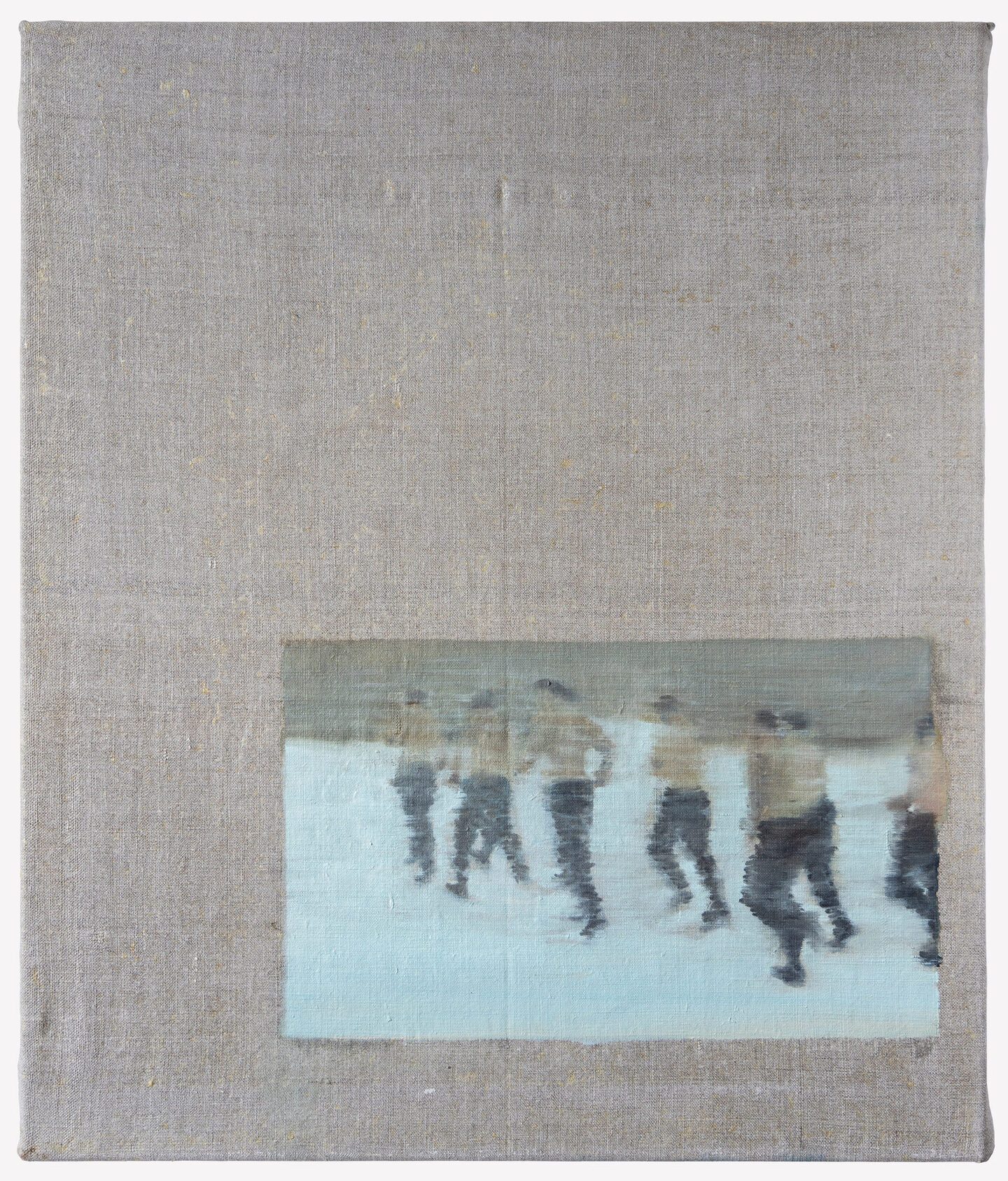

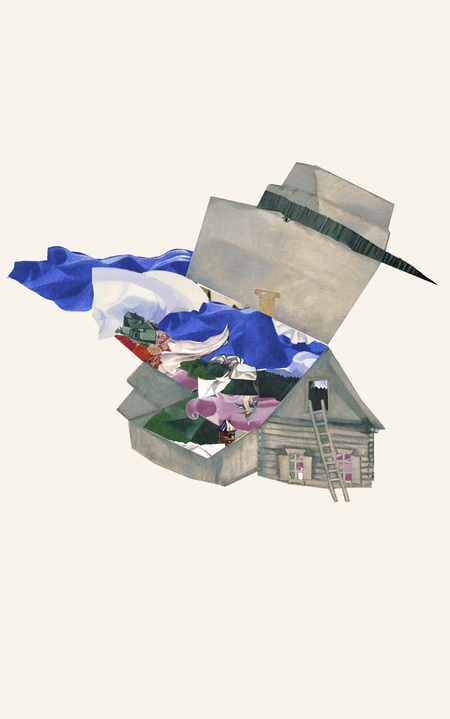

Андрей Анро — «The Belarussian context»(с 2021)

«Буратино», «Костер», «Леший», 2022-23, Андрей Анро

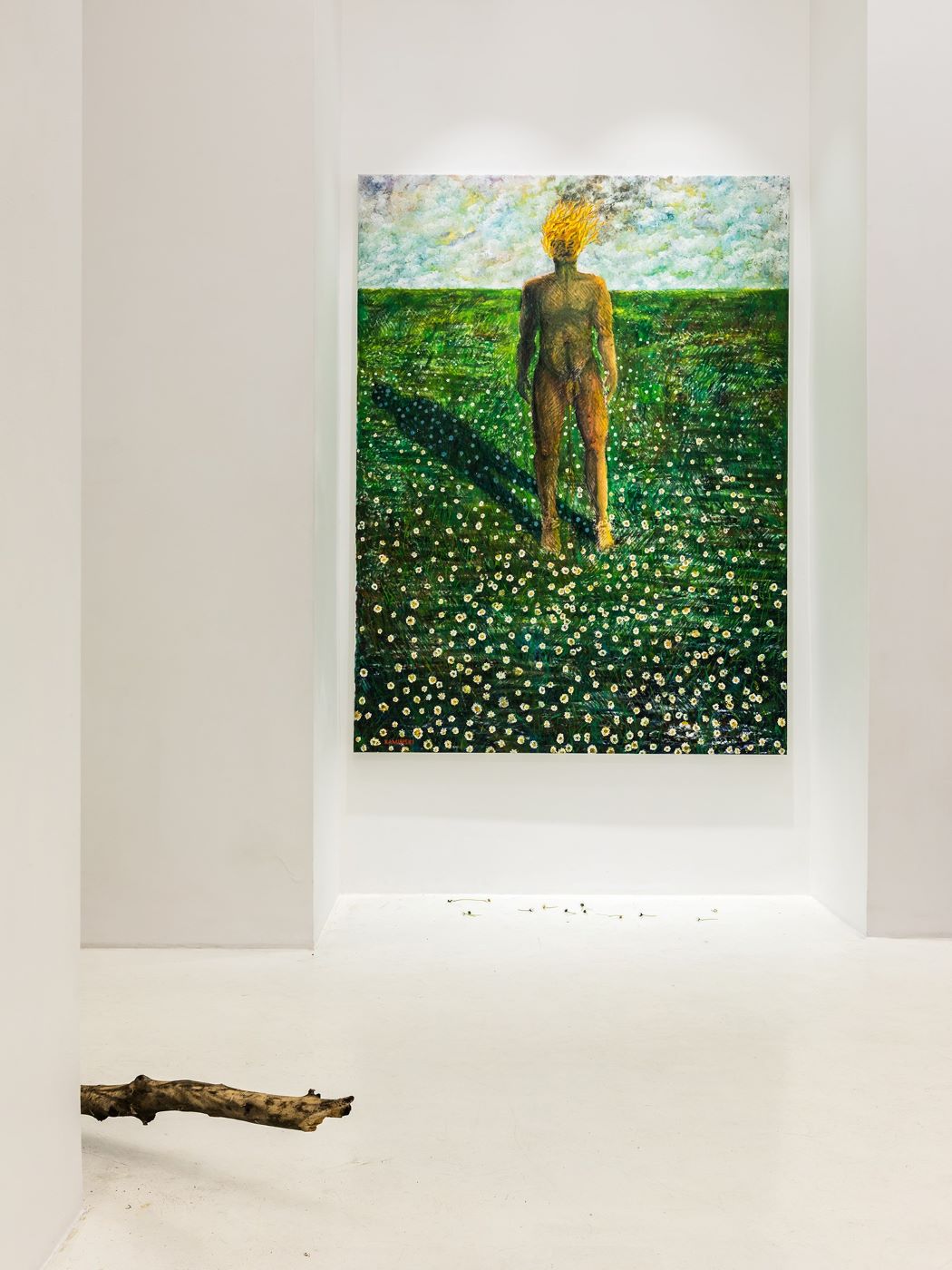

Raman Kaminski «Past garden», HOS Gallery (Warsaw, Poland), 2023

Masha Svyatogor, ČYRVONY LES, in progress, Fotofestiwal Lodz | OFF Piotrkowska | 16-25.06.2023

выводы

В попытке уловить какие-то уникальные точки, чтобы прийти к тому, кто такой белорусский художник и что он с этим делает, получилось следующее.

Из вводных данных — территория, располагающаяся на пересечении разных культур и стран, собирающая в себе много этносов и колоритов. На выходе — истории конкретных личностей и анализ их призмы и взгляда на родные места.

Забавно, что выбирая художников, я, в первую очередь, опиралась на то, чтобы в их искусстве как-то была проявлена тема дома. Но, если посмотреть на их жизненный, а не творческий путь, у многих оказалось возможно провести некоторые интересные параллели — это смены места жительства (зачастую вынужденные) или путешествия и близость к будничной жизни большинства. Они составляют в голове некий образ художника-странника — он может или с абсолютной исследовательской точностью фиксировать родные места, или поэтизировать и создавать образ их, или конструировать заново, или иронизировать, или просто соотносить с собой и тосковать. И вот к какому выводу меня привело такое наблюдение:

для работы со «своим» художнику не обязательно искать какой-то уникальный колорит — своим творчеством и выражением он уже может формировать уникальный контекст и определять вектор развития,

который в моменте даже не обязательно равен «национальному»(хотя лично мне нравится, когда еще и коррелирует с ним).

В этом всем для себя я и нашла главную прелесть многострадального белорусского искусства — в вынужденной позиции постоянного взаимодействия с разными сторонами, в неоднородности, насыщенности и, словно, фрагментарности структуры, в приятии другой индивидуальности без отстаивания собственной правоты, и, лично для меня это не проявление подавления и слабости, а наоборот, сила и уникальность пластичности культуры.

И в целом хочется сказать, что, с чем бы мы себя не соотносили, в любых условиях и контекстах, в которых мы уже находимся, есть время для рефлексии настоящего и прошлого, и нам остается только быть небезразличным, чтобы активно формировать, заявлять и исследовать то, что было, и то, что есть сейчас.

Гісторыя Беларускага мастацтва ад 34travel https://34travel.me/gotobelarus/post/all-art-podcasts

Дзесяць стагоддзяў мастацтва Беларусі з музейных, прыватных збораў і карпаратыўнай калекцыі ААТ «Белгазпрамбанк» — Минск, изд-во «ЧАТЫРЫ ЧВЭРЦІ»

ДОСЬЕ: Наполеон Орда: художник, который остановил время https://www.belta.by/culture/view/dose-napoleon-orda-hudozhnik-kotoryj-ostanovil-vremja-232493-2017

Екатерина Изофатова — Строгий мастер http://www.alefmagazine.com/pub.html

Я. Н. Дроздович https://drazdovich.by/ru/bio

Беларуский Да Винчи. 1отрясающих картин Язепа Дроздовича, по которым вы исследуете беларуский космос — Дмитрий Качан https://kyky.org/special-project/belaruskiy-da-vinchi-1potryasayuschih-kartin-yazepa-drozdovicha-po-kotorym-vy-issleduete-belaruskiy-kosmos

Май Данциг и его Минск — Наталия Селицкая https://wir.by/ru/article/dancig

Воспоминание о родине. Разбираем загадочную картину художника Бориса Заборова, выставлявшегося в топовых галереях мира https://people.onliner.by/2022/01/29/boris-zaborov-kartin

Звуки молчания: белорусские художники в поисках новых арт-стратегий и тактик — Ольга Шпарага https://moscowartmagazine.com/issue/13/article/183

Как человек, который прочитал лекцию о бесполезности Академии искусств в Академии искусств, создал ресурс, который нужен нам всем https://chrysalismag.org/project/kak-chelovek-kotoryy-prochital-lektsiyu-o-bespoleznosti-akademii-iskusstv-akademii-iskusstv-sozdal-resurs-kotoryy-nuzhen-nam-vsem

«У нас КГБ старше страны. Как про это рассказывать?» Как понимать современное беларуское искусство и где его искать https://kyky.org/cult/u-nas-kgb-starshe-strany-kak-pro-eto-rasskazyvat-kak-ponimat-sovremennoe-belaruskoe-iskusstvo-i-gde-ego-iskat

Сергей Шабохин: искусство помогает анализировать прошлое и формировать будущее https://supportyourart.com/conversations/sergej-shabokhin/

Регенерация в партизанских условиях — Сергей Шабохин https://moscowartmagazine.com/issue/14/article/192

Валерий Леденёв и Сергей Шабохин: интервью в письмах https://www.colta.ru/articles/art/24624-sergey-shabohin-intervyu-zhurnal-zbor-iskusstvo-politika

PROSTYJA REČY — арт-менеджарка Вольга Мжэльская пра сучаснае беларускае мастацтва https://www.youtube.com/watch?v=2Tlz8EQ9J01

Марк Шагал «Моя жизнь», изд-во «Азбука-аттикус»

https://artmuseum.by/collection (дата обращения: 20.04.2024)

https://fotokrok.org/mark_shagall дата обращения: .04.)

https://3ravel.me/gotobelarus/post/malyavanki (дата обращения: 01.05.202

https://libmogilev.by/artpalette/basov-izrail-matveyevich-mordukhovich/ (дата обращения: 01.05.2024)

https://chrysalismag.org/project/barys-zaborau-ru (дата обращения: 01.05.2024)

https://kalektar.org/ru/k (дата обращения: 01.05.2024)

https://eepberlin.org/pages/belarus (дата обращения: 01.05.2024)

fff5a1ttps://aaadamov.com/non_games (дата обращения: 07.05.2024)

https://shabohin.org/Works-Index (дата обращения: 10.05.2024)

https://www.mashasvyatogor.com (дата обращения: 10.05.2024)

http://rmnkmnski.tilda.ws (дата обращения: 10.05.2024)

https://magazynszum.pl/past-garden-ramana-kaminskiego-w-hos-gallery-w-warszawie/ (дата обращения: 10.05.2024)

https://secondaryarchive.org/index/ (дата обращения: 10.05.2024)

https://linktr.ee/arydlevskaya? utm_source=linktree_profile_share<sid=ef454cdb-af8e-4e97-9340- (дата обращения: 10.05.2024)

https://www.behance.net/tashakatsuba (дата обращения: 12.05.2024)

https://anro.by/projects (дата обращения: 15.05.2024)

https://www.anro.by/painting? tfc_storepartuid[286308440]=The+Belarusian+Context& tfc_div=::: (дата обращения: 15.05.2024)

https://junge-akademie.adk.de/en/articles/voices-within/?fbclid=PAAabvjWvpaUoyCjbNQNj4FgFuXJ1gNOIKhLx4PhGnOE52qFvkt0e25nM53TQ (дата обращения: 14.05.2024)

https://art-context.com/en/art/u-samakashtounasczi-i-yoscz-galounaya-sila/ (дата обращения: 10.05.2024)

https://piskunov-vitaly.livejournal.com/494.html (дата обращения: 14.05.2024)