От альтернативы к глянцу: интервью с Анзором Канкуловым

С середины 1990-х годов в России наблюдалось активное стремление к международным стандартам и технологиям в различных сферах, включая медийный рынок. В это время в страну приходили инновационные идеи, создавались новые журналы и медиа-проекты.

Анзор Канкулов (руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, журналист и эксперт в области моды) рассказал в интервью проекту «Архив российской моды» о своем профессиональном пути и особенностях медиа-рынка 1990-х и 2000-х.

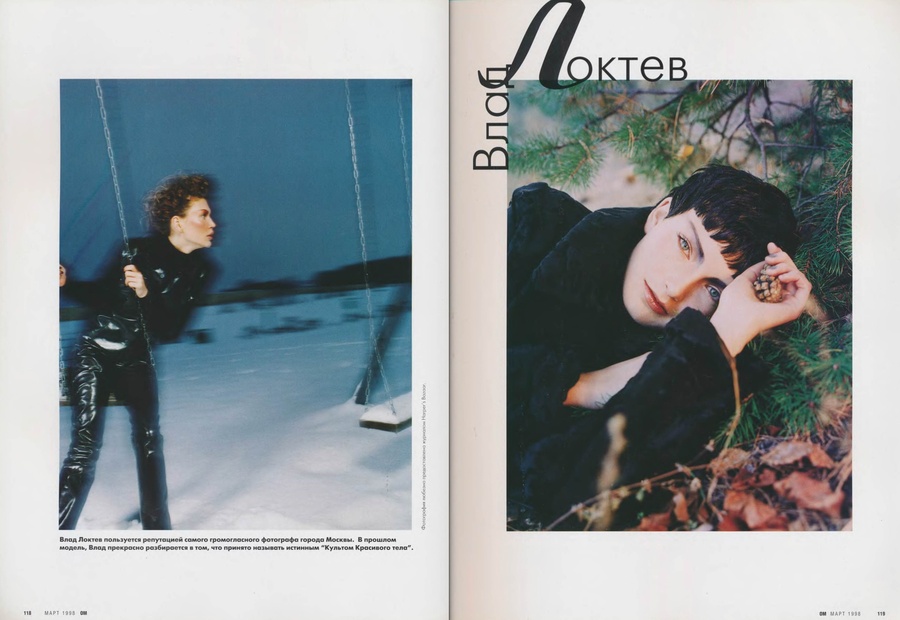

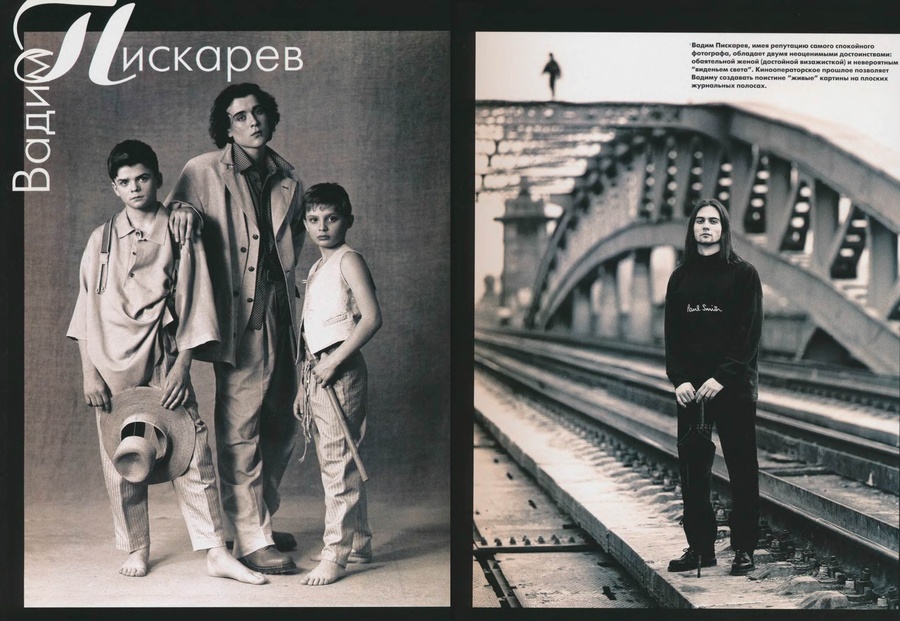

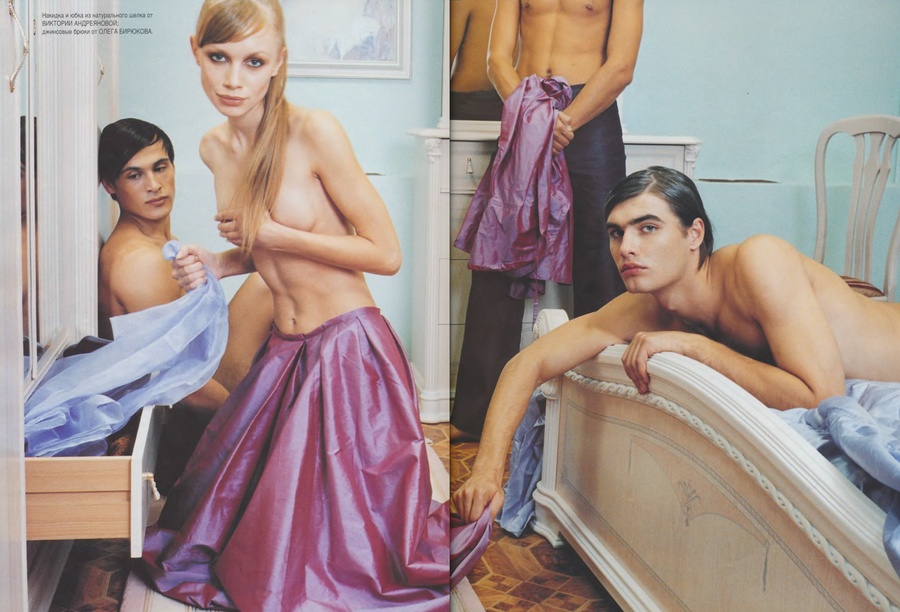

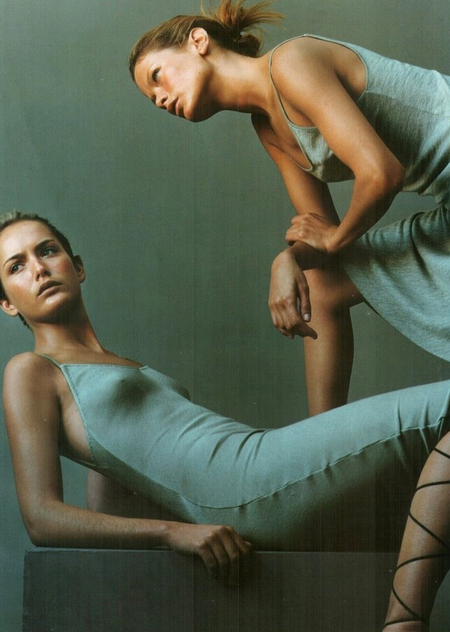

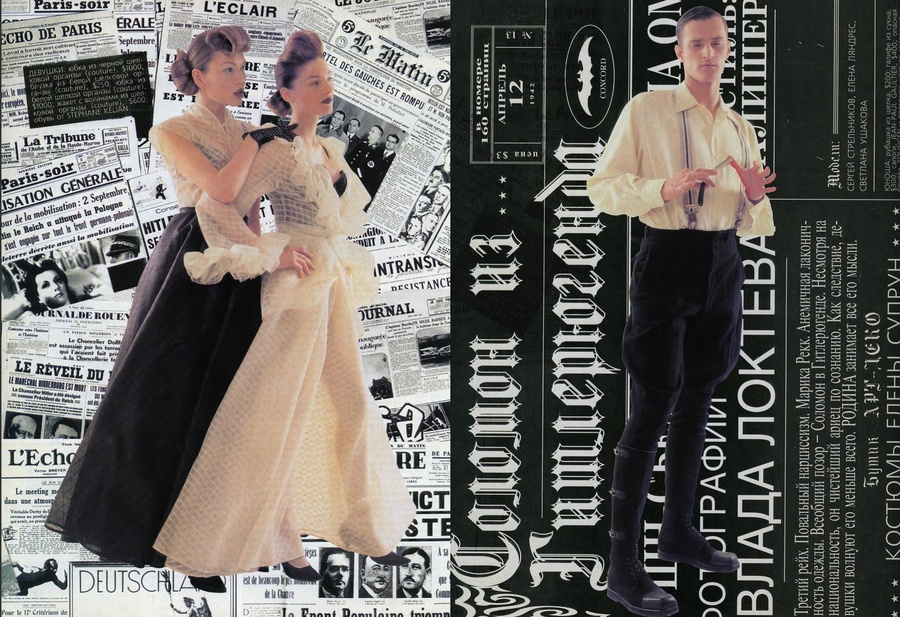

Журнал «ОМ», 1998, № 3(23)

Людмила: Анзор, здравствуй! Расскажи, как ты начал работать в медиа и почему?

Анзор: Начал в середине 1990-х, в 1995-м, если совсем точно, году. Тогда вокруг все только начинало происходить, затевалось много нового, в том числе и в медийном поле. Общая идея была — посмотреть на Запад и привезти сюда какие-то идеи, концепты и технологии. В первой половине девяностых годов появилось много новых изданий — от журналов типа «Империал» или «Матадор» до «Птюча». Я тогда учился в МГУ, кстати, не на журналистике; у нас в тогдашнем корпусе гуманитарных факультетов был большой холл под названием «Сачок», где собирался разный народ. Оттуда происходит немало известных редакторов и журналистов — собственно, потому, что это тогда была совсем новая история, медиа делались заново, с чистого листа; ну и журналистика казалась тогда занятием, которое позволяло заниматься более-менее тем, что интересно — например, смотреть кино или слушать музыку, — и даже получать за это деньги.

Тогда вокруг все только начинало происходить, затевалось много нового, в том числе и в медийном поле. Общая идея была — посмотреть на Запад и привезти сюда какие-то идеи, концепты и технологии.

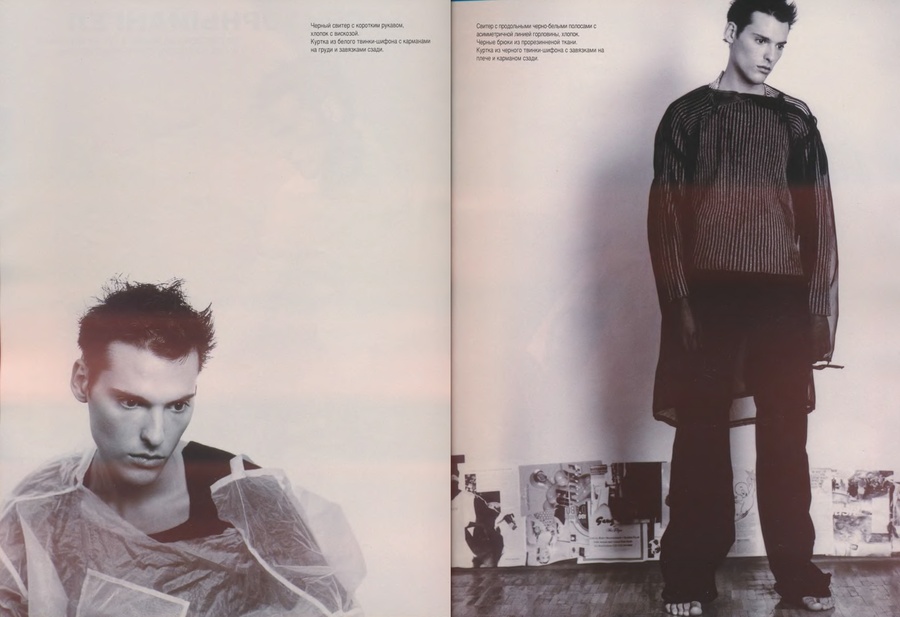

Журнал «ОМ», 1997, № 4 (13)

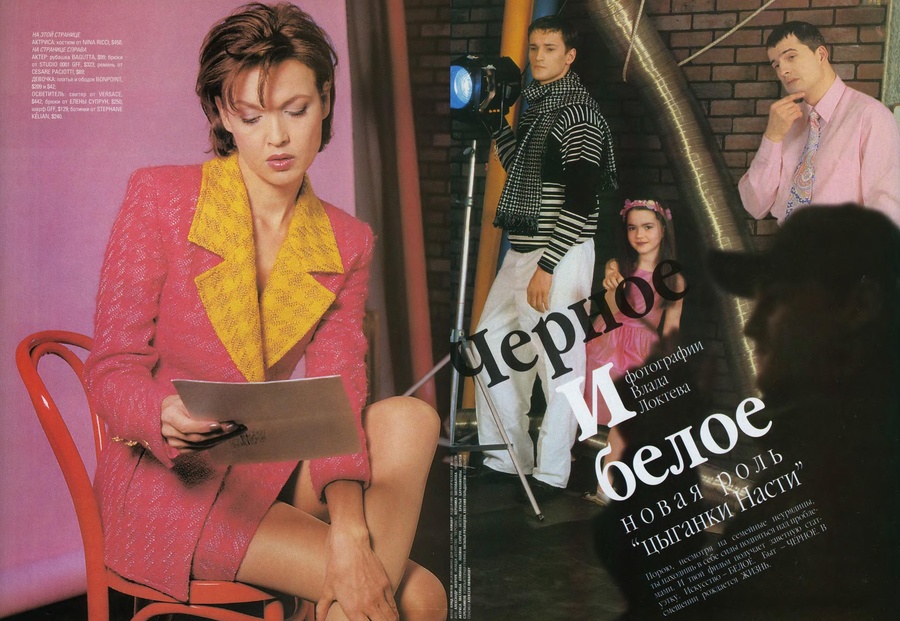

Фото: Влад Локтев⠀ ⠀

Стиль: Алишер

Анзор: Я сам в то время тоже не знал, чем заняться, кроме разве что того, что хотел заниматься чем-то культурным и современным. Чуть раньше мы подружились с Андреем Бухариным, он уже тогда был известным музыкальным критиком. И его пригласил Игорь Григорьев [главный редактор журнала «OM»] быть музыкальным редактором своего нового проекта — журнала «ОМ».

Надо сказать, я тогда был увлечен британскими журналами — The Face, Dazed& Confused, Arena, — можно сказать, что я был сформирован молодежно-культурной журналистикой того времени. До сих пор даже помню имена людей, которые писали в The Face. Так что журнальные форматы — можно сказать, то, на чем я воспитан. Журналистике я никогда не учился, просто читал журналы, которые и стали для меня такими университетами.

Журнал «ОМ», 1997, № 4 (13)

Фото: Влад Локтев

Стиль: Алишер

Модели: имидж-агентство «Персона»

Анзор: Андрей [Бухарин] заказал мне несколько статей про музыку, кажется, для первого номера «ОМа», который вышел в 1995-м. Я как-то сразу прибился к «ОМу», мне он очень понравился, и я не сомневался в его потенциале. Потом, довольно быстро — а тогда вообще все очень быстро развивалось, каждый год появлялись новые журнал и медиа-проекты — Саша Кулиш, который был редактором кино, ушел делать новый журнал «Premiere», а я стал киноредактором «ОМа». Потом, через пару лет, когда Григорьев немного выгорел и ушел, я стал главным редактором — это был, кажется, ноябрь 1998-го, сразу после экономического кризиса. И был главным редактором до 2003-го.

Журнал The Face, апрель 1998

Анзор: Мода меня всегда интересовала, но скорее как часть современной культуры — я ее воспринимал, опять-таки, через призму The Face с Александром Маккуином на обложке. «ОМ» был разбит на разделы по темам культуры, модой я не занимался, и в российской моде тогда ориентировался весьма слабо. Разве что Света Рейтер, которая тогда писала о моде в журнале, водила меня на какие-нибудь мероприятия. Вообще «ОМ» формально был мужской журнал, у нас, помню, был еще раздел про красоту и уход за собой; Игорь Григорьев тогда очень пропагандировал эту тему ухода и усовершенствования себя.

У «ОМа» всегда была довольно демократичная структура, хотя Григорьев и был вполне жестким руководителем. Мы всегда вели конструктивные разговоры и принимали решения коллективно. Каждый имел свое представление о прекрасном, и мог вынести свою идею на рассмотрение.

Анзор: У «ОМа» всегда была довольно демократичная структура, хотя Григорьев и был вполне жестким руководителем. Мы всегда вели конструктивные разговоры и принимали решения коллективно. Каждый имел свое представление о прекрасном, и мог вынести свою идею на рассмотрение. И «ОМ» практически сразу стал очень популярным. Григорьев, который был известен своей любовью к вечеринкам и умением их организовывать, уже через год отметил «день рождения» журнала громкой вечеринкой; через два года, кажется, второй день рождения отмечали в клубе на Пушкинской, с присутствием Пугачевой и Агузаровой и чуть ли не с прямой трансляцией по «Муз-ТВ».

«ОМ» тогда был очень тесно связан с шоу-бизнесом; сферы моды, как таковой, по сути еще не существовало. Мода была как бы важная часть современной культуры, и поэтому надо ее делать. То есть ни рынка, ни вещей, ни тем более рекламодателей толком не было. В каждом номере были одна-две съемки или материал о дизайнере; я иногда показываю студентам эти ранние съемки, они сейчас выглядят одновременно и немного комично, и невероятно круто. Это был такой период обучения всех нас, все учились, делая съемки, журналы, просто своими руками.

CD из ноябрьского выпуска 1997 года журнала ОМ

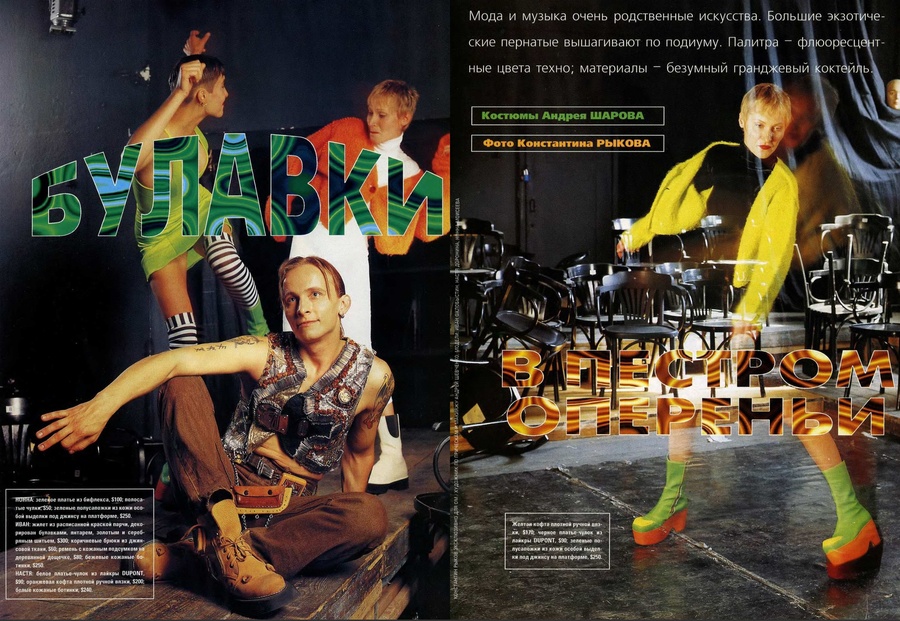

Анзор: Например, помню съемку с одеждой Андрея Шарова, где снимался Иван Охлобыстин в роли рэйвера; или съемки художника Арсена Савадова, который делал нарочито провокационные истории — даже по тем временам очень провокационные, что уж сейчас говорить.

Года через полтора-два после начала работы стало ясно, что в этой области есть рынок. Он был совершенно хаотичным, магазины торговали, кто чем горазд. Какая-то структура в области моды стала складываться только в конце 2000-х годов. А до этого были просто магазины, для съемок использовали то, что было у них в наличии. Помню, был магазин, который продавал ботинки Dr.Martens и популярную марку Buffalo, вот он давал от себя рекламу, то есть это была не реклама этим марок, а реклама магазина, который их продает.

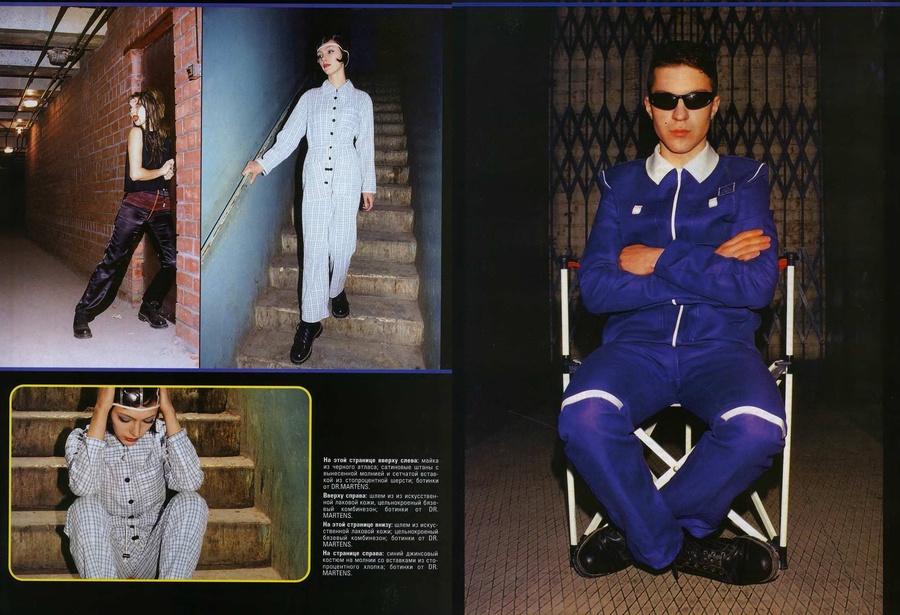

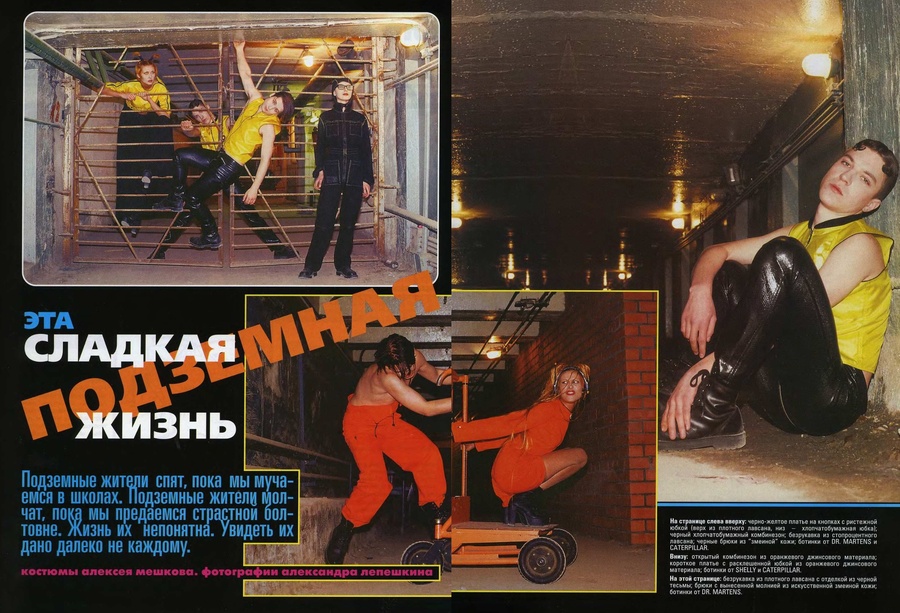

«Эта сладкая подземная жизнь»

съемка с обувью Dr. Martens

Журнал «ОМ», 1996, № 6 (6)

Фото: Александр Лепешкин

Костюмы: Алексей Мешков

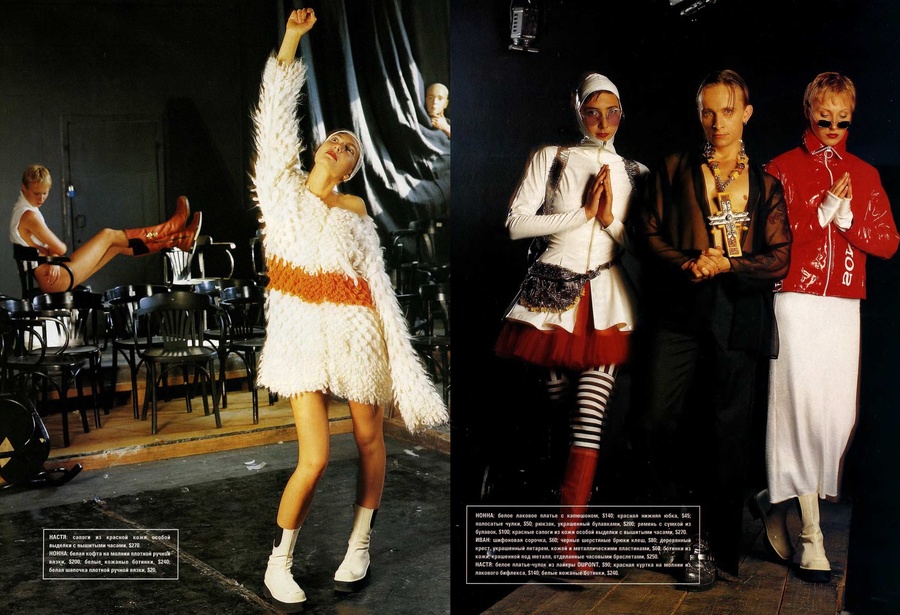

«Булавки в пестром опереньи»

Журнал «ОМ», 1997, № 4 (13)

Фото: Константин Рыков

Костюмы: Андрей Шаров

Модели: Иван Охлобыстин, Настя Доронина, Нонна Моисеева

Анзор: Мне вообще кажется, что в первой половине 1990-х, вопреки тому, что сейчас может показаться, мода не играла особой роли. Это было время музыки, музыка диктовала все. Если посмотреть на те же The Face или Dazed ранних 90-х, там очень немного моды, одна с половиной съемка. Конечно, она присутствовала, но не была визитной карточкой журнала, как это стало позже. Мы и не считали себя фэшн-журналом, хотя иногда публиковали материалы на эту тему. Потом, к концу 90-х, мода стала очень значимой, и все более и более важной в сфере медиа.

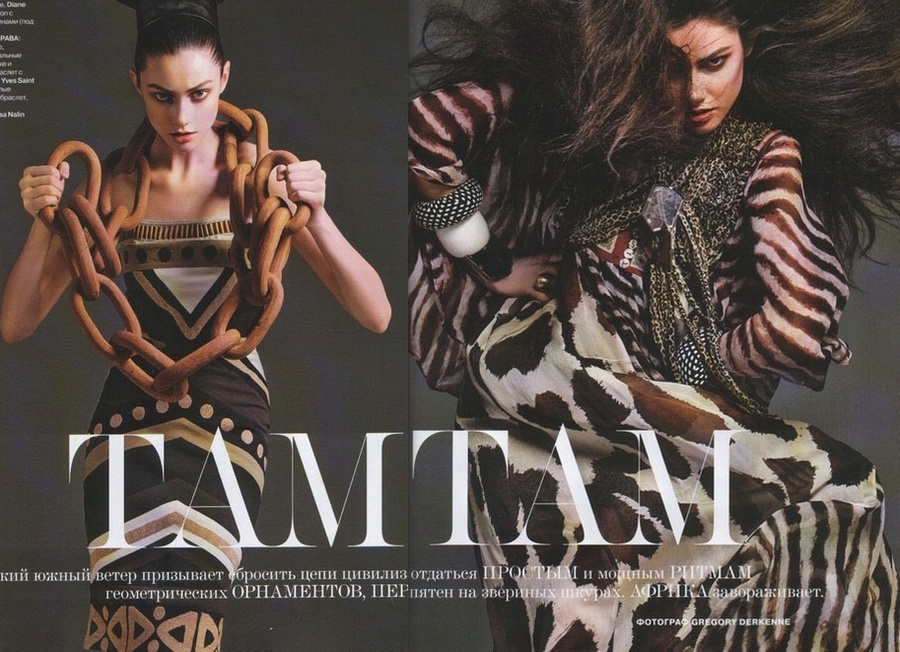

Тогда в России появились и глобальные издания — собственно, Elle вышел чуть ли не в том же году, что и «ОМ», в следующем году появился Harper’s Bazaar. В течение трех-четырех лет на рынке появились все журналы, которые только могли появиться. А уж из запуска Vogue сделали совсем событие, он пришел одним из последних и на уже более-менее подготовленный рынок.

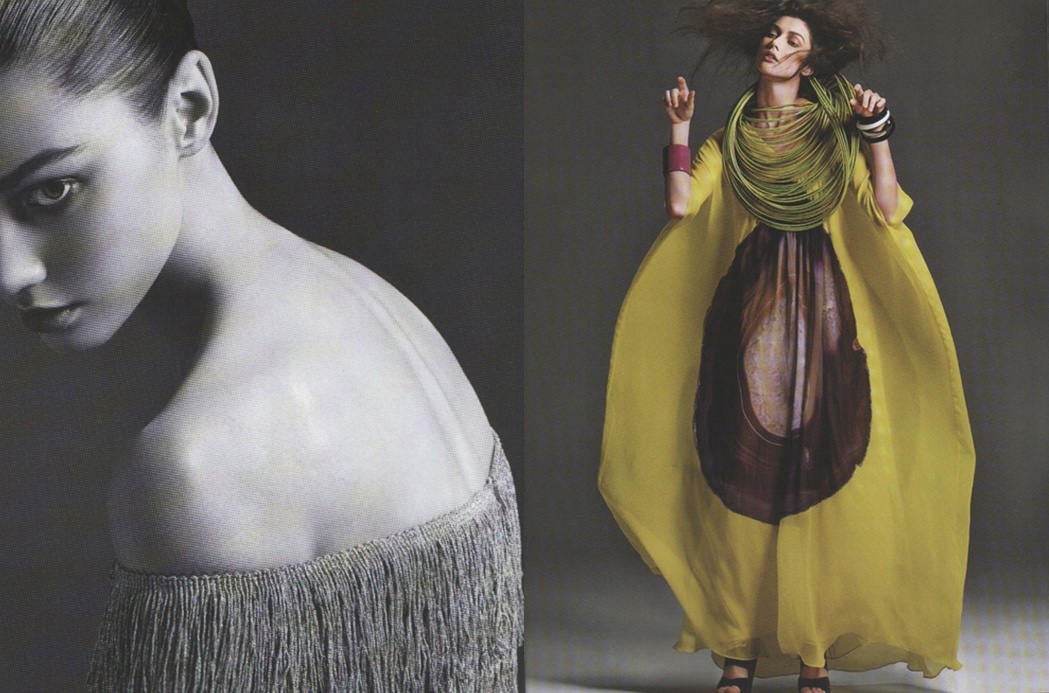

Анзор: И вот рубеж 1990-х-2000-х — это был момент, когда стало очевидно, что эстетика, дух времени меняется. Мир вдруг захотел быть как можно более люксовым. Дизайн журналов стал минималистичным, в отличие от броского стиля, который доминировал в начале-середине 90-х. Съемки тоже изменились, и в целом мир стал более «лакшери» что ли.

Для меня точкой отсчета этого — как раз рубеж 99/00, Y2K; разные вещи как-то одновременно и естественно случились. В этот момент — или к этому моменту — появились журналы Wallpaper, Numéro, магазин Colette, вышел сериал «Секс в большом городе», появился Мартин Маржела. Маржела сначала прозвучал так, как все тогда воспринималось — через жест (анонимность); типа вот такие крутые штуки придумывают. А потом уже оказалось, что вещи, стиль, который он делал, это гораздо больше, чем жест. В начале 2000-х Margiela был не просто первым выбором, это стало внутренним культом, инсайдерским знанием.

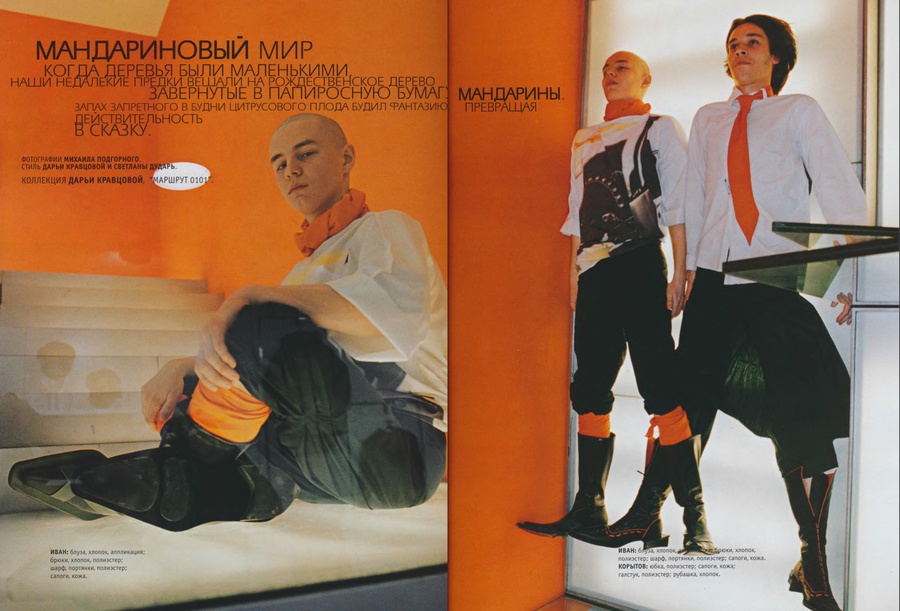

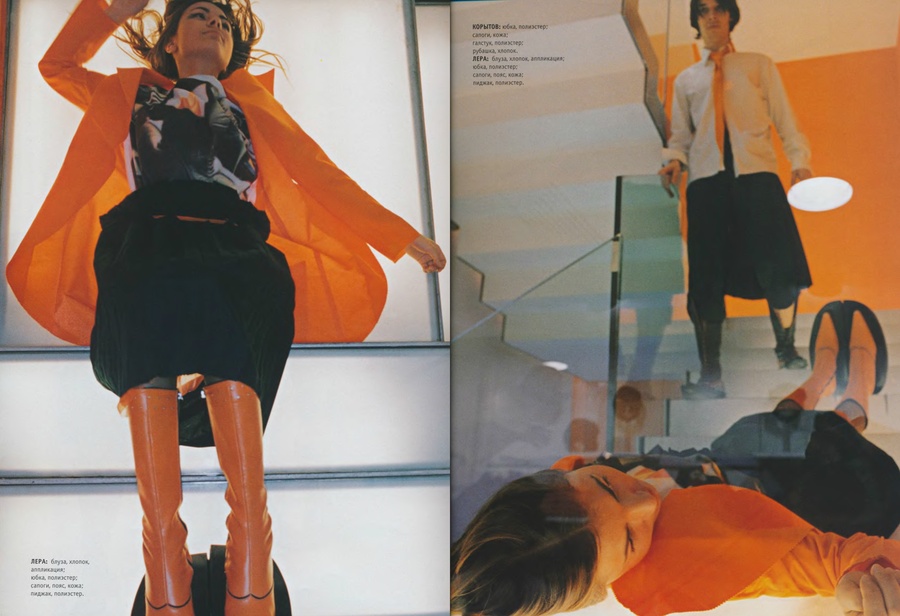

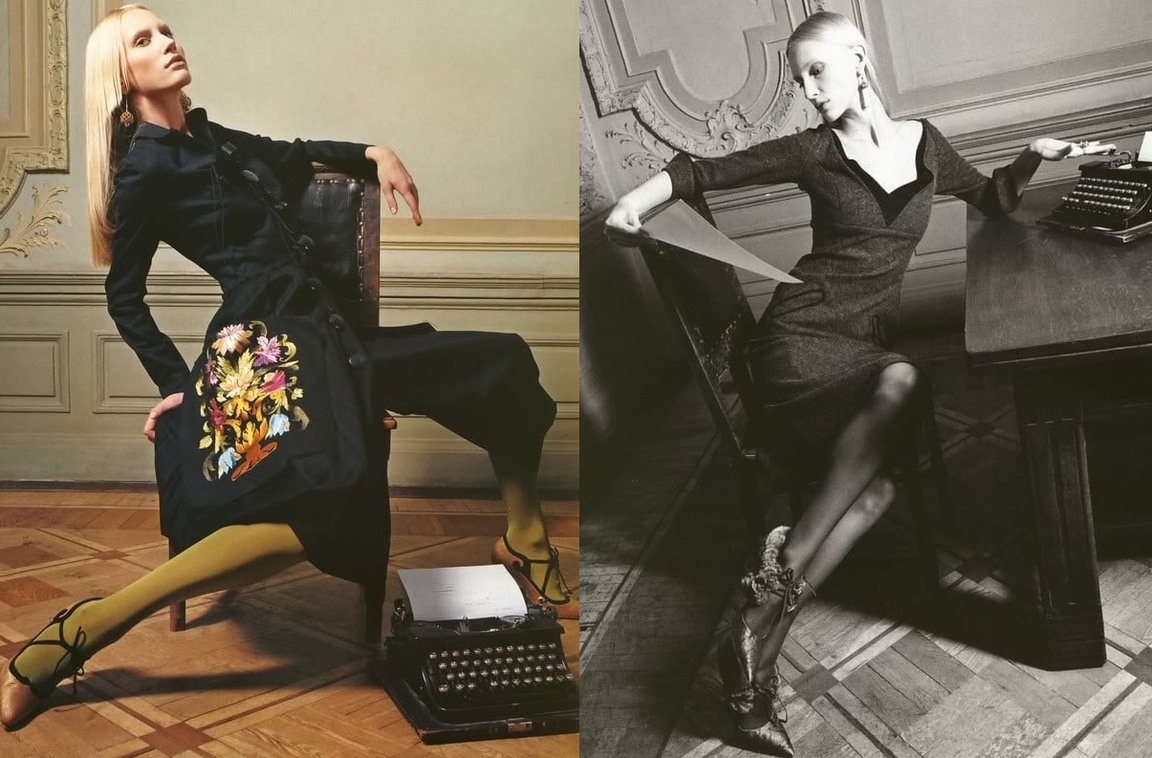

«Мандариновый мир»

Журнал «ОМ», 2000, № 12 (49)

Фото: Михаил Подгорный

Стиль: Дарья Кравцова и Светлана Дударь

Коллекция Дарьи Кравцовой, «Маршрут 0101»

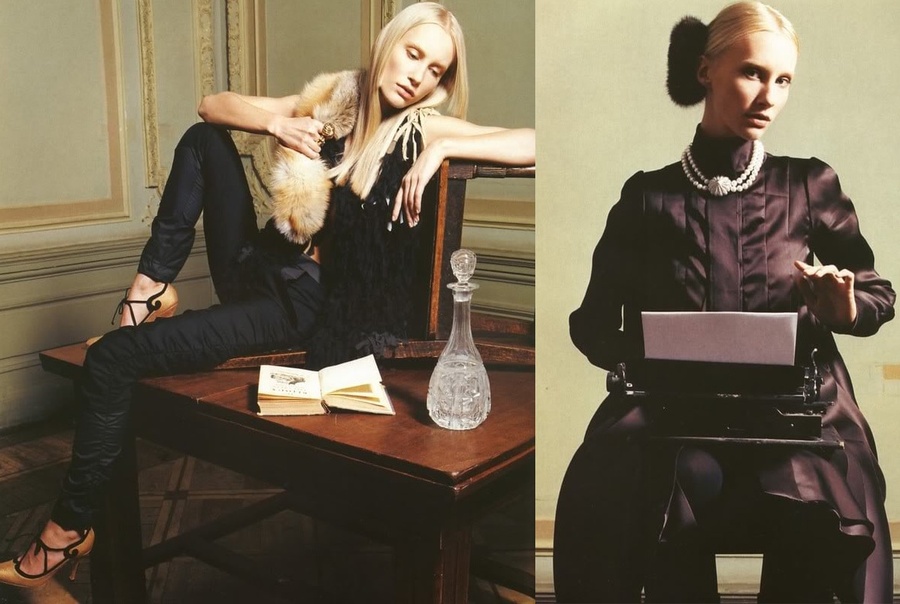

Анзор: За 5-6 лет журнал «ОМ» претерпел значительные изменения визуально и концептуально. Если раньше он был ярким отражением молодежной культуры и современных тенденций, часто делая ставку на вызов и провокацию, то в 2000-е он стал более эстетичным и сдержанным. Мы старались делать съемки со смыслом — тогда уже и фотографы, и стилисты более-менее научились это делать. Мы осознали, что мода — это не просто какой-то отдельный мир, это такой инструмент воздействия и выражения идей, сила которого в том, что люди хотят носить вещи и выглядеть оригинально. В общем, раньше мы в «ОМе» не осознавали значимость рынка моды, но это становилось все более и более ясным. К началу нулевых все такого типа издания, не только у нас, но и в мире, должны были или перестроиться по фэшн-модели или закрыться. Большинство справились с этим, но «ОМ», по объективным причинам, не смог. А я как раз тогда перешел в Harper’s Bazaar.

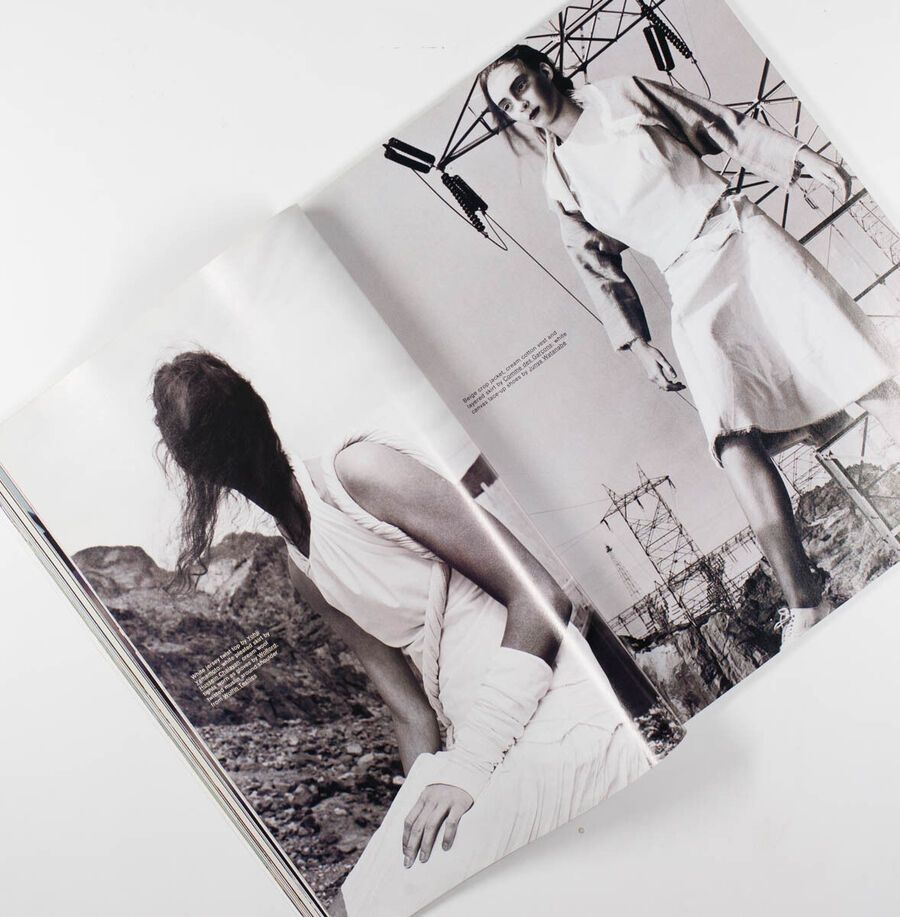

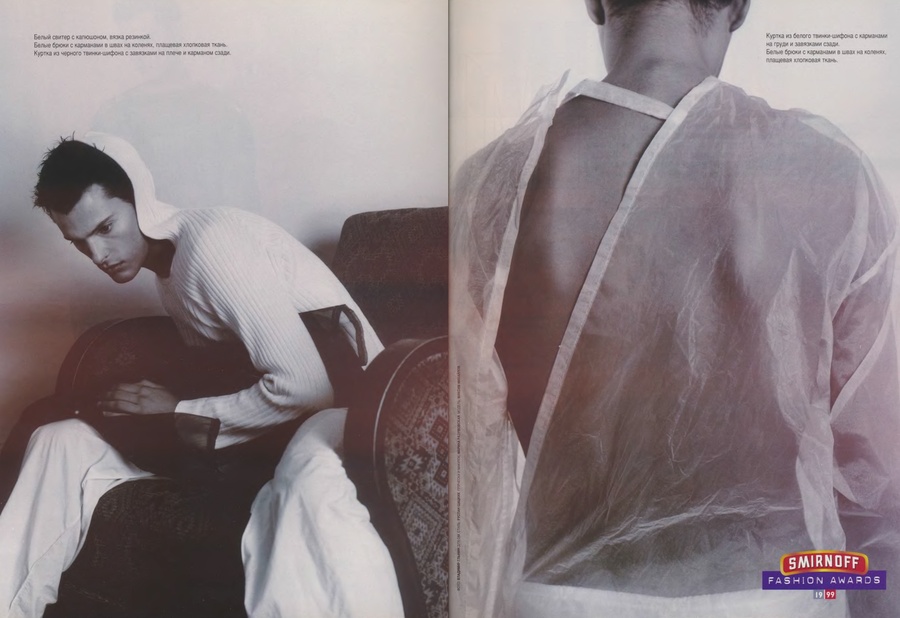

«Беспризорный ангел»

Журнал «ОМ», 1999, № 10 (37)

Фото: Владимир Глынин

Стиль: Руслан Шацких

Коллекция Елены Федоровой

Людмила: Если вернуться к той моде, которая появлялась на страницах «ОМа». Что снимали? Снимали ли российских дизайнеров? Изменилось ли отношение к российским дизайнерам, когда появилось понимание, что мода — это мода?

Анзор: Для меня тема российского дизайна связана скорее с Harper’s Bazaar. В «ОМе» мы снимали российских дизайнеров в первые годы, но этому не придавалось особого значения. Популярная рок-группа или дизайнер Андрей Шаров представляли для нас примерно одинаковый интерес. В ранних номерах было мало съемок, которые можно было назвать модными в современном понимании.

Съемки российских дизайнеров часто были простым способом сделать фотографии, необходимые для наполнения журнала. В то время не было шоу-румов, поэтому стилисты брали вещи из магазинов. Если вещь была испорчена в процессе съемки, то журнал обязывался оплатить ее. Это было постоянной головной болью, потому что на съемках вещи, как известно, часто портятся. Каждая съемка заканчивалась разборками с магазином, и стилисты, которые этим занимались, были такими бойцами, прошедшими через огонь и медные трубы общения с магазинами.

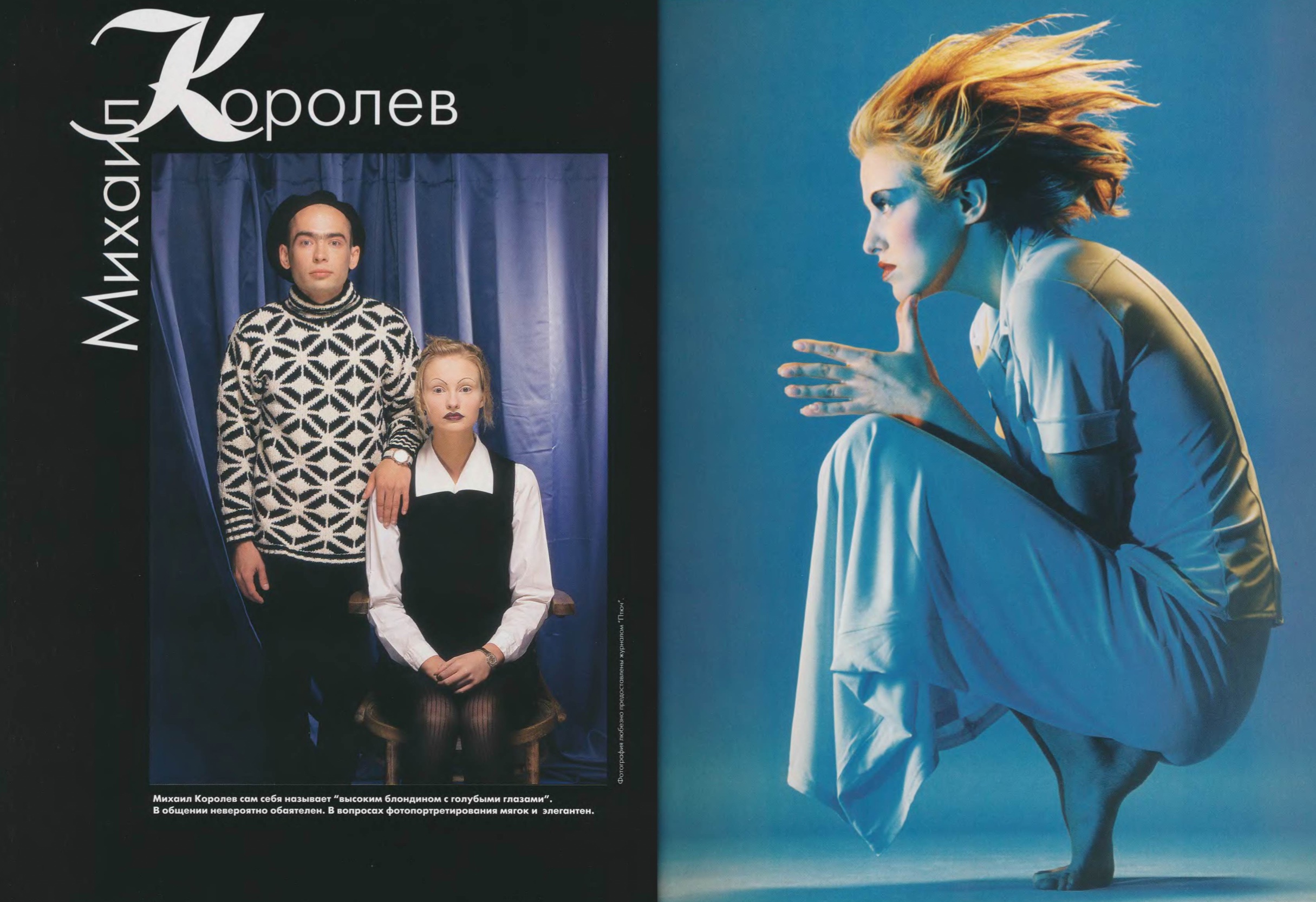

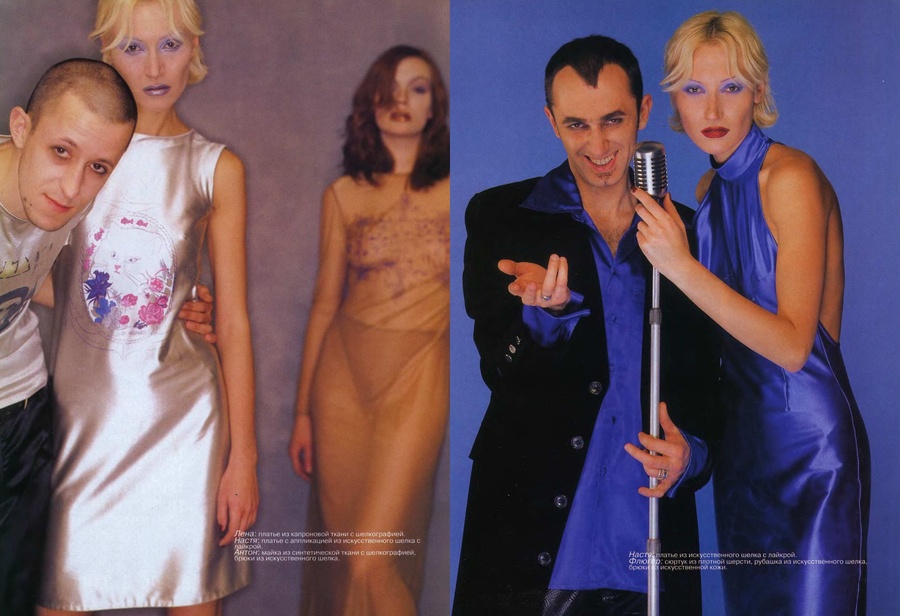

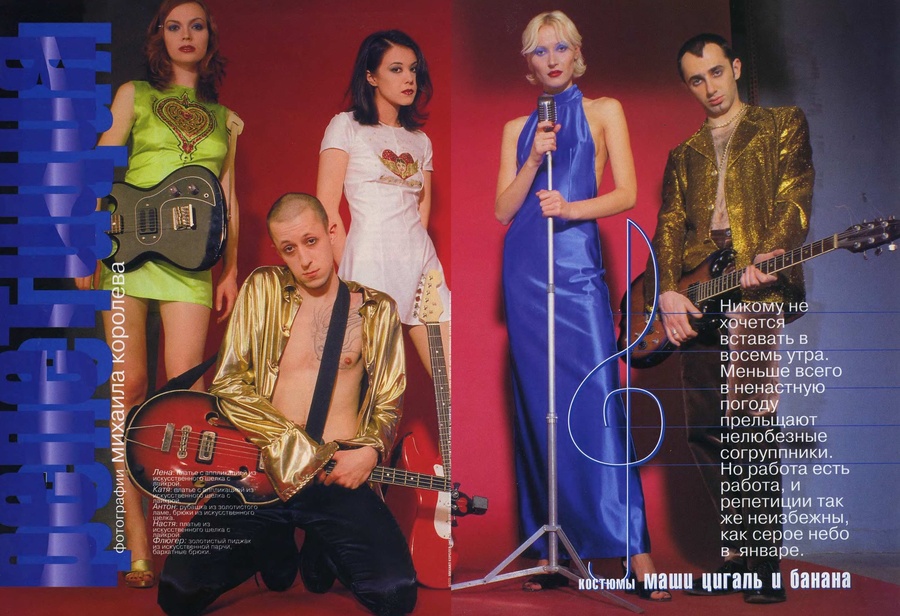

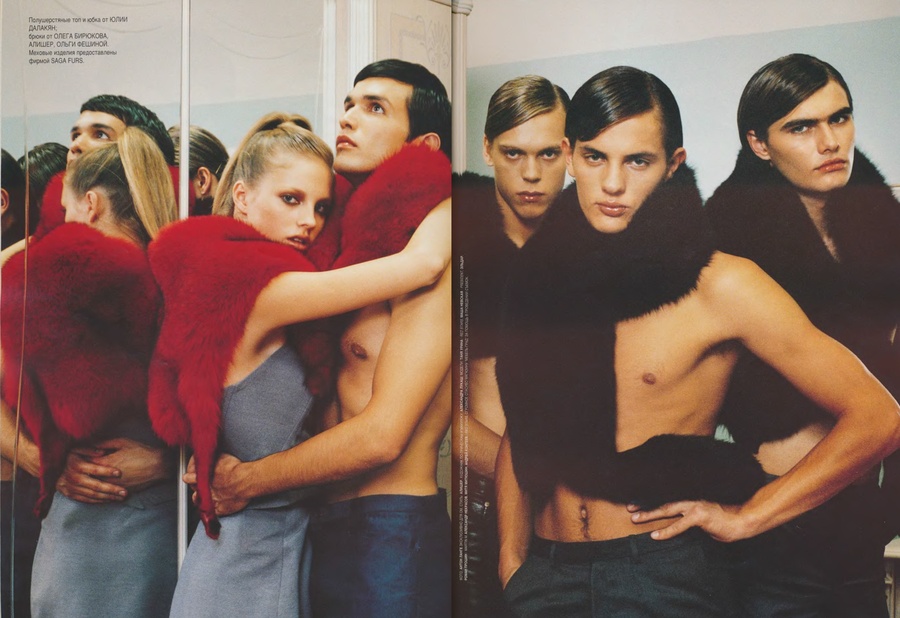

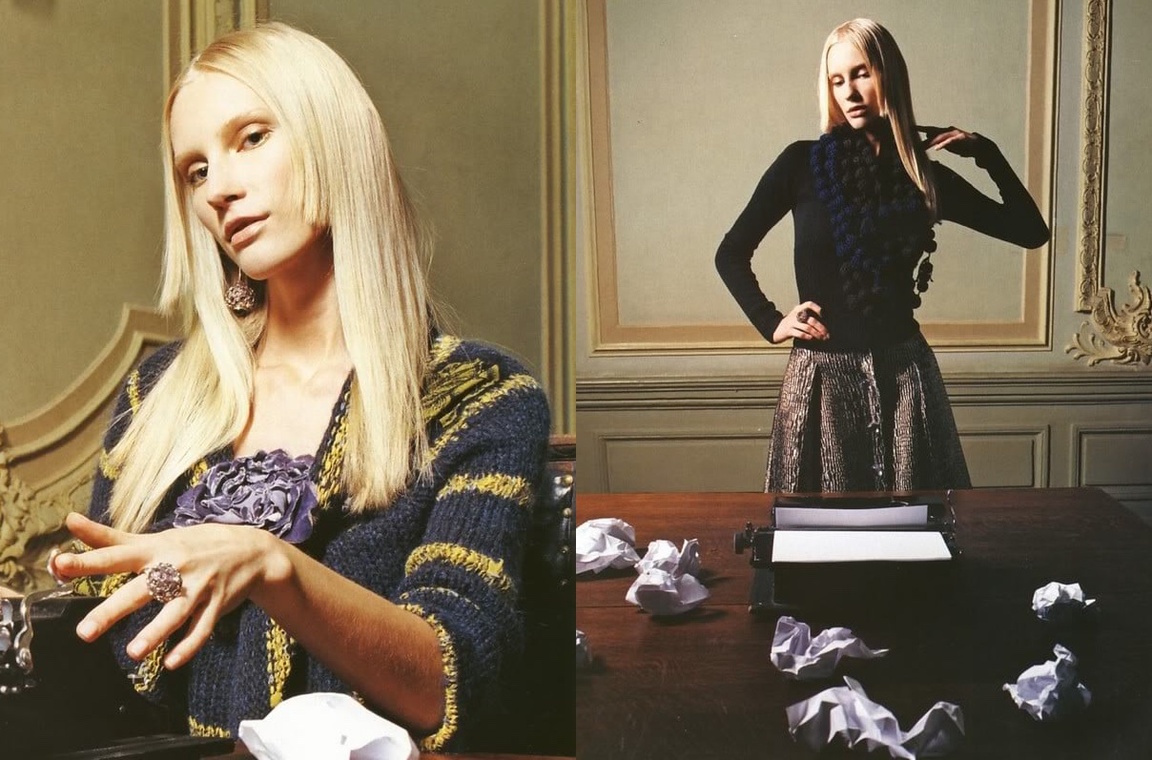

«Репетиция»

Журнал «ОМ», 1997, № 1-2(11)

Фото: Михаил Королев

Костюмы: Маша Цигаль и Банан

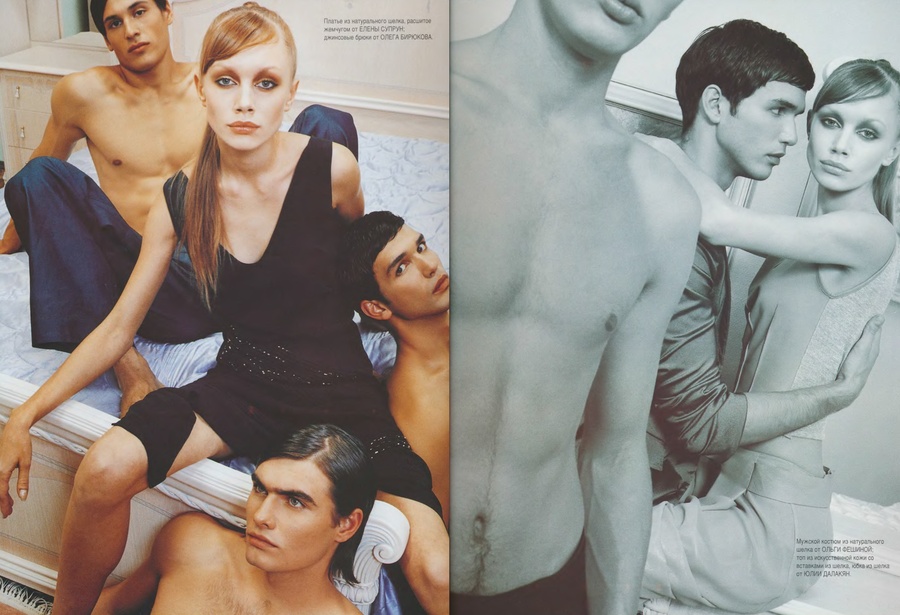

Анзор: Тогда еще не сложилось механизма, и люди не понимали, как это работает. В отличие от брендов, магазины часто мыслят прикладными категориями. Когда они дают вещи для съемки, они ожидают, что потом читатели придут к ним за покупками. Но в моде это работает не так, и российские дизайнеры стали спасением в этой ситуации. Я помню съемки Маши Цигаль, тогда начинающего дизайнера, коллекций Татьяны Парфеновой, Юлии Далакян.

Тогда еще не сложилось механизма, и люди не понимали, как это работает. В отличие от брендов, магазины часто мыслят прикладными категориями. Когда они дают вещи для съемки, они ожидают, что потом читатели придут к ним за покупками. Но в моде это работает не так.

Людмила: Ты упомянул стилистов, которым приходилось общаться с магазинами. А кто стилизовал для «ОМа»? Можешь вспомнить кого-то?

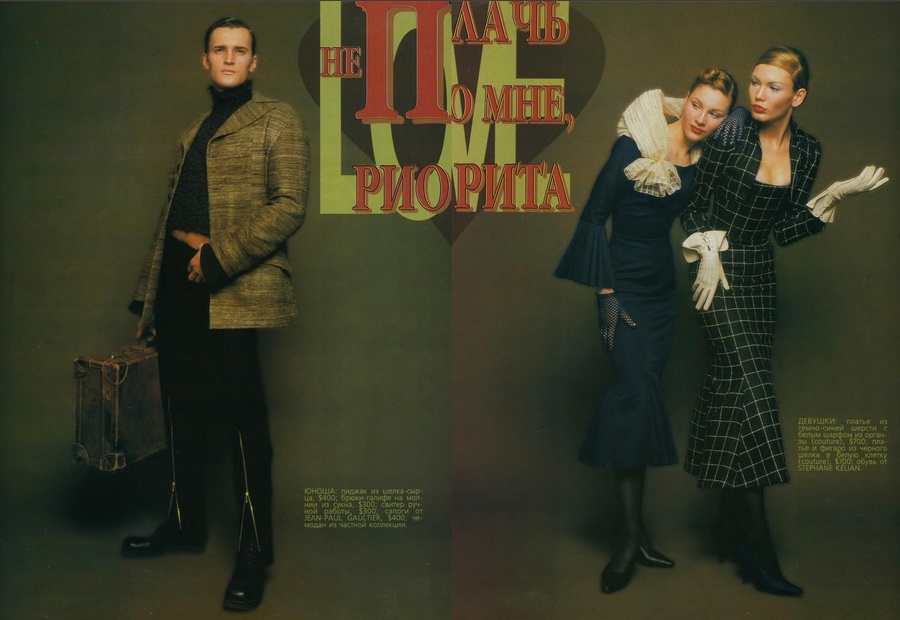

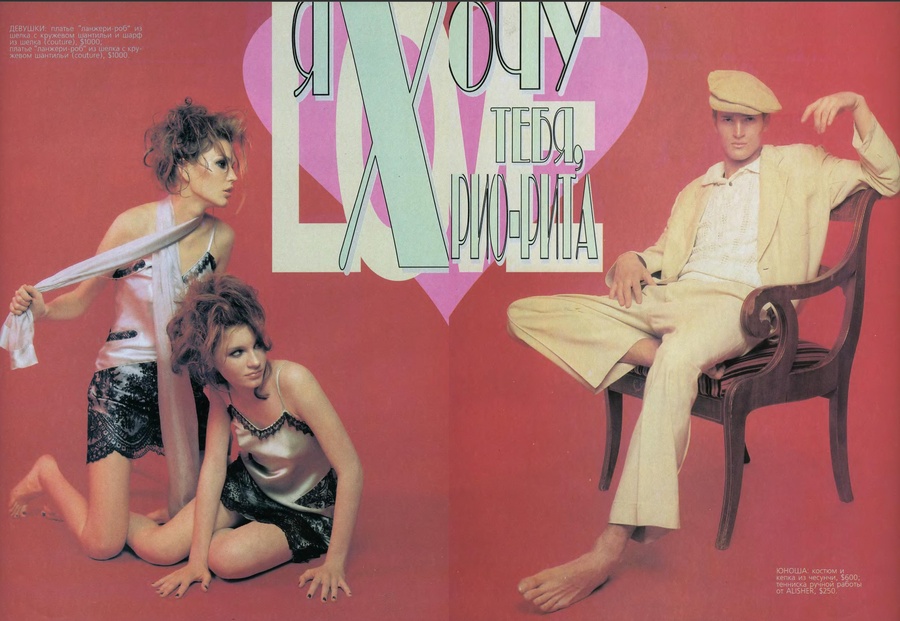

Анзор: Конечно. Примерно половину обложек снял Алишер [известный стилист конца 1990-х]. Он не был штатным сотрудником, но мы всегда знали, что можем обратиться к нему. Потом мы с ним же начали делать съемки немного другого типа — не героя на обложку, а именно съемку моды, в которой есть кадр на обложку. Помню, как я мучился, когда какая-то его съемка мне не понравилась, я не знал, как ему об этом сообщить, что не поставлю ее на обложку. И когда на рубеже 2000-х мы стали снимать больше моды, мы начали приглашать стилистов для работы над проектами. Работа в этой сфере, вопреки тому, что многим кажется, требует профессионализма и со стороны заказчика, и со стороны исполнителя. В «ОМе» же никогда не было больших гонораров, зарплату иногда платили раз в три месяца, и все работали скорее на энтузиазме. В общем, нам было сложно.

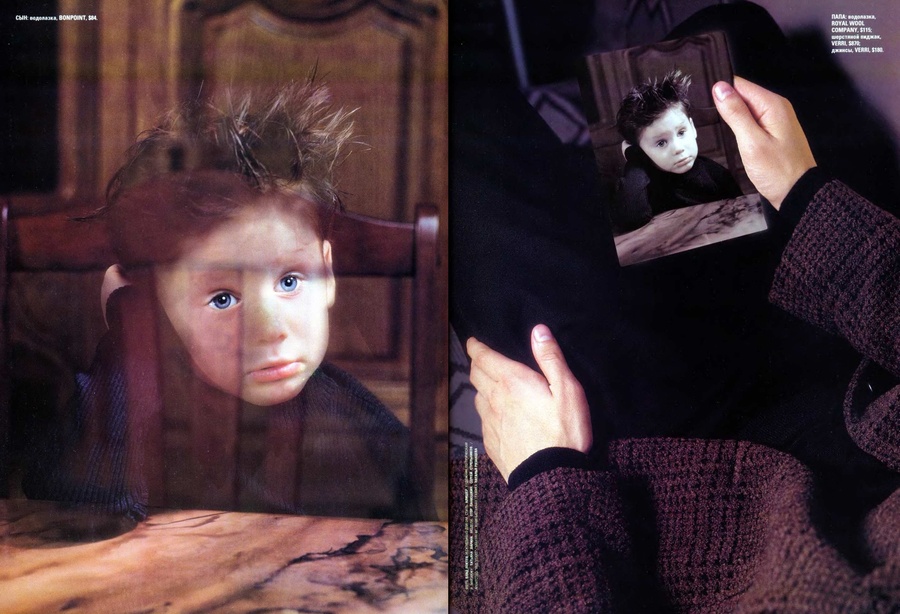

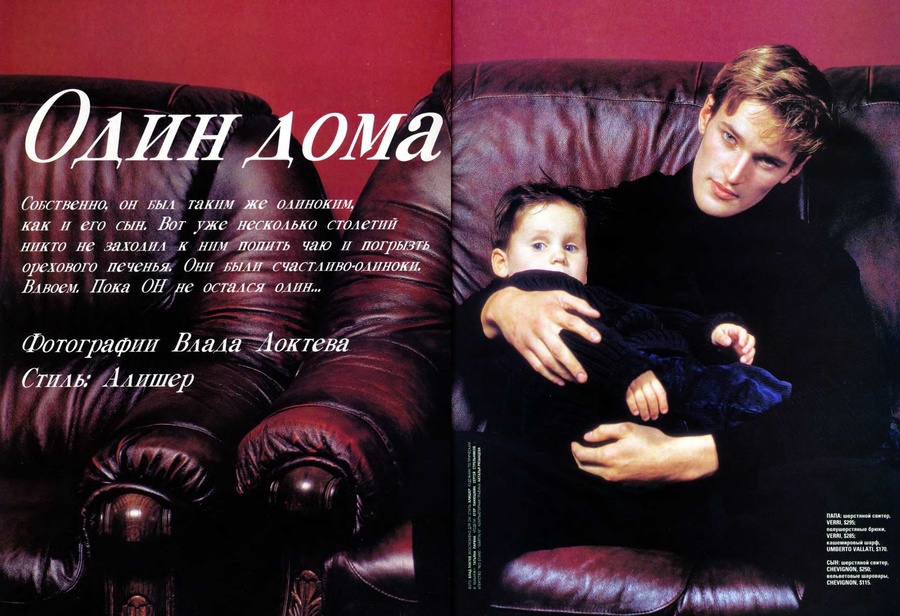

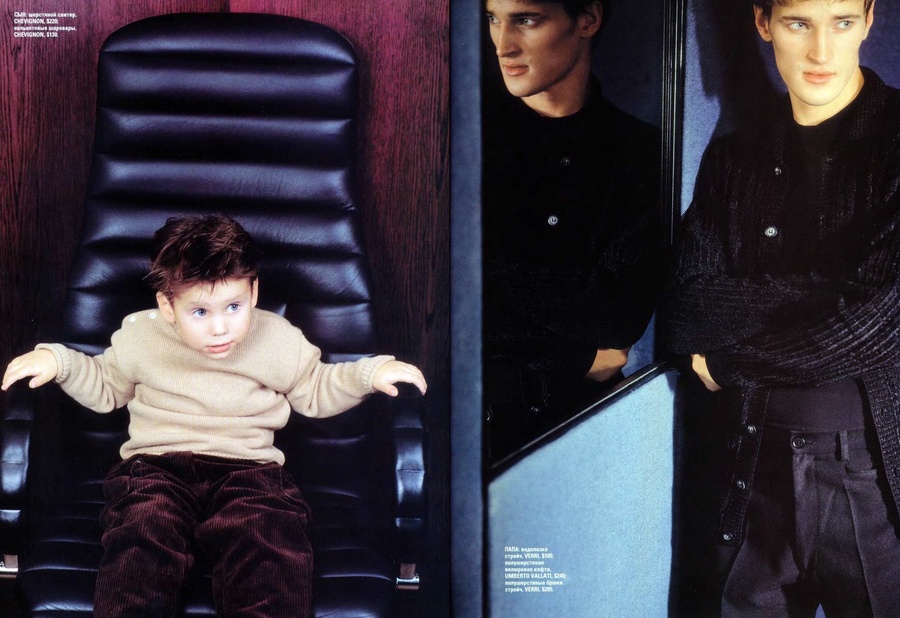

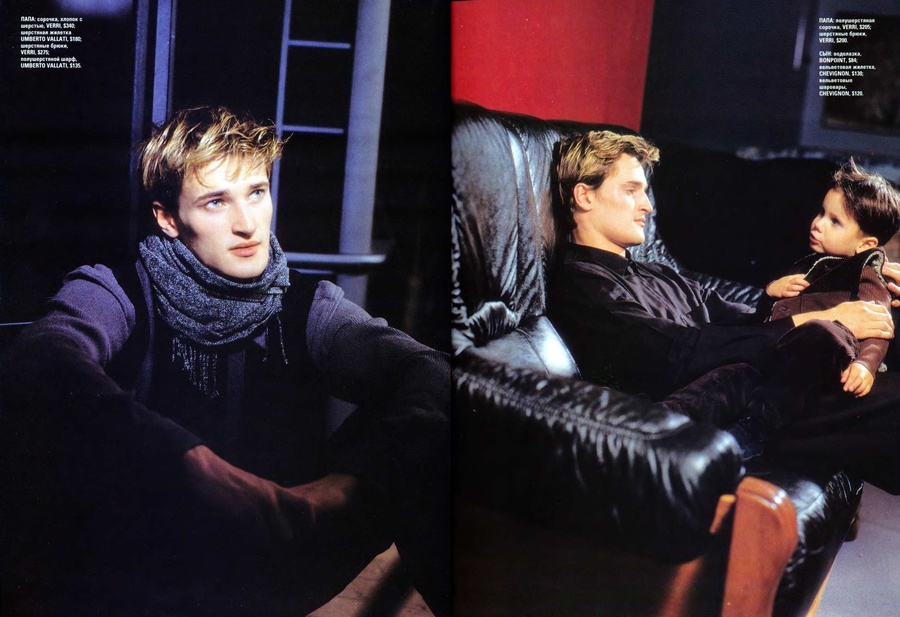

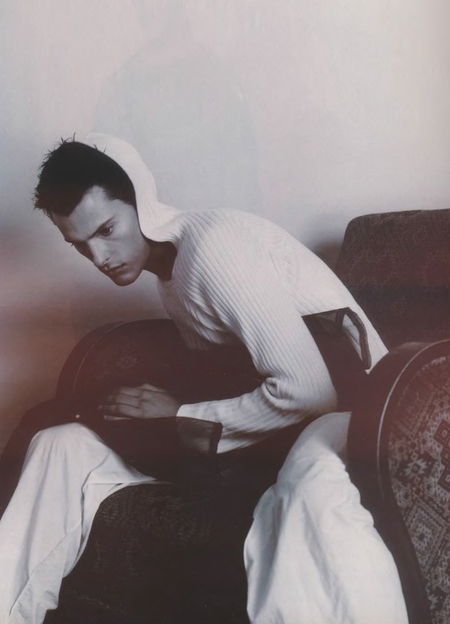

«Один дома»

Журнал «ОМ», 1997, № 11(19)

Фото: Влад Локтев

Стиль: Алишер

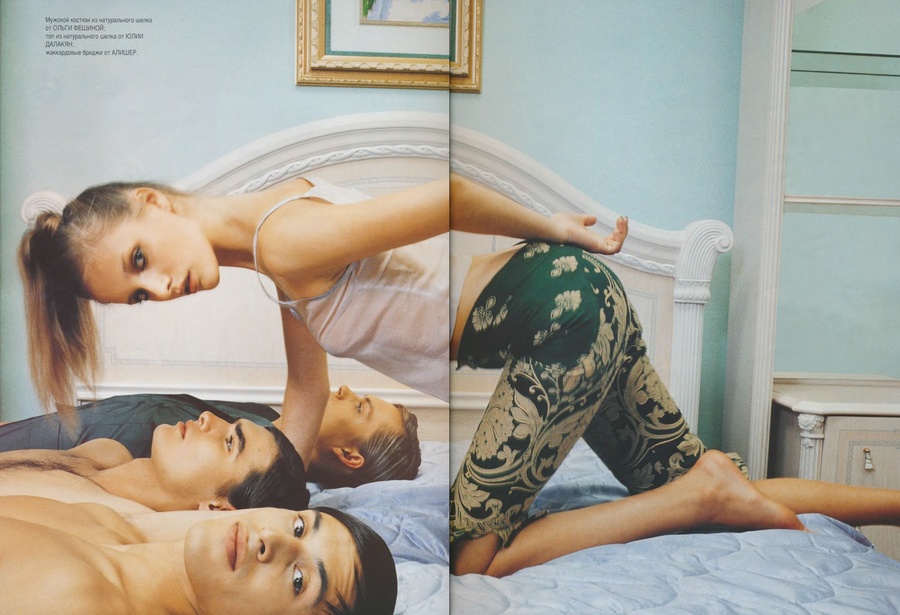

«Götterdämmerung»

Журнал «ОМ», 1999, № 10 (37)

Фото: А. Ланге

Стиль: Алишер

В середине 1990-х мы жили ради идеи. Я многократно видел, как люди живут ради идеи в медиа, и это не зависит от того, платят им за это или нет. Главное — это ощущение. Однако со временем оно начало ускользать.

Людмила: Ты решил уйти в Harper’s Bazaar, чтобы зарплату платили каждый месяц? [смеется]

Анзор: Ну и стало очевидно, что время изменилось, и мы уже не те, что были раньше. В середине 1990-х мы жили ради идеи. Я многократно видел, как люди живут ради идеи в медиа, и это не зависит от того, платят им за это или нет. Главное — это ощущение. Однако со временем оно начало ускользать. Стало понятно, что журнал утратил что-то важное. Для меня решающим моментом стало появление журнала «Афиша», который занял позицию, которую ранее занимал «ОМ», и это было очевидно для всех.

На мой взгляд, «ОМ» всегда был хорошим изданием. Но, наверное, сама модель журнала о молодежной культуре в конце 90-х требовала изменений — это же и случилось в итоге со всеми, с Dazed, например; а мой любимый The Face, главный журнал на свете, просто, как и «ОМ», не выжил по экономическим же причинам. В какой-то момент стало очевидно, что любая финансово нестабильная вещь превращается в психологическую проблему со всех сторон. У нас были конфликты с издателями, и в какой-то момент я понял, что нужно двигаться дальше.

Анзор: В этот момент в Harper’s Bazaar сменился редактор, ушла редакция, и искали новых сотрудников. Место главного редактора заняла Шахри [Амирханова], ей тогда было двадцать с хвостиком. Многие не признавали ее из-за юного возраста, и ей требовалось взять в команду своих людей. Старая редакция не хотела принимать новое, а Шахри хотела создать новый журнал.

Мы на этом и сошлись. Это был журнал, который можно было делать со всем размахом — с достойным бюджетом и с возможностями. И делать по-новому. Это была интересная задача. Потом, спустя пять лет, Шахри тоже выгорела и ушла, и я стал главным редактором Bazaar. Именно с того момента, я считаю, я стал ориентироваться в моде. Большой международный журнал, как Bazaar — это ведь уникальная площадка для обозрения, самая удобная точка наблюдения за модой, откуда видны вся ее структура и все ее закоулки. Точнее, тебе настойчиво и постоянно их показывают.

Людмила: А что хотели внедрить нового в плане моды? И часто ли обращались к российским дизайнерам?

Анзор: Не было спора между российскими и зарубежными дизайнерами, а скорее между передовыми, новыми дизайнерами и теми, которые казались слишком очевидными. Никто не собирался кого-то отменять, скорее хотелось показать что-то свежее и неочевидное. Российские дизайнеры были в некотором роде олицетворением этого устремления. Мне кажется, здесь, как и во всем прочем, речь должна идти не про происхождение, а про образ и вещи, оригинальность марки.

«Облом»

Журнал «ОМ», 1999, № 5-6 (34)

Фото: Борис Хигрин

Стиль: Руслан Шацких

Анзор: Было и есть некоторое количество российских брендов, которые мне казались и кажутся обладающими своим почерком, своим лицом и уникальным стилем. А дальше многое зависит от степени окультуренности индустрии моды, условий, в которых все это произрастает. Я убежден, что у нас в моде потенциал большой, потому что несмотря на отсутствие этой самой сложившейся среды и микроклимата, бренды были и есть, есть дизайн и стиль. Денис Симачев, Алена Ахмадуллина, Гоша Рубчинский, Walk Of Shame, Inshade, Ushatava, всех не назову, конечно.

Людмила: Nina Donis?

Анзор: Они в первую очередь. Nina Donis — это культовый бренд, который абсолютно конкурентен на любом рынке, включая парижский. Но они сознательно сохраняют свою камерность.

Анзор: Слово «мода» может иметь разные толкования, внутри этого понятия существуют свои срезы, которые не всегда пересекаются между собой. Проблема заключалась в том, что российские дизайнеры воспринимались как отдельный срез моды, который существовал вне международных структур и полей внимания. Хотя иногда эти два среза пересекались, они не жили в одном пространстве. Когда мы говорили о моде, мы имели в виду международные модные тенденции и все связанные с ними мероприятия.

В Москве с самого начала сложилась особая ситуация, связанная с неделями моды. Они не совпадали с международным календарем и не были особенно популярны в медийной среде. Я не знаю, почему так произошло. В любом случае, казалось, что наши недели моды и международные события происходят в разных часовых поясах и пространственных измерениях, и никто особо не интересовался этим разнобоем. Возможно, некоторые редакторы Harper’s Bazaar посещали российские недели моды, но это было совершенно иначе, чем когда они посещали парижские недели. Они были скорее заинтересованы в отдельных брендах и точно не проводили на российских показах целую неделю.

Проблема заключалась в том, что российские дизайнеры воспринимались как отдельный срез моды, который существовал вне международных структур и полей внимания. Хотя иногда эти два среза пересекались, они не жили в одном пространстве.

Людмила: И снова о российских дизайнерах. Были ли и есть в твоем гардеробы какие-то вещи российских дизайнеров?

Анзор: Конечно. Те же самые Nina Donis, Гоша Рубчинский, Денис Симачев, Inshade, WOS. И даже Liars Collective. Больше всего, наверное, Гоши, и Симачева — это все я покупал сам, за собственные деньги, просто в магазинах. Надо сказать, коллекции Дениса Симачева периода расцвета впечатляют до сих пор. Хотя самые характерные вещи и приемы Симачева не совсем соответствуют моему вкусу (например, мне не нравились его знаменитые футболки), у меня до сих пор много его вещей, которые я просто храню. Например, есть такой пиджак из коллаборации с Нино Черутти, абсолютно совершенная в своем роде вещь; как-то раз, помню, в Лондоне на фэшн-мероприятии, когда я курил на улице, ко мне вдруг подошел охранник (что для Лондона совсем не характерно) и спросил, где я такой взял. Вот такое признание дизайнера из России.

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media

Читайте другие интервью архива ↓