Свет в театре. Время и взгляд.

Концепция

«На что мы глядим, когда глядим на кого-то? И когда мы ощущаем на себе чей-то взгляд, то идет ли речь обо мне, на которого глядят?”(2)

Театр и свет — два неразрывных понятия, образующих единую смысловую систему. Физические особенности светового освещения в рамках постановки обрели свою полную концептуальную силу с расширением спектра технологических возможностей. Естественные источники, используемые со времен античности, перестали быть условием и стали опцией, войдя в арсенал прочих средств выразительности на сцене. На данный момент мы можем работать с невероятным количеством вариаций освещения, раскрывая всю символическую, знаковую, метафорическую, жестикулярную и физическую суть постановки.

Обращаясь к свету не только и столько как к необходимости для наблюдения за окружающим миром, но как к полноценному медиуму, имеющему собственное множество психологизированных особенностей воздействия на зрителя, или как к самостоятельному исполнителю мы в первую очередь обращаемся к первородной сути, искренней ценности света в его коммуникации с человеком. Многие художественные, философские и психоаналитические концепции также обращаются к свету как к метафоре «Взгляда извне», наделенного субъектностью, то есть полноправной сущностью вне нашего «Я», обладающей собственной волей и, в некоторых случаях, возможностью суждения.

«…и поэтому поток света можно интерпретировать как взгляд даже в отсутствие субъекта в антропологическом смысле. Взгляд есть функция игры между светом и тьмой. Если я освещен, то непременно должен испытывать на себе взгляд другого». (1)

Игра на ощущениях наблюдателя через физические свойства среды вокруг — тонкая художественная материя, анализ которой может оказаться крайне субъективным, поэтому в данном визуальном исследовании свет будет рассмотрен как медиум в призме психоаналитической школы. Свет в театре, подобно лакановскому свету, может быть средством раскрытия (или, наоборот, сокрытия) истинной сути спектакля, создавая иллюзию полноты (у Ж. Лакана — Воображаемое) или подчеркивая невозможность полного понимания (Реальное). Дуальность этих состояний также неуловима как и состояния света, почти импрессионистическое влечение к этой форме — признание ее феноменологической нестабильности и осознание структурообразующего диалога света и тени как двух взаимоподдерживаемых явлений.

Сама по себе работа художника по свету может быть сопоставлена с лакановской идеей символического порядка: свет как элемент, выстраивающий иерархию взгляда, структурирует восприятие зрителя, подобно тому как язык структурирует бессознательное. Эта же функция экстраполируется на «внутрисценический» монтаж самой постановки: кадрирование сцены с помощью света, выявление и обозначение «активных», элементов-акторов через их световую и/или тоновую акцентность. Таким образом, порядок для действия-хаоса (дионисийского празднества) выстраивается через активную фазу света в его очерчивании субъектности или объектности, то есть выявлении иерархии действующих лиц, действий и эмоций для зрителя. Если же мы также определим, что не очерченный светом субъектом начинает чувствовать свое слияние с окружающим миром более сильно, в то время как для субъекта «подсвеченного» границы его физического и психологического «Я» будут проявлены более четко и со всех сторон, то придем к заключению, что именно свет будет ключевым элементом для распределения ролей «актор» и «предмет» (одушевленное — неодушевленное; видимое — невидимое; реальное — воображаемое).

«…еще до появления человеческой фигуры в качестве возможного „сознательного“ наблюдателя я уже предоставлен взгляду другого, то есть свету, в котором другой может меня увидеть». (1)

Говоря об эстетических условностях света, которые были распространены в разные периоды с конца XIX века, я сосредотачиваюсь на положении света как формы, на визуальном опыте, который искусственный свет предлагает зрителю (феноменология), и на способах, которыми свет представляет идеи или концепции (семиотика и поэтика).

Некоторые художники стремились стимулировать эмоции и воображение зрителей с помощью новых и зрелищных, все более ярких технологий освещения или использовали свет для пробуждения эмоций исполнителей. Другие же исследовали взаимосвязь между средствами массового восприятия в представлении, иногда заменяя одно выразительное средство или медиум другим и «инсценируя» при этом выразительный свет вместо человека-исполнителя. Таким образом, историческое сравнение внутри исследования фокусируется на том, как свет влиял на зрителей эмоционально и/или способствовал пониманию произведения.

В рамках данного визуального исследования я постараюсь сравнить особенности использования освещения в нескольких классических для мировой драматической сцены постановок в зависимости от времени их реализации (в XX и XXI вв.) и вывести линию художественных средств выразительности для каждого из случаев.

РУБРИКАЦИЯ Концепция 1. «Гамлет» (1964/ 2015) 2. «Вишневый сад» (1904/ 2015) 3. «Макбет» (1976/ 2018) 4. «Смерть коммивояжера» (1984/ 2012) Вывод Источники

«Гамлет»

«Гамлет» (1964-5, Королевский Шекспировский театр, Стратфорд-на-Эйвоне, режиссер Питер Холл) - Дэвид Уорнер (Гамлет), Гленда Джексон (Офелия). - художник по свету — Джон Бери

В 60-х годах прошлого века появились ранние формы автоматизированного управления светом, однако многие изменения все еще требовали ручного вмешательства. Активно использовались электрические прожекторы, лампы накаливания и реостатные пульты, что позволяло более точно регулировать интенсивность освещения и создавать плавные драматические переходы. Для контрастных ключей использовались «световые пушки» — следящие прожекторы и цветные гелевые фильтры.

В случае с постановкой Питера Холла свету была отведена роль элемента психологизации сцены. Драматический спектр шекспировской пьесы раскрывался через контрастные тоновые и цветовые решения: ключевые монологи Гамлета происходили в темноте, в то время как за фигурой главного героя следовал следящий прожектор, появление фигуры отца Гамлета в качестве призрака сопровождалось полумраком с мерцающими голубыми и зелеными лучами, так сам принц представлялся зрителю актором мира Реального, избранным, гнетущейся личностью во мраке сомнений, а призрак отца — выходцем из мира Воображаемого, растворенным «Я», не обрамленным и не обремененным связью с миром физического.

«Гамлет». Королевский Шекспировский театр. 1965

«Гамлет». Королевский Шекспировский театр. 1965

В сценах пира и придворных собраний свет становился ярким и теплым, контрастируя с мраком одиночества Гамлета, подчеркивая психологическую линию лицемерия двора

«Гамлет». Королевский Шекспировский театр. 1965

«Гамлет». Королевский Шекспировский театр. 1965

Использование этих классических в нашем понимании театральных эффектов на момент 60-х годов прошлого века было новым методом формирования и структурирования образов на сцене и выработкой обновленной традиции художественного языка.

Постановка XXI века (2015, Национальный театр, Лондон, режиссер Линдси Тёрнер) художник по свету — Джейн Кокс, Гамлет — Бенедикт Камбербэтч

Постановка 2015 года под режиссурой Линдси Тернер отличительна в вопросе света и декораций — огромное пространство сцены заполняли темнота, холодные синие лучи LED-прожекторов и следящие за фигурами «световые пушки». Мы можем отметить как заданную предшественниками традицию с уходом в глубокую психологизацию топосов и передачи состояния персонажей, так и более яркие авторские ходы, созданные благодаря техническому обновлению театров.

«Гамлет». Национальный театр, Лондон. 2015

В сценах с безумием Офелии свет менялся синхронно с музыкой, переходя от теплого к резкому белому, подчеркивая хаос вокруг и внутри героини. Также для постановки была использована технология видеомэппинга, создававшая иллюзию разрушающегося дворца в финале.

«Гамлет». Национальный театр, Лондон. 2015

Многими критиками также было отмечено «сияние, подобное солнечному» (7), озаряющее фигуру Гамлета. В этом случае свет работал не только «нимбом», символом-выделителем, — он будто ослеплял героя, передавая его трагическую, но абсолютно недостижимую близость к миру счастья и душевного покоя.

«Гамлет». Национальный театр, Лондон. 2015

«Вишневый сад»

Постановка начала XX века (1904, МХТ, режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко) сценограф — Виктор Андреевич Симов

В начале XX века театр использовал электрическое освещение, появившееся в конце века XIX, однако оборудование было довольно ограниченным и примитивным: дуговые лампы и ранние лампы накаливания. Управление светом осуществлялось вручную, а цветные эффекты удавалось создавать с применением стеклянных фильтров.

«Вишневый сад». Действие II. МХТ. 1904

Постановка «Вишневого сада» в МХТ демонстрировала актуальные на тот момент режиссерского-актерские художественные концепции создания театрального высказывания: свет в постановке был «реалистичным» (миметически правдоподбным), отражая концепцию Станиславского о «правде жизни». В сценах в усадьбе использовался теплый желтый свет, имитирующий естественное солнечное освещение или свечи, для передачи атмосферы дома, уюта обжитого пространства. В ночных сценах (разговоры в саду) применялись слабые голубые фильтры, которые были призваны обозначить лунный свет. Переходы между сценами сопровождались медленным затемнением, ограниченным возможностями ручного управления.

«Вишневый сад». Действие IV. МХТ. 1904

«Вишневый сад». Действие III и IV. МХТ. 1904

Свет подчеркивал смену времени суток или локации, но для создания психологических акцентов не использовался, его функция в рамках реалистической постановок оставалась довольно формальной и обезличенной.

«Вишнёвый сад» (2015–2018, Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, Москва, режиссер Владимир Мирзоев)

Виктория Исакова (Раневская), Александр Петров (Лопахин), Максим Виторган (Гаев), Анна Кармакова (Аня), Таисия Вилкова (Варя). художник по свету — Нарек Тумаян

В интерпретации Владимира Мирзоева «Вишнёвый сад» предстал как «пьеса-катастрофа», несущая в себе диалог о смене эпох и трагизме героев, не вписывающихся в новое время. Художественные решения по свету создали мрачную визуальную палитру с доминирующими серо-синими тонами, задающими меланхолично-фаталистическое восприятие действия. В сценах «настоящего времени» преобладал именно холодный свет — безысходное ощущение тотальной безысходности и неизбежный разрыв с прошлым.

«Вишневый сад». Театр им. Пушкина. 2015

«Вишневый сад». Театр им. Пушкина. 2015

В сценах «прошлого времени» — воспоминаний о саде — применялись мягкие, тускловато-выцветающие желтые лучи, создающие ощущение ускользающей ностальгии по романтизированным, ушедшим в небытие дням былой жизни.

«Вишневый сад». Театр им. Пушкина. 2015

«Вишневый сад». Театр им. Пушкина. 2015

Одним из центральным эффектом для постановки также стала «игра теней». Тумаян активно использовал направленные прожекторы, создающие падающие от героев тени, сопровождавшие их и усиливающие чувство надвигающейся внешней и внутренней трагедии. В ключевых мизансценах (торги, уход Раневской) тени героев на заднике сцены становились их психологическими двойниками — образами их внутреннего разлада, подтекста за каждым словом и действием, общей недосказанности.

Под авторсоким видением также была трансформирована центральная фигура Раневской: в сценах ее монологов свет сужался до узкого, пристально следящего за фигурой луча, выделяющим её лицо и подчеркивая трезвую осознанность героини, что практически противоречит традиционному образу мечтательной Раневской.

«Вишневый сад». Театр им. Пушкина. 2015

«Макбет»

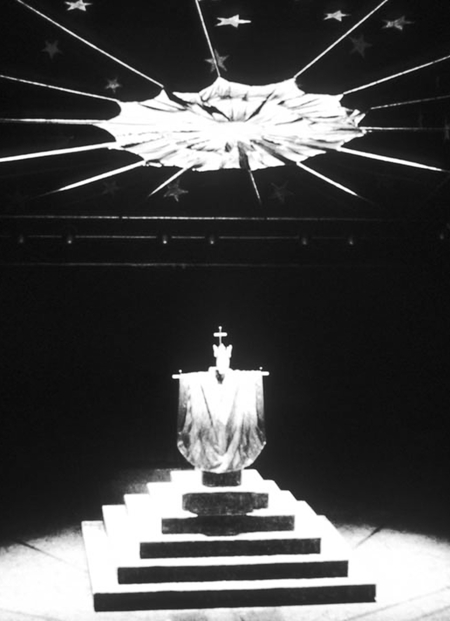

«Макбет» (1976–1978, Королевская Шекспировская компания, Стратфорд-на-Эйвоне и Лондон, режиссер Тревор Нанн)

(Премьера состоялась в 1976 году в театре The Other Place, малой сцене RSC в Стратфорде-на-Эйвоне, Англия. В 1977–1978 годах постановка была перенесена в лондонский складской театр (Warehouse Theatre) и другие площадки).

Иэн Маккеллен (Макбет), Джуди Денч (Леди Макбет) художник по свету — Клайв Моррис

Постановка «Макбета» под режиссурой Тревора Нанни стала известна благодаря своему камерному, интенсивному стилю, акценте на психологизме и минималистичности визуального языка. Со временем она стала считаться эталонной интерпретацией шекспировского произведения. Свет в постановке был одним из центральных элементов, компенсируя отсутствие декораций и усиливая внимание на динамике переживаний. Нанн представил «Макбета» как исследование человеческого ужаса и благодаря свету выстраивал ощущение изоляции, страха и абсолютной, неизбежной трагедии. Была создана мрачная, клаустрофобическая атмосфера: почти лишенная декораций сцена (черный фон, круглая арена, простые костюмы) и свет, ответственый за разграничение пространства и настроения. Психологическая напряженность и чувство страха задавались уже через основное освещение: резкие, контрастные тени и контуры выводились из направленных прожекторов с белым и холодным голубым светом.

«Макбет». Королевский Шекспировский театр. 1977

В сценах монологов Леди Макбет использовался одиночный следящий прожектор, выделяющий фигуру героини на общем фоне. Холодный белый свет очерчивал ее в те моменты, когда в ее чувствах преобладала решимость, задавая графическую экспрессивность. В сценах с изображением безумия Леди Макбет свет становился теплым, мягким, с желтыми оттенками, мимикрирующим под хрупкое пламя свечи, которую она несла, что дополнительно контрастировало с мотивом душевного распада героини.

«Макбет». Королевский Шекспировский театр. 1978

Совместные сцены с участием Макбета и Леди Макбет, отмечены точным с психологической точки зрения световым дизайном. В исполнении Денч Леди Макбет была не как злодейкой, а женщиной, движимой любовью и страхом за мужа, и свет (например, мягкий в сценах безумия) подчеркивал ее человечность и уязвимость.

«Макбет». Королевский Шекспировский театр. 1978

Постановка XXI века (2018, Королевский Шекспировский театр, Стратфорд-на-Эйвоне, режиссер Полли Финдли)

художник по свету — Лиззи Пауэлл

Кристофер Экклстон (Макбет), Нив Кьюсак (Леди Макбет)

Постановка Полли Финдли выделяется своей стилизацией под эстетику фильма ужасов или психологического хоррора, с акцентом внимания на кровавом абсурде и психологическом надломе. Финдли трактовала стремление Леди Макбет к власти как сублимацию бездетности, что добавило прочтению современную феминистскую перспективу.

«Макбет». Королевский Шекспировский театр. 2018

«Место действия спектакля — то ли актовый зал, то ли абстрактное офисное пространство с кулером и неизбежным папоротником в бадье». (9)

«Макбет». Королевский Шекспировский театр. 2018

В постановке «Макбета» 18-го года использовались передовые технологии освещения: LED-прожекторы, DMX-контроллеры, движущиеся головы, видеомэппинг, стробоскопы и дымовые машины. Обращение к автоматизированным системам позволило синхронизировать свет и музыку, создавая динамичные переходы состояний. Благодаря абстрактным проекциям и цветовым вспышкам отчетливо считывалась хоррор-эстетика, недоступная для воспроизведения в 1970-х. Переход от полуручного управления к автоматизированному предоставил возможность сделать свет метафорическим, подчеркивающим динамически нарастающие абсурд и сверхъестественность, в отличие от статичных решений 1976 года.

Художница по свету Лиззи Пауэлл нарисовала зловещую, отмеченную многоими критиками «линчевскую эстетику», используя холодные, но яркие голубые и серые тона, перемешивающиеся с резкими красными вспышками — символами крови и насилия.

«Макбет». Королевский Шекспировский театр. 2018

Среди общей темноты также просвечивались неоновые вывески с надписями и таймеры — постмодернисткие образы из мира структуры, которые при этом не освещали общий мрак своей ясностью, а лишь добавляли ультимативного хаоса и холодность всему действию.

«Макбет». Королевский Шекспировский театр. 2018

«Смерть коммивояжера»

«Смерть коммивояжера» (1984, театр Broadhurst, Бродвей, Нью-Йорк, режиссер Майкл Рудман)

Дастин Хоффман (Вилли Ломан), Кейт Рид (Линда), Джон Малкович (Бифф), Стивен Лэнг (Хэппи). Художник по свету — Дэвид Херси

К 80-м годам прошлого века на театральных сценах продолжали использовать базовый набор осветительных элементов с небольшими техническими улучшениями, цветные гелевые фильтры и следящие прожекторы, также применялись простые проекции, а возможности затемнения и синхронизации света с действием были значительно лучше, хотя полная автоматизация, как в XXI веке, еще не применялась.

Художник по свету в постановке «Смерти коммивояжера» 84-го года Дэвид Херси использовал свет для передачи удушающей атмосферы дома Ломанов. В сценах «настоящего времени» применялся холодный белый свет с серыми и голубыми фильтрами, призванный вызвать ощущение безысходности и изоляции жилища от остального мира. Теплые желтые оттенки использовались в сценах воспоминаний, подчеркивая идеализированное и ностальгическое прошлое Вилли. Световые переходы, благодаря электронным пультам, были мягкими и плавными что позволяло создавать перетекания между реальностью и флэшбэками.

«Смерть коммивояжера». Театр Broadhurst. 1984

«Смерть коммивояжера». Театр Broadhurst. 1984

Свет также подчеркивал конфликт между иллюзиями Вилли и окружающей его реальностью. В сценах, где Ломан погружается в мечты, свет становился рассеянным, с теплыми подтонами, создавая ностальгическую ауру, в то время как в сценах конфликтов (ссора с Биффом в ресторане) он был резким, рисующим жесткие тени, усиливающим напряжение, как и в сценах в офисе, когда яркое и холодное освещение начинало символизировать собой отвергающий Вилли мир капитализм. Следящие прожекторы выделяли героя Хоффмана в моменты монологов, подчеркивая его общую хрупкость и отчаяние.

«Смерть коммивояжера». Театр Broadhurst. 1984

«Смерть коммивояжёра» (2012, театр Ethel Barrymore, Бродвей, Нью-Йорк, режиссер Майк Николс)

Филип Сеймур Хоффман (Вилли Ломан), Линда Эмонд (Линда), Эндрю Гарфилд (Бифф), Финн Уиттрок (Хэппи), Джон Гловер (Бен).

художник по свету — Брайан Макдевитт

Постановка Николса во многом сохранила приверженность реалистичности и осталась верна художественным решениям, предложенными ее предшественниками. Брайан Макдевитт создал контрастную световую палитру, которая подчркивала давление городской среды на семейство Ломанов. В сценах «настоящего времени» дом освещался холодным светом с серыми оттенками, имитирующими тени от небоскрёбов, усиливающих чувство клаустрофобической замкнутости. Сцены воспоминания подсвечивались теплым золотистым светом, создавая иллюзию утраченного счастья, но, намекая на их нереальность, сопровождались легкой дымкой.

«Смерть коммивояжёра». Театр Ethel Barrymore. 2012

В моменте финального решения Вилли о собственной судьбе свет сужался до трагичного одиночного луча на Ломане, сопровождаемого звуком автомобильного мотора, создавая ощущение неотвратимости — свет будто бы избирал для героя неизбежность. В сцене реквиема фигура Линда освещалась мягким голубым светом, подчёркивающим её скорбь и пустоту, отвлеченность от проблем всего остального физического мира, а завершало трагедию постепенное затемнение сцены.

«Смерть коммивояжёра». Театр Ethel Barrymore. 2012

«Смерть коммивояжёра». Театр Ethel Barrymore. 2012

Вывод

В случае сравнения разных сценических вариаций одного произведения, мы можем проследить, что более новая версия не встает в оппозицию к предшественнику. Технический прогресс не изменил суть художественной трактовки языка театрального освещения, но расширил его лексикон, позволив режиссерам и художникам придавать произведениям точности в экспрессии, экспериментировать с прочтениями и интерпретциями, переносить действие в метафррические и сюрреалистические локации, выстроенные световым лучом из мира Воображаемого.

Источники

1/ Б. Гройс Под подозрением. Феноменология Медиа. — 2-е изд. — Ад Маргинем Пресс, 2025. — 240 с.

2/Нулевой уровень тела // ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ MOSCOW ART MAGAZINE URL: https://moscowartmagazine.com/issue/89/article/1962 (дата обращения: 16.05.2025).

3/История света в театре // Драматешка URL: https://dramateshka.ru/index.php/methods/articles/miscellaneous/5243-istoriya-sveta-v-teatre (дата обращения: 16.05.2025).

4/Свет театральный // Энциклопедия кругосвет URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/SVET_TEATRALNI.html (дата обращения: 16.05.2025).

5/ Yaron Abulafia The Art of Light on Stage Lighting in Contemporary Theatre. — Routledge, 2016

6/ Питер Холл. Памяти режиссера // Theatre.sias URL: https://theatre.sias.ru/upload/voprosy_teatra/2018_1-2_217-252_bartoshevich.pdf (дата обращения: 16.05.2025).

7/ Review: Benedict Cumberbatch in ‘Hamlet’ // The New York Times URL: https://www.nytimes.com/2015/08/26/theater/review-benedict-cumberbatch-in-hamlet-cocooned-in-an-aura-on-a-london-stage.html (дата обращения: 16.05.2025).

8/ А. В. Мельник. Театрально-концертное постановочное освещение. Основы постановочного видео // light sound news URL: https://lightsoundnews.ru/a-melnik-teatralno-kontsertnoe-postanovochnoe-osveshhenie-osnovy-postanovochnogo-video (дата обращения: 16.05.2025).

9/ RSC: Макбет // Theatrehd URL: https://moscow.theatrehd.com/ru/films/rsc-macbeth (дата обращения: 16.05.2025).

10/ Смерть коммивояжёра // Wikipedia URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Смерть_коммивояжёра (дата обращения: 16.05.2025).

11/ О возможности света // ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ MOSCOW ART MAGAZINE URL: https://moscowartmagazine.com/issue/51/article/1030 (дата обращения: 16.05.2025).

12/ Marowitz Charles; Milne Tom; Hale Owen New theatre voices of the fifties and sixties: Selections from Encore Magazine 1956-1963. — Eyre Methuen, 1981. — 308 с.