Вазы Врубеля

Мы сегодня переживаем настоящий расцвет популярности керамики. Практически ни одно крупное выставочное мероприятие не обходится без экспонирования авторских произведений всевозможных форм и оттенков, технологий изготовления и иконографии. Чего только стоит уникальный проект и одноименный фестиваль 4CERAMICS, собравший вокруг себя десятки талантливых мастеров. Эта замечательная тенденция представляет собой серьезный повод для обращения к исторической памяти и опыту мастеров Абрамцевского художественного круга, в первую очередь, к внестанковой деятельности Михаила Врубеля, посвятившего немалую часть своих творческих поисков созданию эталонных керамических произведений эпохи символизма и модерна.

М. А. Врубель. Ваза Spes (лат. «Надежда»). Начало 1890-х, МА

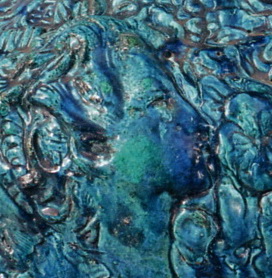

Воплощая свои замыслы, Врубель обращался к натурным растительным мотивам, например, кувшинке, вдохновившей его на создание шарообразной вазы из личной коллекции С. И. Мамонтова. Колористическое решение и импрессионистическая пластика растений и цветов, словно всплывавших и колыхавшихся в мутной зеленоватой воде, создавались под впечатлением таинственных, порой пугающих, сумрачных водных затонов русских лесов. Увядающая ветка павилики, или просто вьюна, по воле мастера, превратилась в стильный декоративный мотив вазы «Spes», что переводе с латинского означает «Надежда». Ваза становилась носителем визуального нарратива, столь созвучного интернационально-декоративному модерну и символизму метафоричностью анемичного увядания тающей надежды.

М. А. Врубель. Ваза Spes (лат. «Надежда»). Начало 1890-х, МА

Мастерство владения формой и стилизацией натуры позволяло Врубелю безбоязненно экспериментировать с разными мотивами, вовлекая в репертуар своей иконографии и зооморфные, и антропоморфные образы. Импрессионистичная пластики и колорит вазы с ящерицей напоминали акварельные наброски художника, передавая живое и непосредственное впечатление от гибкой ящерки, словно затаившейся на стволе дерева, почуяв приближение человека. Синтетический характер его универсализма обнаруживал устойчивые взаимосвязи между разными видами искусства, непредсказуемость цвета поливы, переливы глазури волновали художника также, как искусная акварель.

М. А. Врубель. Ваза с ящерицей. Конец 1890-х — начало 1900-х, МА

Литературоцентричный подход Врубеля вылился в создание вазы по мотивам сразу нескольких басен И. А. Крылова — «Свинья под дубом», «Осёл и соловей», «Слон и моська», «Петух и жемчужное зерно», «Трудолюбивый медведь», «Обезьяна». Рельефные изображения, игравшие оттенками расплавленного серебра и подчеркнутые светотеневой пластической моделировкой, образовывали сложносочиненный орнаментальный фриз, очень удачно располагавшийся по всему периметру простой формы в виде цилиндра, придавая вазе вид дорогого и эстетского предмета интерьера. Модный декоративный предмет интерьера являлся ярчайшим примером взаимодействия формально-стилистических поисков интернационально-декоративного модерна с русским стилем.

М. А. Врубель. Ваза по мотивам басен И. А. Крылова. Петух. 1890-е, МА

Решающее значение в экспериментальных изысканиях Врубеля сыграло его сотрудничество с талантливым технологом, П. К. Ваулиным, разработавшим перспективную, с художественной точки зрения, технологию восстановительного обжига. Результатом этого творческого союза стали необыкновенные колористические находки и новая культура поверхности керамического изделия, напоминавшая благородный металл с блеском и радужными переливами серебра или золота.

Ваза. Абрамцевская керамическая мастерская. 1890-е. МА.

Орнаментальность поверхности открывала новые возможности характерного для эпохи стремления зашифровки смыслов в декоративном оформлении. Концепция вазы «Поэт» делала мужской профиль практически неразличимым на рельефной поверхности. Он буквально тонул в волнах цветочной феерии, чтобы насытиться запахами, обогатиться образами и вернуться к людям с новыми волнующими строками. Ваза необычной формы превращалась в универсальную метафору творческого процесса.

М. А. Врубель. Ваза «Поэт». 1890-е, МА

Ваза «кракле» наглядно демонстрировала не только новаторство колористических находок, но и революцию формообразования, предпринятую Врубелем. Формальные поиски всегда оставались неотъемлемой частью его авторского стиля, распространяясь на все направления станковой и внестанковой деятельности, обнаруживая стремление к преображению повседневности на всех уровнях, от моды до декоративно-прикладного искусства.

М. А. Врубель. Ваза «кракле». Начало 1890-х, МА

Необходимым условием создания целостного образа объемного произведения декоративно-прикладного искусства являлась свобода владения синтезом формы с орнаментальными, растительными, антропоморфными или зооморфными мотивами, как накладными, так и прораставшими из неё. Врубель умело подчинял керамику собственному стремлению заключить динамичную витальность в статику рукотворности. Вазы авторства гения Серебряного века демонстрировали разную степень выразительности скульптурной пластики в интеграции с поверхностью формы, оставив последующим поколениям эталон мастерства с надеждой на преемственность поколений.

Источники изображений: 1. Арзуманова О.И., Любартович В.А., Нащокина М. В. Керамика Абрамцева в собрании Московского государственного университета инженерной экологии. М., Из- во «Жираф», 2000 2. Пастон Э. В. Абрамцево: Искусство и жизнь. М.,: Искусство, 2003 3. Mikhail Vrubel. Abramtsevo — a place of genius. Музей «Абрамцево», 2014 4. Личный архив автора.

Сокращения: МА — Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»