Колонка Алины Аксёновой о самых важных картинах

Колонка преподавателя истории искусства Школы дизайна Высшей школы экономики Алины Аксёновой выходит на странице магистерской программы «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ. Каждая публикация — это небольшая статья-рассуждение об одном из самых значительных произведений мирового искусства. Кроме того, в материале также даётся комментарий о картине от психоаналитика и ребёнка.

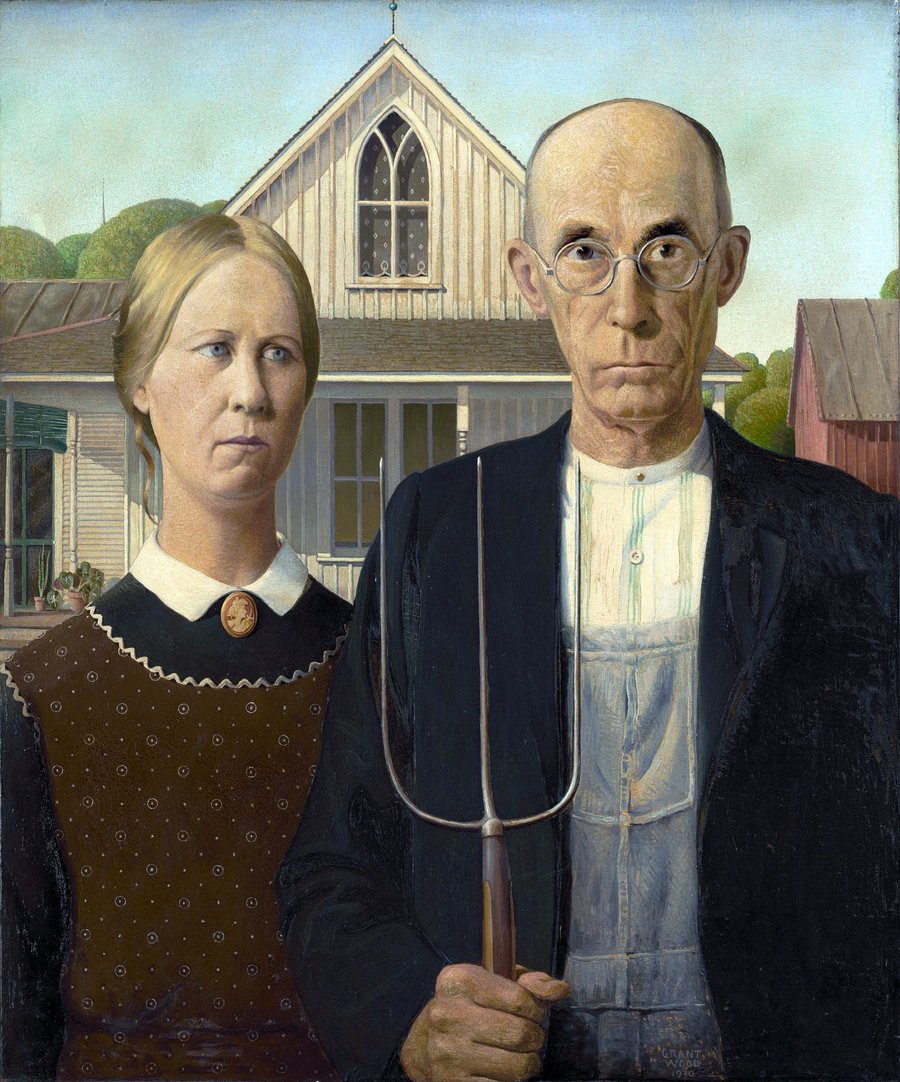

Одна из самых известных и пародируемых картин, созданных когда-либо в США — несомненно «Американская готика» Гранта Вуда. Вместо героев на фоне маленького деревянного дома с уютным окошком кого только не изображали: Симпсонов, Бивиса с Батхедом, Малдера и Скалли, героев Мапет-шоу

Справедливости ради стоит сказать, что сразу после написания в 1930 году картина Вуда многими воспринималась как карикатура. Но только карикатурой она никак не была.

Суровый вид героев картины, явно жителей глубинной Америки, не вызывает симпатии. Зато провоцирует любопытство и желание рассмотреть их пристальнее. Такая возможность есть, ведь художник прописал их внешность до мельчайших деталей, тонко и филигранно. Старомодно причёсанная и одетая в передник 19 века женщина отвела неприветливый взгляд в сторону. Уголки её губ опущены, а брови нахмурены. Её настрой разделяет стоящий рядом мужчина. Он не спускает глаз со зрителя, крепко сжимая в руках вилы, направленные остриём вверх. Несомненно, это не просто орудие труда пожилого американского фермера, но и оружие, которым он готов защитить свою семью, свой дом и свой мир.

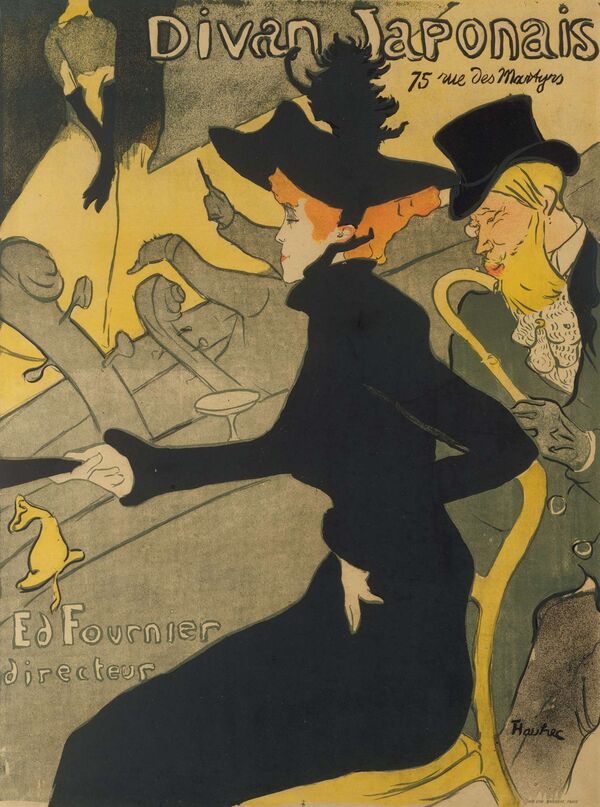

Что — или кто? — лежит на японском диване Анри де Тулуз-Лотрека

Если к картинам Лотрека подбирать аудиодорожку, вне сомнений, это будет что-то из Оффенбаха. Энергичный ритм канкана лучше всего подходит в качестве музыкального сопровождения сцен с танцовщицами, главными героинями работ французского художника.

Перебравшись в Париж в начале 1880-х годов, Лотрек, аристократ из старинного французского рода, поселился на Монмартре, который трещал от звонких звуков кабаре и прочих увеселительных заведений. В каком-то смысле кабаре стало знаковым феноменом для Прекрасной эпохи — рубежа XIX и XX века, относительно спокойного и счастливого времени для Европы. Перестроенный в середине столетия Париж поменял облик, обзавёлся гран бульварами и домами, без которых сложно представить город сегодня. Эти роскошные с виду многоквартирники с крошечными кухнями и отличной слышимостью не предполагали, что их обитатели будут устраивать внутри шумные и хлебосольные приёмы. Горожане предпочитали кафе, и каждое старалось завлечь посетителей неординарной программой. Где-то читали стихи, где-то практиковали стендап, где-то выступали танцовщицы или певицы. Заведение, в котором главным развлечением стало пение, называлось «Японский диван». Афишу для «Дивана» Лотрек создал в 1893 году. Оформленное в модном тогда японском стиле, кафе радовало посетителей красными фонариками из рисовой бумаги и официантками в кимоно.

Лотрек обрисовывает фигуры чётким непрерывным контуром, внутри которого заключён сплошной однородный цвет. Плавные переходы между оттенками цвета и светотень практически отсутствуют. Здесь отражается влияние японского искусства, столь важного для европейских художников конца XIX века. В это время весь образованный Париж восхищался гравюрами японских графиков — сценами повседневной жизни, названными «укиё-э». Именно отсюда берёт начало тенденция к упрощённой линии и яркому и однородному цветовому пятну.

О чем говорит пустота в полночь — разбор картины Эдварда Хоппера «Полуночники»

Дороги без машин, тротуары без пешеходов, нежилая архитектура, одинокие посетители полупустых кафе, погружённые в свои мысли постояльцы отелей с неуютными интерьерами — так выглядит мир в картинах Эдварда Хоппера. Этим координатам соответствуют и «Полуночники» — самая известная работа художника.

В залитом холодным светом ночном кафе трое посетителей, возможно, знакомых друг с другом, а может быть и нет. Они так же задумчивы, как и герои других полотен Хоппера. Участливым кажется только работник заведения: он чуть наклонился, вероятно, наливая напиток. Это не способно нарушить тишину картины — все герои погружены в себя, не ведут диалога, их лица и позы ничего не говорят о происходящем между ними. Крайне сложно понять, что за сюжет разворачивается перед нами. Но Эдвард Хоппер не пишет сюжеты с тонко выстроенной драматургией. Главная тема его картин — одиночество человека в большом городе. Льющийся из помещения свет лучше подчёркивает пустоту улицы и чёрные дыры окон дома в глубине. Здесь только полуночники и зритель, случайный прохожий, бросивший взгляд на это светлое пятно в тёмном городе. Невзирая на яркий свет и просторный интерьер кафе, пространство кажется замкнутым, ведь мы не видим выхода, а огромные витринные окна без форточек и створок не открываются. Это порождает напряжение и чувство безысходности. Вспомним, что картина написана в 1942 году, после вступления США во Вторую мировую войну, и это состояние покажется естественным.

Поль Гоген «А, ты ревнуешь?»

Поль Гоген — художник конца XIX века, в первую очередь, знаменитый ослепительно яркими экзотическими пейзажами, на фоне которых в сладком ничегонеделании пребывают обитатели далёкого, подобного раю, Таити.

Следующее за импрессионистами поколение художников, к которому принадлежал Гоген, гораздо смелее своих предшественников обращалось с цветом, линией и формой. Одним словом, это были дерзкие и немного сумасшедшие смельчаки, решившие перекроить большую часть живописных законов. Новые взгляды на искусство отражены и в картине «А, ты ревнуешь?». За интригующим, с намёком на драматизм названием, не стоит никакого накала страстей — сюжет здесь фактически отсутствует. Зритель видит лишь двух расслабленных под южном солнцем таитянок, между которыми ровным счётом ничего не происходит. Отсутствие сюжета — типичное явление для французской живописи конца XIX века. На протяжении всего столетия картина освобождалась от необходимости рассказывать истории, быть на подхвате у литературы и, наконец, эту свободу обрела. Тогда на что же смотреть и о чём говорить, глядя на работу Гогена? Разумеется, на то, как она сделана.

Увидев это полотно в тихом зале Пушкинского музея, невозможно не остановиться, любуясь, как нежно-розовый песок оттеняет бронзовый загар таитянок. Совершенно неважно, что, у песка в действительности другой цвет — Гоген выбрал ту краску, которая смотрелась на полотне наиболее выигрышно, или, проще говоря, красивее. Цвет больше не был привязан к представлению о предмете и реальному его видению. И, если загорелая кожа юных таитянок смотрится эффектнее на розовом фоне, песок будет розовым. Здесь же видно, как художник отказался от полутонов и приглушённых оттенков на дальнем плане. Всё выглядит сочно и ярко, а потому декоративно, подобно пёстрой ткани, похожей на те парео, которые носили таитянки. Водоросли и лианы в левом верхнем углу превратились в абстрактную композицию, сложенную из пятен с будто оплавленными краями. Их очерчивает причудливая трепетная линия — столь важная для рождающегося в то самое время стиля модерн.

Читать эти и другие материалы полностью можно на странице Магистерская программа «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» на официальном сайте НИУ ВШЭ