Трансформация образа смерти в живописи конца 19 — начала 20 века

Концепция

Неизвестное во все эпохи привлекало и пугало людей. Человек задавал себе вопросы о происхождение тех или иных природных явлений, о сущности жизни, о том, что было до рождения и что будет после завершения земной жизни. Это не могло не находить отражение в искусстве. Образ смерти не стал исключением. На протяжении столетий он неотъемлемо был тесно связан с религией. Уже в первобытном искусстве мы можем наблюдать связь образа смерти, выраженного через изображение раненых животных и погребальных ритуалов, с мифологическим мышлением, анимизмом и ранними формами религии. В древнем мире люди воспринимали смерть, как переход в загробный мир. По этой причине создавались саркофаги и маски, которые защищали тело умершего и сохраняли его идентичность в иной жизни. В среднее века смерть считалось божественной карой. Эта идея находила отражение в фресках со сценами страшного суда, показывающими разделение на ад и рай.

Но к концу 19 века все начало претерпевать изменения. Это было время, когда привычная всем жизнь уходила в прошлое: развались технологий, происходила урбанизация общества, возникали новые философские учения, идеи Ницше все больше и больше распространялись в Европе, зарождался психоанализ и набирал популярность оккультизм, в то же время роль церкви слабла, религия постепенно утрачивала власть. Перемены вызывали в сердцах людей тревогу и страх за будущее. Ответом на все это стало возникновение такого течения в искусстве, как символизм. Художники отказываются от объективного изображения реальности, предпочитая выражать в работах свои чувства, страхи и желания. С приходом символистов границы между жизнью и смертью стираются, ее образ теряет прежнюю однозначную трактовку. В это время идеи двоемирия начинают преобладать в обществе, человек пытается сбежать от нестабильной и пугающей реальности в идеальный мир грез, любовь и смерть становятся любимыми темами художников. Помимо этого и другие живописцы все больше уделяют внимание психологическому аспекту этого явления, вкладывают в него новые идеи, смерть из-за снижения влияния церкви начинает постепенно утрачивать чисто религиозный контекст, она начинается ассоциироваться с созерцанием и саморефлексией, а ее образ приобретает эстетические, а иногда и эротические черты. Для художников изображение смерти становится не просто сюжетом, а способом выражения подсознательного влечения человека к разрушению, его внутренних тревог и конфликтов, вызванных ощущением в Европе культурного и духовного кризисов.

В своем визуальном исследовании, я рассмотрю то, как под влиянием кризиса культуры эволюционировал образ смерти конца 19 — начала 20 века в европейской живописи, выявлю определенные закономерности и особенности, попытаюсь понять, какие именно трансформации произошли и почему.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Эротизация образа смерти 3. Смерть как отражение культурного кризиса 4. Эстетизация образа смерти 5. Заключение 6. Библиография 7. Источники изображений

Эротизация образа смерти

В на рубеже 19 и 20 века жизнь менялась, происходили социальные изменения, женщины начали приобретать независимость. Страхи и желания общества выразились в появление образа роковой женщины: «femme fatale». Он сочетал в себе красоту, соблазн, независимость и в тоже время разрушительность, гибельность. Художники отожествляли его с образом смерти.

Франц фон Штук «Грех» 1893

Гюстав Моро «Явление.Саломея и голова Иоанна Крестителя» 1877

Как уже упоминалось ранее, в картинах того времени ярко прослеживается боязнь общества перед «новой женщиной» — свободной, красивой, уверенной и имеющий власть над мужским полом. В образе смерти чувствуются одновременно блаженство, величественность и гибель. Поэтому он, в отличии от предыдущих веков, не несет нарицательный посыл, а представляется, как нечто неизбежное, ему просто не получается противостоять, можно только подчиняться.

Яцек Мальчевский «Смерть» (1902)

Эдвард Мунк также в некоторых своих произведениях показывал губительную, смертельную, но в тоже время желанную натуру женщины. Одной из самых известных его работ на эту тему является картина «Вампир» 1993 года. На ней изображен мужчина, покорно сидящий в объятиях женщины, которая присосалась к его шеи. Ее огненные красные рыжие волосы окутывают жертву. Тем самым художник показывает зависимость и подчиненность героя героини. Цвет играет особенно важную роль. Яркие волосы женщины символизируют жестокость, опасность и страсть, а тусклая одежда мужчины — бесхарактерность и смирение.

Эдвард Мунк «Вампир» 1893

Мотив «Смерти и Девы» также встречался в живописи. В отличие от Средневековья, когда он символизировал быстротечность молодости, в конце 19 века он приобретает более глубокое значение. Художники через изображения столкновения двух миров, желания, страха и разрушения стараются понять внутреннюю природу человека. Героини на их картинах испытывают подсознательную потребность к распаду или освобождению.

Эгон Шиле «Смерть и дева» 1915

Эдвард Мунк «Девушка и смерть» 1894

Общими чертами этого мотива являются сдержанная цветовая гамма, интимная атмосфера, похожая на сон, борьба влечения и ужаса. Смерть часто изображается, как тень или скелет, а героиня, как юная обнаженная или полуобнаженная девушка, испытывающая трепет и упоение.

Эдвард Мунк «Поцелуй смерти» 1899

Смерть как отражение культурного кризиса

В конце 19 века случился кризис культуры. Критика церкви привела к ослаблению религиозных институтов, но и обращение к науке не могло дать ответы на глубинные вопросы, волновавшие людей, потерявших ориентиры в жизни. Образ смерти стал для художников способом показать утрату смыслов, философские переживания и культурную деградацию.

Арнольд Бёклин «Чума» (1898)

Джеймс Энсор «Скелеты, сражающиеся за тело повешенного» (1891)

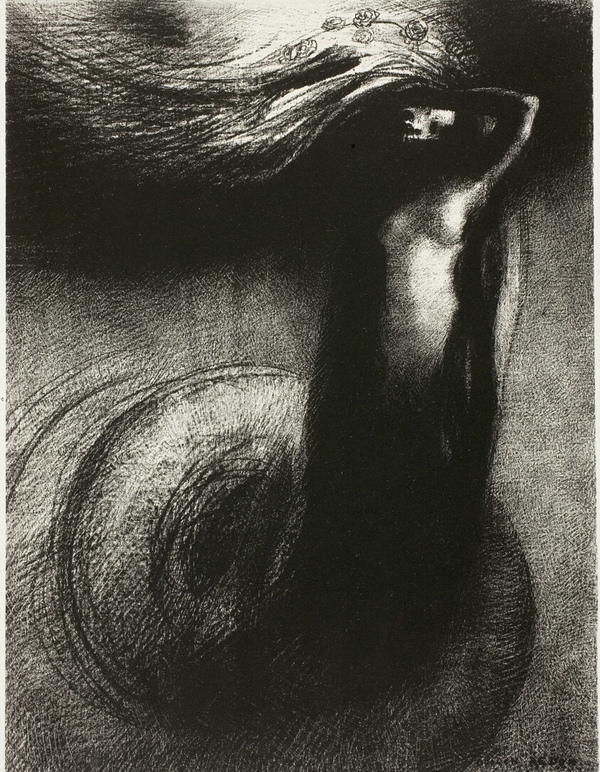

Кризис, охватывавший общество, выражался не только во внешних переменах, но и в изменениях в сознании людей. Это было время саморефлексии, общество задумывалось о своем предназначении, пыталось понять свои страхи и жизненные цели. Под влиянием этого, образ смерти трансформировался в инструмент самопознания, отражающий натуру и суть человека, его внутренние конфликты, и способ самоочищения.

Онли Редон «Смерть: моя ирония превосходит все сущее!» (1905)

Для многих художников образ смерти был не просто внешней силой, а способом выражения своих личных чувств. Смерть становиться эмоциональным двойником живописцев.

Джеймс Энсор «Художник — скелет в своей студии» (1869)

Джеймс Энсор «Мой портрет в 1960» (1888)

Ярким примером является работа Эгона Шиле «Мертвая мать». Данный сюжет — это результат личного психологического опыта автора. Художник был оставлен матерью на попечение родственникам и в целом трудно сходился с женским полом. Через эту работу он выражает собственную боль. Одним из его главных инструментом является цвет. С помощью контраста между матерью и ребенком живописец подчеркивает границу жизни и смерти.

Эгон Шиле «Мертвая мать» (1910)

Стремительный рост городов, влияние декадентской литературы, страхи перед техническим прогрессом и духовный упадок отражались в переносе образа смерти в городскую среду. Он перестал быть мифическим, а стал частью реальности, чем — то обыденным.

Феликс Валлоттон «Похороны» (1891)

Филисьен Ропс «Смерть на балу» (1895)

Отчаяние не обязательно предавалась с помощью изображения скелетов и черепов. Например, на картине Эдварда Мунка «Смерть в комнате больного» мы не видим, как такового образа смерти. Но его присутствие ощущается через напряженное настроение, тяжелый взгляд героини и общую атмосферу безнадежности. Обращая внимания на такие бытовые сцены прощания с покойниками, живописцы передавали мысль о том, что мир обречен что всех нас ждет безрадостный конец.

Эдвард Мунк «Смерть в комнате больного» (1893)

Эстетизация смерти

В конце 19 века по Европе распространялись философские идеи Ницше, который отрицал христианскую мораль и делал упор на личности, индивидуальном выборе человека. В это время также получил популярность немецкий философ Шопенгауэр, который считал смерть путем избавления от земных страданий. Все эти учения укрепляли в умах людей мысль о том, что конец жизни — это не только трагедия, но и часть внутреннего мира человека, следовательно объект восхищения. Особенно ярко этот мотив раскрылся в творчестве символистов.

Гюстав Моро «Парка и ангел смерти» (1890)

Многие художники того периода искали красоту в разрушении. На картинах мы можем увидеть, что привычные символы смерти такие, как черепа, поданные изящно и декоративно. Визуальный язык смягчается, например, на картине Г. Климта «Смерть и жизнь» смерть одета в пеструю накидку с крестами, благодаря этому работа не вызывает гнетущих чувств. Мы понимаем, что кончина — это неотвратимая часть земного существования.

Гюстав Климт «Смерть и жизнь» (1911-1915)

Хьюго Симберг «Сад смерти» (1986)

Образ смерти также становиться символом портала в другой, более совершенный мир. Это отражение одной из основных идей символистов — двоемирия. Она заключается в вере в существование параллельной возвышенной реальности, в которую можно попасть через сны, состояние транса или утрату чего-либо ценного.

Арнольд Бёклин «Остров мертвых» (1883)

Основными чертами мотива двоемирия становятся симметричные композиции, невозможность определить время и нахождение пейзажа, герой находящийся в состоянии медитации, перехода.

Жан Дельвиль «Смерть Орфея» (1893)

На эстетизацию смерти ещё повлияли разочарование в официальной церкви и широкая популярность спиритизма, эзотерики, масонских обществ. Образ смерти и конец земной жизни часто наделялись мистическими, ритуальными чертами.

Карл Вильгельм Дифенбах «Per aspera ad astra» (1892)

Карлос Швабе «Смерть и могильщик» (1900)

Смерть не только эстетизировалась, но и наполнилась символическими элементами, перекликающимися с эзотерикой. Например, череп был это не просто знаком конца земной жизни, в алхимии он означал трансформацию, а звезды и сферы ассоциировались с космическими символами теософии.

Жан Дельвиль «Любовь душ» (1900)

Заключение

Итак, можно сделать вывод, что период конца 19 — начала 20 века, действительно, имел весомое значение для развития образа смерти в искусстве. Под влиянием социальных изменений и начала женской эмансипации образ смерти стал эротизироваться. Художники выражали в нем страх перед независимостью женского пола. Технологический прогресс и кризис культуры также вызвали трансформации в отношении к смерти. Оно отошло от связи с библией и стало частью повседневности. Для живописцев образ смерти был инструментом самопознания, рефлексии и способом выражения личной тревоги авторов, вызванную переменами в укладе жизни. Благодаря распространению философских учений и спиритизма, конец земной жизни приобрел эстетические черты. Художники стали видеть в нем путь побега от мрачной реальности.

Вампир Эдвард Мунк // Artchive.ru: [Электронный ресурс]. — URL: https://artchive.ru/edvardmunch/works/376018~Vampir (дата обращения: 07.05.2025).

Гончарова И. В. Эстетика декаданса: смерть, эротизм, символ. // Вопросы философии. № 2, 2020.

Мертвая мать I, Эгон Шиле // LiveJournal: [Электронный ресурс]. — URL: https://nektonemo.livejournal.com/8175763.html (дата обращения: 11.05.2025).

Мусинова Н. Е. Проблема поиска художественной формы на рубеже 19–20 веков как претворение действительности // МНКО. 2010. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-poiska-hudozhestvennoy-formy-na-rubezhe-19-20-vekov-kak-pretvorenie-deystvitelnosti (дата обращения: 14.05.2025).

Образ смерти в живописи и фотографи // dzen.ru [Электронный ресурс] — URL: https://dzen.ru/a/ZecXbO-aBQfE6FZO (дата обращения: 01.05.2025).

Ревальд Ж. Постимпрессионизм: от Ван Гога до Гогена / пер. с англ. — М.: Искусство, 1962. — Раздел: «Символизм и тема смерти в живописи конца XIX века».

Смерть в комнате больного // FTA.art: [Электронный ресурс]. — URL: https://app.fta.art/ru/artwork/c6098066f2cb12c465b993ffe3360ef46634f54e (дата обращения: 10.05.2025).

Смерть и дева // LiveJournal: [Электронный ресурс]. — URL: https://lord-trux.livejournal.com/53948.html (дата обращения: 02.05.2025).

Эгон Шиле // 24СМИ: [Электронный ресурс]. — URL: https://24smi.org/celebrity/65076-egon-shile.html (дата обращения: 14.05.2025).

Van Anglen K. P. The Black Mirror: Occultism and the Death Motif in Fin-de-Siècle Art // The Gothic World. 2013.

Halsted B. M. The femme fatale: a phenomenon of obsession, 1864–1910, as seen in the visual arts. Diss. Northern Illinois University, 1997. 230 p.

https://kuadros.com/ru-ru/products/смерть-моя-ирония-превосходит-всех-остальных-1889 https://kuadros.com/ru-ru/products/смерть-моя-ирония-превосходит-всех-остальных-1889