«Плохая картинка» и постдокументальная реальность в работах Хито Штейерль

Документальное искусство часто воспринимается как медиум, который обеспечивает действительное отражение реальности. Но по тем же причинам документалистика — это и поле битвы, территория, где оспаривается и ставится под вопрос сама претензия на реальность. Исследование передовых теорий и практик в документалистике за последние тридцать лет, к примеру, открывает глубокое и повсеместное сомнение в ее связи с реальностью, а точнее, твердый отказ от способа наблюдения, который сводит к минимуму режиссерское вмешательство, воздерживается от комментария и отдает предпочтение тому, что улавливает объектив.

Кадр из фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929)

Теоретики Майкл Ренов и Билл Николс, утверждают, что документальные фильмы — это сконструированные повествования, сформированные взглядом режиссера. Этот выбор включает в себя кадрирование, монтаж и подбор объектов съемки, все из которых привносят субъективную точку зрения и потенциальную предвзятость.

Смешивая факты с вымыслом, манипулируя архивными материалами и используя цифровые технологии, современные художники бросают вызов самим основам документальной практики, выявляя заложенные в ней заблуждения. Однако можно ли назвать это искусство постдокументальным?

Кадры из фильма Харуна Фароки «Идентификация и преследование» (2003)

Постдокументальное — явление постмодернизма, и как объект этой эпохи оно стирает границу между документальным и художественным жанром (а была ли она?), осуществляя внедрение реальности в художественный вымысел, позволяя игру с документальным жанром, переделывая его в мокьюментари.

Зона постдокументального произведения расположилась между документом, как объектом фиксации реальности, и искусством, использующим реальность как прием. В этой ситуации автор принимает решение создавать сложное полотно «между поэзией и правдой» или «фальсификацией и документацией»? Что происходит в произведениях, попадающих в постдокументальный лимб?

Кадр из фильма Ги Дебора «Общество спектакля» (1974)

Вероятно результаты работы постдока преобретают форму исследования или подражанию исследования. Так художники становятся историками и социологами, и наоборот — исследовательские группы занимают место на выставочных процессиях современного искусства.

Документальный жанр по первой, интуитивной мысли, подразумевает аккуратное обращение с реальностью, минимальное воздействие автора на реальность, предоставленную документом. Кажется, что доминирование автора в документальном произведении невозможно, оттого возникает вопрос какова роль автора в документальном произведении? Автор управляет документом и создает собственное слово или автор манипулирует зрителем, управляя документом?

Кадры из фильма Криса Маркера «Без солнца» (1983)

Все документальные произведения во власти не только документа, зафиксированного факта, но и автора. Автор управляет документом, автор перерабатывает свидетельство, делая из него высказывание, где преимущество всегда за властью факта.

В то же время, очевидно, что документ не сакрален и есть минимум две возможных его интерпретации: за и против него. Интерпретация материала — задача художника-исследователя. Документ можно препарировать, его можно пересобрать. Все управление приводит к манипуляции вниманием зрителя. Киноглаз передаёт реальность всегда уникально, следовательно даже документальная хроника — авторский результат взаимодействия с реальностью, каждый фильм своеобразная «киноправда».

Плохая картинка — это уже не «настоящее» кино, это не про оригинал и не про источник. Это — про наши собственные условия существования; про то, как кишит и роится коммуникация, как рассеивается цифровое изображение, как ломается и гнётся время

Хито Штейерль, «How Not to be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File» (2013)

Хито Штейерль работает преимущественно в жанре документальных фильмов-эссе на пересечении современного искусства и экспериментального кино. Главная тема её фильмов и текстов — глобальное обращение образов, а также нынешние формы и условия функционирования low-res-изображений. В своём программном эссе «В защиту плохой картинки» она пишет: «Плохая картинка — это уже не „настоящее“ кино, это не про оригинал и не про источник. Это — про наши собственные условия существования; про то, как кишит и роится коммуникация, как рассеивается цифровое изображение, как ломается и гнётся время».

Визуальный язык её фильмов представляет собой коллаж из документальных съёмок, найденных материалов, заимствованных ею образов массовой культуры, которые дополняются закадровым авторским текстом и мотивами поп-музыки, сплетаясь в целую паутину смыслов и значений. Монтируя разные визуальные источники, Штейерль превращает пространство фильма в поле битвы различных дискурсов и нарративов, демонстрируя чрезвычайно напряжённое силовое поле современности.

Хито Штейерль, «Lovely Andrea» (2007)

Отправной точкой для каждого видео становятся факты её личной биографии: свидетельства, оставленные механическим глазом, будь то объектив японского эротического фотографа, запечатлевший её случайный опыт шибари-модели, или камера самой художницы, показывающая её с подругами в роли бесстрашных амазонок-воительниц. Эти артефакты прошлого Штейерль подвергает подробному анализу, выстраивая цепочки аналогий, объединяющие японскую эротику с Человеком-Пауком и узниками Гуантанамо, а любительский феминистский боевик с Брюсом Ли, Сергеем Эйзенштейном и курдским сепаратизмом.

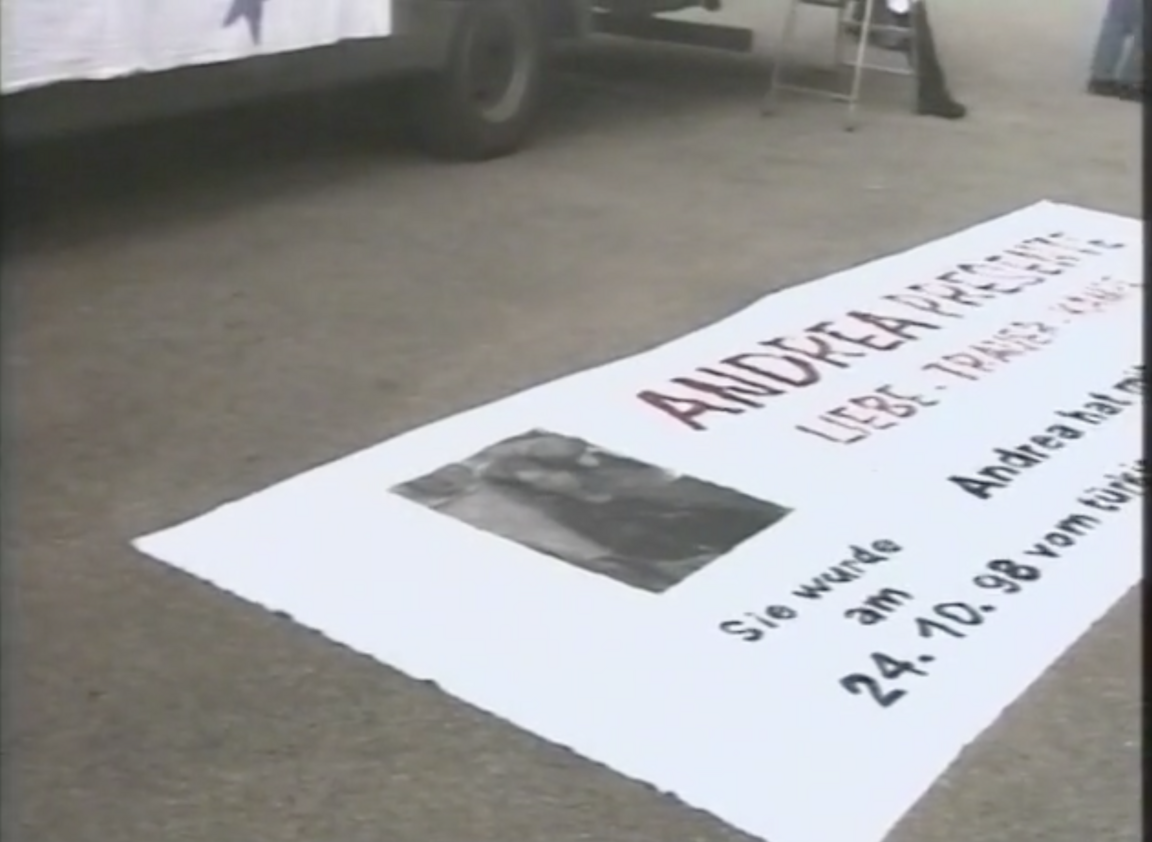

Хито Штейерль, «Ноябрь» (2004)

Так, в фильме «Ноябрь» Штейерль обращается к медиаобразу своей подруги Андреа Вольф, убитой турецкими спецслужбами за участие в освободительной борьбе турецких курдов. Её портрет, после её смерти помещённый на политический плакат, становится символом «благородного сопротивления сильным».

Кадры из фильма «Ноябрь» (2004)

Штейерль сопоставляет современные кадры с фрагментами фильма «Октябрь» Эйзенштейна и заявляет, что мы живём в «Ноябре» — эпохе, когда герой бесславно погибает где‑то на обочине, когда революция оказывается невозможной, а освободительный жест немедленно признаётся террористическим.

Кадры из фильма «Ноябрь» (2004)

В одном из интервью Хито говорит: «Я видела кусочек своего фильма „Ноябрь“ в одном из роликов рабочей партии Кургистана и подумала там то ему и место, вообще мне приятно встречаться с любым видом апроприации»

В фильме чередуются пленочные видеозаписи и реконструкция событий. Такое смешение личной истории с политическими высказываниями показывает, как политизируются изображения и как со временем меняются их значения. Подход Штейерль деконструирует авторитетный голос документального фильма, демонстрируя, как исторические повествования часто строятся на основе субъективной точки зрения.

Хито Штейерль, «Прекрасная Андреа» (2007)

Фильм «Прекрасная Андреа», заказанный для выставки Documenta 12, рассказывает о поисках художницей давно утерянной порнографической фотографии, на которой она запечатлена в качестве модели шибари под вымышленным именем Андреа, сделанной в 1980-х годах, когда Штейерль училась в Японской академии движущихся изображений в Токио.

Кадр из фильма «Прекрасная Андреа» (2007)

Шибари — это бондаж в стиле нава-шибари, для которого характерны связанные и подвешенные в воздухе женщины. В результате этих поисков Штейерль вступает в контакт с удивительно обширной индустрией — фотографы, с которыми она встречается, признаются, что «многие девушки попадают в нее обманом», — а также с самоуверенной шибари моделью и переводчицей Асаги Агеха (Агеха также снимается в In/Dependence, двойной проекции 2008 года, в которой она демонстрирует «самоподвес»: сольные выступления, основанные на бондажном моделировании, но с акробатическими элементами; в перевернутой проекции она выглядит так, будто ее поднимают вверх, и она парит в невесомости).

Сегодня японский бондаж — это поджанр порнографии. Но он развился из боевых искусств, ходзё-дзюцу — акт использования веревки для захвата, транспортировки и пыток преступников. С самого начала это был эстетический акт, и только в конце XIX — начале XX веков он приобрел чувственное и эротическое измерение.

Кадры из фильма «Прекрасная Андреа» (2007)

«Но в более широком контексте шибари существует повсюду», — говорится в одном из моментов видео, сопровождаемом монтажом японских девушек-бодибилдеров, американского супергероя Спайдермена и связанных пленников в американском лагере для заключенных на базе Гуантанамо. Ассоциативно связывая желание и рабство, добровольное подчинение и плен, зависимости, сети, соучастие и кликушество, Штайерль создает полисемическую игру мысли: Кто дергает за ниточки? Кто марионетки? Как обстоят дела с фотографиями?

«Ноябрь» и «Прекрасная Андреа» — исследуют способы, с помощью которых изображения циркулируют за пределами своих первоначальных целей, накапливая вымышленный смысл и становясь потерянными для своих первоначальных объектов.

Хито Штейерль, «How Not to be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File» (2013)

В ее видео «How Not to be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File». Она исследует понятие невидимости в цифровом мире, обращая внимание на противоречие между желанием быть видимым и стремлением сохранить приватность. В мире где видимость стала тотальной, а саму планету ежедневно фотографируют из космоса, она экспериментирует с масштабами, размышляя о видимости на уровне человека, пикселя и целой планеты.

Работа Штейерль — это сатирический взгляд на обучающие видео, представляющий серию абсурдийских стратегий, позволяющих избежать слежки в медиапространстве. В работе используется технология зеленого экрана, CGI и юмористическое повествование, чтобы надломить концепцию традиционных образовательных фильмов. Рассказывая о легкости, с которой цифровые изображения могут быть сфабрикованы, Штейерль подчеркивает конструируемую природу документальных изображений, ставя под сомнение их надежность и подлинность.

Хито Штейерль, «Является ли музей полем битвы?» (2013)

Ещё одна работа Хито Штейерль «Является ли музей полем битвы?», выясняя обстоятельства смерти своего коллеги фотографа в одной из горячих точек. Художница обнаружила, что производители оружия, которое использовалось в крупном политическом конфликте выступает одним из главных спонсоров мировых музеев и выставок.

Такого сотрудничества и не избежала стамбульская биеннале на которой показывали работу. Хито Штейерль создаёт метафору согласно которой, пуля, впущенная в одном месте проходит через невидимое облако данных, превращаясь в инсталляцию или в материалы пресс службы, которыми музей обстреливает зрителя.

Осознавая неоднозначность своего положения, художница заканчивает работу призывом сохранять бдительность в пространстве в котором возможно летает невидимая пуля, а искусство произрастает вне его стен. Хито осудила немецкое правительство: «Мне надоело, что мои работы используются для того, чтобы отвлечь внимание от молчаливого соглашения немецкого государства с этническими чистками и войной, и предают этому соглашению ауру терпимости и инклюзивности».

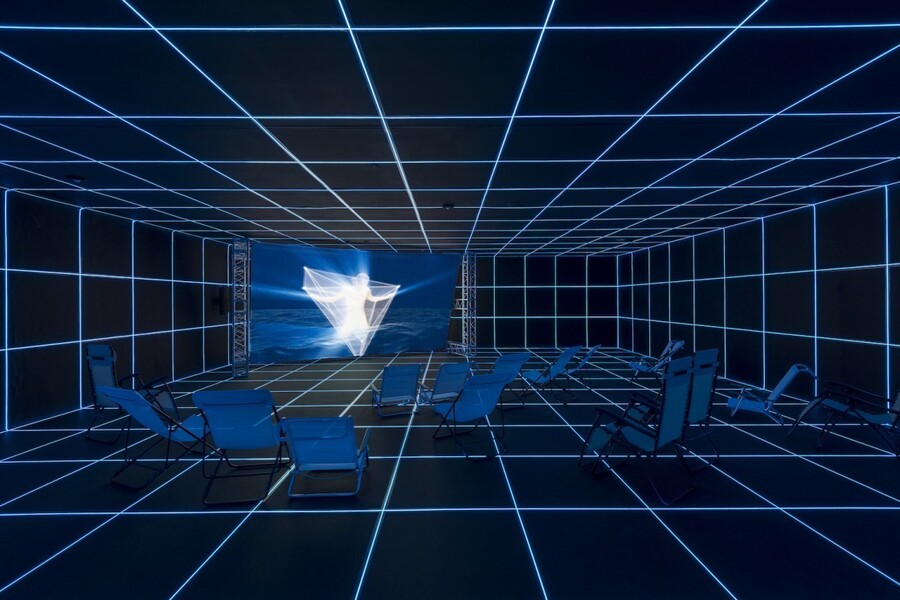

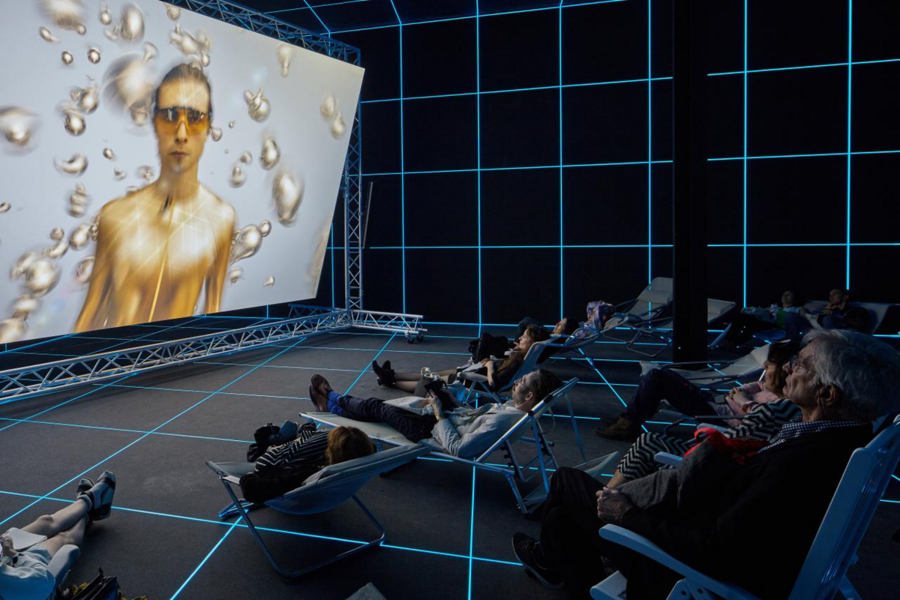

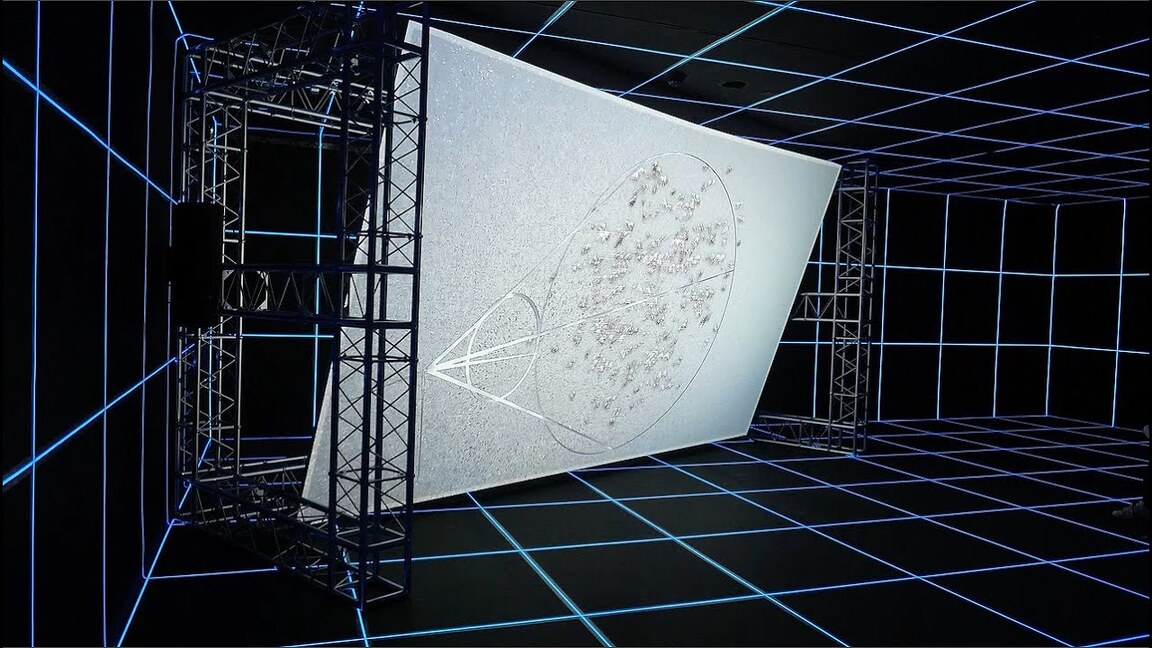

Хито Штейерль, вид инсталляции «Фабрика Солнца», павильон Германии на Венецианской Биеннале 2015

«Фабрика Солнца» — видеоинсталляция художницы Хито Штейерль, впервые представленная в немецком павильоне на Венецианской биеннале в 2015 году. Центральная часть инсталляции — 23-минутный фильм, проецируемый на экран, но важно и само пространство, в котором происходит просмотр: темная комната, расчерченная неоновой синей сеткой, как если бы зрители попали в киберпространство, где границы между реальным и виртуальным оказываются размытыми.

На видео — история о подневольных танцорах, которые вынуждены работать в motion capture студии «Фабрика Солнца»: их движения захватываются датчиками и перерабатываются в ценный товар: искусственное солнце. Видео, осциллирующее между документальным фильмом, видеоигрой и танцевальным видеороликом периодически прерывается новостными «прямыми включениями», сюжет которых посвящен убийству демонстрантов, выступавших против ускорения света в Германии.

По сюжету, Дойче банк (который, кажется, захватил производство искусственного света), берет под свой контроль саму физику света, по-видимому, чтобы заставить ее работать усерднее. Его представитель тоже появляется на экране, объясняя, что убитые демонстранты были террористами. «Искусственный солнечный свет» можно трактовать как переосмысление света экранов — метафору повсеместного проникновения в нашу жизнь власти технологий, изображений и наблюдения. Так, например мы все фактически наняты социальной сетью X, как генераторы контента, который она продает рекламодателям.

Наши лучшие машины сделаны из солнечного света: они все легкие и чистые, поскольку они не что иное, как сигналы, электромагнитные волны, сектора спектра

Одним из импульсов к созданию работы, по словам Штейерль, стал отрывок из «Манифеста киборгов» Донны Харауэй: «Наши лучшие машины сделаны из солнечного света: они все легкие и чистые, поскольку они не что иное, как сигналы, электромагнитные волны, сектора спектра. Эти машины очень легко переносимы, мобильны — результат невероятных человеческих усилий в Детройте и Сингапуре. Людям далеко до такой текучести, они материальны и непрозрачны. Киборги — это эфир, квинтэссенция. (…) Новые машины такие чистые и легкие. Их инженеры — солнцепоклонники, проводники новой научной революции, ассоциирующейся с ночной грезой постиндустриального общества». Харауэй описывает как эти машины отражают расстановку сил в неолиберальном мире: с одной стороны — инженеры-солнцепоклонники, из Калифорнии, получающие всю прибыль, с другой стороны — женщины-киборги, производящие чипы в Азии.

Хито Штейерль, «Фабрика солнца» (2015)

В этой новой вселенной интересна фигура танцора-виртуоза: достаточно неустойчивого, но при этом достаточного привилегированного, чтобы обрести подрывной потенциал. Симптоматично появление этой фигуры в музеях, где перформанс сегодня основан на неолиберальных трудовых практиках — сомнительных краткосрочных контрактах, аутсорсинге и аффективном труде. В видео Штейерль, молодая женщина, стреляющая по цифровым бюстам Сталина, рассказывает о своем брате — танцевальной звезде YouTube, который теперь оказался рабом «Фабрики солнца». Именно он становится участником протеста.

Хито Штейерль, «Фабрика Солнца» (2015)

Согласно Паоло Вирно, все мы — виртуозные исполнители, поскольку сегодня труд — не производство товара, а акт коммуникации — то есть эмоциональной работы, в которой нужно быть и актером и зрителем

Дистопия, которую создает Штейерль, опирается на уже существующие в нашей жизни явления. Неолиберальный мир, в котором финансовые институты являются наиболее очевидными участниками того, что раньше называлось «насилием со стороны государства», расцветает во всей своей барочной эстетике: красивая картинка, модный звук, танцы, видеоигры. Стратегию художницы можно назвать акселерационисткой — этот термин описывает тактику сопротивления капитализму, которая вместо репрезентации проблем, усиливает его внутренние противоречия, которые должны привести к его самоуничтожению.

Хито Штейерль, «Фабрика Солнца» (2015)

Стивен Шавиро, критикует акселерационизм с политической перспективы, но подчеркивает его эстетический потенциал «просвещенного цинизма». Тогда как трансгрессия — то есть радикальное разрушение границ властной системы, по его мнению, стала полностью нормативна и используется капитализмом в своих целях: «Никого на самом деле не оскорбляет Мерлин Мэнсон или Квентин Тарантино. Любой акт, который считается „трансгрессивным“, или же репрезентация расширяют поле для капиталовложений».

Хито Штейерль, «Фабрика Солнца» (2015)

В этой фантазии о неолиберальном позднем капитализме наши тела возрождаются, танцуют, трансформируются, принимают корпоративный труд. В танце контроль и свобода могут стать практически неразличимыми, структура и движение сливаются, позволяя открыть новые альтернативы, о которых говорит Харауэй: «Под одним углом зрения, мир киборгов — это окончательное зарешечивание планеты глобальным контролем, окончательная абстракция, воплощенная в апокалипсисе Звездных войн, развязанном под предлогом обороны, окончательное присвоение женских тел в маскулинистской оргии войны. Под другим углом зрения, мир киборгов — это, возможно, живые социальные и телесные реальности, в которых люди не боятся своего двойного родства с животными и машинами, не боятся всегда частичных идентичностей и противоречивых точек зрения. Политическая борьба означает взгляд под обоими углами зрения сразу, потому что каждый раскрывает как господства, так и возможности, непредставимые с другой точки зрения».

Хито Штейерль, «Фабрика Солнца» (2015)

В заключение можно сказать, что работы Штейерль свидетельствуют о способности искусства оспаривать и деконструировать общепринятые истины, призывая зрителей осознать обманчивый потенциал документального фильма и сохранять бдительность в век вездесущих медиа. Рассмотрев множество видео работ Хито Штейерль становится понятно, что реальность там, где мы сами хотим ее видеть. Штейерль подчеркивает важность активной роли зрителя в интерпретации документарных работ и осознание его способности воспринимать и анализировать информацию, представленную в них.

Зрители разрываются между ложной уверенностью и чувствами пассивного разоблачения, между агитацией и скукой, между их ролью как граждан и их ролью как потребителей

В своем эссе «Невыясненность документального» она пишет: «Зрители разрываются между ложной уверенностью и чувствами пассивного разоблачения, между агитацией и скукой, между их ролью как граждан и их ролью как потребителей». Ее искусство служит мощным напоминанием о необходимости задавать вопросы и критически относиться к представленным нам образам и повествованиям, подчеркивая социально-политические последствия визуальной репрезентации в современном мире».

Нельзя не брать во внимание то, что видение Хито Штейрель также субъективно как и мнение любого другого человека. Прежде всего ее постдокументальные работы нацелены на формирование авторского слова о реальности. Это слово может обретать разные формы: от видео-эссе до художественного исследования. Более того, постодокументальное работает с реальностью как с инструментом создания художественного образа. Поэтическое в таких произведениях становится неотъемлемой составяляющей, и не является фальсификацией. Поэтизация не является романтизацией образов, а лишь только формой речи, оптикой взгляда автора.

Хито Штейерль. Невыясненность документального

Донна Харуэй. Манифест киборгов

Harun Farocki. On the Documentary // Supercommunity, special issue, e-flux journal #65 (May 2015)

Harun Farocki, Hito Steyerl. Cahier #2: A Magical Imitation of Reality. Milan: Kaleidoscope Press, 2011.

Образцовую критику фотографической правды как общественно сконструированной см. у John Tagg. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.

Бруно Латур. Почему выдохлась критика? От реалий фактических к реалиям дискуссионным // Художественный журнал № 93 (2015)

Ги Дебор. Общество спектакля