Глава 1. Контекст и вызовы

Глава 1. Контекст и вызовы

1.1. Культурный контур

Через призму русского восприятия эмоции традиционно понимаются не как навык, а как неподвластное событие

Можно считать, что это лишь фигура речи, которая не несет глубинного смысла, и не всегда это будет заблуждением. Но вместе с тем это и устойчивые культурные «скрипты»: наборы ожиданий о том, когда и как уместно говорить о переживании. В этом контексте важна оптика Анны Вежбицкой, польской и австралийской лингвистки: у каждой культуры есть свои ключевые слова — то есть частотные, «домашние» термины (для русской — «душа», «тоска», «искренность» и др.), вокруг которых организуются нормы переживания и общения. Эти слова — некий словарь, который фиксирует ценности и режим уместности: что хорошо испытывать, а что плохо; как допустимо говорить о себе; что озвучивать не принято. Для описания таких норм Вежбицкая совместно с австралийским профессором лингвистики Клифом Годдардом использует метод культурных скриптов и «естественного семантического метаязыка»: краткие формулы на базовых смысловых примитивах (люди думают так; хорошо, когда…; плохо, если…), задающие «грамматику» поведения и речи. Отсюда — тезис о нормативности языка: он не только называет чувство, но и легитимирует или же ограничивает способы его проживать и публично оформлять. Так, «душа» выступает культурным якорем самоописания, передающим целостность и глубину, а «тоска» — сложным эмотивом (не просто sadness или longing, а их специфическая смесь), для которого нет в точности подходящего англоязычного аналога.

Анна Вежбицкая

Сам факт наличия в языке удобного, социально понятного имени для «тоски» санкционирует подробное обсуждение этого переживания, но в определенном регистре — серьезном, «внутреннем», а не разговорно-легком. В то же время бытовой регистр предполагает экономию: «искренность» ценится, но непоказная, без чрезмерного саморазвертывания. На уровне механики происходящего это означает следующее: там, где у повседневного языка нет простых понятий для базовых аффектов (раздражение ≠ утомленность; смущение ≠ неловкость), переживание схлопывается в общий маркер «плохо» — и поведение идет по инерции. Современные данные о роли языка в эмоциях добавляют еще одно звено: чем тоньше человек различает чувства и их оттенки, тем выше эмоциональная гранулярность и тем гибче регуляция в неопределенных ситуациях. Иначе говоря, расширение «эмоционального» словаря — не только способ донести до другого информацию о своем состоянии, но и инструмент повышения управляемости реакции.

Отсюда — известная асимметрия: в искусстве допускается предельная детализация впечатлений и воззрений, в быту — экономия слов и осторожность

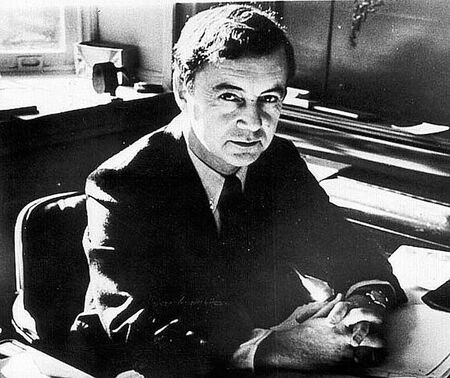

Олег Хархордин

Эта асимметрия имеет институциональную природу. Олег Хархордин, российский политолог и социолог, показывает на корпусе советских практик — от «критики и самокритики» на собраниях, комсомольских характеристик, автобиографий и личных дел до стенгазет и рапортов, — что формирование субъективности было неразделимо с публикой: человек учился говорить о себе в кодах, пригодных для коллективного взгляда, а не для приватной исповеди. Интонация должна была быть «правильной» — индикатором самоисправления и присутствия жесткого, но справедливого внутреннего критика. Так появился навык тонко настраивать форму под ожидания аудитории и столь же устойчивое недоверие к несанкционированной откровенности вне «ритуала». Тем временем «внутреннее» существовало, но проявлялось опосредованно: через жанры высокой культуры, через стилизованный дневник, через «кухонный» приватный диалог. В результате повседневная речь о переживании стала сжатой и контекстно зависимой: уязвимость допустима либо как «высокий жанр», либо в узком доверительном кругу; а в обычной сцене предпочтение отдается безопасным индикаторам эмоций — намеку, иронии, молчанию.

Так воспитывается особая риторическая осторожность. Прямое самоописание в ней легко считывается как стилистический риск: «вынос сора из избы», «позерство», «изнеженность». На уровне повседневных привычек это дает предсказуемый эффект: внутреннее переживается и развивается, но остается «свернутым», предъявляемым только при совпадении сцены, адресата и регистра. Точность — в романе или песне; в разговоре — минимум эмоциональных окрасок. И эта привычка продолжает действовать и после распада институций, потому что встроена не только в правила, но и в тело языка: мы по умолчанию выбираем формы, которые не разрушают общую сцену, и подозрительно относимся к тем, что требуют от окружающих особого участия в нашем внутреннем переживании.

Параллельно в позднесоветской и постсоветской повседневности закрепился особый жанр разговора о трудном — «литания жалобы». Это калька с английского выражения «litany of complaint», введенного американской антропологиней Нэнси Рис. Она показывает, что это не каприз и не привычка «пострадать», а устойчивый и значимый момент уязвимости, в котором люди признают тяжесть опыта и сверяют реальность. Он устроен как повторяемый сюжет: перечисление лишений и обманутых ожиданий, обобщение («у всех так», «всегда так было»), моральная оценка происходящего и короткая развязка без решения. Важно, что жалоба адресована не власти, а своему доверенному кругу. Ее функции понятны: подтвердить, что трудность реальна («мне не показалось»), снять одиночество через общую рамку («мы это делим»), восстановить моральный порядок («не я плохой — условия таковы»). В условиях неопределенности это становится способом стабилизации: жанр задает готовый язык, тон и последовательность ходов, позволяя проговорить напряжение безопасно и узнаваемо.

У жанра есть и языковые признаки: обезличенные формулы («нас опять…», «ничего не меняется»), обобщающие местоимения («все», «никто»), риторические вопросы, гиперболы, циклические сравнения «раньше/теперь». На уровне взаимодействия ожидается определенный ответ: не спорить и не исправлять, а присоединиться, дополнить, подтвердить. В этом смысле «литания» — это некая техника солидарности. Она полезна там, где прямой запрос о помощи или выражение уязвимости сочтутся неуместными: жалоба легитимирует эмоцию, не обязывая никого к конкретным действиям и не требуя смены контекста разговора. Предел жанра в том, что он редко возвращает авторство следующего шага. Жалоба закрепляет страдание как факт, но почти не переводит его в конкретику: не уточняет чувство, не формулирует запрос, не превращает общий фон в управляемую единицу. Отсюда системный побочный эффект — смещение локуса контроля наружу и схлопывание переживания до общего «а кому сейчас легко?». В итоге эмоциональное напряжение признается и даже разделяется, но остается недифференцированным, а значит — труднее регулируемым. Поэтому «литания жалобы» важна как социальный валидатор и способ не быть одному, но ее конфигурация плохо совместима с задачей восстановления агентности: чтобы она стала мостом к действию, ей не хватает двух звеньев — точного называния состояния и минимального шага, за который отвечает сам говорящий.

Исторические причины скепсиса ко всему психологическому весьма конкретны. В позднесоветской системе психиатрия выполняла, помимо медицинской, дисциплинарную функцию: именно поэтому чрезмерное внимание к ментальному состоянию легко считывалось как потенциально опасное. Так называемая «карательная психиатрия» была системой, при которой допускалось отнесение к патологии упорных убеждений, реформаторских идей, конфликтности. Таким образом сформировался устойчивый рефлекс избегать «психологического» дискурса везде, где это возможно. Этой системы уже нет, а социальная инерция сохранилась.

Для многих понятия «психиатрия» и «психология» смешаны; слово «учет» до сих пор вызывает страх записаться куда-то навсегда и лишить себя будущего; распространенные бытовые представления связывают любую ментальную помощь с рисками для статуса, работы и так далее

Различия между эмоциональными культурами связаны не с количеством чувств, а с устройством самости и правилами уместности. В режимах независимого «я» поощряются эмоции самоподтверждения и прямое проговаривание; в режимах взаимозависимого — эмоции согласования и осторожность с тем, что нарушает гармонию. Россия живет в гибриде этих логик: поэтому одни и те же чувства предъявляются по-разному в разных кругах и регистрах, а повседневная речь об эмоциях остается экономной не из-за их отсутствия, а из-за высокой цены нарушения правил игры. В таком гибриде существует далеко не только Россия, практически все современные общества гибридны. Различаются не наличие или же отсутствие независимого и взаимозависимого режимов, а их доли и правила переключения. В нашем профиле публичные и формальные контексты сильнее удерживают взаимозависимость и охрану лица, тогда как приватные и новые цифровые пространства легче допускают независимую самоподачу. И вместе с тем даже в этих более свободных формах, где вроде бы выше независимость и допустимо быть откровенным, прямое выражение эмоциональных переживаний часто получает старый ответ — «это должно оставаться личным».

Важный технический узел — связь интероцепции (распознавания телесных сигналов) и языка эмоций. Систематические обзоры показывают: дефицит интероцептивной грамотности устойчиво связан с алекситимией, трудностями называния и регулирования эмоций, тогда как интероцепция поддается тренировке. Мета-аналитические работы 2024 года подтверждают: чем хуже человек замечает и понимает сигналы тела, тем выше вероятность «размытого» эмоционального опыта; наоборот, развитие телесного внимания повышает интероцептивные способности и сопровождается более тонкой дифференциацией эмоций. Для нашей культуры, где телесность долго описывалась как помеха делу, которую нужно нейтрализовать, это одна из ключевых зон наращивания эмоциональных компетенций.

К явлениям, характерным для постсоветского пространства, относится и описанный Сергеем Ушакиным, российско-американским историком культуры и антропологом, режим «патриотизма отчаяния» — культурно закрепленные способы переживания утраты и неопределенности, возникшие в 1990-е, когда в России национальная солидарность склеивалась не вокруг общего проекта будущего, а вокруг общего негативного опыта. Исчезли гарантии и «большие сюжеты» позднего СССР — статус сверхдержавы, предсказуемая биография, понятные роли. На их месте выросли сообщества, чья идентичность держалась на травматических узлах: погибшие в Афганистане и Чечне, «афганцы», «чернобыльцы», вдовы и матери, инвалиды-силовики, локальные инициативы памяти. Утрата становилась не просто частной бедой, а понятным путем сплочения: через ритуалы памяти, знаки траура, документальные рассказы, юридическую и благотворительную работу. Иными словами, патриотизм собирался «от минуса»: мы — те, кто потерял и выдержал. Существование такого режима объясняет фон публичных эмоций в постсоветской России: уязвимость приемлема в режимах скорби и долга, но настороженно воспринимается в повседневности, где нет «общего минуса» как оправдания.

Суммируя: культурный контекст для эмоционального интеллекта и ментального здоровья в России — это:

лексическая и жанровая экономия эмоциональной речи в повседневности при высокой эстетической чувствительности

исторически выученная приоритетность правильной публичности в сравнении с частной исповедальностью

подозрительность к психологии и ко всему с ней связанному из-за опыта дисциплинарной психиатрии

ориентация эмоций на уместность сцены и отношений

недоразвитость интероцептивных навыков как одна из причин размытого эмоционального переживания

Эти факторы не отменяют индивидуальных различий и контрпримеров, но объясняют устойчивую неловкость вокруг темы эмоциональной грамотности: от человека часто требуют точного называния и регуляции, хотя долго отучали от повседневной практики того и другого.

Ирвинг Гофман дает инструмент, который стыкуется с этим культурным фоном — теорию фреймов. Он предлагает рассматривать фреймы, то есть рамки, как способы определения ситуации — те принципы организации и вовлеченности, благодаря которым мы вообще понимаем, что сейчас происходит и как нам в этом участвовать. Фрейм собирает разрозненные фрагменты опыта в устойчивую сцену, на которой становятся возможны и смысл, и совместные действия. Иначе говоря, фрейм делает эпизод узнаваемым и управляемым: мы видим не хаос сигналов, а «совещание», «дружеский разговор», «виртуальную перепалку», «ироничную публикацию» — и действуем соответственно.

Ключевая отправная точка у Гофмана — «первичные системы фреймов». Это базовые схемы интерпретации, которые человек невольно привносит в восприятие событий. Они бывают, грубо говоря, природными, когда мы видим событие как не управляемое чьей-то волей, как погоду, и социальными, когда усматриваем целеполагание и ответственность действующих лиц. Различие кажется очевидным, но именно оно незаметно направляет наше чтение ситуации и размещение эмоций в ней: где допустимы возмущение, вина, стыд; где уместны сочувствие, забота, самообладание.

Дальше вступают процедуры превращения. «Ключ» — это перевод уже идущей активности в иной регистр: драка превращается в игру, серьезный спор — в учебную дискуссию, официальная речь — в пародию. Гофман подробно показывает этот ход через «пьесу внутри пьесы» в «Гамлете»: то же самое действие начинает звучать иначе, потому что над ним навешен другой ключ; меняется тон, допустимые движения, ожидаемые реакции. Это важная вещь для цифровой среды: одно и то же уведомление можно прочитать как угрозу или как подсказку — разница именно в ключе.

Есть и параллельный механизм настройки — «фабрикация», когда под видом одного фрейма навязывается другой, вводящий в заблуждение. Гофман разбирает спектр таких подмен — от безобидной игры до эксплуатационных манипуляций. Для моих задач это граница ответственности: интерфейс, который имитирует «заботу», но толкает к бесконечному взаимодействию ради метрики, будет фабрикацией, а не поддержкой.

Отдельный класс сбоев — «нарушение фрейма»: момент, когда сцена распадается, и участники теряют общее понимание того, что они делают. В эмоционально перегруженных цифровых средах это случается быстро: резкое сообщение, неудачная ирония — и люди оказываются в разных спектаклях, не узнавая друг друга. На уровне механики приложения это повод проектировать мягкие «скобки» и маркеры переключения: знаки начала и окончания практики, сигналы паузы и так далее.

Наконец, Гофман явно указывает, что разговор сам по себе рамочен: у него есть распределение ролей, степень вовлеченности, ожидаемые ходы. Для приложения это означает простую, но действенную вещь: если мы хотим, чтобы пользователь мог говорить о состоянии точнее, надо явно оформить сцену общения — кто «ведущий», кто «адресат», даже если это дневник, когда допустима шутка, где время на молчание. Иначе сказать, эмоциональная работа требует не только слов, но и правильно собранной сцены.

В итоге фреймовая оптика хорошо ложится на наш «культурный контур». Исторически закрепленные правила уместности в России порождают экономичный бытовой регистр и недоверие к «чистой откровенности». Фреймы объясняют, почему те же люди способны к предельной тонкости в «высоком жанре» и к молчанию в чате: это разные ключи. Они же направляют: цель цифрового продукта — не менять человека, а предложить ему другие ключи для уже привычных сцен, чтобы управляемых эмоциональных единиц в его жизни стало больше. Это не спорит с культурой, влияние которой мы не в силах перечеркнуть, а собирает ее правила в пользу субъекта. Часть этих правил уместности закрепляется не только культурно, но и социально — в поколенческих нормах, гендерных ожиданиях и привычках повседневной коммуникации, о которых пойдет речь в следующем разделе.

1.2. Социальный контур

Социальный контекст задает уклад эмоциональной жизни: как именно внимание ловит сигнал, где допустимо просить соучастия, что следует за паузой, что считается зрелостью, а что слабостью. Здесь формируются привычные траектории эмоционального интеллекта и психологической гибкости

Поколенческий профиль виден в том, как разные возраста обращаются с ошибкой, напряжением и конфликтом. Старшие, бэби-бумеры, воспитанные режимом высокой цены отклонения и публичной правильности, автоматизировали подавление в моменте и переоценку постфактум; эмпатию они показывают действием, а не словом: помочь, организовать, взять на себя. Поколение X удерживает двойную оптику: уметь держать лицо на сцене и выпускать пар в тени, чинить отношения через совместное дело. Миллениалы быстрее замечают стресс, легче пользуются языком чувств и готовы искать поддержку, но часто застревают в ко-руминации — совместном пережевывании проблем без шага к решению. Их сила — ресурсы и обучаемость, их слабость — хроническая усталость от перманентного самоулучшения. Зумеры растут в рваном ритме внимания и множественных каналов: лучше распознают токсичность, свободнее признают уязвимость, но хуже переносят длительную неопределенность без правил. Их способ выхода из невыносимой сцены — молчаливый отказ и выключение канала. Во всех группах действует одна закономерность: где много ритуального контроля сцены и оценивания, там больше подавления и откладывания; где есть горизонтальность и короткие петли обратной связи, там жива ко-регуляция и привычка к репарации.

Гендерные сценарии по-своему распределяют права на эмоции и обязанности. Мужской профиль санкционирует решительность, гнев и дистанцию, «штрафуя» за явную печаль и страх. Женщинам более, чем позволительны, забота, печаль и сочувствие, но открытый гнев и жесткие границы осуждаются.

Так возникает неравномерный эмоциональный труд: женщины чаще удерживают связи, сглаживают, считывают невидимые мелочи, а мужчины — демонстрируют контроль и скрывают уязвимость. Обходные стратегии зеркальны: действие вместо просьбы, шутка вместо признания, отстранение вместо слов — с одной стороны; гиперобъяснение вместо границы, забота вместо запроса, ко-руминация вместо репарации — с другой. К этому примыкают и привычные практики социального копинга: для мужчин социально приемлемы алкоголь как способ разрядки, переработка и риск как доказательство контроля; для женщин — разговор, забота и микросообщества поддержки

Эти сценарии не обусловлены какими-то объективными биологическими различиями. Это выученные правила уместности, которые вкладываются в людей иногда целенаправленно, иногда бессознательно. Побочным эффектом становится дефицит явного согласования потребностей: просьба читается как слабость, граница — как агрессия, эмпатия ожидается по умолчанию. В результате и самонаблюдение, и саморегуляция чаще запускаются с опозданием — уже после того, как недопонимание произошло или даже когда отношения уже разрушены.

Институции дают устойчивые сцены, на которых эти правила закрепляются. Школа и университет учат обращаться с ошибкой и оценкой: где практикуется публичное сравнение, вечная готовность к ответу и правильный тон, там вырабатывается избегание риска и привычка откладывать проживание переживания на потом. Там, где есть понятные ритуалы обратной связи и право на починку — признание, объяснение, восстановление — у студентов формируется более тонкая дифференциация состояний и умение держать паузу. Рабочая сцена добавляет эмоциональный труд: улыбка по регламенту, непрерывные чаты, митинги, дедлайны. Когда у команды нет простых разгрузочных ритуалов, например, дебрифинг после тяжелого кейса, тихие часы без встреч или согласованные правила ответа на сообщения, уровень терпимости снижается, и переоценка уступает место подавлению и импульсу. Накапливается пассивная агрессия: короткие ответы, сарказм вместо запроса, молчаливое избегание. Там, где у руководителей и преподавателей есть рабочий язык обратной связи и видимые практики репарации, эмоциональная гибкость группы растет, а цена конфликта падает.

Стигма вокруг психологии в России — это прежде всего недоверие к специалистам и институтам помощи

По данным ВЦИОМ, в 2022 году 87% россиян никогда не обращались к психологам или психотерапевтам; опыт обращения чаще у женщин (16% против 8% у мужчин) и у молодежи 18–24 лет (23%). К концу 2024 года индекс потребности в психологической помощи достиг 30 из 100 и стал выше показателя 2022 года в 1,3 раза, но значительная часть запроса по-прежнему уходит в семью, друзей и бытовые практики, а не в профессиональный канал

Недоверие подпитывается и самим устройством рынка помощи: в массовом представлении смешаны роли психолога, клинического психолога, психотерапевта, психиатра и коуча; различаются подготовка, полномочия и этические стандарты, но карта компетенций непрозрачна. В результате выбор, к кому идти, воспринимается как риск, а институциональный туман питает обе половины стигмы: старую осторожность к помощи и новую веру в поп-психологию.

Стигма в отношении психических расстройств — уже про измеряемые установки: дистанцирование, неверие в профилактику и лечимость, страх ярлыка. В недавнем онлайн-исследовании взрослых стигматизирующие установки выявлены у 67% респондентов; та же группа хуже знает базовые факты о ментальном здоровье и чаще сообщает о соматических жалобах, тревожных и депрессивных симптомах. Иными словами, стигма и низкая психопросвещенность идут вместе с худшим самочувствием; при этом обращаемость за помощью остается низкой и выраженно различается по полу и возрасту.

Вторая сторона стигмы — это уже не про недоверие к помощи, а будто бы наоборот про излишнюю веру в популярную психологию без поиска истины. Клинические термины превращаются в ярлыки, которыми можно охарактеризовать человеческие привычки, несовершенства, черты. Популярными становятся сверхпростые «объяснения себя» и быстрые советы, а сложность психики переводится в мемы. Огромное количество самых популярных роликов под хештегом #mentalhealthtips и другими в TikTok содержат неточности или прямую дезинформацию; эксперты отмечают злоупотребление терапевтическими терминами, романтизацию расстройств и «быстрые решения» без доказательств. По отдельным темам картина та же: в исследовании по СДВГ примерно половина топовых роликов оказалась вводящей в заблуждение. Обзоры по соцсетям в целом подтверждают: доля искажающего контента высока, варьируя по темам и форматам. Это происходит засчет размывания формулировок и понятий: нормальные колебания внимания, забывчивость, усталость подаются как симптомы, а зритель начинает примерять диагноз как идентичность. Контент-анализ молодежных видео об СДВГ показывает: более половины атрибутов не совпадают с диагностическими критериями; при этом большинство комментаторов узнают себя в описаниях. Это не повышает осознанность, а только сужает поле интерпретаций до одного объяснения, которое отлично работает на просмотры и хуже — на реальную помощь.

Есть и эффект уверенности-без-знания. Эксперимент с просмотром TikTok-контента об СДВГ на студенческой выборке показал: экспозиция к дезинформации снижает точность знаний, но парадоксально повышает уверенность в них и даже намерение искать лечение, включая недоказательные варианты. Так формируется жесткая самоинтерпретация: человек верит, что понял себя, но опирается на ошибочную схему и реже выдерживает паузу, чтобы проверить альтернативы

Самодиагностика подпитывается не только роликами, но и цифровыми «помощниками»: тестами, чат-ботами, списками симптомов и так далее. Классическое аудиторское исследование 23 онлайн-симптом-чекеров показало скромную точность — корректный диагноз оказывался в первой двадцатке примерно в трети случаев, а маршрутизация по срочности тоже часто подводила. Клинические обзоры предупреждают: такие инструменты вкупе с соцсетями создают ложные убеждения, ведут к тревоге, откладывают обращение и закрепляют ярлыки, которые к человеку не подходят.

На практике получается двойная ловушка. С одной стороны, стигма недоверия удерживает от обращения за поддержкой. С другой — «новая стигма» поп-психологии подменяет различение и гибкость жестким самоописанием, где любой аффект сразу говорит о расстройстве. Итог один и тот же — снижается психологическая гибкость. В первом случае — из-за страха ярлыка и боязни наткнуться на шарлатана; во втором — из-за фиксации на самостоятельно поставленном диагнозе, который вытесняет работу с контекстом, телом, отношениями и так далее. Чтобы видеть реальное состояние, а не картинку из ленты, нужен обратный ход: возвращать слова к смыслу, отличать самонаблюдение от самодиагноза и держать канал к профессиональной проверке гипотез — особенно в возрастных и уязвимых группах, где алгоритмы «залипают» быстрее обычного.

Местоположение тоже играет роль — мегаполисы и малые города живут разной социальной погодой. В крупных городах выше плотность специалистов и анонимность, легче найти формат «под себя», но и шум больше. В малых городах и селах сильнее социальный контроль и ближе родственные, религиозные и соседские связи. Соответственно, приватность ниже, поэтому уязвимость чаще уходит в семейный круг, а обращение к специалисту воспринимается как почти гарантированный риск для репутации. Отсюда разная вовлеченность в практики эмоциональной грамотности: то, что естественно при высокой анонимности и широком выборе, трудно переносится туда, где все всех знают и правила уместности жестче

1.3. Политический и экономический контуры

Россия 2025 живет в режиме растянутой неопределенности. Горизонт планирования короче обычного, правила меняются, часть решений принимается с оглядкой на внешние факторы. Военный конфликт, ограничения, миграция, разрывы привычных траекторий — все это переводит психику в режим настороженности и микроконтроля: больше проверок, меньше доверия к долгим сценариям, предпочтение быстрых и гарантированных исходов. Цена такой адаптации — утомление и суженное терпение к неопределенности

В этих условиях контроль над собой становится самым доступным видом контроля. Отсюда понятная потребность в инструментах внутренней саморегуляции: различить, что со мной сейчас происходит; выдержать паузу; выбрать реакцию, когда внешняя сцена не поддается прямому влиянию. Такой навык — не бегство от реальности, а практическая форма субъективной автономии: возвращение себе авторства там, где контекст жесткий.

Информационная среда добавляет нагрузки: конкурирующие интерпретации, эмоционально заряженные повестки, быстрая смена источников. Сопротивление манипулятивным сообщениям требует ресурсов и времени, которых часто нет. Отсюда когнитивная усталость и тревога, попытки сузить темы разговора, осторожность в публичной уязвимости. Способность отличать собственное переживание от индуцированной реактивности — фактически элемент информационного суверенитета на уровне отдельного человека.

Миграция усилила переживание разветвленной идентичности. Часть активной молодежи уехала, часть осталась между лояльностями и планами; амбивалентность нарастает, но редко проговаривается. Это напряжение уходит в апатию, иронию, цинизм. Практики, обучающие жить с ограниченным набором внешних вариантов (поддерживать контакт, когда выбора мало; делать маленькие шаги в зоне влияния), оказываются востребованными.

Экономический фон последних лет — волатильность: инфляционные риски, колебания курсов, рост издержек повседневной жизни. Длинные планы становятся хрупкими: молодым сложнее отделяться, заводить большие проекты, спокойно строить семейные сценарии. Работа чаще выступает источником истощения: плотные чаты, дедлайны, частые переключения. На языке поведения это дает рост стратегий немедленной разрядки — импульсные покупки, прокрастинация, сладкое на ночь. Это не слабость характера, а попытка вернуть ощущение управляемости в условиях короткого горизонта.

Запрос на осмысленность сталкивается с требованиями стабильности. Фриланс, стартапы, производство контента дают гибкость, но отнимают опоры: ритм, границы, коллективные правила. Самоуправление временем и состояниями ложится на человека целиком; без рутин и простых рельс эмоциональная система чаще срывается, а выгорание наступает быстрее.

В такой экономике особенно ценятся базовые элементы психологической гибкости: замечать ранние сигналы усталости, отличать усталость от тревоги, дозировать нагрузку, договариваться о паузах, возвращать контакт после сбоев. Инструменты, которые помогают удерживать эти микропрактики в повседневности, работают как амортизаторы: снижают цену ошибок, сокращают импульс к краткосрочным компенсаторным решениям и возвращают чувство влияния на свою траекторию.

1.4. Особенности настоящего

Этот раздел по сути подводит итоги рассмотрения контекстов, отражая отличительные черты, которые существуют в нашем настоящем. Мы рассмотрели различные аспекты социальной, политической и экономической среды, в которой формируются эмоции, переживания и психологическая гибкость. Эти особенности обусловливают способы восприятия и регуляции эмоций, определяют доступность инструментов для саморегуляции и влияют на психологическое здоровье. Особенности времени складываются из ускоряющихся изменений, цифровых практик, изменения социальных норм и общей неопределенности, в которой живет современный человек. В этих условиях развиваются и трансформируются навыки эмоционального интеллекта, психического здоровья и психологической гибкости

Укороченный горизонт. Планирование стало коротким. Правила и контексты часто меняются. Люди выбирают малые гарантированные исходы вместо длинных и неопределенных. Это сдвигает поведение в сторону настороженности и микроконтроля. Терпение к неопределенности падает

Полупубличная коммуникация. Большая часть общения идет в цифровых каналах с размытым адресатом. Частные и публичные сцены смешаны. Легко ошибиться с тоном, ролью, расстоянием. Фреймы часто не совпадают, из-за чего обычные фразы читаются как атака или игнорирование. Асинхронность усиливает задержки и недосказанность

Экономика внимания. Потоки контента длиннее, чем ресурс внимания. Уведомления усиливают отвлечения. Реактивные ответы вытесняют вдумчивые. Думскроллинг и коллективная руминация становятся типовыми режимами. Пауза требует отдельного усилия, что дается просто далеко не всем

Данные о себе. Трекинг сна, шагов, настроения делает переживания наблюдаемыми и сравнимыми. Это помогает видеть циклы и связи. Риск — злоупотребление мониторингом, в котором отчет подменяет процесс жизни. Полезны немного показателей и редкий, но регулярный обзор

Язык психологии в массе. Эмоциональный словарь расширился и стал доступнее. Параллельно идет размытие понятий. Клинические термины быстро превращаются в ярлыки. Нормальные колебания внимания и настроения объявляются симптомами. Распространенность самодиагнозов

Алгоритмы и ИИ. Рекомендательные системы подбирают информационные потоки и предлагают готовые шаги. Решения частично делегируются. Это экономит силы, но есть риск подменить собственные мысли внешней логикой. Персонализация усиливает эхокамеры и снижает разнообразие мнений

Информационная среда. Источники и интерпретации расходятся. Проверка фактов занимает время. Осторожность в публичной уязвимости растет. Люди сужают темы и переносят сложное в приватные каналы, чтобы не тратить ресурс на полемику

Ритмы и тело. Удаленная работа, сменные графики, уход за близкими и длинные пересадки фрагментируют день. Сон страдает. Снижается чувствительность к телесным сигналам. Интероцептивные навыки развиты неравномерно, что ведет к «размытому» переживанию и поздним реакциям.

Нормы репарации. Конфликты происходят чаще в переписке. Ошибки тона и тайминга копятся. Там, где нет простых процедур примирения, накапливается пассивная агрессия и молчаливые разрывы. Там, где репарация признана нормой, отношения переживают сбои проще

Неравномерности доступа. Мегаполисы дают больше выборов и анонимности, но перегружают вниманием. В малых городах сильнее социальный контроль и короче дистанции между людьми. Каналы поддержки и правила уязвимости различаются по регионам, возрастам и профессиям

Старые и новые стигмы. Недоверие к помощи и путаница ролей специалистов сохраняются. Одновременно растет доверие к популярной психологии и самолечению. Оба движения снижают готовность к проверке гипотез у профессионалов и поддерживают крайние интерпретации

Зона ответственности данных. Почти все цифровые действия оставляют след. Телеметрия встраивается в поддержку и в коммерцию. Вопросы конфиденциальности и прозрачности решений становятся частью повседневной этики